نيسان شهر الزوال

نيسان 2011م كان من أقسى الشهور عليَّ، ليس تماهيًا مع قصيدة إليوت، فعنده يُخرج نيسان الليلك من الأرض، ويمزج الرغبة بالذكرى، لكنّ نيساني اقترن بإخراجي من أرضي حيث أحيا وأتكلم، ومزج الحنين بالغربة في هجرة لم تكن في برنامج حياتي المكرّسة للتدريس والكتابة لأكثر من خمسة عقود، طفت فيها مدنًا وأمكنة، وعانيت ابتعادات لم تأخذ خطاي بعيدًا. وجدتني فجأة مزروعًا في أرض أخرى كبيرًا، لا يمكن أن تتواءم روحه مع تربتها، كما يحصل للنبات في الطبيعة. سيلازمني ما حذّر منه تودوروف وهو يرصد وجوده الفرنسي من أن المُهاجر يهدده الشعور بفقد ثقافته ما يجعله يخشى أن يصاب عالمه بالإفقار أو الزوال.

حطّت بي الطائرة في الثالث عشر من نيسان في مطار جون أف كندي بنيويورك. تلك هي البوابة الأميركية التي دخلتُ منها، كأنما لأتأمل ما يزعمه سكانها من أنها سُرَّة العالم ومركزه، أو قلب أميركا كما قال مواطنها والت ويتمان في قصيدة له قبل هجائه المدينة. لم تغب عن ذاكرتي ولقائي بها تلك القصائد والكتابات التي تعرّي جسد المدينة، وترفض حديدها وعمائرها وضجيجها، منذ أن صُدم أمين الريحاني بمرآها في هجرة مبكرة فقال «كأن مداخنها أفواه براكين هائلة، تنذر بقدوم انفجار عظيم». ووصف شجرها بأنه جماد هائل، وصولًا إلى أدونيس الذي اعترف بجمالها، ثم استدرك بأنها ذات وجهين: الجنة والجحيم؛ فهي عنده رمز تقدم العالم الحديث، ورمز الطغيان كذلك. أو هي الدولار والكنيسة مقارنًا بعداء واضح بين والت ويتمان-الورقة العشب، ووول ستريت- الورقة الدولار.

غالبًا أُعد رؤى الشعراء عن المدن انعكاسًا نمطيًّا لنفسياتهم وأمزجتهم، وبالمحمول الفكري أو الأيديولوجي أحيانًا- قصائد البياتي وسعدي وأحمد مرسي وسواهم من العرب والأجانب كرامبو ولوركا وسنغور مثلًا. هكذا وضعتُ لمعاينة المدينة هامشًا من تعديل الحكم عليها. بل هي أميركا إذن: القارة والعالم الجديد، البحر والنهر والصحراء، العمائر المتطاولة والمهمشون المشردون في ظلال جدرانها. تلك المدينة العجائبية، سأنزل فضاءها في توقفات تقتضيها الأسفار. لكنني سأدخلها بعد عقد من إقامتي، وأكتشف فيها تناقضات الصورة المتخيلة والنص المكاني، وبذاكرة تشتغل بحدة، تحايلًا على الحنين وتقويم الآلام التي عشتها.

علاقة بصرية

لاحظتُ بعد أن انتهت فقرات الاستقبال والتعارف أن علاقتي بالمكان الأميركي- والناس فيه بالضرورة- ظلت علاقة بصَرية متخيلة. ظهرت شاشة أشبه بالنافذة تفسح لي لأطل على مَرَاءٍ متعددة. بل هي نافذة. نافذة متنقلة تصحبني في الشارع، والأسواق، والمطارات والمكتبات. إطلالة من السيارة لرصد الوجوه المتماهية مع ما تسمع من تسجيلات داخلها. نوافذ مغلقة في المساكن والبيوت. الستائر مسدله دومًا. إنها (الخصوصية). يجيب العارفون من المهاجرين واللاجئين قبلنا. وسيتكرر الجواب في مناسبات عدة. لا أحد يطل من هذه البيوت البالغة الفخامة في منطقة بلميد مثلًا حيث الأثرياء في قصور حُلمية وحدائق شاسعة، أو فرانكلين حيث المشهورون ومربو الخيول والأثرياء. ولا أسيجة للبيوت المفتوحة حدائقها على بعضها. أين الخصوصية؟ الجواب يصلني ضمنًا. لا شيء ليخفى. الساكنون كأنهم تركوها في فراغها الآهل بالنسيان والتباهي. ربما ثمة عجوز أو اثنان في هذه القلاع. تفرق الأولاد القليلون، أو غابوا للعمل والعيش بعيدًا.

شبّاك غرفتي- حيث أكتب هذه اليوميات – هو أكثر النوافذ التصاقًا ببصري. منه أرى كل صباح سيارات تغادر بأشخاص، وأخرى تزين جوانبها شروح عن شركات ودعوات للاتصال، وثالثة تتكرر كل يوم: سيارة القمامة بلونها الأخضر وشعارها: فكّر بالأخضر. ثم سيارة البريد ذات المقود الأيمن، خلافًا لنظام السير المعتاد، وصناديق البريد الطولية التي تعج بالإعلانات الرتيبة التي أرى أغلب المارة يلقونها دون أن يفتحوها بحاويات القمامة القريبة، مواعيد تمشية الكلاب في الحدائق المحيطة بالمساكن، وطريقة كل منهم في ذلك: المتعجل القاسي، والرؤوم الصبور، والصبيّ النزق الذي يدرب الكلب على القفز، والسيدة المستوحدة التي لا تظهر إلا في موعد التمشية.

شبّاك غرفتي- حيث أكتب هذه اليوميات – هو أكثر النوافذ التصاقًا ببصري. منه أرى كل صباح سيارات تغادر بأشخاص، وأخرى تزين جوانبها شروح عن شركات ودعوات للاتصال، وثالثة تتكرر كل يوم: سيارة القمامة بلونها الأخضر وشعارها: فكّر بالأخضر. ثم سيارة البريد ذات المقود الأيمن، خلافًا لنظام السير المعتاد، وصناديق البريد الطولية التي تعج بالإعلانات الرتيبة التي أرى أغلب المارة يلقونها دون أن يفتحوها بحاويات القمامة القريبة، مواعيد تمشية الكلاب في الحدائق المحيطة بالمساكن، وطريقة كل منهم في ذلك: المتعجل القاسي، والرؤوم الصبور، والصبيّ النزق الذي يدرب الكلب على القفز، والسيدة المستوحدة التي لا تظهر إلا في موعد التمشية.

لا غرابة لهذا الطقس في الغرب كله. كولن ولسون ينهي مذكراته «حلم غاية ما» بالقول إنه استراح الآن، وسيقوم بتمشية كلبه. مكافأة كما يبدو عن صبره على حياته وصبرنا على سيرته المطولة التي أهدتني ترجمتها العربية الجميلةَ القاصةُ الصديقة لطفية الدليمي بعمّان في طريق زيارة العراق. فأضفتُ صبرَها إلى صبر الكاتب والقارئ.. لكن الغريب هنا كثرة الكلاب بشكل لافت حتى في البيوت المتواضعة، أو سكن المقيمين الشبان من الجيران. أرثي كل يوم لجاكلين وجان الشابين الطيبين اللذين يعيشان في شقة مقابلة، ويخرجان مسرعين في طقس سيئ لتمشية كلبيهما، هي بامتلائها المفرط، وهو بنقص خلْقي في يديه، يجرّان بصعوبة كلبين صلبين عصيَّين على التهجين وكثيرَيِ النباح في الشارع.. لكن ذلك لا يفقدهما التدليل المفرط من الشابين والمحبة الواضحة لهما كطفلين. تلك من رواسب التميز كما دونتها في أوراقي، حتى لو كان الشخص شحاذًا أو مهمشًا، فقد رأيت عند مفارق الطرق وعلامات المرور من يربط كلبه بجانبه خلال وقوفه.

مثلث المصاير

أصبحتُ كائنًا تذكاريًّا تزيد من عزلتي البطالة التي وجدتُ نفسي فيها منذ وصولي قبل عقد، حواجز العمر والاختصاص لم تتح لي العمل. واسترجعت المتنبي: أتى الزمانَ بنوه في شبيبته/ فسرَّهمْ، وجئناهُ على الهرمِ. تضخم رويدًا حاجز الثقافة الذي لا يتيح العيش كطفيلي على العلاقة بالآخرين الذين لا يبادرون في العادة لغريب منزوٍ، يعيش في جنوبٍ آواه، كأنما ليرمم غربته بشيء من تطمينات الحنين. ويستعيد جنوبيته التي تلتمع كطيف بعيد غارق في ضباب النسيان. ويسترجع لوركا الذي رثى حال الغريب في هذه المدن لا سيما حين يكون جنوبيًّا.

لكن الجنوب هنا يقدم تعلاتٍ فائقة. حين أقف عند ساحل المسيسيبي، سأستذكر لانكستون هيوز حتمًا وقصيدته «الزنجي يتحدث عن الأنهار». وعن روحه التي نمت عميقًا كالأنهار التي وجد في سلامها ما يزيل كابوس العبودية عنه كشاعر من الأميركان الأفارقة. رماد جسده مدفون في هارلم بنيويورك. أحسست هناك أن قصيدته القصيرة التي كتبها يافعًا تلاحق بقاياه أيضًا. وقد تمثَّلها واضع تصميم الأنهار على أرضية ضريحه الذي يخفي ذلك الرماد.. وسيظل لروحه ما تنبأ به. فها هي قصيدته تخلد في الذاكرة الإنسانية. هنا في ناشفيل سأقرأ نصَّها على جانب من نُصب للأنهار، وضعتْه بلدية المدينة في متنزه قريب من مبنى الكابتول الضخم في الولاية. الأميركيون يتواطؤون على مفضلاتهم من الأدبيات.

حين أنهت لوري معلمة الإنجليزية المتطوعة مهمتها أهدتني أعمال روبرت فروست الشعرية الكاملة. وهو موجود في الأدبيات كلها بمناسبة ودونها. حتى أشك أن بعضهم لا يفهم ما كتب. لكن مأساة حياته المشهورة بموت أربعة من أولاده تجعله يأخذ هذا المكان في الذاكرة. وسأرى أنهم يقربون البعيدين أيضًا، فللرسامة المكسيكية فريدا كاهلو مكانة كبيرة في المدرسة والكتابة والعرض، ويضعها المهاجرون المكسيكيون عندنا مثلًا على جدارية نادٍ يلتقون فيه. وصنعت هوليود فلمًا باسمها قبل أعوام أدت دورها فيه سلمى حايك… حين شاهدتُ معرضًا استعاديًّا لها في ناشفيل، ومعها رسوم لزوجها دييجو ريفيرا تيقنت من فرادتها، وفهمتُ تركيزها على بورترياتها الشخصية، والغرابة في أوضاعها أو من ترسمهم، لكونها واجهت خيبات عدة وأدواء. إلا أن الأميركان يذكرونها بكونها الفتاة المعاقة التي ترسم من سريرها بلا كلل، وتعرض نفسها في الرسوم.

صور نمطية يراد لها أن تلخص الأشياء والبشر بما يناسب الحياة اليومية وتسطيح الفكر. وهكذا على المسيسيبي رأيت موجة تهدر وكأن زبَدَها يطمر أمنية هيوز وروحه في أعماقه. وغير بعيد تصخب المكبرات بضجيج البلوز والجاز والروك ونكات السكارى، في قاع مدينة ممفيس. كانت شرفة غرفة فندق لورين- الذي صار متحفًا وطنيًّا- حيث اخترقت الرصاصة جسد مارتن لوثر كينغ جونْيَر تهبني إشارة بصرية، عن ليل العذاب الذي عاشه الملوَّنون، وتروي نهاية لمسيرته تطايرت مع مِزَقه أشلاء صيحته «أنا عندي حلم». إحساس بلا عدالة الحياة نقلتني لتذكّر الغرفة التي مات فيها محمود درويش في مستشفى ميمورال هيرمان بهيوستن- ولاية تكساس- حيث صحبني الصديقان رعد وراضي السيفي لرؤيتها من الخارج. السرطان الفتاك طاف به في رحلة كوزموبوليتية: الجسد الفلسطيني الذي وصل بالطائرة من عمّان، جرّاحُه طبيب عراقي هاجر ربما ليجد حلمًا أو ليبرأ من الحنين، في مستشفى جنوبي أميركي قصيّ، بمدينة تعج بالرأسماليين وأثرياء النفط.. وبالمهمشين حتمًا.

مثلث المصائر: رماد هيوز وروحه التي أراد لها أن تنمو عميقًا كالأنهار، والرصاصة التي قتلت مارتن لوثر كنغ من سلاحِ واحدٍ «من أشقائنا البيض المرضى» كما يسمي العنصريين منهم، وروح درويش التي فرت من جسده إلى وطنه، ليلاحقها ميتًا ويدفن في رام الله، مطلًّا على البحر والقدس حيث «على الأرض ما يستحق الحياة».. تتراكم تداعيات تنسجها الذاكرة والمخيلة والبصر في محفل بصري واحد.

للمفارقة بعدها الأسطوري

رأيتُ حديقة لبيع الشتلات والنباتات في سوق الفلاحين بناشفيل أهاجت الحنين المفرط. هتف أحفادي زيد وريمة وأحمد المزروعون هنا صغارًا بدرامية فقد والدهم غدرًا في العراق: تلك بابل هنا وحدائقها. إنها الجنائن معلقة، ولكن على يافطة. اسمها على اللافتة «حدائق بابل». كيف هاجرتْ لتحط مثلي في المكان الغريب؟ وتصلبها لافتة في جنوب لا يجري فيه فرات ولا لجلمامش فيه عودة أبدية؟ ربما نباتاتها وشتلاتها هذه تناسخت مع الشجر البابلي القديم، وانزرعت هنا بتهجين يماثل ما جرى لي تمامًا.. أيُّ حنين هذا أو تطمين بوجود أشقاء في ريح هذا الفضاء السموم اللافحة!

العميان والفيل: جسد أميركا الزئبقي: في السادس عشر من الشهر السادس عام 2016م مُنحتُ الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة الدائمة واجتياز امتحان المواطنة بفروعه الثلاثة: اللغة كلامًا وكتابة، والأهم هو اختبار الثقافة الأميركية، وهي شاقة لأنها تدقق في معلومات وسنوات وحروب (ما أكثر ما خاضت أميركا مع نفسها والآخرين من حروب). معلومات يجهلها حتى بعض الأميركان. تتساءل الكاتبة والأكاديمية آذر نفيسي الأميركية من أصل إيراني، بعد حصولها على الجنسية الأميركية، عن معنى أن يكون المرء أميركيًّا. لقد استنتجت أن اختيار جنسية جديدة أشبه باختيار شريك. إنه اختيار يقودك نحو الأسوأ ونحو الأحسن.. كما تقول.

على رغم أني ظلت لي جنسيتي العراقية وجوازي كذلك. لكن الجواز الجديد أزال كثيرًا من عقبات الدخول الحر لبعض البلدان التي حرمني بعضها من الدخول مرات على رغم أني كنت مدعوًّا بشكل رسمي لحضور ندوات وفعاليات ثقافية.. وفهمت لماذا يكتبون في ورقة منفصلة مع جواز السفر لقد أصبح العالم لك الآن!

تختلط المفارقات في المشهد الأميركي وتتنوع. السياسة تقسم الناس حتى في ذروة فتك الوباء. ويعبر الأميركي المحيط ليوصل الديمقراطية، ولكن كثيرين لا يعبرون الشارع ليسهموا في الانتخابات! ويلعب كرة القدم الأميركية بحماسة تجعلها في المباريات تقفل الشوارع، وتكتظ بالناس الذين يشاهدونها على الشاشات وفي المطاعم والمقاهي. ولكنها لا يمكن أن تُلعب بالقدم.. كما ينفردون بمفارقات أخرى تقتضي الدراسة: فالسيارة يضعون لوحتها الرقمية في الخلف فقط.. ويكتبون التاريخ مبتدئين بالشهر فاليوم ثم السنة، وقد شهدت مآزق كثيرة لمهاجرين وزوار لم يعتادوا على ذلك، وهم يقيسون المسافات بالميل ويزِنون الأشياء بالباوند، ويقيسون درجات الحرارة بالفهرنهايت، والمسافة بالميل.

أما أغرب المفارقات التي تدل على براغماتية الفرد والمجتمع والسياسة فهي في مخازن الدواء الكبرى التي تتقدمها البضائع والمشروبات المطلوبة دائمًا، فيما يقبع في آخر المبنى القسم الصيدلي الذي على المريض أن يصله لأخذ دوائه. وأشدها غرابة وجدته وأنا أسير في شارع هوليوود بلوس أنجلس. ممر المشهورين كما يسمى. أيقونة هوليوود بحروفها الكبيرة فوق تلة. بينما تدوس أقدام المارة أسماء مشهوري الفنانين والكتاب، فيما تعلق عاليًا صور المطلوبين أو الحيوانات الأليفة المفقودة. محمد علي وحده نجا من المهانة الأرضية. أنقذه اسمه في الحقيقة، وبطلبه الشخصي وُضِعَت نجمته التي فيها اسمه على جدار جانبي في مدخل مسرح دولبي الشهير. ليس من السهل رؤيته وسط زحام الأسماء ونجومها، لكن دليلًا جزائريًّا كريمًا تطوع بأن قادنا إلى نجمة سي محمد كما سمّاه.

مفارقات صغيرة تدل على رغبة في التفرد وإكساب المجتمع خصوصية، هي جزء من هوية ضائعة. تفسر تأخيرهم موعد الاحتفال بعيد العمال العالمي أو يوم المرأة ويوم الأب وعيد الشكر وغيرها، عن توقيتاتها العالمية.

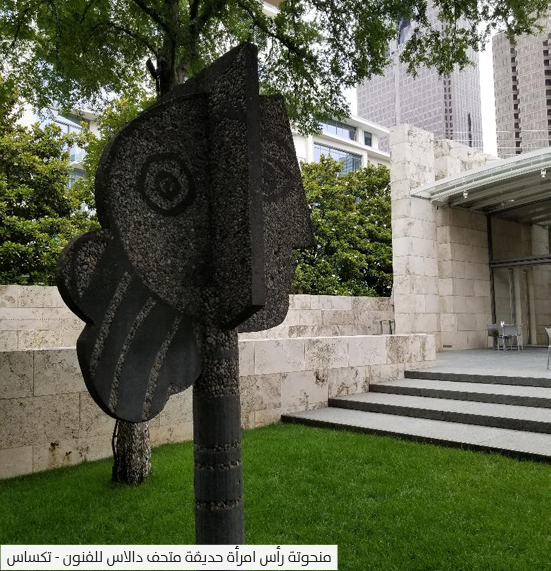

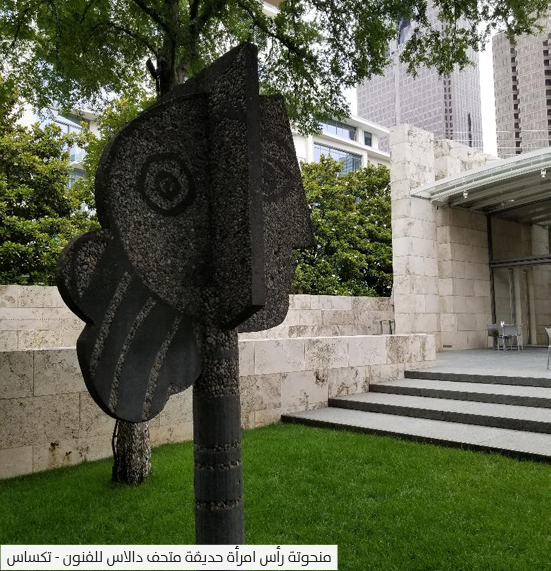

في مدينتي شوارع ومعالم أطلق عليها تسميات تذكّر بمناضلي الحقوق المدنية مثل مارتن لوثر كنغ، وروزا لي بارك. لكن الذاكرة لا تنسى ما كان يحصل حتى الستينيات للسود في مدارسهم المعزولة وأمكنتهم في الحافلات والجامعات والعمل. التقدميون لا يتوانون، في السينما والبصريات الأخرى، من التذكير بذلك، كيلا يكون لهذه الفواجع مكان في المجتمع البشري. لكن المساواة تظهر جليًّا في البؤس. فالمهمشون والمشردون من العرقين الأبيض والأسود. وهم في غاية التهذيب. لا يتقدمون للاستجداء، بل يكتفون بالوقوف في المنعطفات، حاملين لافتات صغيرة تعرّف بهم أو تحتوي ما يعلن عن حاجتهم. مِشْلين الصَّبية النحيفة كعجوز بقوس ظهرها، لا تريد أن تُحسب متشردة. تقيم على الرصيف معرضًا للوحاتها الصغيرة زيتية أو بالقلم. تقول كلما توقفت عندها في طريقي للتبضع من المخزن القريب إنها تعكس معاناتها في اللوحات المعتمة، أما الألوان والطبيعة والتهاويل الأخرى فتصنعها للآخرين. في معارض الغاليريهات أجد الانشطار من جديد، فهنا ترى أحدث موجات الرسم، كالأنستاليشن- التركيبي، والمفاهيمي وسواهما.. لكنها تعاني قلة الزوار ومحدودية الانتشار.

الشاعر سركون بولص في نصه «حانة الكلب في شارع الملوك» في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا. يرى ذلك الاسم تلخيصًا لحضارة أميركا: كصراع بين الملوكية والكلبية. فكأنها نصان بكاتبين. وثمة أسماء أخرى: سوق جمهورية كاليفورنيا العظمى، وبيرة عضة الكلب، وبوفية البيضة الأخرى المكسورة، ووادي الموت الذي مرت السيارة بجانبه في الطريق من لوس أنجلس بكاليفورنيا إلى لاس فيجاس بنيفادا. فدهشت من التسمية. لكن القفر الموحش والصخر، والخلاء المخيف، والمنخفض الهائل، ودرجات الحرارة المرتفعة، بررت التسمية. لكن الأغرب أن يسمى باسمه متنزه كبير بالغ الشهرة.

تأخذ أميركا هيئة زئبقية وتغدو كائنًا رخويًّا، فهي لا تُمسك أو تُحَد. لا توصف إلا على طريقة العميان والفيل، حيث وصفه كل منهم طبقًا للقطعة التي أمسكه منها. وهكذا سيصف المهاجر حقيقة أميركا التي سيكتشف أنها ليست حقيقتها، بل ما أراد لها أن تكون، وأسقط مرائيه على فكرته أو حلمه او صدمته أحيانًا. عبر القراءة سيراها منتجًا ثقافيًّا، وبالمرائي يراها حضارة حديثة، ولكنها تهبه ما يخيّب ظنه: جمهورية خيال أو أرض أحلام لا تدركها الحواس.

تأخذ أميركا هيئة زئبقية وتغدو كائنًا رخويًّا، فهي لا تُمسك أو تُحَد. لا توصف إلا على طريقة العميان والفيل، حيث وصفه كل منهم طبقًا للقطعة التي أمسكه منها. وهكذا سيصف المهاجر حقيقة أميركا التي سيكتشف أنها ليست حقيقتها، بل ما أراد لها أن تكون، وأسقط مرائيه على فكرته أو حلمه او صدمته أحيانًا. عبر القراءة سيراها منتجًا ثقافيًّا، وبالمرائي يراها حضارة حديثة، ولكنها تهبه ما يخيّب ظنه: جمهورية خيال أو أرض أحلام لا تدركها الحواس.

لسان حال المهاجر وسؤاله الأزلي كلغز أبي الهول الذي يمتحن الداخلين، فتكلفهم أخطاؤهم حياتَهم كلها، يلخّصه سركون بولص الأطول إقامة، والمبصر بعيني قصيدته: «أينها؟ أين أميركا التي عبرتُ البحر/ لآتيها، أنا الحالم؟ / هل ستبقى أميركا ويتمان/ حبرًا على ورق؟».

لكن من نقلتْهُ ريحٌ هائجة إلى هذه الأرض، سيتملى ثلجها وكآبة الخريف ورطوبة الصيف وهجير صحاراها، حلمَ طويلًا، وشكَّلَ (أميركاه) من تفوهات وقراءات وانطباعات غائمة، ومن قهر سلطوي ومجتمعي لازمه في وطنه. إنه لم يجد هنا ما يحلم به. تقهقر حلمه. فصار عليه أن يجري ولا ينظر وراءه. كأنه المقيّد في كهف أفلاطون: لا يرى سوى ظلال الأشياء.. ولكن عبْر نار الغربة الملتهبة. تلك حكمة المكان، ونداءات الزمن في هذا الفضاء الذي لم تخترقْه بما يكفي لسبره: وسائل وسبل باءتْ بالخسران: من حطام سفن كولومبس ومِزَق أشرعتها، حتى مناجيات جبران خليل جبران، وهيجانات عاطفته الدامعة.

ناشفيل – تنسي – سبتمبر – أيلول 2021م.

شبّاك غرفتي- حيث أكتب هذه اليوميات – هو أكثر النوافذ التصاقًا ببصري. منه أرى كل صباح سيارات تغادر بأشخاص، وأخرى تزين جوانبها شروح عن شركات ودعوات للاتصال، وثالثة تتكرر كل يوم: سيارة القمامة بلونها الأخضر وشعارها: فكّر بالأخضر. ثم سيارة البريد ذات المقود الأيمن، خلافًا لنظام السير المعتاد، وصناديق البريد الطولية التي تعج بالإعلانات الرتيبة التي أرى أغلب المارة يلقونها دون أن يفتحوها بحاويات القمامة القريبة، مواعيد تمشية الكلاب في الحدائق المحيطة بالمساكن، وطريقة كل منهم في ذلك: المتعجل القاسي، والرؤوم الصبور، والصبيّ النزق الذي يدرب الكلب على القفز، والسيدة المستوحدة التي لا تظهر إلا في موعد التمشية.

شبّاك غرفتي- حيث أكتب هذه اليوميات – هو أكثر النوافذ التصاقًا ببصري. منه أرى كل صباح سيارات تغادر بأشخاص، وأخرى تزين جوانبها شروح عن شركات ودعوات للاتصال، وثالثة تتكرر كل يوم: سيارة القمامة بلونها الأخضر وشعارها: فكّر بالأخضر. ثم سيارة البريد ذات المقود الأيمن، خلافًا لنظام السير المعتاد، وصناديق البريد الطولية التي تعج بالإعلانات الرتيبة التي أرى أغلب المارة يلقونها دون أن يفتحوها بحاويات القمامة القريبة، مواعيد تمشية الكلاب في الحدائق المحيطة بالمساكن، وطريقة كل منهم في ذلك: المتعجل القاسي، والرؤوم الصبور، والصبيّ النزق الذي يدرب الكلب على القفز، والسيدة المستوحدة التي لا تظهر إلا في موعد التمشية.

تأخذ أميركا هيئة زئبقية وتغدو كائنًا رخويًّا، فهي لا تُمسك أو تُحَد. لا توصف إلا على طريقة العميان والفيل، حيث وصفه كل منهم طبقًا للقطعة التي أمسكه منها. وهكذا سيصف المهاجر حقيقة أميركا التي سيكتشف أنها ليست حقيقتها، بل ما أراد لها أن تكون، وأسقط مرائيه على فكرته أو حلمه او صدمته أحيانًا. عبر القراءة سيراها منتجًا ثقافيًّا، وبالمرائي يراها حضارة حديثة، ولكنها تهبه ما يخيّب ظنه: جمهورية خيال أو أرض أحلام لا تدركها الحواس.

تأخذ أميركا هيئة زئبقية وتغدو كائنًا رخويًّا، فهي لا تُمسك أو تُحَد. لا توصف إلا على طريقة العميان والفيل، حيث وصفه كل منهم طبقًا للقطعة التي أمسكه منها. وهكذا سيصف المهاجر حقيقة أميركا التي سيكتشف أنها ليست حقيقتها، بل ما أراد لها أن تكون، وأسقط مرائيه على فكرته أو حلمه او صدمته أحيانًا. عبر القراءة سيراها منتجًا ثقافيًّا، وبالمرائي يراها حضارة حديثة، ولكنها تهبه ما يخيّب ظنه: جمهورية خيال أو أرض أحلام لا تدركها الحواس.

0 تعليق