محمد المحمود – كاتب سعودي

نعم، ثمة ضرورة لتنقية مناهج التربية الدينية خاصةً، بل هي ضرورة قصوى، ضرورة وجود. فالمناهج التعليمية الدينية لدينا لا تزال تعتمد على التراث الديني التقليدي، كما ترسّخ واكتمل قبل أكثر من سبعة قرون. وهذا ليس في دول الخليج فحسب، بل في كل الدول العربية تقريبًا، وكثير من الدول الإسلامية. وفي هذا السياق يجب علينا أن نتذكر جيدًا أن المناهج؛ أية مناهج -وخصوصًا المناهج التي تتماس مع موضوع هوياتي، كالمناهج الدينية- إنما هي انعكاس للخطاب الثقافي السائد في المجتمع.

إذن، المناهج الدينية تستمد مادتها الأساسية من الخطاب الديني المُشَرعن اجتماعيًّا، من الخطاب الديني المُزَكَّى من قِبل رجال الدين ذوي الموثوقية عند عموم الناس. وللأسف، الخطاب الديني السائد اليوم في المجتمعات العربية هو الخطاب الديني السلفي التقليدي. ولقد قلتُ ذات يوم وأنا في صدد مناقشة الإصلاح الديني بين الواقع والمأمول: «أصبح الفكر الإسلامي اليوم مُعَبَّرًا عنه بأسوأ تُرَاثَاتِه وأكثرها بلادة وضيقًا بالعقل والحرية، كما هو مُعَبَّرٌ عنه بأسوأ مُفَكِّريه وأكثرهم عبودية وخنوعًا وتقليدًا وتبليدًا». وطبعًا، هذا النمط من الفكر ذي الأثر السلبي يتسرّب -على نحو تلقائي، وأحيانًا عن قصد، وبتخطيط مسبق- إلى المناهج التعليمية.

ولأن لهذا الفكر التقليدي حاضنة مجتمعية في الثقافة السائدة، فهو مُحَصَّن ضد النقد، وضد التغيير في غالب الأحوال. والمقصود بكونه مُحَصَّنًا ضد النقد، ليس فقط أن ثمّة توجهًا عامًّا -ثقافيًّا ومؤسساتيًّا- يمنع من نقده، بل أيضًا، أن احتضانه الاجتماعي يعني تطبيعه بالضرورة. ومؤكد أن ما ينشأ الإنسان على رؤيته طبيعيًّا؛ يصعب عليه اكتشاف «اللاطبيعي» فيه، أي يصعب عليه رؤية عيوبه؛ إلا بالخروج منه وعليه؛ وقليل من تسمح له الظروف الموضوعية والظروف الذاتية بذلك.

المناهج ودورها في سوء الفهم

في تقديري أن المناهج لعبت دورًا محوريًّا/ أساسيًّا في الافتراق وقطع سبل التواصل الاجتماعي/ الإنساني بين أبناء الأمة الواحدة؛ وذلك أن هذه المناهج -الدينية تحديدًا- تأخذ مادتها بالكامل من تراث ديني قروسطي، أي من التراث الذي تشكّل على خطوط التماس الصراعية بين الفرق الإسلامية في القرون الهجرية الأولى. إن كل مفاهيم «البدعة» و«الضلال» و«الانحراف العقدي»، «الكفر/ الشرك»…إلخ، تشكلت كأداة من أدوات الصراع قبل أكثر من عشرة قرون، وهي ذاتها التي تحكم اليوم رؤيةَ المسلم للمسلم، ورؤية المسلم لغير المسلم، وبخاصة في المجتمعات التقليدية التي يُشَكّل الخطاب الديني بوصلة الاتجاه فيها. وتوجيه الرؤية هنا قد لا يكون دائمًا معبرًا عنه بالتعبيرات التراثية ذاتها، بل قد يأخذ شكلًا معاصرًا، وقد يكون مُتَضَمَّنًا في السلوكيات، أي مُعَبّرًا عنه بلسان الحال؛ لا بلسان المقال.

إن هذا التراث الديني القروسطي الافتراقي الذي لم تمسّه يد الإصلاح الديني الحقيقي بعد؛ كان سيبقى رهينَ دوائر خاصة جدًّا؛ لولا أن مناهج التعليم تكفّلت بتعميمه على أوسع نطاق. فمثلًا، ما كان يقوله الحنبلي عن المعتزلي، أو المعتزلي عن الحنبلي، وما يقوله السني عن الشيعي أو الشيعي عن السني، وما قاله سدنة التقليد الأثري عن الفلاسفة، أو حتى ما قاله فقهاء كل مذهب عن المذهب الآخر، في القرن الثالث الهجري، كان سيبقى رهين المجلدات التي يعلوها الغبار في المكتبات، ولن يطّلع عليها إلا بعض المهتمين. وبالتالي، سيكون تأثيرها ضعيفًا جدًّا، والأهم أنها ستكون مدانة اجتماعيًّا عندما تظهر للسطح في بعض الأحيان؛ لأنها ستكون خروجًا على المألوف الاجتماعي. لكن مناهج التعليم أسّستها في سياق المشروعية الدينية التي تحكم على كل من خالفها بالكفر أو بالضلال أو بالابتداع؛ فأصبحت هي المألوف الاجتماعي!

أحيانًا، لا يكون انعكاس هذا التراث القروسطي الاحترابي في المناهج ظاهرًا؛ لأنه غير مباشر، وربما غير صريح. بل إن بعض كُتاب هذه المناهج لا يدركون أنهم ينقلون حرفيًّا ما تواضعت عليه جماعات دينية متخاصمة في القرن الهجري الثاني أو في الثالث؛ لأنه لا ينقل عن مؤلفات كتبت في تلك العصور، وإنما ينقل عن مؤلفات معاصرة، وربما عن رسائل علمية قُدّمت في الجامعات العربية خلال العقود الخمسة الأخيرة. فيتوهم حينئذ أنه ينقل عن فِكر ديني جديد/ معاصر؛ بينما هو ينقل عن القرون الأولى عبر وسيط معاصر لم يتكلّف عناء التجديد، ولو في الحدود الدنيا، بل اكتفى بجمع الأقوال وترتيبها وتوجيهها (بعد وضع العناوين المستحدثة للدلالة على المعاصرة!) ليؤكد بعضُها بعضًا، ثم قدّمها -كرسالة علمية- إلى جامعة دينية تقليدية؛ فأجازتها بكل حبور وسرور؛ لتكون مرجعًا للمتعلمين والمتعالمين في قضاياها/ مباحثها الأساسية، ومن هؤلاء -بطبيعة الحال- كاتبو مناهج التعليم الذين ينظرون إلى ما كتب في الكليات المتخصصة، وأشرف عليه كبار الأساتذة، بوصفه خلاصة التحقيق الدقيق الجدير بالتوثيق.

على أي حال، ما يجب التنبّه له في هذا السياق أن هذا الوسيط المعاصر هو أسوأ بكثير من المرجعية القروسطية في مادتها الخام؛ وذلك أن الأفكار الإقصائية/ الافتراقية على اختلاف مرجعياتها تأتي في سياقات مختلفة، متباعدة موضوعيًّا وسياقيًّا وزمانيًّا. بينما المؤلف المعاصر يُجمّعها من مفترقات طرقها، وينتزعها من سياقاتها، ويضغط أزمنتها، ويُراكمها في خانات/ عناوين، بحيث يكون تأثيرها أعمق، ومستوى الإقصائية فيها أعلى. وهذا ما جعل هؤلاء الأخلاف أشد تطرفًا من أولئك الأسلاف.

هل التقدم مرهون بغربلة المدونة الدينية؟

بلا شك، لا تقدّم دونما تغيير جوهري في مجمل التصورات العامة/ الكلية. وبما أن الذي يُشَكِّل مجملَ هذه التصورات في عالمنا العربي هو الدين بشكل حاسم، وبما أن سائر التصورات الأخرى الموروثة لا تنفك عن مسار جدلية الديني مع التاريخي، فإن أي تغيير لا بد أن يمرّ من خلال إجراء متغيرات نوعية وجذرية على الخطاب الديني.

إن النهضة الأوربية الحديثة لم تكن لتكون؛ لولا حركة الإصلاح الديني. صحيح أن هناك من يرى أن هذا الإصلاح ليس وليد لحظته، بل هو نتيجة لحركة نهضوية سابقة عليه، ولكن هذا جانب من الحقيقة وليس الحقيقة كلها. أقصد أن هذا صحيح إلى حد كبير، ولكن ثمة جدلية/ تفاعلية في الموضوع؛ إذ بقدر ما كان الإصلاح الديني البروتستانتي نتيجة لحركة نهضوية سابقة قادت إليه؛ بقدر ما هو سببٌ لتطور هذه النهضة لاحقًا. وبدونه لم تكن النهضة لتأخذ مسارها التطوري الباذخ الذي فتح الآفاق على عصر التنوير العظيم.

فيما يخصنا؛ ثمة مُقدّمات نهضوية عربية بلا شك. وهذه بدورها تدفع منذ عقود نحو اجتراح إصلاح ديني حقيقي؛ يكون نقطة انطلاق لتقدم تنويري/ حداثي، يقطع مع مواضعات الأسلاف. لكن، هذا الإصلاح الديني الحقيقي الذي هو شرط التقدم لا يزال مفقودًا، لا يزال قيد البحث عنه، لا يزال كثيرون يُحاولون الالتفاف عليه بـ«الإصلاح التوفيقي» الذي يمنح القديم فرصة الحضور في الراهن باسم الجديد. وهذا ما يسمح لواقعة التخلّف بالاستمرار، بل أن تكتسب حيوية جديدة تمنحها القدرة على تعطيب كل محاولات التقدم؛ وباسم التقدم في كثير من الأحيان.

في ضرورة الإصلاح الديني لمناهج التعليم في الخليج

محمد الرميحي – أكاديمي وكاتب كويتي

الكتابة في «الإصلاح الديني» تحيطها الريبة وتدعو إلى التحوط؛ لأن الدين موضوع يمس جمهورًا عامًّا مشحونًا بالعاطفة، ثم إن الدين ضبابي التعريف؛ في ضوء القياسات المختلفة للأشكال (المظاهر) التي يتخذها ما هو (ديني) في المجتمعات المختلفة. في البدء لا بد من القول: إن الدين، أي دين، هو ضرورة إنسانية؛ فلا يمكن تصور مجتمع بلا دين، سواء أكان دينًا سماويًّا أو وضعيًّا أو حتى طوطميًّا بدائيًّا. فمهما تقدم العلم تبقى هناك مناطق غير واضحة للإنسان، أو قُل مظلمة يمكن تفسيرها من خلال الركون إلى (الإيمان) بقوة خارجية تنظم حياة الإنسان. ذلك في إطار التدين الأشمل الذي يتقاطع تقريبًا مع كل الأديان.

اقتراب العلم من الدين بمحاولة تصويب الأساطير والخرافات، كما يذهب بعضٌ، تلك مدرسة قد فشلت. لقد حاول علماء الاجتماع الغربيون، في القرن التاسع عشر، قراءة الإيمان الديني على أنه ظاهرة يمكن تفسيرها، وبالتالي الاستغناء عنه أو استبدال علم الاجتماع الحديث به، مثلما بشَّر أوغست كونت بأن «علم الاجتماع في حال اشتداد عوده العلمي سوف يحل محل الدين»! أو ما بشر به كارل ماركس من استغناء البشر عن الدين في حال توفير حاجاتهم المادية. ولقد حاولت دولة كبرى مثل الاتحاد السوفييتي أن تفعل ذلك ولسنوات طويلة، ولكن في نهاية الأمر بقيت (الأرثوذكسية) في تلك البلاد، بل انتعشت في العقود الثلاثة الأخيرة.

كما وجدت المسيحية نفسها تتفرع إلى اجتهادات مختلفة، بعضها مصالحي، وقامت بسبب تلك الاجتهادات حروب شعواء، كما تم بين البروتستانت والكاثوليك في القرن الثامن عشر. وحتى اليوم هناك خلافات في مظاهر الإيمان بين فروع المسيحية المختلفة. وعندما ذهب الرجل الأبيض إلى أميركا اضطر إلى اختراع مذهب يناسبه، فولدت المورمونية (المرمون) التي يتبعها اليوم ملايين الأميركيين. وفي مرحلة من تاريخ البشرية الحديثة وضع (الإيمان) و(العلمانية) في موضع صراع، إلا أن الإنسان في نهاية المطاف، وبشكل عام، وجد أن (التعايش) بين الاثنين، دون إفراط ولا تفريط أو تهوين أحدهما للآخر، هو الطريق الأفضل لتقدم الإنسان وسعادته.

الظاهرة الإسلامية الحديثة

مع الهجمة الاستعمارية الغربية على المنطقة العربية والإسلامية كانت ردة الفعل، في جزء منها، هي (العودة إلى الدين) وكان ذلك مبررًا في وقت ما؛ بسبب الموقف من الغرب. وتمثلت ردة الفعل الأخرى في العودة إلى القومية، التي كانت فكرتها قد انتشرت في الغرب أيضًا. وقد لعب الدين، في البداية، كقوة مقاومة للاستعمار، بدرجات مختلفة، كما أصبح بينه وبين الفكرة القومية صراع لبس ثياب التحرر أو الجمود. إلا أن الإشكالية الكبرى التي واجهت (التيار الإيماني) -كما تجلى في أعمال وصياغات من تصدى لذلك الملف- هو تدني الإحاطة بجوهر الدين، أو بالأحرى بمقاصد الدين الإسلامي. وقد صاحب ذلك في كتاباتهم فقدان السبب المعرفي للمبادئ، وغياب التفرقة بين جوهر الإسلام والأعراف والتقاليد والتفسيرات التي جاء بها الأولون.

ولو قرأنا بأناة تلك الكتابات التي أسست لما أسميه (الإسلام الحركي) لوجدنا أنها (انتقاء عشوائي من التراث) أي من جملة المفسرين على مر الزمن الإسلامي. ربما حدث ذلك عن وعي وبإصرار مسبق وربما حدث ذلك من أجل التوظيف، إلا أن الالتباس بين (الديني) و (السياسي) قد حدث بين كل تلك الجماعات التي اتخذت الإيمان طريقًا للحصول على موقع سياسي في المجتمع.

ما نلحظه اليوم هو أن هناك حضورًا واسعًا للتدين في المجتمعات العربية وهناك شح منهجي مفرط في تحليل الظاهرة، مما جعل معظم التفسيرات تعتمد على (النقل) من المتقدمين، واعتبار اجتهاداتهم (مقدسة) لا تمس. ولا يمكن أيضًا تخليص الظاهرة أو تبرئتها من مثلبين أساسين على الأقل وهما: التكسب السياسي، والتكسب الاجتماعي، أي الحصول على وجاهة وشهرة اجتماعية.

بمجرد أن رسم علم الاجتماع الحديث خرائط انشغالاته، التفت إلى (الظاهرة الدينية) وأصبح هناك كتابات منهجية، وبخاصة في الديانة المسيحية، إلا أن سقف الفرص المتاحة للعاملين في الاجتماع الإسلامي كانت ضيقة، فضاقت الاجتهادات أو انحصرت في بعض كتابات وتُرك أمر الكتابة في التفسيرات الدينية، في الفضاء العربي الإسلامي، في الغالب، إلى مبتدئين ينقصهم المنهج لفهم الظاهرة وتطورها مع الزمن ومقارنتها بالاجتهادات المختلفة.

للتدليل على ذلك أذكر تجربة مررت بها عندما كتبت مقالًا مطولًا في مجلة العربي، إبان رئاستي للتحرير، عن (أهمية التسامح) وجاء من استحسن المقال وقرره على منهج طلاب السنة النهائية في السلك الثانوي في الكويت، وطلب مني أن أزور إحدى المدارس للحديث عن الموضوع للطلاب والمدرسين. وعندما فعلت، فوجئت وأنا أقرأ النص المقرر وبخاصة الأسئلة التي تلت الموضوع! وكان أولها: «كيف تثبت أن كاتب المقالة مسلم»! إن أحسنا النية فإن من قرر ذلك يرغب في أخذ الطلاب إلى الحديث عن الإسلام؛ ففي المقال إشارة إلى التسامح في الإسلام، ولكن ذلك السؤال فيه كثير من السذاجة.

لقد تُركت المناهج في مدارسنا، في نصف القرن الماضي، إلى مجموعات (حركية) فقدمت التراث الإسلامي لعدد من الأجيال دون تفرقة بين (النص) و(الاجتهاد الإنساني) كما تغافلت عن مدرسة مهمة في الفقه الإسلامي هي مدرسة أو فقه المصلحة فأصبح المتلقي، الطالب أو الطالبة من صغار السن، مقطوع الصلة بالواقع، أي البحث فيما ينفعه ويحفظ ذاته.

من هنا طمست الوطنية في تلك المدارس لصالح الأممية، أي ما فوق الوطن، فأصبح الحفاظ على النظام الاجتماعي القائم ثانويًّا في سبيل الوصول إلى (أممية إسلامية) متخيلة وغير واقعية. ولم تعد الحاجة ماسة، في تلك البرامج، إلى دراسة الأشكال الأولية والبنيوية للواقع الاجتماعي المعيش أو تحليل هيكلية الوفاق الاجتماعي ومصالح الدولة. فأصبح هناك تيارات تؤمن أن مصالح الدين مرتبطة بمصالح الأمة ككل وليس بمصالح الوطن، وأن التضحية بمصالح الوطن (في نظرها) واجب ديني!

ازدواجية التفسير الديني

المراهنة اليوم هي على كيفية استخدام الإيمان كدافع للتقدم والتنمية مقابل مدرسة أخرى تستخدم بعض مضامينه كوابح ضد التقدم والتنمية. للقيام بذلك يتوجب أن نقرأ التراث قراءة حديثة خارج السياق التفسيري التراثي، أي بالعودة من جديد إلى مقاصد الإسلام الكبرى وهي سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وسوف تظل القراءة ذات المصالح الضيقة حاضرة، إلا أن المعركة الفكرية والثقافية أوجب أن تخاض، من خلال منهجية واقعية.

لا يزال بيننا من المشعوذين من يجعل نفسه زعيمًا ومفسرًا للنصوص ويروج إلى أن مصالحه هي من أصول الدين، ويضرب بعرض الحائط المصالح المرسلة للناس وما يفرضه المنطق والتفسير السليم. يمكن معرفة هذه المدرسة من خلال إسقاطها للزمن؛ فبمجرد طرح أي قضية نجد هؤلاء الأشخاص يسارعون لاستدعاء ما حدث في غابر العصور، بمنهجية أقرب إلى الخرافة.

الأكثر إلحاحًا بجانب تنقية المناهج هو تدريب المدرسين القائمين على التعليم في المدارس؛ فهؤلاء هم حجر الزاوية في إصلاح المفاهيم وتصويب الأخطاء. كما أن منهج الحوار مطلوب في كل درجات التعليم، وفيه ينبغي الاعتراف أن الإنسانية في تطورها قد مرت على الأقل بثلاثة أطوار في التفكير: الطور اللاهوتي وربما الخرافي، والطور الميتافيزيقي المجرد، والطور الذي نعيشه هو الطور العلمي التجريبي الذي أوصل الإنسانية إلى ما هي عليه من تطور، وبفضله أصبح العالم أكثر قربًا وأكثر تسامحًا مع المختلف معه. كما ينبغي التأكيد أن غرض البشرية الأسمى هو إعمار الأرض وتحقيق سعادة الإنسان.

من هذا المنطلق يتوجب أن ننظر إلى تنقية الدين مما لحق به من ممارسات كانت سبيلًا فقط للشهوات السياسية والتكسب المصلحي.

مناهج التعليم لعبت دورًا سلبيًّا في المجتمع الخليجي

مشاري الأسود – باحث كويتي

مناهج التربية الدينية في بلدان الخليج لم تسهم بطريقة فعالة في تطوير المفهوم الديني للمجتمع، بل كان لها دور سلبي وغير متزن في توضيح العلاقة بين الدين والواقع الاجتماعي، ولم تكن هناك رؤية واضحة لتحديد ملامح هذه العلاقة، وهذا أمر ما زال غير واضح، ويحتاج إلى رؤية جديدة تساهم في خلق حالة من الفهم الواضح للدين بطريقة سليمة.

ويمكن أن يتحقق الإصلاح الديني من خلال إصلاح مناهج التعليم عبر محورين؛ الأول يقوم على توفير خطط واضحة ومتطورة، من أجل تطوير العملية التعليمية كاملة، سواء عبر تغيير المناهج وتحديثها بما يتوافق مع روح العصر الحديث، وتنقيتها من كل ما يدعو إلى التعصب ورفض الآخر، والتكريس لما يدعونا إلى التسامح والتآخي، فضلًا عن التفكير والتأمل وإعمال العقل، وليس التكريس لأن يكون العقل مجرد آلة حفظ وتفريغ، فهذا ما قد يضمن لنا تطويرًا عمليًّا وحقيقيًّا للعملية التعليمية، وتغذية جادة لها بالتعاليم الدينية الصحيحة.

أما المحور الثاني فيقوم على العناية بالمعلم والمتعلم، فهما القطبان الرئيسان في العملية التعلمية، ولا بد أن تقوم الحلقة التي تجمع بينهما على أساس صحيح، حيث الفهم الصحيح لضوابط الدين، ومعرفة قواعده التاريخية وتعاليمه الصحيحة، فأي محاولة خارج العناية بهذين القطبين هي محاولة غير صائبة، ولن تؤتي ثمارها، ولن تضمن لنا عملية تعليمية صحيحة، ولا تطويرًا حقيقيًّا لمفهومنا عن الدين. ومن ثم فلا بد من تدريب المعلم والمتعلم على الفهم الصحيح لضوابط الدين، ومعرفة قواعده وتاريخه وتعاليمه.

جهود فردية

للأسف الخطوات التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي، وفي القلب منه الكويت، لإحداث الإصلاح الديني تعليميًّا، لم تكن خطوات منظمة، وما زالت تحتاج إلى كثير من التنظيم وإعادة الضبط والترتيب وتوزيع للمهام، كما تحتاج أيضًا إلى القدرة على الاستفادة من رجال الدين الذين لهم باع في الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي، وإشراكهم في وضع مناهج التعليم الحديثة بما يتوافق مع العالم الحديث وروح وتعاليم الإسلام الصحيح، لكن كل هذا لم يتحقق، وإذا حدث فإنه يكون محاولات أو جهودًا فردية لا تؤتي أكلها.

فالإصلاح التعليمي في بلدان الخليج بات ضرورة ملحة ومهمة جدًّا في عصرنا الحالي، في ظل التطورات الضخمة التي حدثت على جميع الأصعدة، وفي مختلف المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والرياضية، ومن ثم فإن الإصلاح التعليمي بات ضرورة، وسوف تنعكس آثاره على حياة الأفراد في المجتمع، مما سيخلق لنا مجتمعًا واعيًا ونشطًا ومواكبًا لكل ما هو عصري وفعال وحديث.

مفهوم الإصلاح

والإصلاح بمفهومه العام هو الترتيب والتنظيم والتحسين لأمر ما، سواء كان دينيًّا أو تعليميًّا أو في أي مجال آخر، حيث إن الإصلاح الديني يتم من خلال تعاليم دين الأشخاص ومفاهيم اعتناقهم لهذا الدين، وانعكاسه على سلوكهم وتصرفاتهم. فديننا الإسلامي يحثنا على العلم والتعلم، حيث ذكر الله تعالى في كتابه في سورة العلق «اقرا باسم ربك الذي خلق»، ففيها حث كبير على التوجه للتعليم، وإن الإصلاح الديني متى كان قائمًا على أسس سليمة فسينعكس أثره على إصلاح تعليمي واضح ومنظم، يساهم في خلق شخصية واعية ومثقفة وذات قاعدة دينية وتعليمية قوية، وبالتأكيد سيكون لصاحبها تأثير وقوة داخل المجتمعات.

إشكالية إصلاح مناهج التعليم الديني

علي محمد فخرو – كاتب بحريني

لا يوجد منهج تعليم لأية مادة إلا يحتاج لمراجعة دورية، وذلك على ضوء مستجدات تغيرات الواقع المجتمعي الحياتي من جهة ومستجدات التطورات الهائلة في نظريات واكتشافات ونتائج تطبيقات كل العلوم الطبيعية والإنسانية من جهة أخرى. ولما كان الدين هو من أكثر المؤثرين والمتفاعلين مع تطورات وتقلبات عقل الإنسان ونفسيته وسلوكياته، وهي جوانب تتغير مع مرور الأزمنة ومستجدات أمور الدنيا، فإن تلك القاعدة تنطبق على التعامل معه فهمًا وتطبيقًا، بما في ذلك مناهج وأساليب تعليمه للأجيال الشابة.

ستكون كارثة على الدين نفسه، وسيكون نقصًا في سيرورة التنشئة والإعداد للحياة، لو أن تعليم الدين وفهمه لم يتطور بصورة مستمرة ليجيب عن الأسئلة الجديدة وليتفاعل مع تعقيدات الحياة الحاضرة ولتهيئة ما سيأتي به المستقبل المنظور. من هنا الأهمية القصوى لطرح موضوع تجديد مناهج تعليم الدين للنقاش، ولمحاولة الوصول إلى رسم طريق آمن يوصل إلى مواجهته بموضوعية وصدق، تمشيًا مع ما أمر به القرآن الكريم نفسه من التواصي بالحق وبالتفكر الدائم.

ومع ذلك من الضروري التنبيه إلى أن الكثيرين، بمن فيهم علماء اجتماع كالعالم الناقد الفرنسي بورديو، قد لحظوا حتى في بلدان الغرب العريقة في الممارسة الديمقراطية والحداثة، أن المدرسة تميل نحو إعادة تعليم وتكرار الثقافة نفسها جيلًا بعد جيل؛ وذلك بسبب مغالبات الإرادة السياسية الحاكمة والمجتمعية وخوفها الدائم من ثقافة التغيير والتجديد في فكر وروح الأجيال الجديدة من الطلبة.

فإذا كان الأمر هكذا في بلدان ثورات الحضارات وتوافر الحريات العامة، فإن الصعوبات ستكون أكثر وأصلب في بلدان المحافظة والخوف من الجديد والتوجس من كل إبداع، الذي تعتبره بدعة وفتنة وخروجًا على قاعدة الإجماع الديني الفقهية، كما هو الحال في أغلب بلدان العرب والمسلمين.

إشكاليات تنتظر المراجعة

ما إن توفي الرسول، صلى الله عليه وسلم، حتى بدأت الإشكاليات تطل برأسها. فمثلًا بالنسبة لفهم القرآن الكريم اختلف بعضٌ حول أسباب النزول، وما الظاهر والباطن، وأين يوجد الناسخ والمنسوخ، وما مكانة العقل كأداة للفهم مقارنة بالنقل، وهل يركن إلى المقاصد الكبرى أم إلى التعابير الحرفية؟ وعندما أقحم الدين في السياسة حدثت فتنة دموية كبرى أودت بحياة الألوف من المسلمين، وأطل برأسه موضوع القرابة الأسرية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يعنيه ذلك من مكانة وحقوق في الحكم للأقرباء. ومن تلك البدايات قامت الانقسامات المذهبية باختلاف قراءاتها لكثير من جوانب الدين الإسلامي برمته.

ثم جاءت خلافات عملية تدوين الأحاديث النبوية بعد أكثر من مئة وخمسين سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطرحت إشكالات الإسناد والمتن والأحاديات والإسرائيليات ومدى أهميتها في موضوع الناسخ والمنسوخ ومدى تناغمها مع القرآن. ثم تفجرت الصراعات بشأن المدارس الفقهية وأفهامها المختلفة لكثير من التطبيقات الدينية، لينتهي بعضها بإغلاق باب الاجتهاد ويبقي بعضها الآخر باب الاجتهاد مفتوحًا.

تلك كانت أمثلة فقط؛ ذلك أن عدد الإشكاليات الخلافية كان كبيرًا وهو مسجل في مجلدات مختلف هي الأخرى حول نزاهتها، خصوصًا بعد أن أصبح الموضوع الديني أداة لخدمة الخلافات والطموحات السياسية التي لم تهدأ حتى يومنا هذا.

في عصرنا الحالي تواجه مجتمعات العرب والمسلمين كثيرًا من الإشكاليات، بعضها كتتمة لذلك التاريخ الهائج بالأحداث والخلافات والصراعات المذهبية، وبعضها الآخر كمستجدات عَمِلَ الكارهون لدين الإسلام على إذكائها ونشرها، وبقصد أو بدون قصد وقع بعض الجهلة والمجانين من المسلمين في حبائلها وألاعيبها.

فما زالت معنا الخلافات حول الاستفادة من شتى علوم العصر لقراءة وفهم القرآن الكريم من أجل مواجهة مستجدات عصرنا وتعقيدات حضارته، وما زالت معنا المشاحنات حول مراجع السنة النبوية من مثل صحيحي البخاري ومسلم، وما زال الكثيرون لا يريدون أن يتعاملوا مع مدارس الفقه الإسلامي كحصيلة اجتهادات بشرية من عصور سابقة، وبالتالي تحتاج إلى مراجعات جديدة تأخذ في الحسبان الخبرات والظروف والعلوم المستجدة.

هذا بالنسبة للشريعة. أما موضوع تطبيق الحدود فإن الخلافات أشد وأعقد. فالكتابات ومحطات الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي تموج بنقاشات لا تنتهي حول الحلال والحرام وحد السرقة والزنا والردة وشرب الخمر وسماع الموسيقا، وغيرها مما لا حصر له ولا عد.

وأما موضوعات السياسة وسلطات الحكم، وبخاصةٍ موضوعا الشورى والديمقراطية وموضوع ولاية الفقيه، فإن الانقسامات من حولها لا تعد ولا تحصى. ويبقى موضوع التقريب بين المذاهب الإسلامية متأرجحًا بين صعود وهبوط ومتداخلًا مع هذا الصراع السياسي أو ذاك.

تلك هي فقط أمثلة على بعض إشكاليات الساحة الدينية الإسلامية التي تفاقمت وتعقدت مؤخرًا بصعود ما يعرف بتنظيمات العنف والإرهاب الجهادي التكفيري الإسلامي وما تفعله باسم الإسلام، زورًا وبهتانًا، من ممارسات تتناقض كليًّا مع دين الحق والقسط والميزان والرحمة الإسلامي، ولكن تجد لها الأتباع في أوساط شباب وشابات الأمتين العربية والإسلامية.

ولما كان الدين الإسلامي هو روح الثقافة العربية وأكبر المتفاعلين مع كل جوانبها فإن الحديث عن التجديد في فهم الإسلام وتطبيقاته هو مدخل أساسي لتجديد الثقافة العربية برمتها حتى نحقق أولًا قطيعة ثقافية مع كل ما هو خرافي ولا عقلاني، ولا إنساني، ولا أخلاقي قيمي، وخصوصًا ما هو مناهض لحقوق العباد الإنسانية الكبرى وكرامة الأفراد. وسيساعد على الانتقال إلى ذلك تأكيد أصول الدين على ما سماها المرحوم الأستاذ محمد عابد الجابري من حقوق الإنسان بإطلاق في الإسلام التي تشمل «الحق في الحياة، والحق في التمتع بالطيبات، والحق في حرية الاعتقاد، والحق في المعرفة، والحق في الاختلاف، والحق في الشورى، والحق في المساواة، والحق في العدل».

دور المدرسة

من أجل أن تقوم المدرسة بدور فاعل في عملية إصلاح وتجديد الفكر الديني، وذلك من خلال التجديد الدوري لمناهج تعليم الدين، هناك خطوات مجتمعية يجب أن تسبق ذلك:

فأولًا، هناك ضرورة للانتقال من الاعتماد على جهود فردية مبعثرة ومتباعدة لإرجاع الحيوية للفكر الإسلامي ولجعله صالحًا للتفاعل الندي مع حضارة العصر وواقع العرب والمسلمين الحالي. فعبر قرنين من محاولات الإصلاح الفكري وممارسته ظلت تلك الجهود محصورة بالزمان والمكان والتأثير، وبالتالي لم تخلق تيارًا مجتمعيًّا حاضنًا وحاميًا لها.

وثانيًا، ستحتاج تلك الجهود ألا تكتفي بالاعتماد فقط على أدوات ومناهج الفقه الشهيرة. هناك حاجة أيضًا لاستعمال شتى الحقول المعرفية، الطبيعية منها والإنسانية والاجتماعية، لإجراء ذلك التجديد. ولأننا في عصر التخصصات والمتخصصين سيكون من المنطقي أن تؤسس مؤسسات أهلية تعنى ببناء مدرسة فكرية فقهية إسلامية جديدة من خلال عمل مشترك من قبل علماء الدين وشتى علماء الحقول المعرفية الأخرى.

وثالثًا، ستركز تلك المدرسة أولًا على تنقية الفقه والفكر الإسلامي مما علق بهما من أكاذيب وخرافات وتداخلات سياسية وطائفية وتعصبات غير عقلانية، بل تتعارض مع روح الإسلام السمحة الميسرة المتجددة عبر العصور.

في مثل هكذا أجواء من قبول ودعم للتجديد، ومن إبعاد لهيمنة الماضي على الحاضر، ومن ممارسة للعقلانية وللأسئلة الموضوعية المتوازنة لفهم الدين نصًّا وروحًا وسلوكًا، ومن تنقية تبعد إقحام شعارات البدعة والكفر والردة وغيرها من شعارات التزمت والعسر، سيكون من السهل على المدرسة تعليم الدين من خلال التسامح العقلاني، واليسر في الاختلاف، واستعمال أدوات النقد الموضوعي والتحليل العلمي، والفهم، بدلًا من التلقين والحفظ بلا استيعاب وتفاعل، والتركيز على المقاصد الكبرى بدلًا من الجزئيات والفرعيات، والابتعاد الكلي من كل ما قد يقود إلى المشاعر الطائفية والتزمت المذهبي، والتشديد على القيم الأخلاقية والروحية المفصلية من مثل العدالة وتساوي البشر وكرامتهم وأخوتهم وتراحمهم وسلوكياتهم الاجتماعية السوية.

عند ذاك سيكون تعليم القرآن والسنة النبوية مصدري إنارة وسلام داخلي وسمو إنساني وتطهير نفسي وارتكان إلى الرحمة الإلهية. وسيصب كل ذلك في تجديد ثقافي شامل يجعله مدخلًا لتنمية إنسانية مستديمة عادلة.

البعد الفلسفي لحركة الإصلاح الديني

شرف المزعل – أكاديمية بحرينية

بينما تخطى العالم الغربي مفردة (الإصلاح الديني) بعد صلح (أوغسبرغ) عام 1555م، باعترافهم بالبروتستانتية كأحد مذاهب الدين المسيحي، وتجاوز هذه المرحلة بصياغة (وثيقة حقوق الإنسان والمواطنة) عام 1789م، حيث يتساوى فيها الإنسان في الحقوق والقضاء والحريات وحفظ الكرامة تحت قاعدة الإنسان يُولد حرًّا، فإننا كأمة عربية لا نزال نخوض معارك التنوير الأولى المتمثلة في الإصلاح الديني، وبين مؤيد لضرورة الإصلاح ومعارض للإصلاح لعدم أهميته، لم نحسم بعد ماهية أدوات الإصلاح ولا مفهوم الإصلاح، ولا فرضيات الإصلاح الديني.

وهذا مؤشر على عمق الفجوة الحضارية بين أوربا والعالم العربي، ومهمة طرح ضرورة الإصلاح الديني موكلة إلى المنادين به، من نخب ثقافية وأساتذة جامعات ومواطنين يشعرون بمسؤوليتهم تجاه أوطانهم.

فإذا أردنا الإصلاح فعلًا، علينا أولًا أن ندرك أهميته وفائدته وجدواه بالنسبة للوطن؛ وإذا اتفقنا أن التسامح، ومن ثمة التعايش السلمي، من أهم مخرجات الإصلاح الديني، فعلينا إذن أن نوجه كل طاقاتنا المادية والفكرية والحسية ناحية الهدف. وتجمع الأدبيات على أن التسامح والتعايش بوابة التنوير؛ لأنه مبني على احترام الآخر المختلف في ذات البيئة. وكلما زادت أواصر التقدير والاحترام بين مكونات الشعب الواحد، تعمقت أواصر المواطنة وأصبح الوطن في سياج آمن من التدخلات الخارجية والانفلاتات الأمنية الداخلية. هذا على صعيد المجتمع، أما على الصعيد الفردي، فإن حركة الإصلاح الديني تحرر الإنسان من كثير من الطقوس والشعائر ذات البعد التاريخي والتراث الاجتماعي أكثر من كونها طقوسًا دينية، تجعل الفرد يطرح عن كاهله أعباء ليست من ثوب الدين، كما أنه يصبح منشغلًا بالتطوير والتنمية، وتتعزز في نفسه قيمة الذات وكل القيم الإنسانية، التي من باطنها تنهض الأخلاق وتصبح سمة المجتمع.

أما بخصوص أدوات الإصلاح، فالمناهج المدرسية هي الأولى التي يجب أن تخضع للمعالجة المباشرة بدءًا من مقررات التربية الإسلامية التي يجب إعادة صياغتها وصولًا لمقرر التاريخ، ومقررات إضافية أخرى يجب إدراجها ضمن المناهج المدرسية والجامعية، وفي طليعتها مقرر (الأخلاق)، الذي يمنح الإنسان إنسانيته العليا، ومقرر (الفلسفة) الذي يحرك العقل، ويجعله يفكر بصورة مختلفة عن النمط السائد، حيث استطاع مارتن لوثر، المصلح الألماني، أن يحقق الإصلاح الديني عبر شعار العودة للدين المسيحي بصورته البدائية البسيطة، بعيدًا من أطروحات المفسرين الذين امتلكوا كل الحق في تفسير النص الديني.

ولا شك أن للإنسان الحديث الحق نفسه في إعادة قراءة الموروث الديني، وقرار الإصلاح الديني في الدول الخليجية مرهون بالقيادات العليا المحركة للقرارات في المؤسسات التعليمية؛ وهذا يتطلب تأسيس هيئة عليا من رواد الإصلاح لوضع الرؤى وتقديمها لأصحاب القرار، ومن ثمة تأسيس لجنة لمتابعة سيرورة الإصلاح الديني؛ لأنه ليس منوطًا بالنصوص التي تحملها دفات الكتب المدرسية فقط، بل بالمعلمين الذين هم أصلًا مؤدلجون ضمن أطر تقع خارج نطاق مفاهيم الإصلاح الديني في البيئة التعليمية، وهو الأمر الذي يحتم أن يكون الإصلاح عبر لجان متابعة تنويرية وسطية تعمل على نقله وتوطينه في المجتمع الخليجي المعاصر.

العلاقة بين الإصلاح الديني وإصلاح المناهج التعليمية

جاسم سلطان – أكاديمي قطري

ثمة مأزق يعانيه الإصلاحُ الدينيُّ، والقضايا المتعلقة به، مثل علاقته بحالة التخلف وتمظهراتها الخفيفة والحادة، سواء في التوترات الاجتماعية والخوف من كل جديد، أو في تمظهراته الحادة كداعش والنماذج القريبة منها. لماذا لم تنجح المؤتمرات والندوات على كثرتها في إيجاد طريق قليل التكلفة لمعالجة المشكلة إن وجدت؟ هل يلزم تغيير جذري بنيوي ومفارق لنموذج التراث المنتج في القرون الوسطى أم لا يلزم أي تغيير؟ وما نسبة العيب إلى الواقع المتغير وفساده؟ وهل هناك منهج وسط بين السبيلين يقوم بمعيار الوسطية وما هذا المعيار إن وجد؟ وماذا عن محاضن التنشئة والمناهج التعليمية؟ ماذا يلزم حيالها؟

التغيير بين الحاجة إليه والخوف منه

هذه الأسئلة وأضرابها جزء من نقاش محتدم منذ أكثر من قرن ونيف من الزمان، ولا نزال في الدائرة ذاتها والأسئلة ذاتها؟ ولزيادة تعقيد المشهد فإن الحاجة للإصلاح واجهتها مخاوف حادة سممت الأرض التي يقف عليها السؤال ذاته؛ فكل حديث في الموضوع يقود لنظرية المؤامرة الكونية والحرب على الإسلام. وهي صيغ واسعة الانتشار ومتجذرة في البيئة، وشواهدها حاضرة وحقيقية. فهناك ضغوط خارجية تطالب الدول الإسلامية بمعالجة المناهج وعلاج نزعات (ما تراه كراهية) وعدوانية ضد الآخر. ومن هنا يشتبك خطان: الشعور بالحاجة للتغيير، والخوف من التغيير وما يمكن أن يقود إليه.

ثم تأتي التجارب العملية التطبيقية بكل أشكالها؛ من تجارب تدريس العلوم الدينية التراثية كما في موريتانيا وباكستان وأفغانستان مثلًا، أو في تكثيف الجرعات الدينية من خلال رعاية الدولة كما في تجارب الخليج والجزيرة العربية حتى إيران في مدة تاريخية معينة، أو من خلال تخفيف التعليم الديني في النظام التعليمي العام كما في مصر وتكثيفه في الأزهر وتوابعه، أو في نزعه بالكامل كما في تونس وتركيا. هذه التجارب العملية ونتائجها وإمكانية تحويلها لحالات دراسية تربط بين المخرجات وفكرة التقدم، إذا ضبطت معاييره، وطرح سؤال هل حققت غايتها أم بقيت عاجزة ولماذا؟

ثم تأتي إشكالية التعامل مع الجهاز التعليمي ومحاضن التنشئة المختلفة لإحداث التحول المطلوب بعد تحديد طبيعة التغيير المطلوب، باعتبار أن التغيير المطلوب ليس مجرد عنوان في كتاب، أو حتى موضوع في كتاب، ولكنّه تغيير في جهاز بما فيه من آليات وإجراءات وبَشَر وتفاعلات، وعليها المعوّل في فاعلية التغيير من عدمها.

وما سأطرحه هنا هو محصلة معايشة ممتدة من العمر؛ أولًا على الصعيد الشخصي كمخرج للعملية التعليمية، وكمشارك في المدارس الدينية والاجتماعية، وكمُراجِع للمناهج الدينية، وكمُشتَبِك بالجهاز التعليمي وتعقيداته في أثناء بعض المعالجات للمادة المقدَّمة للطلاب، وهي وإن كانت مقولات تخلو من الإحصاءات والأرقام والإحالات، ولكن قيمتها، فيما أظن، تكمن في أنها جاءت من خلال المعايشة الداخلية لظاهرة الإصلاح الديني وتفاعلاتها.

بناءً على ذلك سأحاول مقاربة الموضوع من زاويتي بالترتيب نفسه في محاولة للتبسيط الذي أرجو ألا يكون مُخِلًّا. وبطبيعة الحال هناك فرضية مستبطنة أن من يقرأ الموضوع مُلِم، ولو بشكل سطحي، بالنقاشات المكثفة منذ مطلع القرن العشرين، مرورًا بنقاشات مثل (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟)، ونقاشات مثل (أين الخلل؟)، وهي تبيّن عمق الأزمة ودرجة الوعي بها التي استدعت تلك النقاشات، ولكنها لا تعني أن المعالجات ارتقت في تلك النقاشات لجوهر الأزمة وقلبها المولد لاستعصائها.

مخاوف المجتمع المسلم

بما أن موضوعنا هو أزمة الإصلاح الديني، وأن مآل الموضوع لإشكالية ظاهرها إشكالية المنتج عمومًا، من كُتب، بما فيها المناهج المدرسية ومحاضرات وخطب وسلوكيات مثل التكفير والتبديع، وما يلحقها من ظواهر عنفية كما تبدت في داعش عند ذروتها، وإن كانت بذورها موجودة في لغة التعبير عن الآخر المختلف عند قطاعات واسعة داخل المجتمعات الإسلامية وفي المهجر، كما في حال الجاليات المسلمة في غير ديار الإسلام، وباطنها هو أزمة المنهج كما تظهر في الجهود التي تبذلها المدرسة المقاصدية ذات المعالجة (الجوانية)، أو المدرسة (البرانية) بمناقشاتها الجذرية وإن بقيت على الهامش.

وإشكالية المنهج تنعكس على كل فهم متحصِّل من النص الديني، ومن ذلك رؤية الإنسان، ورؤية الطبيعة، ورؤية العلم، ورؤية الوقت، ورؤية العمل، ورؤية الوجود والمصير، ورؤية المواطنة، ورؤية الآخر البعيد والحضارات الأخرى. كل ذلك مرهون بطبيعة فهم النص عبر المنهج. ولكن الفهم يتأثر بعوامل كثيرة ومن أهمها واقع قارئ النص ومحيطه وثقافته؛ فالإنسان ابن بيئته بامتياز، والعصر الذي يعيش فيه يصنع له سقفًا للتصور. ومن هنا فإن تشكّل الفقه والعلوم الإسلامية في العصور الوسطى لا شك أعطاها سقفًا محددًا يشبه تلك البيئة، وكلما ابتعد الزمن من عصر النص الأول ازدادت الحاجة لوعي جديد يشبه العصر الجديد، وهذا لا ينتج إلا بإجراء حوار مستجد بين الواقع الجديد والنص، وليس اعتماد نتائج حوار سابق بعصر مختلف.

وهناك إشكالية انغلاق دائرة النظر على منهج يستبطن فكرة ثبات الأحكام والاستخلاصات الاجتهادية المتحصلة من النصوص الجزئية، وأن جدل النص مع الواقع توقّف بتوقّف عصر التنزيل، وأن الحركة تعتمد على عنصري القياس أو الاحتجاج بالضرورة كآليتين لمعالجة الحوادث والاختناقات، مع اعتبار كل الأدلة الكلية -خلاف القرآن والسنة والقياس والإجماع (عند الجمهور)- هي أدلة خلافية، وباعتماد الأدلة الجزئية حكمًا دون الأنساق الكلية المتحصلة بالاستقراء، وباعتبار أن المذاهب الكبرى بُنِيَت باعتبار أن الأصل في النصوص أنها تعبدية وليست مقاصدية، وأن الواقع الاستقرائي المتغيّر ليس طرفًا تأسيسيًّا في تغيير الأحكام كوضع طبيعي، إلا إذا اعتبر ضرورة، مع أن الضرورة أصلًا حاضرة في كل وضع.

هكذا تشكل فضاء واسع اتسم بالجمود، واعتبر كل قول مخالف جزءًا من الهامش (شاذ) لا من التيار الأساس؛ بمعنى أن هناك لا شك آراء مهمة طرحت عبر قرون شيوع المذهبية، ولكنها بقيت في الهوامش، وتُسْتَدعى عند الخلاف أو البحث عن مخارج.

ومترتبات هذا كله خطيرة؛ فالأفهام الاجتهادية الموروثة الشائعة من العصور الوسطى أصبحت سقفًا لكل العصور، فالنظرة للمرأة عمومًا في العالم في العصور الوسطى تتسم بالدونية، سواء في إنسانيتها أو في أدوارها وحقوقها، والنظرة للحكم تتسم بالتسلط والفردانية، والنظرة للمختلف مرتبطة بالجزية والإذلال، والنظرة للعالم تميل لفكرة دار الحرب ودار الإسلام، وفكرة الغزو والحرب والقهر والإخضاع تعلو على فكرة السلم وحرية الاختيار. والنصوص المتداولة في المنابر والحياة العامة تغذّي باستمرار هذه التوجهات، وبالتالي فأي نظر أو محاولة نظر لإعادة ترتيب دوائر القيم الأساس ودائرة العيش المشترك ودائرة الدعوة ودائرة الحرب والسلم وفق منظور قرآني استقرائي يقيم جدلًا مع الواقع الاستقرائي، سواء واقع التنزيل الأول أو واقع العصر ومتغيراته. حيث ينظر له باعتباره انحرافًا وتمييعًا للدين ذاته، وليس اختلاف فهم واجتهاد، والعقل مشكك فيه عند اصطدامه بالمقررات الاجتهادية ذات الطبيعة المعاندة للمنطق، أو حتى لحقائق العلم. واعترى التوهين عالم السببية ومنطق السننية؛ ومن ذلك سادت أفكار تتعلق بالتواكل لا بالتوكل، وأفكار مثل سوء الزمان، ومع ظاهرة العجز الذي يرتكز على أن الحلول ليست من جهد البشر، وإنما ستأتي من خلال المعجزات.

وزاد الطين بلة الوضعية الحضارية للأمة الإسلامية، وشعور الانكسار، وفقدان الاستقلال بمعناه الحقيقي، وتولدت حساسية شديدة تجاه كل تجديد، باعتباره جزءًا من المؤامرة الكبيرة على العالم الإسلامي، وتم تفخيخ كل المفردات التي تشكل الحياة المعاصرة. ومن هنا لم يسلم حتى التيار المقاصدي بظاهره المعتدل برميه بكل نقيصة باعتباره حالة تمييع للدين وحالة تبعية للغرب. أما تيار النظر (البراني) فاعتُبِرَ عين المؤامرة، ولذلك فمحاولات الإصلاح فشلت في الدولة العثمانية رغم امتدادها قرنين من الزمان، وانتهت بسقوطها، وولدت حال القطيعة مع التراث كما فعل أتاتورك بعدها صريحًا وليس وحيدًا، حيث قررت النخب السياسية في دولة ما بعد الاستقلال التحرك بالحياة السياسية وقرارتها خارج أسوار الفقه التقليدي، وهو (طلاق غير معلن)، حيث تم استبقاء بروتوكولات معينة والمحافظة على المشروعية الدينية كغلاف خارجي دون فاعلية حقيقية.

وبرزت ظاهرة خطيرة في (نموذج الطلاق غير المعلن)، حيث استمرت مؤسسات التنشئة القديمة في العمل بتدريس الفقه التقليدي والعقائد بصيغتها في القرون الوسطى، وانتشر ذلك بشكل كثيف في المدة الممتدة من السبعينات. وبالتالي تم توليد مسطرة دينية تظهر فيها الدولة في صورة محادة لتلك الأفهام سواء في قراراتها الداخلية المتعلقة بالمرأة والفنون والاقتصاد والتعليم والاجتماع، وهو ما مهد الساحة لظهور حركات التكفير بكل درجاته، سواء الضمني أو الصريح، وسواء السلمي أو المسلح. ومعه عادت فكرة إقامة الدولة الإسلامية على سبيل الاستغراق، والعودة للخلافة الإسلامية كشعارات عاطفية حاشدة وذات صدى عند الشباب المسلم، ولكن من غير برامج حقيقية تعالج إشكالات الواقع المحلي والعالمي المتغيّر، فولدت (ظاهرة الاغتراب)؛ بمعنى أن الإنسان يعيش منقسمًا على نفسه، فواقعه مباين لقناعاته التي شكلتها الأفكار الشائعة في البيئة عن الإسلام (الحق) كما يتصور.

ثم تأتي أزمة أعمق، وهي أن بنية العلوم الشرعية ولدت مفككة، وصِيغت لطالب علم سيعرف علمًا متخصصًا كأصول الفقه، أو علم الحديث، أو السيرة كغزوات، أو التفسير بالمأثور، أو العقيدة، ونقلت للمدارس دون انتباه للبنية غير المترابطة وأثرها في العقل لشخص في طور التشكّل.

ومع اختلالات فقه الموازيين وفقه الأولويات وفقه المراحل السنية، وانفصام الواقع عما يدرسه الطالب في الكتاب المقرر، وبروز بدائل تعليمية ذاتيه تمكِّن الطالب من التعرُّف إلى مساحات الخلاف، ارتبكت الصور، وولدت حالات مشاهَدَة مثل ظاهرة الإلحاد، أو تخوم الإلحاد، أو ظاهرة التطرف الديني ومفاصلة المجتمع، وهما طرفا نقيض. وفي الوسط كتلة ضخمة غير مبالية تعيش الدين باعتباره عادات وتقاليد أكثر منها حالة وعي واختيار…

وعلى الرغم من أن ظاهرة الإلحاد أو التطرف الديني تحظى بالاهتمام والتركيز؛ الأولى خوفًا من انتشارها، والثانية خوفًا من عنفها، فإن ظاهرة عدم المبالاة أوسع وأخطر، وهي تصادم غرض الدين المبني على الوعي والاختيار (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ).

أخيرًا، ووجه المشكلة الصادم أن كل ذلك أصبح هو تمثيل الدين، والمساس به وإعادة تنظيم الصورة خاصة أصبح مجرَّمًا في العقل الجمعي ابتداءً… فكيف إذا جاء في أجواء التصريحات والضغوط الدولية حيث تضيع الصورة بين عدد من الاعتبارات:

الحاجة الماسة في هذا العصر لتغيير المقاربة الاجتهادية التاريخية لصالح مقاربة أكثر جدوى وفاعلية في بعث روح التديّن وقِيَمه العُليا، وجعل التدين الظاهر واعيًا بذاته وبالمعنى. والحاجة الماسة للدولة المعاصرة بإكراهاتها لبناء جسر ثقة بينها وبين أفراد المجتمع؛ بحيث يرى الفرد العادي الدولة كما هي لا كما ترسمها اليوتوبيا الحالمة. وأخيرًا: مواجهة الضغوط العالمية من خلال إعادة عرض الإسلام كأكبر ملهم للقيم الكبرى؛ مثل رؤية العالم، ورؤية الكرامة الوجودية للإنسان، والبر والقسط بأوضح معانيه، والاتساق مع العقل والمنطق القويم، وتطبيقات الرحمة بالوجود كمعيار لإنسانية الإنسان…

التجارب العملية ومآلاتها

بينما تُعَد المناهج المدرسية حلقة من حلقات معضلة الإصلاح الديني، ولكنها ليست الحلقة الوحيدة، فهناك الوعي المجتمعي والأسرة، وهناك المسجد والحلقة، وهناك شبكة التواصل الاجتماعي، وهناك القدوات، وهناك المفارقات بين المثل والتطبيقات؛ أي ما هو حي وعملي من سلوكيات وما يقال عن الذات، ففي كل نقاش تبرز محاسن الإسلام عبر استدعاء نصوص، ولكن مع معايشة الواقع يظهر الفارق البعيد بين تلك المقررات وبين الواقع الحي، وبالتالي يعيش الإنسان حالة فصام؛ فما يقوله في جانب، وما يمارسه في جانب آخر.

ولو تجنبنا المنهج الاستنباطي كمحك، باعتباره كلامًا عما ينبغي أن يكون، وعُدْنَا للواقع الاستقرائي التجريبي، سنجد أنفسنا أمام تجارب ثرية لتدريس الدين، أو بناء أنماط تديّن اجتماعي، ونحتاج أن نعايرها بمعيار أثرها في تقدم المجتمعات أو تخلفها. وما سأقوله من ملحوظات هو وحي الخاطر في ضوء غياب الدراسات الاجتماعية الموسّعة وللنظر إلى المشهد بنوع من التسلسل:

مصر ما قبل حملة نابليون بونابرت، أي مدة وجود النظام العتيق، أي الكتاتيب وأروقة الأزهر الشريف، وقِس على ذلك سائر بلاد المسلمين على تفاوت، سنجد نشاطًا دينيًّا واسعًا. ونسأل: لماذا لم تنتج عنه مجتمعات قوية قادرة على الدفاع عن نفسها على الأقل في تلك اللحظة؟ ولماذا تخلفت علميًّا ومعرفيًّا واجتماعيًّا عن الغزاة مما حوَّلَها لموضوع للغزو؟ وما الذي عاقَ النموَّ المزدوجَ للعلوم الشرعية والعلوم التطبيقية في أمة كتابها الأساس جل سوره تحمل بصمة الآيات الكونية من أسمائها؟ مع إدخال التعليم الأجنبي والمدارس بشكله الحديث، وقيام نظام ذي رأسين؛ أحدهما حداثي مشابه للغرب، والآخر أزهري تقليدي. ما الذي عاقَ فاعليةَ المدارس الحديثة من أن تنشئ علاقة سوية بالعلم والبحث وتنتشل المجتمعات من فقر العلوم التطبيقية إلى البحث والابتكار؟ وكيف تحوّلت المدارس الحديثة ذاتها إلى الحفظ والتلقين وعجزت عن إنتاج تحوّل قيمي إيجابي ينعكس على نظم الحياة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والعمل والصحة والشوارع والمرافق والنظافة العامة؟

موريتانيا نموذج آخر لمجتمع شديد التعلّق بحفظ المتون، وطرق التدريس القديمة منتشرة، والإسلام بسردياته القديمة حي ومحفوظ، ولكن أحوال المجتمع من ناحية القِيَم والعمران لا تكاد تفترق عن سائر المجتمعات ضعيفة النمو المدني وإشكاليات العالم الثالث.

ماذا لو تم تبني قالب كامل تراثي ذي توجه سلفي؛ يتم حفظ العقائد، والتحذير من الشرك، مع مناهج دينية كثيفة في المدارس، ومنع الفنون والمسرح والسينما والخمور، وفرض نمط الملابس، ونشر دور تحفيظ القرآن، وفرض الانضباط على الشارع بقوة القانون، بل تسجيل أسماء الحاضرين لصلاة الفجر في بعض القرى لمعرفة من يلتزم الصلاة ومن يهجرها، وتوجيه كل الإعلام لخدمة الرسالة الدينية، وإعطاء التيار الديني كل شروط تحقيق حلمه في ضبط المجتمع، واستمر الحال كذلك لعقود طويلة، فكيف حال المجتمع بعد رفع القيود؟ وهل تحقق الموعود؟

ماذا لو تم تبني قالب أكثر حداثة من التدين، كما هو في نموذج السودان وتطبيقه في المجتمع بشكل صارم، فما شكل المجتمع الذي ينتج عنه؟ وما الأثر الذي يبقى منه عندما تزول آلية القهر والقسر؟ ماذا لو تم تبني نظام مثل الجمهورية الإسلامية في إيران؛ بمزج فكرة الجمهورية بفكرة الإسلامية، وفرض نمط تديّن واسع على الحياة الاجتماعية، فهل النتائج ستكون أفضل؟ ماذا لو تمكنت مجموعة مسلحة من الأرض، وفرضت نموذجها المتخيل عن الإسلام بالعنف والقسر، واستعادت أسواق النخاسة والسبي والجزية، وفرضتها على المجتمعات، فماذا ستكون النتيجة (كما هو حال داعش)؟

طالبان اليوم تقدم نموذج الالتزام الفقهي المذهبي بمرجعية مدوناته الحنفية القديمة حرفيًّا، فهل أحوال المجتمع أفضل؟ وهناك التجربة الماليزية التي ترى البُعد القيمي كمسطرة وليس الفقه التفصيلي، فما هو المردود على التطور الاجتماعي؟ وهناك تركيا في العقدين القريبين، حيث العلمانية هي الطابع العام، ومحاولة بناء شبكة دينية على الأسس القديمة، وإلى أين ستؤول المسألة ببناء حصان له رأسان يشدان في اتجاهين مختلفين؟ وهناك نموذج بناء تعايش ثلاثي بين الأعراف والتقاليد وفقه القرون الوسطى، وشكل الدولة الحديثة، كما هو في معظم دول الخليج، مع الاحتفاظ بمساحة مناورة كبيرة فيه للدولة الحديثة بعيدًا من التجاذبات.

التجارب العملية تضعنا أمام اختبار قاسٍ، وأسئلة حرجة على المستوى العملي، والمستوى النظري، تتعلق:

بطبيعة الدين والتديّن المنقول من القرون الوسطى، والتصورات التي يحملها عن العالم. وبطبيعة النظرة لذلك النموذج بأنه السقف الأعلى للفهم الإسلامي، والحكم المعياري للدين. وبدرجة الاعتراف بقصور ذلك النموذج سواء قبل الاستعمار في سباق التقدم مع الآخر، أو بعد الاستعمار في محاولات الوصل والقطع معه. وبدرجة انتشار ذلك التصور حتى بين المكلفين بتجديد المناهج المدرسية والإدارات التعليمية والمدرسين، ناهيك عن الأهالي ومتخذي القرار. وبدرجة الانفتاح على مقاربة مختلفة تعيد ترتيب الفضاء الديني ليحقق غايات التدين العليا، ويسهم في بناء المجتمعات في هذا العصر بدل حلم العودة بالمجتمعات للعصور الماضية.

إذن، السؤال هو حول رغبة متخذ القرار في مقاربة جديدة لا تعيد إنتاج الماضي، ولكن تعانق المستقبل، أو في المقاربة التقليدية السائدة، في المقاربة التحسينية، واستبقاء الإشكاليات ذاتها لأجيال قادمة.

دور المناهج المدرسية التعليمية

المناهج المدرسية هي حلقة من حلقات صناعة مشكلة الجمود والحيرة، وفي قطاع معين التطرف، ولكنها ليست المشكلة. فواضع المناهج التعليمية الدينية هو خريج كلية شرعية، والكلية الشرعية هي جزء من مجتمع وتمثيل له، والمجتمع والكلّية أثر من آثار الفهم التاريخي المتوارث الذي يفكر بالمنهج ولا يتفكر في صوابية المنهج تأسيسًا. وكل ذلك مرتبط بوعي عام تشكَّل في ضوء الخطاب الديني الكُلّي. وبالتالي نحن أمام شبكة متداخلة، وإحدى حلقاتها هي المدرسة، ولكن نافسها المسجد والأسرة والإعلام العام والجماعات الدينية والخطباء المؤثرون فتخلق مناخ طبيعي مقاوم للتغيير.

قلنا سابقًا: إنه لا يمكن العبور لعصر جديد من غير معالجة جذرية تمتد لتطال كل الأبنية، وتغوص في بنية الوعي لتعيد تشكيله، فمحاولات الإصلاح الترقيعي تجاوزت القرن ونيفًا من غير أي ثمار واضحة سوى استمرار التدهور والحيرة. فما زالت قضايا الدين تلعب دورًا خطيرًا في بناء الحصون والقلاع بين أطراف المجتمع الواحد، ناهيك عن المجتمعات الأخرى، وما زالت مجتمعاتنا عالقة بين القديم والحديث، مع عجز عن إنتاج أي منهما؛ فالمجتمع القديم انتهت شروط صلاحيته، والمجتمع الجديد يحتاج لشروط الالتحاق به.

الإشكالات العملية في إصلاح التعليم الديني

مما سبق نستطيع أن نقول: لا إصلاح فعال للمناهج المدرسية الدينية إلا بمقاربة فلسفية كبرى تشمل الانتقال بالمنهج الديني من الاستنباط إلى الاستقراء، وإحكام العلاقات بين النصوص المتفرقة وبين مقاصد الدين، وبين النص وواقع علاقته بلحظة التنزيل وبين تطبيقاته في عصور مختلفة عن بيئة التنزيل، مكانًا وزمانًا ومعطياتٍ، ومن دون ربط الفهم بالمنطق القويم، وإحكام الفهم بالاتساق مع القيم الكبرى للدين والإنسان.

مهمة مثل هذه كل أدواتها متوافرة، ولكن تحتاج إلى إرادة سياسية لإقامة التصورات على أسس القرآن والسنة في مُحْكَمَاتِهِما، وهو شرط ضروري للاستئناف الحضاري. وفي غياب إحكام التصورات للإسلام كنظام مترابط يبقى الارتباك هو سيّد الموقف. لكن إذا نظرنا للجانب العملي بواقعية؛ فمشروع الإصلاح الجذري يصعب على كثيرين تخيله، بل مقاربته، وتبقى المعالجات الجزئية هي السائدة، وهي مسار يحتاج من يقاربه بعدة جاهزة من التصورات والمفاهيم والبدائل، والاستعداد لمواجهة عقبات البيروقراطية، ولمواجهة اختلال الفهم عند الخبراء التربويين أنفسهم، ولمواجهة موجات الشك والهجوم من القطاع المتديّن في المجتمع، والمتوجس من التغيير.

وبشكل مختصر يحتاج المعالج للأمور التالية:

– تصور لشكل البنية الحالية التي تُقَدَّم بها العلوم الشرعية للطلاب.

– امتلاك فلسفة ورؤية جديدة لبناء تصور ناظم لمجموع المعارف الشرعية المقدَّمة.

– عدة كافية من المفاهيم والتصورات الجاهزة لمقاربة التعديلات.

– معرفة ببيروقراطية وإجراءات وزارات التعليم.

– حجم الظهير السياسي الداعم للتغيير.

– إجراءات متابعة لمنع الانتكاس والعودة للقديم.

– امتلاك تصور لمعالجة الأطر التدريسيّة الناقلة للمعلومة بشكلها الجديد.

الجوانب المحتملة للخلل في المناهج:

– خط تشخيص مشكل العالم الإسلامي باعتباره خاضعًا لمؤامرة المستعمر من دون رسم صورة للمخرج قابلة للتفعيل.

– خط الحديث عن اضطهاد الأقليات المسلمة ليس باعتباره خطًّا حقوقيًّا ينطبق على كل المضطهدين، ولكن باعتباره فقط يخص المسلمين.

– خط الحديث عن دولة الخلافة وتجاهل الدولة المعاصرة باعتبار الأول شرعي والثاني مؤقت ومضاد للأول.

– الحديث عن الغزو ليس باعتباره ظرفًا تاريخيًّا، إنما باعتبار الإسلام دين حرب مفتوحة والتوقف هو نتاج العجز.

– طرح العقيدة باعتبارها مسطرة لفرز من معنا ومن علينا، حتى من المسلمين، وليس باعتبارها أداة اتصال بالله وتسامي.

– تهميش المرأة أو رسمها في مرتبة أدنى من الرجل.

– الحديث عن الجزية والرق والعنصرية وأحكام أهل الذمة دون مراعاة اختلاف العصور.

– اختيار آيات وأحاديث وتفسيرها في اتجاهات تنافي السببية، وتنافي حضور وفاعلية إرادة الإنسان، أو تصطدم بالعلم والواقع الحسي.

هذه أوجه محتملة لاختلالات عرض الإسلام على الأجيال، وهي مجال يتوجه له الإصلاح الجزئي غالبًا؛ لأنه أسهل من الاشتباك مع أزمة المنهج التي أشرنا لها سابقًا.

إستراتيجية الإصلاح

عائشة بنت محمد القاسمي

نائب مدير منطقة الشارقة للشؤون التعليمية

عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى للأسرة

مما لا شك فيه أن الدين هو نظام حياة، وهو ما يعني أنه موجود في تفاصيل حياة المسلمين كافة، وعلينا أن نتعامل معه على هذا الأساس. وفي الإمارات هناك ضوابط أساسية لا يمكن تجاوزها من المجتمع؛ لكوننا مجتمعًا إسلاميًّا قادرًا على الحوار مع مختلف الديانات، ما يوضح وجود أكثر من 250 جنسية على أرضنا، كل منها يمارس شعائره باحترام ويمنح ثقافتَه أبناءَه بحسب ما يتفق مع تعاليم دينه. من هنا نجد أن كل قومية لها مدارسها ومعاهدها، ولكن يبقى الاحترام بعدم تجاوز الواحد للآخر أو فرض ثقافته عليه.

الحوار بين الإصلاح الديني والتعليمي طرح على طاولة النقاش مرارًا وتكرارًا، لكن لم يصل أحد، لا من علماء الدين ولا علماء العلم الحديث، إلى إيجاد رأي واحد يتفق عليه الجميع. ويحضرني هنا قول المفكر المسلم وحيد الدين خان: «إن ما جاء في القرآن داخلًا في النظر العلمي يصبح للمؤمن براهين يقينية، وبهذا يصبح العلم كله «علم كلام قرآني». ما نحتاجه اليوم هو الفكر الإسلامي الإيجابي والابتعاد من الأفكار المتطرفة التي لا تمثلنا أبدًا.

مهمة الإصلاح

هناك كثير من المؤسسات تأخذ على عاتقها مهمة الإصلاح، فهي تعمل على الصعيد الديني ليس على الإصلاح فقط، بل على خلق جيل واع ملمّ بمسؤولياته كافة تجاه دينه وعالمه الحديث، بعيدًا من محاولات الهدم التي يحاول الآخرون أن يغيروا كثيرًا من ملامحها، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض المحطات التلفزيونية، وهي بمنزلة عوامل هدم تحتوي على كثير من البرامج المسيئة للجيل الجديد، في محاولة لتغريبهم عن دينهم ووطنهم ولغتهم. ومن هذه المؤسسات التي تقوم بهذا الدور الإصلاحي مؤسسة القرآن الكريم المنتشرة فروعها في المساجد كافة، وبخاصة في إمارة الشارقة التي تمثل العاصمة الإسلامية، حيث تقوم بتقديم الدروس وتحفظ القرآن والأحاديث الصحيحة مجانًا، إضافة إلى الجوائز العالمية والمحلية لحفظة القرآن وغير ذلك. فالدين الإسلامي موجود في المناهج والمراحل الدراسية كافة، وهو مادة أساسية فيها.

في دولة الإمارات توجد جهات معنية بالشؤون الدينية وإصلاحها، كالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي تعمل على مراقبة مواد التربية الإسلامية في المدارس، وتطوير آلية الخطاب الديني بها، وذلك من خلال أربعة محاور هي: إعداد كوادر متخصصة في الفقه والفتوى والفكر المستنير، وتطوير الفتوى بالنظر والتدقيق الجماعي، وتطوير الخطب والدروس في المساجد بالتبسيط والاعتدال، وتطوير الخطاب الديني في وسائل الإعلام بمتحدثين متخصصين لحماية النشء من الأفكار المتطرفة. وضمان عدم احتواء النصوص والموضوعات والمحاور المختارة في مناهج الدراسة على أية أفكار متشدّدة، بهدف حماية المجتمع من الأفكار الهدامة، والتركيز على الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتحقيق الأمنيْنِ الفكريّ والاجتماعيّ.

رؤية استباقية

قد استطاعت دولة الإمارات أن تخطو خطوات كبيرة على طريق الإصلاح التعليمي، بعض هذه الخطوات كان آنيًّا ومدروسًا بشكل تام؛ لذا حقق النتائج المرجوة منه، ألا وهي وجود بنية تحتية ذكية، ورؤية استباقية لتطوير منظومة التعليم. والسنوات المقبلة ستشهد كثيرًا من التغييرات والتحديثات في هذا الجانب. على سبيل المثال تطبيق الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن الإلكتروني والميتافيرس والسحابة الحاسوبية والطباعة ثلاثية الأبعاد.

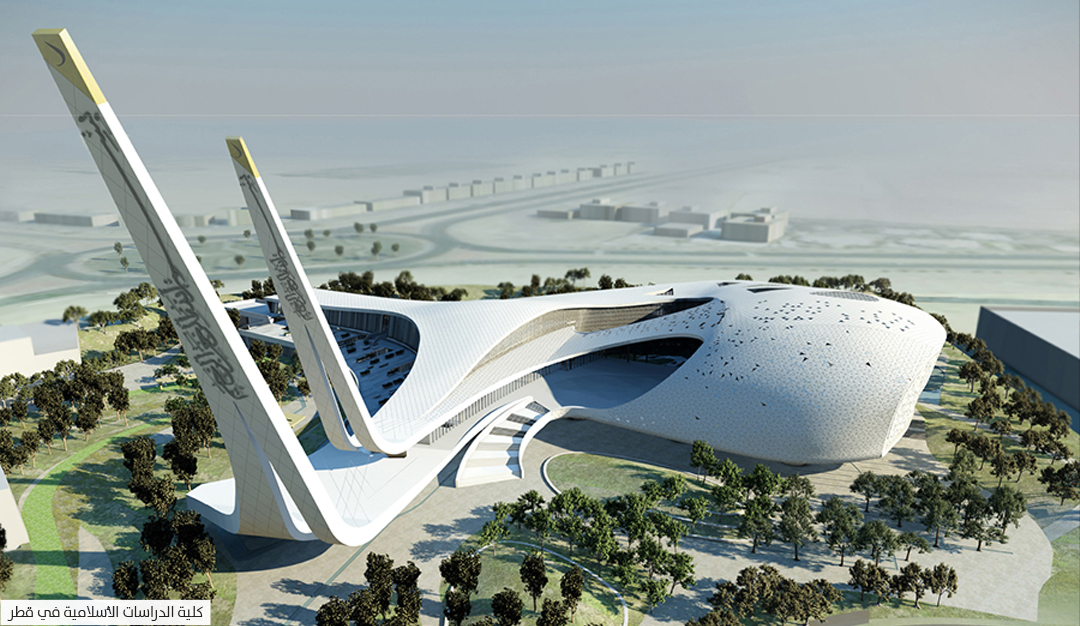

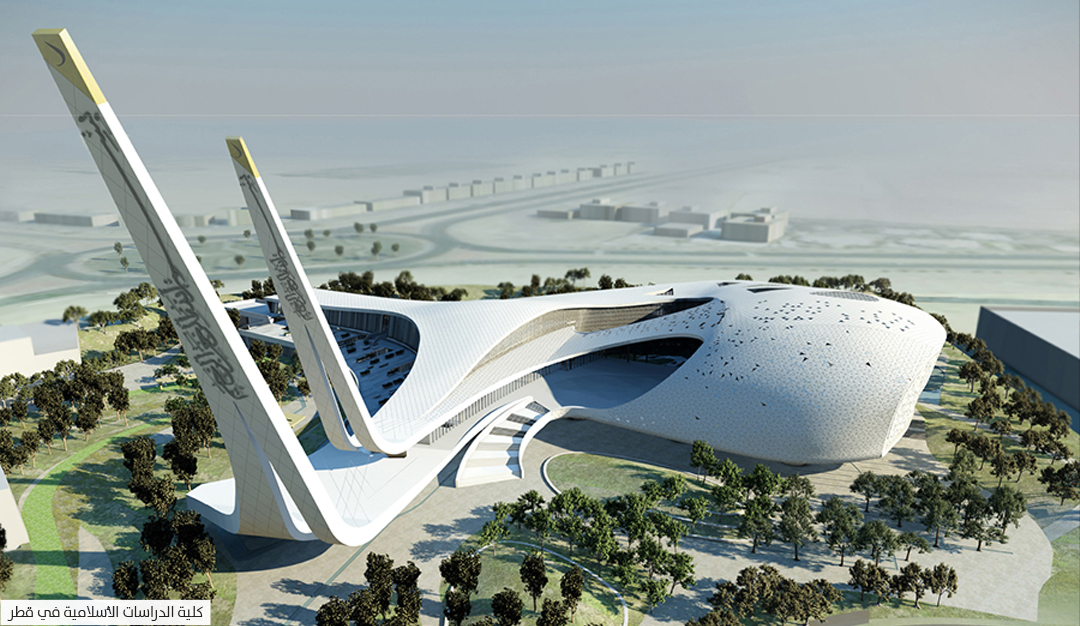

فالعملية التعليمية في الإمارات تلقى كثيرًا من الاهتمام والمتابعة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، وقد استمر هذا الاهتمام إلى يومنا هذا؛ لذا شهدت الدولة بناء المدن الجامعية ومدن المعرفة في أكثر من إمارة، كما استقطبت كبرى المؤسسات التعليمية في العالم، حيث فتحت فروعًا لها في الإمارات، أما على المسار الديني، فالإمارات هي دولة التسامح، وعلى أرضها عقدت المناسبات والمؤتمرات التي تبحث في حوار الأديان، وكانت مثالًا عالميًّا في تقديم المساعدات والمعونات على أرجاء الكرة الأرضية كافة وعدم التفرقة بين الألوان البشرية؛ لأنها تضع نصب أعينها الجانب الإنساني بكل تجلياته. وهي حريصة أشد الحرص على الالتزام بالدين الإسلامي، ويعد مجمع القرآن الكريم في الشارقة منارة أمام جيل الشباب الراغبين في التخصص في الحضارات الإسلامية والدين الإسلامي، وذلك لتكوين الصورة الحقيقية للإسلام، والتأكيد أنه دين التسامح والمغفرة والرحمة، ونشر هذه الصورة في العالم.

قرار سياسي

يمكن القول: إن تطوير العملية التعليمية في الخليج ككل تحتاج إلى قرار سياسي، بحيث توضع إستراتيجية موحدة لدول الخليج، وتُحَدَّد الأهداف بوضوح، ويُرَكَّز من خلالها على مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية. وأن تخدم نتاجات التعليم حاجة الدول وفقًا للإستراتيجية الموضوعة. ولا بد من التركيز على حاجة سوق العمل ورعاية الموهوبين، وغرس القيم والهوية الخليجية، والتعريف بالمخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغرس قيمة الاستهلاك النافع، والمحافظة على المكتسبات والثروات، والتركيز على التدريب والتطبيق العملي للمعارف، وتأهيل المعلمين وتمكينهم من تطبيق المناهج التي تخدم الأهداف الإستراتيجية، ومراعاة الجنسيات الأخرى واحتياجاتهم، وتبادل الخبرات واللقاءات المشتركة وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة…

التعليم وتطوير المواد الدينية

شيخة سيف الشامسي – المدير السابق لمنظمة المرأة في جامعة الدول العربية

حين نتطرق لتطور التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية القرن التاسع عشر نجد أنه كان يقتصر على تعليم علوم الدين الإسلامي، ومع تطور المجتمع تم إدخال أسس الحساب واللغة العربية لتلبية متطلبات المجتمع حينذاك، وكان أغلب المعلمين من الدول العربية الأخرى، وبعض أبناء المنطقة الذين درسوا في المملكة العربية السعودية.

ومع نهاية الخمسينيات تولت الكويت مهمة تمويل وإدارة الخدمات التعليمية والصحية في أغلب الإمارات، وتم تطبيق المناهج وأساليب التقويم الكويتية، وشاركت جمهورية مصر العربية بتقديم الخدمات التعليمية لبعض المواد من منهج ومعلم، وبالذات التربية الموسيقية والفنية، وتم اعتماد المناهج الدراسية الأردنية في أبوظبي مع بداية التعليم النظامي بها في بداية الستينيات.

ومع بداية تكوين الدولة في بداية السبعينيات وإنشاء وزارة للتربية بدولة الإمارات العربية المتحدة تم إعداد مناهج وطنية، واعتماد مسار للتعليم الديني في المرحلة الثانوية، إلا أنه تم إلغاء هذا المسار مع نهاية التسعينيات للتناقص الشديد في إعداد الملتحقين به من المواطنين، وتم إنشاء معاهد دينية في بعض الإمارات، غير أن أعداد المنتسبين لها لم يمثلوا نسبة مذكورة بالمقارنة بطلبة التعليم العام. وبدأ التعليم الجامعي في الدولة مع إنشاء جامعة الإمارات في منتصف السبعينيات، وكان فيها كلية للشريعة والقانون ركزت على العلوم الدينية.

تغير في المسار

ولعل ما أحدث تغيرًا في مسار التعليم بدولة الإمارات هو ما حدث في الثمانينيات، عندما أسندت الدولة مسؤولية وزارة التربية والتعليم، بما فيها التعليم العام والعالي، إلى أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، فأحدث هذا الأمر تغييرًا كبيرًا في المؤسسات التعليمية، فتم استقطاب أساتذة المدارس والجامعات تبعًا لولائهم الفكري، مع عدم الاهتمام الكافي بالكفاءة العلمية. اهتم هؤلاء الأساتذة بالتركيز على الترهيب لتعزيز التوجهات الإسلامية، مما نتج عنه تغيير في الفكر العام لدى المجتمع، وبرز التشدد في الممارسات الدينية، وتم إلغاء حصص التربية الموسيقية، ورفع الوزن النسبي لمادة التربية الإسلامية على حساب المواد الأخرى، وإدخالها في بقية المواد كمنهج خفي، وبشكل غير مدروس تربويًّا، مما أثر في سلامة تناول هذه المواد. وعمدت هذه المناهج الدراسية إلى تضخيم بعض الأفكار الدخيلة على المجتمع، ورفض الآخر، والتركيز على المظهر الخارجي للمرأة كدليل على إسلامها، وتم التركيز على عزلها وتحجيم دورها.

مع بداية التسعينيات اتخذت الدولة مسارًا مغايرًا، وهو الحد من هيمنة الإخوان المسلمين على المؤسسات التربوية. وسعت لإصلاح التعليم لبروز مشكلة البطالة لخريجي الجامعات، نظرًا لعدم ملاءمة مهاراتهم لمتطلبات سوق العمل. وتم تنظيم مؤتمر لتقييم المناهج، ومنها منهج التربية الإسلامية من قبل متخصصين تربويين من الوطن العربي، وأوضحت التقارير ضرورة التركيز على تعزيز التقوى في نفوس الطلبة والتركيز على السلوكيات بدل التركيز على الحفظ، والاهتمام بالتوازن بين الظاهر والباطن من حياة المسلم ونشاطه العملي، وتم إعداد مناهج تتوافق مع التوجهات الجديدة للدولة.

الوزن النسبي للمواد

وفي عام 2007م تم اعتماد إستراتيجية التمكين من قبل نائب رئيس الدولة، وأشارت الإستراتيجية إلى ضرورة تطوير التعليم كي يواكب ما وصلت إليه الدولة من تقدم في مجالات مختلفة، وأن التعليم بمستواه المتدني أصبح يمثل تحديًا للطالب الذي بات يحتاج إلى إعادة تأهيل قبل دخوله الجامعة أو سوق العمل. وفي إطار التوجه لإعداد مخرجات تعليمية تخدم القطاع الصناعي، فقد تمت زيادة الوزن النسبي للمواد العلمية على حساب المواد النظرية المرتبطة بتفكير الفرد، مثل اللغات والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. وفي ظل توجه الدولة لاعتماد المستوى في اللغة الإنجليزية، شرطًا من شروط القبول في المرحلة الجامعية، عمد كثير من المواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، سواء التي تتبع المنهج الأميركي أو البريطاني، وتقلصت أعداد المواطنين المسجلين في التعليم الحكومي.

ومن الأمور التي يثار الجدل حولها عند الحديث عن إصلاح التعليم هو أساليب تدريس المواد المرتبطة بالتعليم الديني؛ إذ يري بعضٌ أن النهج التقليدي الذي يتم به تناول هذا التعليم هو الأسلم، ويعتبرون تغييره هو تنفيذ لمطامح الغرب في تقليص دور القيم الإسلامية في المجتمع. بينما يرى آخرون أن التعليم الديني بحاجة ماسة للإصلاح، وأن تطويره يضمن بقاء الدولة. ولضمان تحقيق الإصلاح الديني فلا بد من تطوير المنظومة التعليمية بأكملها من مناهج وأساليب تدريس وإدارة مدرسية وبيئة تعليمية، وعدم الاقتصار على بعض الجوانب دون غيرها، أو علوم دون أخرى. ولا يقتصر تطوير التعليم على المؤسسة التربوية، بل إن للأسرة والمجتمع الدور الأكبر في إحداث هذا الإصلاح عن طريق حث الأبناء على طلب العلم، وتأديبهم بأخلاق أهل العلم.

وتجدر الإشارة إلى أن المتشددين يشيرون إلى أن التغيير في مناهج التربية الإسلامية هدفه حذف مفاهيم آيات الجهاد، ولا شك أن التركيز على هذا المفهوم يشتت توازن الطالب. وغني عن الذكر أن سيد قطب ركز في بداية كتاباته على آيات الجهاد، هذا النهج الذي استمر في تدريس مواد التربية الإسلامية. ومع أهمية إدراج هذه الآيات إلا أنها ليست هي المحور الرئيس في القران الكريم. ولتطوير مادة التربية الإسلامية يجدر بنا تطوير أساليب إعداد المناهج بها، لكي يكون المنهج مشوقًا جاذبًا للطالب، يتيح له فرصة التعبير عن آرائه، وتدريب المعلم على أحدث أساليب التدريس.

المسافة بين أزمة التعليم وإصلاحه

عزيزة الطائي – أكاديمية وكاتبة عمانية

أصبح إصلاح المؤسسات التعليمية في مقدمة أولويات السياسات التربوية، وفلسفتها في الجزء الأخير من القرن الحادي والعشرين، وبخاصة -إذا أدركنا- أننا أمام متغيرات عصرية متفرعة وعميقة تواجه المجتمع الإنساني كافة، على الصعيدين العلمي والمعرفي. وباتت المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح تربوي شامل، يفتح نافذة تعليمية تواكب المعرفة الجديدة، بكل ما تحمله من تقنيات تعين التربويين والمتعلمين على السواء كي يسيروا بتوازن مع متطلبات الحياة التقنية الحديثة، والنهوض بالمجتمعات الإنسانية، ومواكبة ما يحدث في العالم الآخر من تقنية، وتوجهات تتماس مع ما يحدث من حراك قوامه التشابك الفكري والتطور التعليمي.

ونؤكد أهمية نجاح الخطط والتجارب التي لا بد من تحقيقها حتى نأخذ بتطوير التعليم الديني في منظومة ثلاثية متمثلة في (طبيعة المتعلمين، ووعي المعلمين، ومرونة المنهاج) لهذه الفئات الثلاثة (فكريًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا) غير غافلين أهمية الاحتفاظ بخصوصية ثقافة مجتمعاتنا العربية، وما يتطلبه الدين الإسلامي من التزام ومرونة ووعي تمكن المتعلم وتسير به للتوفيق بين خصائص الدين الذي يحث على التعلم والتعليم مستمدًّا ذلك كله من أركانه وأسسه، وبين مستجدات العلم الحديث وتطوره؛ ولعل تعزيز هذه الخاصية في ذات الإنسان تسهل العديد من المزايا التي تمكنه في أثناء تعليمه وتعلمه كل جديد يطرأ على المجتمع، ليواكب العالم باقتدار وموضوعية ومراس أمام ذلك التحديث الذي غزا المجتمع.

حذر وتوازن

ولعل الحديث عن هذه القضية شائك جدًّا أمام الرؤى الدينية، وما كشفت عنه الصراعات والحروب من طوائف وأحزاب وإثنيات تختلف وتتشابك بين القبول والرفض، الحلال والحرام، الشك واليقين، المجاراة والتمرد؛ علاوة على تلك الأفكار الحديثة، أو الدخيلة التي تتوافد وتتوارد وتتزاحم وتتداخل على مجتمعنا العربي يومًا بعد آخر بسرعة فائقة، على الأصعدة العلمية والثقافية والتعليمية كافة؛ لذلك بات لزامًا علينا النظر إليها بحذر وتوازن، والعمل بكافة الإجراءات، وتفعيل الأهداف، وتفعيل النتائج المترتبة على ذلك كله، وتشخيصها في سبيل إصلاح التعليم دون المساس بقضايا الدين وثوابته المتعارف عليها.

إننا -بلا شك – أمام معضلات ثقافية، وتحديات تربوية، وإشكالات تعليمية تجعلنا نشعر بقلق أمام جيل يتنامى ويتجدد، ومناهج تعليمية تنشد التطوير والانفتاح لأجل إصلاح المنظومة التعليمية التي صارت تستقي فلسفتها من مناهج الآخر وتجاربه البحثية حتى تكون في مصاف الدول التي تسعى إلى التطوير والتحديث، والتخطيط لمناهج لا تحيد عن مسايرة الآخر؛ ناهيك عما تقدمه سبل المعرفة المتنوعة من مصادر انفتاح أصبحت يسيرة، وفي متناول الصغير قبل الكبير من خلال الشبكة العنكبوتية التي أصبح سوقها المعرفي والعلمي والتقني رائجًا، وفي متناول الجميع بكل ما تحمله من إيجابيات وسلبيات.

نوعية التعليم

لقد كثرت الأحاديث عن أزمة التعليم والحلول الطامحة للرقي به؛ وكتب كثيرون معلقات ومؤلفات عن الوضع البائس والمتذبذب للتعليم في الوطن العربي قاطبة. ويكاد لا يختلف اثنان أن كلَّ نكباتنا التي نراها اليوم في المجالات كافة سببها الأول والمباشر هو نوعية التعليم، وأساليبه المتبعة؛ وعدم تنفيذ مراميه بالأسلوب الفاعل. ومع أننا جميعًا لدينا القناعة التامة بالمشكلة التعليمية، وضرورة إصلاحها.

والحقيقة التي لا غياب عنها أن كثيرًا من طلبة المدارس هم ضحايا النظام التعليمي الذي يكلف الدولة مبالغ هائلة، ثم يكلفها مبالغ أكثر من أجل رعايتهم كباحثين عن عمل، أو منفيين تعليميًّا بعد التخرج، حتى باتت بلداننا بسببه في أزمة حقيقية، ممثلة في تلك الفجوة العميقة بين إصلاح نظام التعليم وتطوير التعليم الديني من جهة، وبين برامج التعليم ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى؛ فتغدو هذه الفجوة أكبر قضية يواجهها إصلاح التعليم. فلا بد من تشخيص مواطن الخلل أولًا، وتحديد أسباب تعثر المشروعات التي تهدف إلى إصلاح التعليم وتطويره ثانيًا، وإيضاح أسباب وقوف الجهات المسؤولة عن التعليم مكتوفة الأيدي في مواجهة الخلل ثالثًا، وعجزها عن إطلاق نظام تعليمي متطور قادر على إحداث النهضة المنشودة في مناحي الحياة المختلفة رابعًا.

فكلنا نشاهد ونلامس الخلل، لكننا لا نستطيع أن نحدد علاج طبيعة المشكلة ومكمنها؛ لذا لم نخرج بالوصفة الأكيدة لمعالجة الداء وتقويم الخلل؛ والحلول لن تتأتى إلا بتشخيص الداء بناءً على دراسة علمية واقعية مبنية على أسس واعية لنحدد الأهداف، ونتبين العوائق، ونفهم طبيعة البيئة، وثقافة المجتمع، ونخرج بمؤشرات دقيقة ذات استنتاجات شاخصة بما يتلاءم مع رؤى العصر دون الحياد عن المرتكزات الأخلاقية التي يعززها الدين؛ لنتمكن من إعداد مواطن يحترم ذاته، ويقدر الآخرين، وينتمي لأرضه، ويحترم كل من يخالفه معرفيًّا وفكريًّا وعلميًّا وجنسًا. بهذا سنتمكن من الارتقاء بجيل قادر على مواكبة الحداثة دون الإخلال بأصالته. فالدعوة اليوم ليست إصلاح التعليم فحسب، بل إلى تعجيل الإصلاح وجعله على رأس الأولويات الإنسانية.

بيان رؤية

ما ذكرته -سلفًا- يكاد يكون متفقًا عليه اليوم، فالتعليم العربي في أزمة؛ وفي اعتقادي أن النظام التعليمي لدينا يحتاج أول ما يحتاج لما يسمى ببيان الرؤية، التي أرى أنَّها ينبغي أن تقارب، استهداف المؤسسات التعليمية في مجتمعنا لتمكين جيل بعد آخر من أبناء مجتمع المستقبل يتحلون بقيم أصيلة، ورؤية العصر، وبمؤهلات معرفية تجعلهم قادرين على المساهمة الفاعلة والخلَّاقة والإيجابية في إحراز التقدم والسلام الاجتماعي، وجودة نوعية الحياة على كافة المستويات من خلال تعزيز المعرفة بالتقنية والارتقاء بقيم المجتمع الإنساني.

ولعل أهم قيم العصر التي ينبغي للمؤسسات التعليمية غرسها في عقول وضمائر هذا الجيل المنشود هي: حب التعددية بشتى مظاهرها المادية والفكرية والعرقية والدينية والسياسية والثقافية بصفتها من أهم وأجمل حقائق الحياة، واحترام الذات والآخر، وتقدير نتائج المثاقفة بيننا وثقافة شعوب العالم، وأهمها الغيرية والسماحة الثقافية والدينية وترسيخ الإيمان بعالمية وإنسانية العلم والمعرفة؛ واستئصال كل بذور التعصب، واحترام حقوق الإنسان والأقليات، وإعلاء مكانة المرأة كنصف البشرية عددًا، وتقدير التقدم التقني، وغرس الاحترام العميق للعلم، وتأسيس ثقافة الوجود المشترك بين كل البشر، وحب الفنون بسائر صورها وأشكالها كثقافة لها قيمة لتطور الشعوب وتعزيز موروثها، وتقديس الحياة الإنسانية وثقافتها، واحترام العمل الجاد مهما كان نوعه.

أسس حديثة

ولقد سعت سلطنة عُمان إلى تطوير التعليم العام والخاص أسوة بمثيلاتها من دول الجوار، وبدأت بعملية إصلاح كبيرة في منظومتها التعليمية، عندما وضعت أسسًا حديثة في نظامها التعليمي، وتبنت مشروعات تتواءم والنظرة المستقبلية لما سيؤول إليه تعليم المستقبل، كما سعت إلى تحديث المناهج والتركيز على المهارات اللغوية في اللغتين (العربية والإنجليزية)، وأولت الإجراءات المنهجية المبرمجة اهتمامًا كبيرًا بحيث أصبحت المناهج الدراسية تتضمن تقنيات حديثة تدعم نماء شخصية المتعلم، وتعزز من قدراته ومهاراته، وتصقل اتجاهاته وميوله مستفيدة من النظريات الحديثة في التعليم أو التعلم، مركزة على التعلم الذاتي، وحل المشكلات، والتفكير الناقد، والحوار البناء، والعصف الذهني؛ وغيرها من أساليب تدريسية تصقل شخصية المتعلم، وتأخذ بيده إلى عوالم يحبها.

حتمية التطوير لتلافي الأخطاء

ناصر الحسني – أكاديمي عماني

عانت الأمة العربية والإسلامية في العصر الحديث ظاهرةً خطيرةً جدًّا أدت إلى انقسام الآراء حولها بين مؤيد ومعارض، ألا وهي ظاهرة وجود تنظيمات يراها بعضٌ استبدادية ظالمة بالية، بل إرهابية تعود إلى العصور الوسطى مثل «القاعدة» و«داعش» وغيرها، بينما يراها بعضٌ صناعة غربية بامتياز؛ ومن يستقرئ التاريخ يجد أن مثل هذه الصناعات كانت موجودة ومصنوعة حتى ما قبل ظهور الإسلام، تتمثل في مملكة الحيرة التي صنعها الفرس لحماية مصالحهم من الهجمات التي يشنها بين الفينة والأخرى العرب في البادية؛ والمملكة الغسانية التي صنعها الروم بالهدف السابق نفسه على حدودها مع العرب، ولهذا كان لزامًا على دول الخليج، وهي تتجه إلى الليبرالية الحديثة واقتصاد المعرفة، أن تسحب البساط من دول عملاقة ساهمت ولا تزال في كثير من الخراب والدمار في الشرق الأوسط.

لهذا كان لزامًا عليها أن تواكب متطلبات العصر وتحدِّث من برامجها التعليمية ومناهجها التي لا سبيل إلا في تغييرها وتطويرها بما يتناسب مع الثورات الصناعية المتلاحقة والذكاء الاصطناعي، وعليه فقد كانت المناهج الدراسية توجد فيها بعض الهفوات المتعلقة بتأويل النصوص القرآنية مثل آيات الحث على الجهاد والقتال، وغيرها من القضايا التي ناقشها القرآن الكريم، فكان لا بد من تخفيفها بغية تحقيق الخطاب الإسلامي الوسطي والمعتدل والمنفتح مع الآخر، دون إحداث صدام أو تأويلات يتشدد بعضٌ في فرضها دون شرط أو قيد على مستوى تعليمي خاص بالمدارس.

بعض الأخطاء

ومما لا شك فيه أنه كانت توجد بعض الأخطاء في صناعة المناهج ببعض الدول، وهو ما جعل المخرجات ضعيفة يسهل السيطرة عليها من جانب بعض التنظيمات، لتحقيق مآرب سياسية لا دخل فيها لمعظم الحكومات والشعوب الخليجية، وهو ما حدا بالأمر على مراجعة هذه المناهج وتصويب ما وقع فيه بعضٌ من أخطاء، واستدراك ما فات من فرص لدول المنطقة في أن تستثمر في اقتصادها، والسير بشعوبها قدمًا نحو حياة كريمة تتقبل الآخر أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما تحقق فعلًا على أرض الواقع، وهو تسيير وتسييس حكيم ومفيد للمنطقة ودولها وشعوبها وللعالم أجمع.

لقد فرضت الأيديولوجيا الدينية نفسها مدة من الزمن، واستطاعت أن تهيمن على كثير من المناهج، لكن مع الصحوة الفكرية والدينية الثانية في هذا العصر أصبح الأمر مكشوفًا وظاهرًا لدى كل شعوب المنطقة وحكوماتها، وهو ما جعلهم يعتقدون أن التطوير في المناهج التعليمية والبرامج الدراسية شيء بات حتميًّا، لا يمكن من بعده الرجوع خطوة واحدة إلى الوراء؛ ذلك أن الإنسان دومًا يستفيد من الأخطاء لمعالجة أي مشكلة تعترضه وتهدد كيانه ومستقبله.

ثوابت عمان

في الحقيقة، إن سلطنة عُمان تنطلق من ثوابت ومعتقدات متجذرة في عمق التاريخ والحضارة؛ فهي ليست وليدة النهضة الحديثة فحسب، إنما لديها إرث فيما يتعلق بقبول الآخر والانفتاح عليه دون إفراط ولا تفريط؛ وهي بهذا جعلت من مناهجها تنويعًا بين الدين واللغة والتاريخ والحضارة، مع الأخذ بعلوم العصر العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء؛ وقد واكبت السلطنة التعليم الأساسي وعقدت المؤتمرات الدولية لتطوير التعليم في الصفين الحادي عشر والثاني عشر؛ وأعطت برنامجًا يختار فيه الطالب المواد الدراسية، وأدخلت خدمة التوجيه المهني في المدارس، بل اتجهت اليوم لمواكبة التعليم التقني والمهني، كل ذلك أدى إلى تأكيد الخط الذي مضت فيه عُمان منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا، لم تتبدل طريقتها في التعاطي مع قضايا الأمة ومقدرات الإسلام والمسلمين، ولم تتغير في دعم ومساندة الآخرين بما يتواءم مع مصالح الأمة العربية والإسلامية، وبما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويضمن للشعوب في كل مكان حقوقهم المنصوص عليها في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية كافة، وهو ما يسهم في الأمن والسلام والاستقرار لدول المنطقة كافة، وبما ينعكس إيجابيًّا على الشعوب نحو تحقيق الأهداف والطموحات والآمال التي يسعى لتحقيقها والظفر بها.

التعليم أزمة صامتة بين الأصالة والحداثة

علي الطراح – أكاديمي كويتي

الأزمات من القضايا المعتادة التي تمر بها المجتمعات البشرية، وغير المعتاد أن تحتضن الأزمات المجتمع ولا يعي طبيعتها ويفقد القدرة على التعامل معها لجهله بأدوات التشخيص والعلاج. فالتعليم أحد أهم أزماتنا في المنطقة العربية، ومنبع لحالة الغيبوبة والتعطيل لقدرات الإنسان لكوننا نجهل فعل التعليم، وكيفية نقل المجتمعات من حالة الخمول إلى الحيوية والنشاط، من خلال صناعة العقول القادرة على استيعاب متغيرات مراحل تطور المجتمعات البشرية.

توجه كثير من الدول نحو الاستعانة بخبرات حديثة لتطوير التعليم، إلا أن أي عملية تطوير هي بمنزلة علاج دون البحث في أسباب المرض. فالتشخيص الناجع لأسباب تدهور التعليم يعد الخطوة الأولى نحو اختيار أدوات العلاج لتحقق النقلة النوعية في طبيعة النظام التعليمي. وفي معظم بلادنا العربية تتعدد الرؤى دون الوصول إلى مواجهة مع حقيقة الأزمة المتراكمة لعلة التعليم. والسؤال الذي يبحث عن إجابة: ماذا نريد للتعليم أن يحقق لنا؟ فطالما نجهل ماذا نريد فإننا نجهل الأهداف ونجهل الطريق نحو حل الأزمات، وندخل في متاهات الضياع، ونهدر إمكانياتنا المادية والمعنوية.

وقبل الولوج في طرح طبيعة أزمتنا فلعل أوضح أزمة للتعليم في الكويت. فقد عرفت التعليم منذ عقود طويلة، حتى قبل اكتشاف النفط، وتمكنت من بناء مؤسسات تعليمية بفعل عوائد النفط، وكان من الممكن أن تسجل نجاحات في مجال تطور التعليم في الإقليم الخليجي، إلا أنها عانت انتكاسات نتيجة لتبنيها سياسات معادية أو غير قادرة على فهم متطلبات مراحل التطور. فقامت بالاستعانة بخبرات دولية مثل البنك الدولي وغيره لتقديم رؤية لكيفية حل أزمة التعليم وتطويره، إلا أنها في نهاية المطاف تنتهي، لخوف قابع في نفس صانع القرار، من مواجهة طبيعة الأزمة ومن تسبب فيها، إلى أزمة المواجهة بين الأصالة والحداثة التي عطلت عمليات التطوير، وزادت من تراجع التعليم دون اكتراث سواء من مجلس الأمة أو الحكومة. فالنموذج الكويتي يعبر عن طبيعة الأزمة في كثير من دولنا؛ لكونه يشكل أحد أهم التحديات التي تواجهنا في عصرنا الحالي. فأزمة المواءمة بين الحداثة والأصالة أو التراث تتجلى بقوة بين جماعات الإسلام السياسي التي سيطرت على مفاصل الدولة الكويتية.

الإطار الأساس

وصف جون ديوي التعليم بأنه المحرك الذي يدفع المجتمع، ومن هنا فإننا بحاجة إلى فهم دور التعليم في صناعة العقول باعتباره المحرك والقوة الأساسية لتطور المجتمعات البشرية. وتتمحور عملية تطوير التعليم حول الإجابة عن الأسئلة التالية: ما الذي يجب أن نفعله اليوم لإعداد الأطفال للتفاعل مع طبيعة المرحلة الزمنية؟ ما الذي يحتاج الأطفال إلى معرفته؟ ما أنماط السلوك والمهارات المهمة لهم؟ وكيف يستطيع الآباء والمربون وأفراد وهيئات المجتمع المدني والحكومة الإسهام في نجاح الأطفال في المستقبل؟

هذه التساؤلات تشكل الإطار الأساس لفهمنا لدور التعليم وقدرته على صناعة العقول، وهي تساؤلات ليست بجديدة بقدر ما هي مفيدة في رسم خريطة تقودنا نحو المستقبل، وتجنبنا الوقوع في أزمات نهدر فيها الإمكانيات. فعالمنا اليوم تتنازع فيه قوى التغيير، ولا يمكن لمجتمعاتنا العربية إلا أن تتعامل مع التغيير وفقًا لأسس ومنطلقات عقلانية تضمن المواءمة بين الأصالة والحداثة من جانب، وتكسر جدار القطيعة مع ضرورات التحديث من جانب آخر. فالأزمة التي نعيشها عميقة؛ لأننا ما زلنا نعشق العودة للماضي الذي نعتقد أنه يجسد لنا الأصالة دون فهم جدلية التغير، وكيف نوظف أدوات المواءمة كما فعلت دول جنوب شرق آسيا التي تمكنت من كسر حواجز المقدس المفتعل.

أزمة التعليم

فرضت تطورات ظاهرة العنف، وبخاصة مع ظهور ما عرف بالدولة الإسلامية «داعش»، ضرورة مراجعة منابع العنف ومحاولة القضاء عليها، وجاء التعليم في مقدمة هذه الضرورات، حيث يشكل أهم المحاور التي تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء المناهج الدراسية، وخصوصًا الدينية. وبالرغم من ترابط العديد من العوامل المختلفة التي سببت هيمنة مناخ التخلف على كثير من الدول العربية، إلا أنه تم الإجماع على أهمية تطوير التعليم باعتباره الأداة والوسيلة الأهم لإحداث نقلة نوعية في مجتمعاتنا.

السؤال حول ماهية التخلف وأسبابه طرح كثيرًا، وهل الثقافة السائدة هي نتاج للنظام التعليمي أم إن التعليم هو نتاج لثقافة جامدة اتسمت بعدم تواؤم عناصرها مع التحولات العالمية؟ وقد كتب عن ذلك المفكر العربي عبدالله العروي في كتابه «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» 1970م، وخلدون النقيب في كتابه «فقه التخلف» عام 2002م، وقد تجسد الهاجس الذي سيطر عليهما، وعلى غيرهما من المفكرين، حول كيفية تجاوز ثقافة التخلف باتجاه الحداثة الكونية؟ ودون الخوض في نقاش لما قدمه الجابري ومحمد جابر الأنصاري وغيرهما من المفكرين في تحليل الأزمة؛ نجد أنفسنا متجهين نحو التعليم باعتباره كسرًا لجدار التخلف، وأداة للاندماج في الحداثة. فالتربية والتعليم والثقافة في حاجة ماسة دومًا إلى التطوير والتجديد، ولا سيما في عصرنا الحالي الذي سيطرت فيه منتجات المعرفة من تقنيات وأفكار، وما تفرضه المرحلة نحو تحولات عالمية لما يعرف بـ«ما بعد الإنسان»، وفي ظل هذه التحولات نجد أن منطقتنا العربية تتأرجح في نجاحاتها بين الصعود والهبوط وفقًا لمرئيات المواءمة بين الحداثة والأصالة التي تشكل أحد أهم محاور الإصلاح للنظم التعليمية.

مما لا شك فيه أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات شتى، على رأسها المجال التنموي الاقتصادي، قد بدأت في الضغط على مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل ملحوظ، عظم من شأن هذا الضغط التعامل مع البعد الأمني الذي يؤرق العالم ويوتره، كما يؤرقنا ويحبطنا. وكما نعرف فإن موضوع المنهج الديني الذي يدرس في معظم مدارسنا يشكل أحد أهم محاور الإصلاح في النظم التعليمية.

تفاوتت البلاد العربية في رسم سياساتها التعليمية بما يتوافق مع مبتغى الدولة من جانب، وبين القدرة على التواؤم مع المتغيرات العالمية. وعلى الرغم من التطور الكمي من حيث عدد المدارس والمعاهد العليا وتخفيض نسب الأمية؛ فإن المشترك بين معظم دولنا يتجسد في اختلال السياسة التعليمية. فالتعليم ببنائه جاء استجابة لمتطلبات الدولة، ولم تكن هناك تصورات حول طبيعة السياسة التعليمية من حيث أهدافها ورؤاها. فالتعليم في معظمه توجه نحو إشباع سوق العمل واحتياجاته دون مراعاة لطبيعة المنهج وما يحتويه من تكوين ومحتوى يمكن الطالب من تحقيق التفكير الإبداعي من جانب، والإمكانية على التفاعل مع الثقافات الإنسانية المختلفة من جانب آخر. فالسياسة التعليمية تجسد رؤية الدولة وما تسعى إلى تحقيقه وفق إستراتيجيات واضحة المعالم. على سبيل المثال وضعت كل من الهند وماليزيا رؤيتها لـ 2020، واستطاعت كلتا الدولتين تحقيق أهدافهما وفقًا لإستراتيجياتها، بينما غاب ذلك عن معظم دولنا، وتركت الأزمات تتراكم دون حلول وتشخيص لها إلى أن واجهنا خريجين فاقدين للمهارات الحياتية التي تمكنهم من تطوير ذواتهم، كما تضاعفت نسب البطالة نتيجة للخلل في سياستنا التعليمية.

معظم سياستنا التعليمية ومناهجنا الدراسية لا تلامس التطوير والتكيف مع المتغيرات المعرفية؛ مما أنتج لنا كثيرًا من الأزمات، وكان منها على سبيل المثال: اللامبالاة، ونمو التطرف بين الشباب، والخلل في مفهوم المواطنة. فالتعليم أحد أهم ركائزه تحقيق التوافق الاجتماعي بين مكونات المجتمع من طوائف وانتماءات فرعية لها تأثيراتها في بلورة فكرة المواطنة والانصهار الاجتماعي.

وما نخلص إليه أن السياسات التعليمية عبر مراحل التطور التاريخي تشكلت وفق اتجاهين: الأول فعل التعصب القومي في الخمسينيات والستينيات، والثاني رد فعل التعصب الأصولي الديني في السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم. وكلا التيارين كما يصفهما المفكر خلدون النقيب يشكل رد فعل واحد متجسد في إغلاق أدمغة التلاميذ. وإذا ما مكنا العقل من الخروج من أزمتنا فسنجد أهمية توفير المعرفة باعتبارها حقًّا من حقوق المواطنة والدولة الفاعلة المتمكنة من التفاعل مع الكونية.

بين الدين والعلم

الدين بطبيعته وبعمومه يتجه نحو فكرة القبول دون فحص وتمحيص عقلي في أي تشريع. وقد شهدت البلاد الإسلامية صراعات تاريخية بين ما يعرف بقول النص والعمل به وبين استخدام العقل للوصول إلى الحقيقة الدينية. فثمة فلاسفة كثيرون، كابن رشد وابن سينا وغيرهما، نعتبرهم من أنصار المدرسة العقلية التي واجهت الأشاعرة. والصراع بين التقليد ونهج العقل مر بمراحل مختلفة وفقًا لطبيعة السلطة التي تنظر إلى الدين باعتباره مصدرًا تشريعيًّا يحمي السلطة.

لا نريد الخوض في طبيعة النص والنزاع بين المدراس الفقهية المختلفة التي اختلفت في تفسير النص، وما نحاول أن نضعه ضمن فهمنا لطبيعة التعليم ووظائفه، وإلى أي درجة نتمكن من تقييم جدوى الدخول بالجدل الفقهي ونقله للطلاب في المدارس على اختلاف مراحلهم الدراسية. فالتعليم باعتباره مؤسسة له وظائف محددة تتجسد في القدرة على فهم المعرفة واكتساب مهارات حياتية تمكن الطالب من استخدامها نحو مزيد من المعرفة.

والجدل السائد في فهم طبيعة العلاقة بين الدين والعلم منبعه تأكيد مدلول العلم، بوصفه العقل، ودوره في فهم السببية أو ما يطلق عليه العلة والمعلول. فهذه القضية شكلت أحد أهم محاور الأزمة في الفقه الإسلامي. فالجذور التاريخية تعيد لنا طبيعة الجدل الذي ساد في مراحل تاريخية مختلفة. فلدينا مؤشرات وشواهد عبر التاريخ تؤكد طبيعة الجدل بين العقل والنقل. والفلسفة الإسلامية مليئة بحوادث تاريخية لمدارس العقل عند ابن رشد والرازي وابن سينا والفارابي، فهم كانوا يدفعون بتفضيل نهج العقل على النقل، وكان لنهجهم تداعيات منها الوصف بالزندقة من أصحاب المدرسة الأشعرية. ومن ثم فنحن لدينا تراث من الأزمات المتراكمة حول تعدد المدارس الفقهية التي ابتعد بعضها من تحكيم العقل، مما نتج عنه رفض السببية كقاعدة علمية تحكم العلم بمختلف مناهجه. فالأزمة بين دروس الدين في المدارس ومدى تأثيره في عقول التلاميذ أمر في غاية التعقيد، حيث تعدد المدارس الفقهية ومدى تباين المعلمين في اعتناقهم لأي مدرسة فقهية، وقدرة المعلم على توصيل المعلومات بموضوعية، كلها قضايا شائكة يتباين موقف الدول في كيفية معالجتها.

أزمة إصلاح التعليم

بعض من الدول مثل المملكة العربية السعودية تمكنت، إلى درجة كبيرة، من إدراك تعقيد أزمة الدروس الدينية وتأثيرها في تلاميذ المدارس، وعملت على إدخال إصلاحات على مناهجها التعليمية، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى نتمكن من فك العلاقة بين الدين والعلم؟

يبدو لي أن الأزمة عميقة، ولعل مراجعة التراث الديني المنقول الذي طرحه سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شكَّل تحولًا مهمًّا في تشخيص الأزمة؛ لطرحه أهمية مراجعة الأحاديث المنقولة وأهمية تنقيتها من بعض الشوائب، وهو ما نعتبره خطوة مهمة في مجال الإصلاح الديني. وفي هذا المضمار نشير إلى ما كتبه روبرت رايلي في كتابه «إغلاق عقل المسلم: كيف خلق الانتحار الفكري.. الأزمة الإسلامية الراهنة»، فمعالجته اتسمت بغاية الموضوعية من حيث تسلسل الأحداث التاريخية وسيطرة فقه الأشعرية على تفسير النص الديني.

وضمن هذا السياق نجد أنه يجب أن توجه الجهود نحو التحديث في الخطاب الديني من جانب، وخلق أدوات جديدة في كيفية تعليم الدين من حيث كونه يحمل قيمًا متسامحة ومسالمة. فجميع الديانات، سواء السماوية أو الوضعية، احتضنت قيم السلام والتسامح والدفع بعمل الخير. ومن الطبيعي أن ندرك أن الموضوع الديني توسع تأثيره حتى في الغرب، حيث إن بعضًا من الأحزاب السياسية تبنت الدين وسيلة للوصول إلى العامة، إلا أن الجميل أن هذه الأحزاب تواجه صعوبات في اختراق البنية الثقافية في هذه المجتمعات، وذلك بخلاف مجتمعاتنا التي اتسمت بنيتها الثقافية بسيطرة المكون الديني في إنتاجه للثقافة.

ومن المفيد أن نؤكد أن هناك أصولًا ينبغي أن تصاغ في اللغة المعاصرة في مبادئ ونظريات ملزمة للجميع، وذلك عندما يجري الاتفاق المقبول والمعقول عليها من قبل معظم شرائح المجتمع لتكون دليل عافية وقوة. فعلى الرغم من الصراعات العنيفة في أوربا فإن هناك إجماعًا على مبادئ عامة مثل الحرية والمواطنة، وهي مبادئ يتفق عليها اليميني واليساري والقومي وغيرهم. بمعنى أن هناك حاضنة تتسم بالثبات. وذلك بخلاف وضعنا في مجتمعاتنا العربية التي هي بحاجة إلى نهضة تنويرية تقودها الدولة. فعملية الإصلاح التعليمي قضية ملحة بدأتها بعض الدول إلا أنها ما زالت تحتاج إلى جهود جامعة تتبناها مختلف المؤسسات العربية باعتبارها أولوية من الممكن الإجماع عليها.

0 تعليق