أذكر من فِلْم إنغمار بيرغمان «التوت البريّ»، الذي رأيته قبل أكثر من خمسين عامًا، عجوزًا يتكئ على عصا يطوف بين صِبْيَة يمسّد شعرهم ويغدق عليهم حنانًا دامعًا، ويتوقف أمام صبي سيحمل، لاحقًا، عصا وشيخوخة مرهقة. كان العجوز يستذكر ذاته، يوقظ متخيله ويعود صبيًّا، يداعب شعر إخوته في بيت العائلة القديم. أشعر الآن، وأنا أستعيد سينما الصبا، أني أشارك عجوز بيرغمان زيارته المتخيّلة، أستعيض عن الأخوة بالأفلام، وأمسّد شعر أيام خلت كان للسينما فيها مذاق الأحلام. الغرفة القديمة كانت صالة أنيقة، تجاور مقهى الهافانا، تدعى: سينما الكندي اختصت، ذات يوم، بعروض «أفلام النخبة» التي كانت تبدأ، بأفلام أيزنشتين ولا تنتهي بسينما فيتوريو دي سيكا.

المدينة التي بلغتها صبيًّا، وافدًا من قرية سورية يتقاسمها الشركس والتركمان، بدت لي، ذات مرة، مسقوفة بالرضا مكسوة بملصقات سينمائية بهيجة الألوان، افترشَت «باصات عامة» تجوب معها شوارع المدينة، تستقر في واجهات المكتبات وجدران الساحات وتتسلق أعمدة الكهرباء، وتجد مكانًا في حارات شعبية تتعالى فيها أصوات صبية لم يختبروا شقاء الحياة بعد.

المدينة التي بلغتها صبيًّا، ذات يوم، كان عدد سكانها يتجاوز ربع مليون نسمة بقليل، كما قال معلم التاريخ، الذي علّمنا أن للمدينة أكثر من اسم: جِلّق والفيحاء، وثالث نعرفه: دمشق، يعطف عليه بفخار: عاصمة الأمويين، ويضيف إليها بردى ودمّر والهامة ويذكر أحمد شوقي ويقول: شاعر مصري عظيم، أرسل «سلامًا» إلى المدينة حين أحرقها الفرنسيون عام 1945م، ورحلوا. كان مطلع قصيدته: سلامٌ مِنْ صَبَا بَرَدَى أرقُّ،… حين سألته، عن الملصقات السينمائية التي تجوب أنحاء المدينة أجاب: اقتربت عدد صالات السينما، قبل زمن قصير، من ثلاثين وتراجعت الآن إلى العشرين، تزداد عددًا صيفًا، بعضها تنفتح سقوفها على السماء – سينما الرشيد الصيفي – وتغلقها في موسم الأمطار. كان ذلك في العام الدراسي 1951 – 1952م، والاستعمار الفرنسي قد ولّى، يحتفل بيوم رحيله، في يوم شهير: عيد الجلاء.

كانت المدينة متعددة الألوان، تتجدد بتبدّل الفصول وتتباهى بألوانها؛ إذ تعددية الألوان من خصائص الجنة، كما قال المعلّم واعتبر دمشق، ضمنًا، امتدادًا للجنة، حتى اعتقدنا، نحن الصبية، أن ما يتعدّد لونه قريب من السماء؛ وأن الألوان توسّع الروح وتطلق في الإنسان شهوة المسير. كان في الملصقات المتعانقة الألوان ما يدعو الجمهور إلى الحضور ويكاثر وجوه الأفلام، فلقصص العشّاق السعيدة المآل زرقة ناطقة، و«أمير الانتقام» له لون انتصاره ورماد ضحاياه، وللجلّاد العتيد لون له نشع القبور وبكاء الأظافر المقلّعة.

وكثيرًا ما ذكرت أفلامًا بسبب ألوانها: طفولة إيفان الروسي أندريه تاركوفسكي المنسوجة من الصقيع والأسى والحرمان وطفل عاش طفولته في الأحلام. وأحلام أكيرا كوروساوا، المتداخلة الزرقة والبياض وحزن القائد الذي يناجي جنودًا دفنتهم «المعركة». وفِلْم البولوني أندريه فايدا «غابة البتولا»، الذي أرشدني إليه الصديق محمد ملص حيث خضرة الأخ الصغير المريض المتفائل تواجه ألوان الأخ السليم المجبولة من الصمت والرماد وعتمة لا ترى. الألوان الجميلة لا تضاف إلى الطبيعة فهي منها، للبحر زرقته وللغابة خضرتها وللعشق كما نقرؤه أريج يميل إلى الازدهار، وتكلّف الألوان الصناعية تخذله الطبيعة وتسخر منه العيون التي تحسن القراءة. أذكر لون العاشقة اليائسة في «جسد واترلو» الذي ابتلع جمال «فيفين لي»، وإشراق وجه عاشقة في «جين أير» أضاءه وجه «أورسون ويلز» المعشوق الذي أعطبته الصدفة وفقد البصر، وما زلت أذكر وجه عاشق مقوّض، جسّده لورانس أوليفييه، في فِلْم مأخوذ من رواية الأميركي ثيودور درايزر «مأساة أميركية»، عاشق يشكر ما دمّره وجعله متسوّلًا: «لولا شقاء العشق المبارك لما بلغت قلب الحب وعرفت أنه جدير بالفداء والفناء».

صحبة ضيعتها السنون

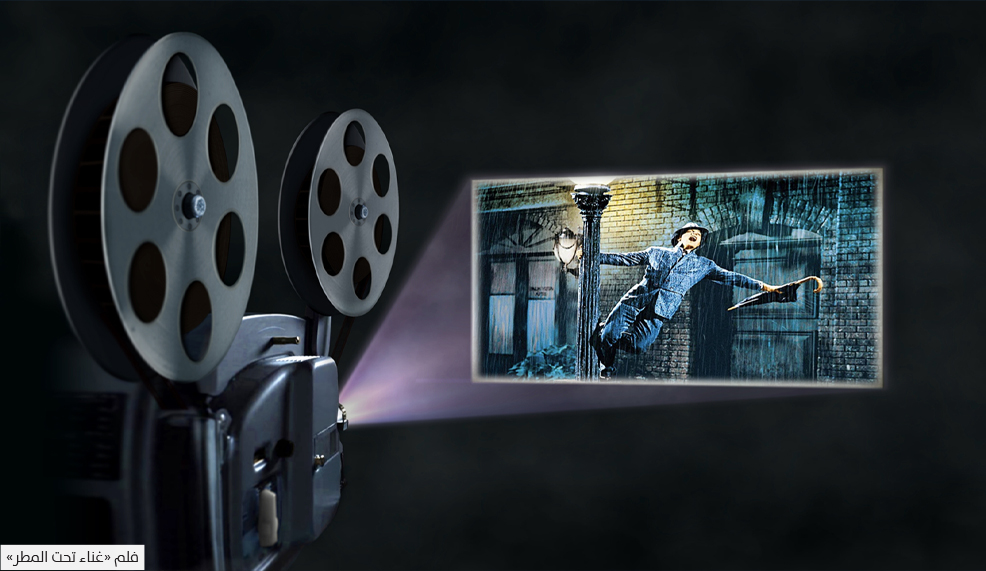

لا أستعيد سينما الصبا إلا مصحوبة بالمطر، مطر بعثه متخيّل سرّه ما رأى، خايله نقاء الأيام الراحلة واحتفى بأمطار طيبة الرائحة دافئة الملمس، ماؤها من صور تناءت وأشواق تلاشت ورغبات انطفأت وصحبة ضيّعتها السنون. ولعل هالة الأمطار المنقضية هي التي حفظت في ذاكرتي عناوين سينمائية مبلّلة بالرذاذ: «ليلة ممطرة» لعميد المسرح العربي يوسف وهبي الشغوف بالوعظ والإرشاد. و«جاءت الأمطار» فِلْم أميركي من الأربعينيات عن حب مستحيل بين الشرق والغرب، قام بالدور الأول فيه «تيرون باور» الذي رحل قبل الأوان، و«غناء تحت المطر» جمع بين طموح فنان رهيف -جين كيلي- ورقص «سيد تشاريس» المخلوقة من نسيم وأجنحة مرتاحة، و«مسافر تحت المطر»، لا أعرف إن شاهدته في دمشق أو «تولوز» الفرنسية، وإن كنت أذكر أنني كنت بصحبة عزيز لم يعمّر طويلًا. أراد أن يكون صديقًا في الأيام الممطرة، وفي أجواء الصحو والسعادة.

الصداقة الحقيقية لون آخر من المطر، مرآة لجماليات الحياة ونبل القيم، توسّع الروح وتجرج الذاكرة إنْ رحل الصديق. كان اسمه فيرنر غلينغا، بشوش الوجه أقرب إلى النحول، توزّع على النقد الأدبي وكراهية الظلم والعنصرية. أنهى دراسته العليا وفارق الحياة واعتبر السينما طقسًا حياتيًّا ودرسًا في التأمل وتبادل الأفكار. شاهدت معه في خريف 1971م فِلْم كلود سوتيه «أشياء الحياة» وسأل: هل جاء الموت إلى حياة «ميشيل بيكولي»، بطل الفلم، في شكل صدفة قاتلة، أم إن الأخير قصد الموت بسيارة مجنونة السرعة وعطف عليه مآل «غاتسبي العظيم»، رواية ف. سكوت. فيتز جيرالد، التي نُقلت إلى السينما أكثر من مرة، أخذ بطولتها في سبعينيات القرن الماضي روبرت ريدفورد…. قال لي فيرنر: «السينما فيلليني ولويس بونويل وأكيرا كروساوا والباقي أشرطة».

شاهدنا أفلام هؤلاء جميعًا في نوادي «المدن الجامعية»، في تولوز وباريس وبقي فلم فيلليني «أنا أتذكّر» نتقاسمه قدر ما نستطيع. كان فيه صور عن رعونة المراهقة وأسطورة المرأة والحنين المترسّب وحريق الزمن الذي لا يقتصد أحدًا. وكنّا في ساعات الرضا نتنافس في تلخيص مواضيع الأفلام شرط ألا نتجاوز جملتين ودقيقتين وألّا نخطئ في اسم مخرجيها، فأسماء الممثلين ووسامتهم وفتنة الممثلات الذي هو من شأن «الطلبة الصغار».

كنت أختلف معه في النقطة الأخيرة، ذلك أن الوجوه مرايا الأرواح وأن بعضها هدايا سخية من الطبيعة، كان فيرنر يسخر من الجملة الأخيرة فأصدّه بوجه «آفا غاردنر»، «أجمل حيوان في العالم» كما كان يقال، أو آتي على ذكر «لورين بكول» الأميركية ذات الأصل البولوني وزوجة همفري بوغارت. كان فيرنر يصمت إعجابًا بموقفها من «الحملة المكارثية» المعادية للفنانين الديمقراطيين خلال الحرب الباردة، وبفلمها «أن تملك أو لا تملك»، المأخوذ عن قصة لإرنست هيمنغواي وإخراج هوارد هوكس. كان يقلّد بوغارت بإنجليزيته الأميركية التي تبدو مسحوبة من الأنف أو خارجة منه على مضض.

قلق الإنسان المغترب

علّمني فيرنر المقارنة بين الأدب والسينما، قولان مبدعان بتقنيات مختلفة، يترجمان ما يُرى وترهقهما خفايا الروح المرهقة، كأن نسأل: هل تلتقط كاميرا السينمائي قلق الإنسان المغترب الذي «جوهره» خارجه وعيناه محلقتان في فراغ شريد لا تلمسان خارجهما إلا لتنفر منه ولا ينطق بجملة واضحة؟ وكيف تنفذ الكاميرا إلى دخيلة إنسان بحثَ عما أضاعه وعثر عليه، وَمْضًا، وأضاعه من جديد؟ هل تحسن استنطاق عينَيْ طفل فقدَ أمّه في الصباح أو شاب ارتدى التشاؤم ولم يسر في جنازة أمه؟ أسئلة تترافد كان يبعث بها مارشيللو ماستروياني في فلم «الغريب» إخراج فيسكونتي وفضاء الفلم المعتم «المغامرة» لأنطونيوني أو العزلة الروحية الشاملة لآلان ديلون في «ساموراي» هنري مليفل. كان الناقد السينمائي السوري سعيد مراد، الذي رحل على أبواب الخمسين، يرمّم الإجابة بمصطلح «المناخ الفني»، يضيف إلى الوجه مكانًا تبعثرَ في إشارات صوتية- سمعية تستدعي اللباس وترتيلًا موسيقيًّا موائمًا و«مونتاجًا بديعًا».

ما زلت أذكر اغتراب العجوز الإقطاعي في فلم «الفهد»، الذي أخرجه فيسكونتي أيضًا وأنطقه، متأسيًا، برت لانكستر وهو ينهر متسلقًا ضحل الروح ارتفع مقامه في زمن مريض: «كنّا في زمننا الفهود، أما أنتم فضباع وبنات آوى». كان الاغتراب واضحًا ولا يزال في الفلم السياسي حال فلم اليوناني كوستا غافراس «Z»، حيث ضحية الفاشية جسّدها الممثل- المغني «إيف مونتان» الفرنسي الجنسية الإيطالي الأصول. ودلالة الاحتلال القاتلة حتى «لو بدا أنيقًا»، كما هو حال النازي في فِلْم «صمت البحر»، المأخوذ عن فيركور، الذي أخرجه، باقتصاد مدهش، بيير ميلفل. وهناك «اللص والكلاب» رواية محفوظ التي رسمت، بألم، فقيرًا سرق مكرهًا، طاردته سلطة من اللصوص والقتلة أطلقت النار على البراءة وعلى «الصدفة» أيضًا. لبس الراحل شكري سرحان الدور الأكثر إتقانًا في مساره السينمائي، إضافة، طبعًا، إلى أدائه الرهيف في فلم «البوسطجي» المأخوذ عن قصة قصيرة ليحيى حقّي.

لم أكن من مريدي «الفلم التاريخي»، وما زلت كما كنت، ذلك أن التاريخ مِزَق من الحكايات يصنع منها «القوي» الثوب الذي يريد، ولا أفلام المغامرات التي نرى فيها «أبطالًا»، فلا أحبّ الأبطال ولا الذين يكتبون عنهم. كان لنا أفراحنا أيضًا الآتية من ضواحي الفن والغناء والرقص والهوى السعيد: وليم هولدن يراقص كيم نوفاك في فلم «نزهة»، و«قصة الحي الغربي» المحتشد بالتنافس والحب والرقص وتبادل الاتهامات الضاحكة و«سيزار وزلي» لكلود سوتيه ورومي شنايدر ومخلوقان طيبان يتقاسمان عشق أنثى وتقاسمهما العاطفة والمودة. وأذكر بالضرورة فلم جون فورد: «الرجل الذي قتل ليبرتي فالانس» وقدّم صورةً عن ظلم الحياة الذي يختلس من إنسان لا يعرف القراءة والكتابة شجاعته، ويضيفها إلى متعلّم يحسن الكلام والبلاغة، وجعل منه نجمًا اجتماعيًّا وشجاعًا «لا يشق له غبار».

حين رجعت إلى دمشق عام 1978م وسألت عن الصالات التي عَرَضت «أمير الانتقام، وغرام وانتقام، والوردة البيضاء»، الفلم الأول لمحمد عبدالوهاب، أجاب الرجل ساخرًا: يبدو أنك لست من هذا الزمن، جميعها أغلقت، و«بائع الساندويش» الذي أشرت إليه ترك «المحل لأولاده واشترى محلًّا لبيع الملابس المستعملة». عرفتُ أنني أنتمي إلى زمن آخر وأنا أسأل عن صالات ترددت عليها في زمن مضى. أول فِلْم شاهدته في حياتي كان «أمير الانتقام»، أرضى طفولةً تُسعدها الأحلام، أبهجها العدل المنتصر وفارسٌ ينصف المظلومين. ما زلت أذكر منه السجن والصحراء المحيطة به ولقاء بين الفارس وعجوز عادل يلفظ أنفاسه الأخيرة «قام بالدورين أنور وجدي وحسين رياض رحمهما الله».

السينما الحقيقية ترصدُ سياقات الزمن، تُسرّعه كما تشاء، كأن تبكي جين أير -1944م- طفلةً في ميتم وترتسم على شفتيها شبه ابتسامة بعد دقيقة واحدة. أو أن نصاحب «رجل الطيور في سجن الكاتراز» (لبِرت لانكستر) من شبابه إلى شيخوخته في ساعتين. سجين واسع الكبرياء والفضول والكرامة، قتل بعدلٍ وحُوكم بلا عدلٍ وقاوم عادلًا وغدا في سجنه «عالمًا بأنواع الطيور وأمراضها وسُبل شفائها حتى اشتهر في مجاله».

الفيلسوف الفرنسي الشهير ألان باديو في كتابه «سينما» الذي نشرته Polity في لندن عام 2013م كتب: «السينما فن الأشكال، ليست فقط أشكال المكان، أو أشكالًا من خارج العالم، بل أشكال الإنسانية العظيمة في الحياة. إنها أشبه بمسرح الفعل الكوني. إنها معقل الأبطال الوحيد اليوم». ص:211. لم يقصد الفيلسوف السينما الرخيصة المشغولة بالعنف والجنس وتذليل الذاكرة، إنما قصد فنًّا، قوامه الدفاع عن الحق والجمال والقيم الإنسانية الخالدة، التي لا مكان فيها لبطولات زائفة ولا لأشكال تتنفس الخراب كما الهواء ناظرةً إلى بشر لا يرفعون رؤوسهم.

0 تعليق