المرأة السعودية والثقافة

لا تتطور المجتمعات وتنمو دونما خطة إستراتيجية تدرس الواقع وتخطط للمستقبل القريب والبعيد على حد سواء. ولعل أنجح الرؤى هي تلك التي تُبنَى على مكامن القوة في المجتمع، وعلى تخطيط دقيق واعٍ يشمل أفراد المجتمع وشرائحه كافة. وقد أدرك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أهمية هذا الأمر وحتميته في ظل التطورات السريعة التي يعيشها المجتمع المحلي ويعيشها العالم على حد سواء، فكانت رؤية 2030 التي تخطط لمستقبل الإنسان والبلاد. وتكمن أهمية هذه الرؤية في أنها تعمل على تفعيل الطاقات البشرية، تستثمر في الإنسان وترتكز على مضاعفة قدراته. إنها تبدأ من المجتمع وإليه تنتهي. ويتبدى ذلك في محاورها الأساسية: مجتمع حيوي (قيمه راسخة، وبيئته عامرة، وبنيانه متين)، واقتصاد مزدهر (فرصه مثمرة، واستثماره فاعل، وتنافسيته جاذبة، وموقعه مستقل)، وطن طموح (حكومته فاعلة، ومواطِنُه مسؤول). وتفاعُل تلك المحاور كلها ينتج مجتمعًا يعرف إمكانياته، ويفخر بإرثه الثقافي، كما يعمل بكل طاقاته وقدراته.

لقد كانت الثقافة والترفيه أحد أهم القطاعات التي التفتت إليها الرؤية، ولا سيما أنها تعد من مقومات جودة الحياة. وقد أدرك القائمون على الرؤية أن الفرص الترفيهية والثقافية الحالية لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي تعيشه البلاد. من هنا وعدت الرؤية بدعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعات الخاصة وغير الربحية في إقامة المهرجانات والفعاليات، وتفعيل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس المراكز الترفيهية وتطويرها، مع تشجيع المستثمرين من الداخل والخارج وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية. إضافة إلى ذلك تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الترفيهية والثقافية كالمتاحف والمكتبات وغيرها. واهتمت الرؤية بدعم الموهوبين من الكتاب والمخرجين والمؤلفين، وإيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافة.

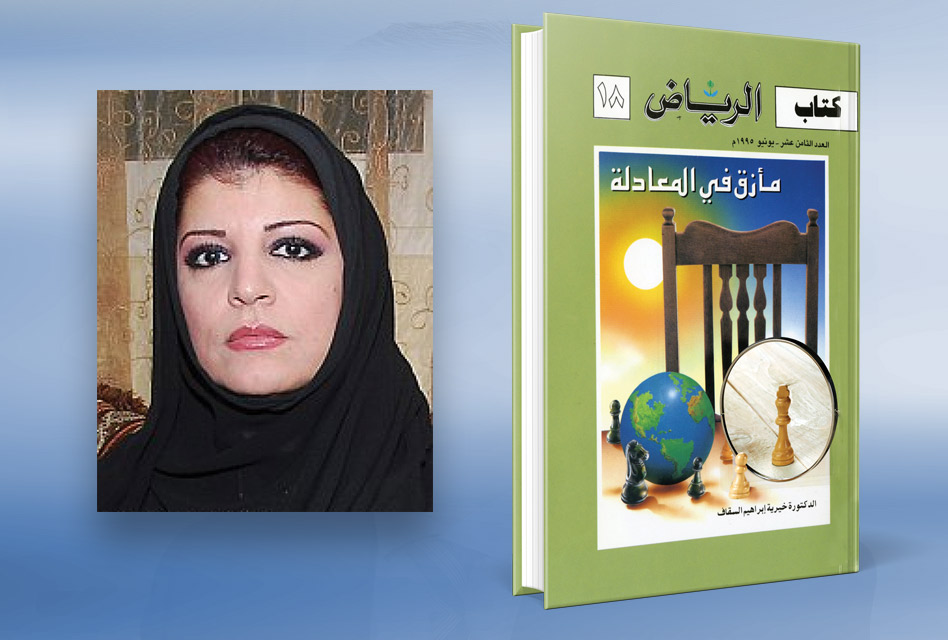

إن المتابع للمشهد الثقافي المحلي داخل السعودية يستطيع أن يلمح حراكًا واضحًا وقفزات متسارعة تستفيد من الرؤية وتستند إليها، كما يمكنه أن يلاحظ زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وقد أسهمت الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون بدور بارز في ذلك. وقد كان للمرأة السعودية المثقفة مشاركات واضحة في ذلك الحراك. بل إن المشهد يتجه أكثر وأكثر صوب تفعيل دور المرأة. ولا يخفى أن المثقفة والكاتبة السعودية قد عاشت سنوات من المعاناة والتهميش والغياب، وقد كان حضور بعضهن حضورًا فرديًّا متبوعًا بتضحيات ومعاناة كثيرة. ويحفظ لنا التاريخ أسماء كاتبات رائدات حفرن في الصخر ليصل صوتهن وتصل كلماتهن كما فعلت خيرية السقاف وفوزية أبو خالد وصفية بنت زقر وغيرهن، بل إن بعضهن اضطر إلى الكتابة باسم مستعار هربًا من مواجهة المجتمع ومن الثقافة التي ترى عيبًا في ظهور المرأة وظهور اسمها، وتعتبر الكتابة جرمًا ينبغي العقاب عليه. ويحفظ التاريخ الأدبي والثقافي المعارك الأدبية والهجوم الذي تعرضت له مجموعة من المثقفات والكاتبات وأدى إلى صمت بعضهن وتوقفهن عن الكتابة. إضافة إلى ذلك يحفظ التاريخ الثقافي – حتى وقت قريب – غياب المرأة عن مراكز القيادة وغيابها بالتالي عن موضع القرار، وعن دعم القرارات التي يمكنها أن تسند حضور المرأة وتدعمه على الأصعدة كافة.

تفعيل أكبر لمشاركة المرأة

مع تنامي حضور المرأة على المستويات الإبداعية كافة، وزيادة عدد الكاتبات الروائيات والقاصات والشاعرات وكاتبات المقالة، ومع تنامي عدد المثقفات والفنانات وزيادة وعيهن وحرصهن على إثبات وجودهن، كان لا بد من وقفة لتفعيل مشاركة المرأة بشكل أكبر. وقد لوحظ هذا التنامي في تفعيل دور المرأة ولا سيما حين صدر القرار السامي بمشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارة الأندية الأدبية، ورأينا كيف أصبحت المرأة شريكة في بعض المراكز القيادية في الأنشطة الثقافية، فهي عضو في مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون، وهي عضو في جمعيات الثقافة والفنون والأندية الأدبية واللجان المختلفة. هي حاضرة إعلاميًّا، وكاتبة مقالة ثابتة في الصحف اليومية، وهي أيضًا مقدمة ومعِدة برامج تليفزيونية وإذاعية، ومشاركة في معارض تشكيلية، وهي ناقدة وسينمائية ومسرحية. إن ذلك كله يسير صوب تمكين المرأة والاعتراف بأهليتها بأنها شريك فاعل للرجل في مختلف المجالات وهو ما نصت عليه الرؤية كما سبقت الإشارة.

إن الواقع السابق الذي أُشيرَ إليه يبشر بتطور مستمر وبمزيد من الفاعلية للمرأة، لكن النظرة العميقة تشي بأن ما هو متحقق لا يرقى إلى مستوى الطموح. لقد شاركت المرأة في عضوية مجالس إدارات الأندية الأدبية، لكنها لم تكن صانعة قرار، فلم نرَ رئيسة لنادٍ أدبي أو نائبة رئيس أو أمينة صندوق على سبيل المثال. لقد وضعت في مجالات عمل أخرى واكتفى القائمون على الأندية بجعلها رئيسة لبعض اللجان الفرعية. شاركت المرأة أيضًا في تعديل لوائح الأندية الأدبية لكن مشاركتها اقتصرت على العضوية فقط. أي أن مشاركتها في الأغلب كانت تنحصر في العضوية أو الإشراف على بعض اللجان الفرعية. ويحفظ لفرع جمعية الثقافة والفنون في الرياض تعيين رئيسة له وهي الجوهرة بنت فيصل آل سعود، وهو الأمر الذي يعتبر خطوة رائدة في مؤسساتنا الثقافية.

لا يمكن إنكار التغيرات الحقيقية التي يمر بها المشهد الثقافي في المملكة، فقد صعدت المرأة لأول مرة على المسرح لكن حضورها ما زال باهتًا وضعيفًا، وما زال النقاش مستمرًّا بين مؤيد ومنكر لهذا الأمر. وغني عن القول أن المسرح لا يمكنه أن يستمر في تغييب دور المرأة، والتاريخ يحفظ أن المسرح العالمي في بداياته كان يُقصي المرأة لكنه بتطور الوعي تجاوز ذلك وأصبحت المرأة ركنًا أساسيًّا وفاعلًا فيه. والمسرح السعودي يحتفظ برائدات وناقدات وكاتبات مسرح، لكنها جهود فردية وقليلة قياسًا إلى المسرحي الرجل. الأمر نفسه يمكن أن يقال عن السينما، والسينما شيء مهم في أي مجتمع من المجتمعات ودورها ترفيهي ثقافي معروف. إن صناعة السينما السعودية تحتاج إلى مزيد من الدعم فمعظم ما يقوم به السينمائيون السعوديون هو جهود فردية كما هو الأمر في مهرجان السينما الذي بادرت إليه جمعية الثقافة والفنون في الدمام بجهد رئيسي من رئيسها آنذاك الشاعر أحمد الملا. وإذا كنا نتحدث عن غياب الدعم والتنظيم المؤسسي لصناعة السينما السعودية فإن الأمر يغدو مضاعفًا عند الحديث عن السينمائيات السعوديات رغم أن بعضهن قد فزن بجوائز عالمية ولهن حضور دولي كما هو الأمر مع هيفاء المنصور وريم البيات، فما زالت المخرجات السعوديات يقمن بجهد فردي غير مدعوم من مؤسسة ما، ولعل مشاركة المرأة في عضوية الهيئة العليا للترفيه يمكن أن تحقق المزيد من الدعم لهن.

مشهد يعاني إشكالات

إن المشهد الثقافي السعودي يعاني عددًا من الإشكالات، فما زالت المطالبات بتشكيل صندوق دعم للأدباء قائمة، وما زال الحديث عن منح تفرغ للكتاب موجودًا، وما زالت توصيات مؤتمرات الأدباء غير مفعَّلة في جزء منها إن لم يكن أكثرها، وما زالت المؤسسات الثقافية يعمل كل منها بمعزل عن الآخر، ويحفظ لجمعيات الثقافة والفنون وصولها إلى عدد أكبر من شرائح المجتمع وتفعيلها لجوانب مختلفة كالندوات والمسرح والموسيقا والتشكيل والحلقات الفلسفية والأمسيات الأدبية، وهو أمر تحاوله الأندية الأدبية على اختلاف في الدرجة بين منطقة وأخرى. إن الصعوبات التي يعانيها المشهد الثقافي في المملكة تعني الحديث عن صعوبات مضاعفة تواجهها المرأة، فإن كانت الصالونات الأدبية التي يعقدها عدد من المثقفين لا تحظى بالاهتمام الكافي وتعتمد على الجهود الفردية، فإن الأمر مع الصالونات النسائية أكثر تعقيدًا. وإذا كانت هناك معاناة في التفرغ للكتابة عند الكتاب الرجال فالأمر أكثر سوءًا مع الكاتبة وما زال بعضهن يجد معارضة ومنعًا من الأسرة والمجتمع المحيط، وهذا أمر يكاد ينسحب على الكثير من المجالات الثقافية.

إن الحديث عن الإشكاليات لا يعني الانتقاص من الجهود، ولا يعني التسرع في الحكم على ما هو قائم، لكنه يعني النقد الذاتي سعيًا إلى المزيد من التطوير، فما زال دور الهيئة العليا للثقافة بحاجة إلى المزيد من التفعيل، وما زال دورها غائمًا. وما زالت الحاجة ملحَّة إلى إقامة مراكز ثقافية كبرى تحتوي على متحف ودار سينما ومسرح وقاعة ندوات كبرى وصالة معارض. وفي ذلك ينبغي ألّا تغيب المرأة عن مركز صنع القرار ولا يكفي –فيما أرى– أن تكون مشرفة على بعض اللجان الفرعية. صحيح أن هناك تناميًا في تمكين المرأة وتفعيل دورها وتكريمها على مستويات مختلفة كما هي الحال بفوز ثلاث نساء في مهرجان الجنادرية بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وفوزها ببعض الجوائز الأدبية، لكن الأمر ما زال بحاجة إلى المزيد من النظر. لقد نادت الرؤية بتفعيل الطاقات البشرية وبمجتمع حيوي ووطن طموح، ويصعب أن يتحقق ذلك وما زال نصف المجتمع يعمل بجزء من طاقاته الكامنة. المستقبل آتٍ وبشائر التغيير واضحة، لكن النقد الذاتي مهم وما زالت المرأة لم تحقق الطموح المرجو رغم فاعليتها وقدرتها على المزيد من العطاء.