درس هشام جعيط مادة التاريخ في الجامعة التونسية، وتوّج مسيرته العلمية بترؤسه للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» مدة أربعة أعوام.

في بيته في ضاحية المرسى (المدينة الساحلية الهادئة والجميلة، وتعد من الضواحي الشمالية المعروفة لتونس العاصمة) يعتكف المؤرخ والمفكر، ويعيش وحدة اختيارية بعد انتهاء مهامه على رأس بيت الحكمة، وبعد رحيل زوجته ورفيقة دربه، وهي وحدة تقطعها من حين إلى آخر زيارات بعض الأصدقاء والمريدين وأفراد العائلة، وبخاصة ممن يستجيبون لرغبة المفكر في إعفائه من الحديث عن تفاصيل الحياة السياسية في البلاد التي يصر أنها تزعجه أكثر مما تثير انتباهه.

في هذا البيت وتحديدًا في مكتبه الذي تعبق فيه رائحة الكتب المنتشرة في كل زاوية من زواياه، التقت «الفيصل» الدكتور هشام جعيط، فكان هذا الحوار.

احتفلت مؤخرًا في تونس ومعك عدد مهم من تلامذتك والمهتمين بتجربتك، بعيد ميلادك الثمانين وبمرور ما يزيد عن خمسين عامًا كرستها في البحوث والكتابة في التاريخ وفي مجالات معرفية وفكرية عدة. وكان الاحتفال في ملتقى مهم نظم بمبادرة من مركز الدراسات والأبحاث حول السياسات العربية بتونس، وتداول باحثون ومختصون في علم التاريخ والأديان وكذلك فلاسفة على تقديم قراءات عملية ونقدية لمجمل آثارك التاريخية والفكرية، ولاحظنا أنك أعربت عن رغبتك في نشر هذه الأبحاث وتمنيت أن يبادر المنظمون إلى نشرها. هل تعدّ فكر هشام جعيط بعد المؤلفات العديدة والتحاليل والنقد والحفريات في أعمالك لم يصل بالقدر الكافي إلى الجمهور في تونس وربما حتى خارج تونس؟

استمعت في هذا الملتقى الذي خصص لتكريمي إلى دراسات معمقة ونقد وإبراز لعناصر قد تكون انفلتت عن الكاتب، ورجوت أن تنشر هذه المحاضرات الجيدة؛ لأنها متعمقة جدًّا، ولأنها كذلك من إنتاج تونسيين، فقد كتب عني إلى الآن الفرنسيون كثيرًا، وكتب عني باحثون عرب، وبخاصة المغاربة، وأدين لهم كثيرًا في التعريف بجهودي البحثية وبكتبي ومقالاتي، لكن في تونس لم تُقرأ كتبي، وإن قُرئت فإنها لم تفهم…

لماذا تصرّ على أنه لم يُقرأ لك في تونس وأن التونسيين إن قرؤوا لك فإنهم لم يفهموك، مع أننا لاحظنا في الملتقى التكريمي عددًا من الباحثين أظهروا دراية وإلمامًا كبيرين بتجربتك الواسعة؟

في الفترة الثانية بعد الشباب وبعد أن كتبت كتبًا فكرية، كتبت كتبًا تاريخية علمية كانت تلاقي دائمًا الاهتمام في فرنسا. والحقيقة لم يدرسوا كتبي ولم يحللوا الأفكار الواردة بها في فرنسا فحسب، وإنما لقيت اهتمامًا في لبنان وفي بلدان الشرق عمومًا. فهي تترجم دائمًا للعربية إن كتبت بالفرنسية، وتترجم للفرنسية إن كتبت بالعربية.

أما فيما يتعلق بالاهتمام في تونس بما كتبت فإني أعتقد أن الصدى الذي حظيت به بعض الكتب إنما هو ناتج عن التأثير الفرنسي، وبما أننا بعد الاستقلال بقينا مستعمرين ذهنيًّا، فنحن نهتم بطريقة آلية بما يكتب في فرنسا، وبما أن كتبي الأولى قد لاقت صدى في فرنسا واهتمت بها الصحافة الفرنسية، فإنها لقيت صدى في تونس كذلك. ورأيي أنها لم تُقرأ حقًّا، ولم يكن لها صدى حقيقيًّا، بمعنى لم يقع تحليل هذه الأفكار، ولم تقع الاستفادة منها.

وإذ لم يحصل اهتمام في تونس بالكتب الثلاثة التي نشرتها حول السيرة المحمدية، أو حتى بالنصوص التي نشرتها من قبل، فلأن الذي كان طاغيًا بعد تأسيس الجامعة التونسية هو المسار الجامعي الوظيفي، حتى المختصون في التاريخ الروماني، فإنهم يركزون على ما يقع في حدود إفريقية أي في تونس. وكل الباحثين التونسيين كانوا مهتمين بالدولة الوطنية حديثة النشأة تحت التأثير البورقيبي، وفي الواقع عندما دخلت الجامعة التي عدت إليها عام 1976م لم يكن يوجد أي مؤرخ أو أي فيلسوف يهتم بالتاريخ الإسلامي العام أو بالفلسفة الإسلامية.

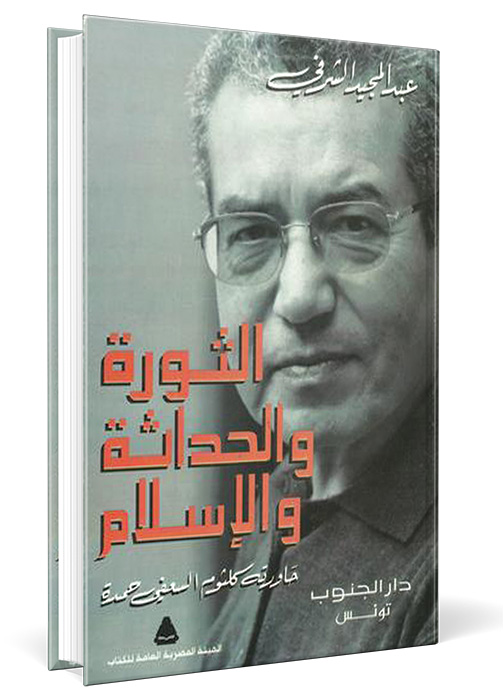

وشخصيًّا لم أر مفكرين إلا لما انتقلت إلى المشرق. وحتى في الملتقيات التي دُعيت إليها وشاركت فيها في بلدان المشرق قلما كان هناك من المشاركين مفكرون من بين التونسيين. لكن لا بد من الإشارة إلى أن هناك مفكرين جيدين تأثرت بهم من المغرب الإسلامي، وأذكر بالخصوص عبدالله العروي ومحمد أركون..

أما فيما يتعلق بتلاميذي فإني أؤكد أني كنت الأول الذي كون تلاميذ، وكتب كتبًا في تاريخ الإسلام. وطبيعي أن يتكون جيل جديد في تونس من الباحثين في مادة التاريخ الإسلامي ممن تتلمذوا عليّ، وهم اليوم يكتبون ويحللون وينقدون وهذا جيد جدًّا…

كنتَ مهتمًّا بالفلسفة في البداية، لكنك اخترت في النهاية التاريخ. وتخصصت في التاريخ الإسلامي القديم، فكيف حدثت هذه السيرورة؟

كنتَ مهتمًّا بالفلسفة في البداية، لكنك اخترت في النهاية التاريخ. وتخصصت في التاريخ الإسلامي القديم، فكيف حدثت هذه السيرورة؟

فعلًا كنت ميالًا في شبابي لدراسة الفلسفة. لكن شاءت الظروف فيما بعد أن اهتممت كثيرًا بالعلوم الإنسانية، ومن العلوم الإنسانية اتجهت إلى التاريخ، وبعد فترة طويلة من دراساتي وأبحاثي التاريخية رجع لي اهتمامي بالفلسفة، لكن بصفة خاصة فأنا مغرم بقراءة الكتابات الفلسفية. ورغم تخصصي في علم التاريخ فإنني لم أتخلّ عن رغبتي في المطالعة في عدة مجالات، فقرأت كثيرًا عن الإثنولوجيا وعن علم التحليل النفسي، وكانت لي مطالعات أخرى في تاريخ الأديان مثلًا، واستفدت من فترة التدريس بالجامعة الزيتونية في تنمية مطالعاتي بحكم أنه كان لي ما يكفي من الوقت لإشباع نهمي من المطالعة.

غير أنني أشير إلى أنني وفي أول ما كتبت لم أكتب كتبًا تاريخية وإنما كتبًا فكرية فيها عنصر فلسفي، وقبل أن أكتب أطروحتي التاريخية الدقيقة العلمية، كتبتُ في موضوعات تهمّ حال العالم العربي والإسلامي، وفلسفة الدين، وأمور من هذا القبيل، فألفت كتابين في هذا المجال وهما: «الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي» و«أوروبا والإسلام» ثم هاجرت في فترة معينة إلى فرنسا وعندما رجعت إلى تونس رجعت بالطبع إلى التدريس في الجامعة. بطبيعة الحال اختصاصي هو التاريخ، والتاريخ الإسلامي بالخصوص، وألفت ما لا يقل عن ستة كتب عن التاريخ الإسلامي الأوّلي وهي كتابة دقيقة وعلمية، راجعت فيها العديد من المسلّمات الدينية، وسلّطت فيها نظرة نقدية على العديد من المصادر التي اهتمت بتاريخ الإسلام.

البدايات والأفكار الكبرى

شغلت الدكتور هشام جعيط في البداية الأفكار الكبرى التي كانت منتشرة في فترة التحولات التي شهدتها المجتمعات العربية والإسلامية في أواسط القرن الماضي، وشدت القومية العربية اهتمامك قبل أن تحسم في الموضوع فكيف كان ذلك؟

أردت الاهتمام في البداية بفكرة القومية العربية التي كانت سائدة لدى المثقفين العرب حتى في النظم السياسية، وخرجت بفكرتين:

أولًا أن القومية العربية كانت تبتعد -حتى نشأة الوطنيات وتأسيس الأوطان- من وجهة نظر النخبة المثقفة أو السياسية، بقوة عن الإسلام في حين كنت أعدّ الدين مترسّخًا في تلك الفترة لدى الشعوب، ولا يمكن تخيل نجاح مشروع وطني بدون مساندة الشعب؛ لذلك اعتبرت أن العروبة والإسلام يندمجان خلافًا للفكر الماركسي الذي كان طاغيًا لدى النخبة العربية المثقفة، ولكنني لم أكن ماركسيًّا…

ثانيًا اعتبرت باكرًا أن الإيمان بالهوية ورسوخها في التاريخ العميق لا يمكن أن يحصل بدون أن ندخل بجدية فيما أسميته بالتحديث والسيرورة العربية نحو المستقبل. فأنا أومن بأهمية تحقيق التوازن بين الهوية الجماعية والدخول في التاريخ المعاصر. وقد حاولت أن أجد خطًّا فكريًّا في هذا المجال، ثم تابعت في فرنسا الكتابة، فأصدرت كتاب «أوروبا والإسلام» وقارنت فيه بين الحضارتين في الماضي بالأساس، ومكنني اهتمامي بالتاريخ من مواصلة أطروحتي وتوسيع أفق الكتابة. فأوليت اهتمامًا خاصًّا بالحضارة الإسلامية، وقدمت دراسات حول المدينة في الإسلام، فاهتممت بالخصوص بمدن الكوفة وبغداد والبصرة، مع العلم أن دراستي للمدينة في الإسلام لم تكن من وجهة نظر ضيقة؛ لأنها تدخل في حضارة كبيرة، ودرستها تمامًا مثلما يدرس الآخرون مثلًا تاريخ اليونان… إلخ.

عبدالله العروي

أعلنت مرارًا أنك تفوقت على المستشرقين، بل أعلنت أن عهد الاستشراق قد انتهى بعد صدور ثلاثيتك حول السيرة المحمدية؛ كيف ذلك؟

لم يعد هناك مستشرقون من ذوي الأهمية في الغرب، فأغلبهم قد مات، ولم يأت جيل جديد، وهؤلاء كانوا ينزعجون من أن يدرس عربي مسلم أساسَ الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية، ويهتم بتورخة الإسلام.

أعتقد أن المستشرقين في الفترة التي كتبت فيها لم يكونوا متمكنين من علم التاريخ، وكان مسارهم يقوم على تعلم العربية أو الفارسية، وليس لهم تكوين تاريخي نقدي حقيقي. كانت كتاباتهم سردية، وتطغى عليها أحكام مسبقة، واعتبارات خارج الحقل العلمي، وهي مسكونة بفرض تفوق الغرب على الشرق الإسلامي. وأنا كمبرّز في التاريخ كان لي اطلاع على التاريخ، وعلى المنهجية التاريخية، وشخصيًّا انتقدت البعض منهم، ويمكن القول من خلال ثلاثيتي حول السيرة المحمدية: إن الاستشراق انتهى على يد أحد الشرقيين المسلمين.

هناك مفارقة عجيبة في علاقة المفكر هشام جعيط بالساحة الثقافية الفرنسية والتونسية، فقد وجدت كتاباتك الأولى صدى واسعًا في فرنسا، ثم في تونس، لكن خلافًا لما كان متوقعًا فإن ثلاثية السيرة المحمدية وعلى الرغم من اتباعك في كتابتها لمنهج عملي دقيق ونقدي، وإصرارك على أنها من أفضل الكتب التاريخية التي اهتمت بالسيرة النبوية، فإنها لم تحظ بالاهتمام المتوقع في فرنسا بالذات؟

لم تجد الكتب الأخيرة التي تخص حياة الرسول صلى الله عليه وسلم (ثلاثة أجزاء) صدى كبيرًا على الرغم من أن فيها -حسب اعتقادي- تجديدًا كبيرًا. فقد اعتمدت على عدد مهم من المصادر إضافة إلى سيرة ابن إسحاق؛ لأنه أول من كتب في السيرة النبوية، وقبله كانت الأحاديث تنقل شفويًّا، وسلطت على كل المصادر نظرة نقدية، والغاية من ذلك تقديم دراسة تكون قريبة من الحقيقة التاريخية. وقد اهتم كتاب «حياة محمد» بأجزائه الثلاثة بأهم المحطات الحاسمة؛ من بينها الوحي والدعوة والحروب والتحالفات والتنظيم السياسي والحياة الاجتماعية في المدينة… إلخ.

وقد قمت بترجمته إلى الإنجليزية؛ لأني أردت أن يتعرف عليه المسلمون المثقفون والعلماء في آسيا والهند والباكستان، الذين لا يقرؤون بالفرنسية ولا العربية بل يقرؤون باللغة الإنجليزية. لم تجد هذه الثلاثية صدى في فرنسا؛ لأنني أعتقد أن المستشرقين المهتمين بالتاريخ الإسلامي القديم والكلاسيكي ماتوا ولم يتجددوا. والمهتمون اليوم بالعالم الإسلامي في أوربا وحتى في أميركا إنما يهتمون بما هو معاصر من حركات إسلامية، ويركزون على الإسلام السياسي، وليس على الإسلام الحضاري والديني.

محمد أركون

لكن الكتب التي تهتم بشخصية الرسول الكريم وبحياته وبالسيرة ما زالت تصدر بكثافة في أوربا، وبخاصة في فرنسا، وتجد رواجًا مهمًّا؟

إنها الكتب الشعبية المكتوبة للقراء الشعبيين، أما كتابي فهو مبني على التاريخ الدقيق العلمي والنقدي. من جهة أخرى لا بد من الإقرار بأن العلوم الإنسانية في فرنسا مثلًا سقطت الآن؛ لأن كبار الباحثين الاجتماعيين وكبار المؤرخين وكبار الأنثربولوجيين ذهبوا ولم يتجددوا، وغلبت على الساحة الثقافية الميديا. لا أنكر دور التلفزيون لكن الحوارات بما فيها التي شاركت فيها مع غيري حول النبي الكريم والقرآن والمسيح ليست سيئة لكنها تبقى موجهة لوسط واسع من المثقفين.

إن دراسة تاريخ الإسلام المبكر أو الإسلام التأسيسي هي في نظر نقادك إنما هي محاولة لفهم مغلقات الحاضر، وبحث عن حلول للمشاكل الآنية. هل يمكن فعلًا أن نبحث عن حلول لمشاكل الحاضر عبر دراسة الماضي؟

المشاكل الآنية درستها بالخصوص في كتبي الفكرية الأولى أو كتابي الأخير، وكذلك في كتاب «أزمة الثقافة الإسلامية». فيما يخص التاريخ الدقيق أردت فيه محاكاة المستشرقين القدامى وتحسين الرؤية لهذه الحضارة؛ لأني لا أعدهم قاموا بعمل جيد لترويج الصورة القريبة من الحقيقة التاريخية والبعيدة من التأثيرات السياسية والأيديولوجية إلا البعض.

لكن من ناحية ثانية فإن كتاباتي لا تتوقف عند الفكرية والعلمية من الموضوعات، ففي حقبة الثمانينيات دخلت في الجو الثقافي العربي. كنت من التونسيين القلة الذين يشاركون في الملتقيات التي تنتظم في الشرق أو في العاصمة المغربية الرباط وفي تونس أحيانًا، وهي تنتظم عادة بمبادرة من مراكز ووحدات البحث العربية. شاركت في ملتقيات حول الواقع العربي، وكنت أشارك مع النخبة العربية، وكانت لي علاقات وطيدة مع المثقفين العرب الذين يهتمون بالواقع الأيديولوجي الثقافي السياسي. وكنت كثيرًا ما أكتب في كتب وفي مجلات عربية وفرنسية، وحتى في أميركا، حول هذا الواقع الحديث.

أعتقد أن العالم الإسلامي كله في مخاض، وهذا المخاض في الحقيقة ابتدأ بعد الحرب العالمية الثانية عندما قامت تغييرات متعددة في النظم الحاكمة في الشرق وفي بلاد المغرب، ونشأت حركات استقلالية، وطرأت تغييرات، وكثرت التساؤلات حول المستقبل، ثم وقعت تطورات وجاءت الحركات العروبيّة، ثم الإسلامية، ثم حصلت حروب متعددة في الشرق، من بينها حرب لبنان التي دامت 15 سنة، واندلعت حروب أخرى في أفغانستان مثلًا، وجاءت الثورة الإسلامية الإيرانية، واهتممت بهذه المشاكل. وأعتقد أننا لا نعيش مخاضًا فحسب في المنطقة، وإنما أحدث كل هذا زلزالًا.

وكما عرفت أوربا فيما بين عامي 1914 و1945م حربين عالميتين مدمرتين، انتقل العنف إلى الشرق الأوسط وإلى المغرب، ولكن الشرق الأوسط ليس العربي فقط، فإيران الإسلامية تتدخل في الشؤون العربية، وأفغانستان في حالة اضطراب منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وأتت أمور جديدة لم تكن في الحسبان على غرار الصراع بين الشيعة والسنة، وهو صراع دامٍ في كثير من الأحيان. سننتظر ماذا سينتج عن هذا الزلزال؛ لأنه سيأتي يوم وتتوقف الحروب كما توقفت من قبل في أوربا وغيرها، وسنرى ما يمكن أن ينتج من كل هذه الاضطرابات…

حروب المسلمين ضد الغرب

ترفض كل المقولات التي تعد التنظيمات العنيفة والمسلحة الناشطة في المنطقة العربية والإسلامية اليوم، هي حركات دخيلة وصنيعة فاعلين غرباء على المنطقة؛ ماذا تستند في تأكيدك ذلك؟

ترفض كل المقولات التي تعد التنظيمات العنيفة والمسلحة الناشطة في المنطقة العربية والإسلامية اليوم، هي حركات دخيلة وصنيعة فاعلين غرباء على المنطقة؛ ماذا تستند في تأكيدك ذلك؟

أعتقد أن الصراع في المنطقة العربية والإسلامية اليوم هو صراع سياسي وصراع حضاري يلتحف بغطاء الدين، وهو صراع حضاري بمعنى أن العالم الإسلامي يريد التخلص من هيمنة الغرب.

صحيح أن الحروب هي فيما بين المسلمين، ولكنها أيضًا حروب ضد الغرب، والواقع أن الغرب إلى الآن تدخل كثيرًا في شؤون العرب والمسلمين، سواء دبلوماسيًّا أو اقتصاديًّا أو حتى عسكريًّا. وكأن العالم الإسلامي يريد التخلص من هذه الهيمنة -وفي بعض الأحيان ومثلما يمارسه تنظيم الدولة المعروف بـ«داعش»- بعنف كبير؛ لأن الحركات الإصلاحية فيما يخص الإسلام وموضوع الإسلام وعلاقته بالحداثة ابتدأت منذ القرن التاسع عشر، وكانت الحركات فكرية وسياسية أحيانًا، مثلما نجد ذلك عند الإخوان المسلمين، ولكنها لم تكن حركات عنفيّة، وإنما حركات أيديولوجية مرتكزة على الإسلام.

كأن العرب والمسلمين عدوا تأخرهم لا يمكن أن يُحَل إلا من طريق العودة إلى الإسلام، وليس من طريق تغييرات أخرى، لكن الأمور تطورت أكثر فأكثر، فلم تعد المسألة أيديولوجية وإنما أصبحت مسألة حربية. دخلت كذلك مشكلة الديمقراطية على غرار ما حدث في تونس وانتشر بسرعة فائقة في كل العالم العربي تقريبًا، والتقى بأرضية إسلامية أخرى، فارتبكت الأمور وازدادت تعقيدًا.

غير أنه لا بد من التسليم بأن العالم أصبح موحدًا، وكل ما يجري في نقطة محددة له صدى في العالم أجمع، وهذا ما يسمونه بالعولمة، وهي ليست فقط عولمة مالية وتكنولوجية، وإنما عولمة بالأيديولوجيات وبسريان الأخبار بسرعة فائقة، ثم إن العالم كله اليوم في تغيّر وفي اضطراب.

ألا ترى أن أميركا اللاتينية التي عرفت مثلنا دكتاتوريات وأزاحت هذه الدكتاتوريات هي مضطربة الآن، فالبرازيل التي كان يعول عليها في أن تكون قوة صاعدة، هي في حالة اضطراب، وكأن الديمقراطية التي تأسست في هذا البلد بعد الدكتاتورية لم تترسخ؟

إن أميركا اللاتينية تشبه العالم الإسلامي، فعندما نرى حالة المكسيك التي دخلت شيئًا ما في الديمقراطية، إلا أنها اليوم في اضطراب كبير، وفينزويلا كذلك في اضطراب. نزداد اعتقادًا بأن العالم كله يتحرك، وأن شيئًا ما بصدد إعادة التشكل في المجتمع الإنساني. ومن بين المؤشّرات على هذا الحراك الذي يشهده العالم أن الأميركيين الذين ازدادوا إمبريالية منذ تغلبهم في الحرب العالمية الثانية وسقوط الاتحاد السوفييتي يواجهون اليوم مجددًا منافسة روسية، ولحسن الحظ الآن أن روسيا الحالية استرجعت بعض قواها على النطاق العالمي الجيوسياسي. فقد عاش العالم فترة كانت فيها السيطرة الأميركية قوية جدًّا، وكانوا وحدهم تقريبًا في الساحة العالمية؛ لأن الصين كانت مهتمة بالتنمية الاقتصادية، ولم تظهر اهتمامًا بالسياسة الخارجية. ولكن أين نحن إزاء هذا المشهد العالمي الذي يتأكد يوميًّا أن لا دور لنا فيه أمام اللاعبين الأجانب من روس وأميركان وغيرهما.

العالم الحديث لا يعطي الشباب هدفًا في الحياة

ألا تعتقد أن هذا التدخل الأجنبي يزيد في دفع الشباب العربي والمسلم نحو حلول طوباوية على غرار الانضمام لتنظيمات عنيفة وإرهابية مثل تنظيم «داعش» مثلًا؟

ألا تعتقد أن هذا التدخل الأجنبي يزيد في دفع الشباب العربي والمسلم نحو حلول طوباوية على غرار الانضمام لتنظيمات عنيفة وإرهابية مثل تنظيم «داعش» مثلًا؟

لكن الشباب الذي انضم إلى «داعش» ليس فقط من المسلمين، وإن كان في أغلبيته يتكون من العرب والمسلمين، فهناك أوربيون من أصل أوربي دخلوا في المعمعة مع داعش. هذا يعني أن العالم الحديث لا يعطي الشباب هدفًا في الحياة.

هناك فراغ بالنسبة للشباب، والشباب دائمًا مثاليّ يبحث عن مَثل أعلى، لكن هذا النمط المجتمعي لا يوفر المُثل العليا، والشباب في البلدان الغربية يعيشون في مجتمعات استهلاكية ليس لديها أي هدف روحي، وتفككت العائلة هناك أو هي في تفكك. وهناك عدد كبير من الغربيين أنفسهم اتجهوا نحو الجهاد.

أما بالنسبة للشباب المسلم فنجد المشكلة نفسها، أي غياب الهدف الروحي مع زيادة أنهم في بلدانهم لديهم مشاكل اقتصادية ومشاكل تشغيل، وفي البلدان الغربية حيث يوجد مسلمون على غرار فرنسا بالخصوص يهان الشباب المسلم صباح مساء وليس لهم موقع في هذا المجتمع، والغريب أن نسبة من الشباب المغاربي بالخصوص ما زالوا يتصورون أن الجنة في أوربا، ويلقون بأنفسهم في البحر على أمل الوصول إلى الضفة الأخرى ولو كلفهم ذلك دفع حياتهم ثمنًا لهذا الحلم الطوباوي.

من ناحية أخرى يريد الشباب التضحية وهذا منذ القدم، إنما طريقة «داعش» ليست كغيرها من التنظيمات على غرار القاعدة وجماعة الإخوان، فهي عنيفة جدًّا، ورجوعها إلى الإسلام هو رجوع بدائي، لعلهم يريدون تحدي القيم الغربية سواء الديمقراطية أو حقوق الإنسان، والرجوع إلى حالات حتى في الإسلام القديم لم تكن موجودة بكثرة، مثل العبودية للنساء، وكأنهم يريدون أن يكوّنوا إسلامًا متشددًا جدًّا مثل الخوارج القدامى، وهذا يستجلب الشباب من دون أن ننسى تدخل عنصر السياسة وحب التسلط.

ولكنّ هناك اعترافًا حتى من بعض القادة الأميركيين أنفسهم على غرار وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي ذكرت في كتابها الأخير أن «داعش» صُنع أميركي بحت؟

أولًا أنا إنسان ضد أن يتدخل الغربيون في شؤون المسلمين. أما عن سؤال: من صنع «داعش»؟ فإني أعتقد أن حرب العراق التي قام بها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن كانت كارثة حقيقية. فبعد سقوط بغداد واحتلال العراق، وضعوا على الحكم الشيعة فقط، وهمّشوا أهل السنة، وقسموا السكان. وهناك عدد كبير من الضباط من البعثيين القدامى لم يهضموا هذا الاحتلال، وصاروا من القيادات العسكرية في هذه التنظيمات، ودخلوا في النطاق الإسلامي بعد أن كانوا لائكيين، وانضموا لتنظيمات يعدونها أنجع. فالقومية العربية اليوم سقطت وعوّضها الجهاد الإسلامي، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الإسلاميين ليس كلهم من أهل الجهاد؛ الإخوان المسلمون في مصر مثلًا لم يكونوا من أهل الجهاد بل كانوا متسيّسين أكثر، والإسلاميون في تونس كذلك لم يكونوا جهاديين بل كانوا معتدلين. إنما جاءت هذه الحركات القوية بتسلسل، فبعد تنظيم القاعدة نشأ تنظيم «داعش» ودخلت السياسة والتنافس والعداء الكبير بين دول المنطقة، وتحديدًا بين السعودية وإيران في الميزان، فتكوّن هذا المشهد المتوتر.

أولًا أنا إنسان ضد أن يتدخل الغربيون في شؤون المسلمين. أما عن سؤال: من صنع «داعش»؟ فإني أعتقد أن حرب العراق التي قام بها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن كانت كارثة حقيقية. فبعد سقوط بغداد واحتلال العراق، وضعوا على الحكم الشيعة فقط، وهمّشوا أهل السنة، وقسموا السكان. وهناك عدد كبير من الضباط من البعثيين القدامى لم يهضموا هذا الاحتلال، وصاروا من القيادات العسكرية في هذه التنظيمات، ودخلوا في النطاق الإسلامي بعد أن كانوا لائكيين، وانضموا لتنظيمات يعدونها أنجع. فالقومية العربية اليوم سقطت وعوّضها الجهاد الإسلامي، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الإسلاميين ليس كلهم من أهل الجهاد؛ الإخوان المسلمون في مصر مثلًا لم يكونوا من أهل الجهاد بل كانوا متسيّسين أكثر، والإسلاميون في تونس كذلك لم يكونوا جهاديين بل كانوا معتدلين. إنما جاءت هذه الحركات القوية بتسلسل، فبعد تنظيم القاعدة نشأ تنظيم «داعش» ودخلت السياسة والتنافس والعداء الكبير بين دول المنطقة، وتحديدًا بين السعودية وإيران في الميزان، فتكوّن هذا المشهد المتوتر.

العرب والمسلمون ساهما في بناء الحداثة

يوجه بعض الباحثين نقدًا إلى المفكر هشام جعيط؛ لإيمانه بقيم الحداثة الغربية، وقراءته النقدية لتاريخ الدين الإسلامي. ونرى في هذا الحديث معك أنك حاسم في توصيفك للغرب، وتطالبه بالتوقف عن التدخل في شؤوننا. كيف يمكن إذن أن نستفيد من قيم الحداثة، وتحديدًا من الحرية والديمقراطية، من دون أن نخشى الانحرافات عن الذات وعن الهوية وعن الأصل؟

_ إن الحداثة هي ابنة الغرب، وقد نشأت مع النهضة التي شهدها الغرب، ولكنها نتيجة تراكمات وتفاعل الحضارات وجهود التحديث المتواصل، ونحن كعرب ومسلمين ساهمنا في بناء الحداثة التي أعتقد أنها انطلقت من الأندلس مع الثورة العلمية. اليوم نحن في حالة تأخر وتقهقر ما في ذلك شك، وسنظل مرتبطين بالغرب، وسنبقى تبعًا له، وسيواصل التدخل في شؤوننا ما دمنا نكتفي باستهلاك الثقافة الغربية وفي أحسن الحالات نستهلكها استهلاكًا جيدًا.

العالم كله يتحرك اليوم لكن ما زال هناك تردد في المنطقة العربية حول تبني قيم المدنية، وحول أهمية المشروع الثقافي الذي يقوم على السمو والإبداع، وعلى الخلق وعلى التميز… لن ننخرط في حراك العالم إلا بثقافة متميزة لا تكون نتيجة مبادرات فردية فحسب، وإنما تتحول إلى ثقافة جمعية. والحداثة عندي مرتبطة بالهوية، والهوية ما زالت تقوم بدورها الإستراتيجي في مقاومة الهيمنة الإمبريالية التي أخذت شكل الهيمنة الاقتصادية، وما دعوتي للغرب بالكف عن التدخل في شؤون العرب والمسلمين إلا انطلاق من اعتقادي في ضرورة التمسك بخصوصياتنا، وبالعناصر الأساسية التي انبنت عليها هويتنا وحضارتنا. لكن الهوية لا ينبغي أن تبقى دائمًا نبشًا في التاريخ ولا انغماسًا في التراث وتمترسًا وراء الدين واللغة. إنها لا تقوم كذلك على الذاكرة فحسب، بل تعني بناء الذات والمستقبل، واحتكاك الهويات الفردية، وانفتاحها على الأخلاقيات التي تقرّب بين البشر وتبني القيم، التي تفتح آفاقًا أمام الإنسان، وتعطي لحياته معنى، وتجعل منها قيمة عالية.

العالم كله يتحرك اليوم لكن ما زال هناك تردد في المنطقة العربية حول تبني قيم المدنية، وحول أهمية المشروع الثقافي الذي يقوم على السمو والإبداع، وعلى الخلق وعلى التميز… لن ننخرط في حراك العالم إلا بثقافة متميزة لا تكون نتيجة مبادرات فردية فحسب، وإنما تتحول إلى ثقافة جمعية. والحداثة عندي مرتبطة بالهوية، والهوية ما زالت تقوم بدورها الإستراتيجي في مقاومة الهيمنة الإمبريالية التي أخذت شكل الهيمنة الاقتصادية، وما دعوتي للغرب بالكف عن التدخل في شؤون العرب والمسلمين إلا انطلاق من اعتقادي في ضرورة التمسك بخصوصياتنا، وبالعناصر الأساسية التي انبنت عليها هويتنا وحضارتنا. لكن الهوية لا ينبغي أن تبقى دائمًا نبشًا في التاريخ ولا انغماسًا في التراث وتمترسًا وراء الدين واللغة. إنها لا تقوم كذلك على الذاكرة فحسب، بل تعني بناء الذات والمستقبل، واحتكاك الهويات الفردية، وانفتاحها على الأخلاقيات التي تقرّب بين البشر وتبني القيم، التي تفتح آفاقًا أمام الإنسان، وتعطي لحياته معنى، وتجعل منها قيمة عالية.

أليست الديمقراطية هي أساس الحداثة، إذن لماذا تعطلت عجلة التقدم في البلدان التي عاشت مؤخرًا ثورات، ونتج منها تغيير في الأنظمة الدكتاتورية، وبناء تجربة في الديمقراطية، وأصبحت معظم بلدان ما يسمى بـ«الربيع العربي» ساحة حرب، وكثرت بها بؤر التوتر؟

لا بد من الإقرار بأننا اليوم في تونس أحسن حالًا بكثير مما كنا عليه في حكم الرئيس ابن علي، لكن أساس الديمقراطية ليس الانتخابات. الأساسات هي القيم التي تستقيم عليها الديمقراطية. والقيم الأساسية هي أولًا الحريات إذا أحسنّا استعمالها، ونحن بلدان لم تحسن استعمال الحريات، وعادة ما ندخل في نوع من الهمجية في استعمال الحريات، في حين أنه لا بد من نوع ما من الانضباط؛ لكسب هذه الحريات. وثانيًا احترام قيمة الحياة الإنسانية. ما معنى القتل في نهاية الأمر؟ إنه عدم احترام للنفس البشرية، وهذه هي القيم الأساسية، وهذه هي أسس الديمقراطية، فكل إنسان فرد له حقوقه، ولكن في الحقيقة هذه الأسس موجودة في التراث الديني، ولسنا في حاجة للبحث عنها عند الآخرين، فالدين الإسلامي يحرم التعذيب والظلم والقتل من دون حق. القتل ممنوع في القرآن، والشتم كذلك، والعنف ممنوع أيضًا في القرآن إلا من ظُلم، والعدوان ممنوع، ولكن الطبيعة البشرية هي طبيعة حيوانية أيضًا.

لا جدوى من حركة معادية للأديان

عندما كان الغرب في سيرورته نحو الحداثة كانت هناك فكرة أساسية تتمثل في مناهضة الدين أو تحييده عن السياسة والاقتصاد، ولكن الدين عاد بقوة في العقود الأخيرة، فهل تعدّ من راهن على زوال المسألة الدينية وبخاصة في البلدان اللائكية قد أخطأ التقدير؟

عندما كان الغرب في سيرورته نحو الحداثة كانت هناك فكرة أساسية تتمثل في مناهضة الدين أو تحييده عن السياسة والاقتصاد، ولكن الدين عاد بقوة في العقود الأخيرة، فهل تعدّ من راهن على زوال المسألة الدينية وبخاصة في البلدان اللائكية قد أخطأ التقدير؟

المسألة لا تهم الغرب ككل، فالمجتمع الأميركي مجتمع متدين، وإنما تهمّ عددًا من البلدان الأوربية وبخاصة فرنسا التي أسقطت دينها القديم وعوّضته باللائكيّة المتشددة، لكن الدين لم يغب في بريطانيا وفي ألمانيا وبولونيا وغيرها.

صحيح أن السيرورة الاقتصادية والسياسية للدولة في ألمانيا وفي بريطانيا وغيرهما خارجة عن الدين لكن ليس هناك في هذه البلدان لائكية متشددة، وهناك قسم كبير من المجتمعات الأوربية متدين، أما فيما يخصنا كعرب ومسلمين، فإننا قبل أن ندخل في الحداثة (دخلنا في الحداثة في الخمسينيات من القرن الماضي) كنا مستعمرين، وكان الدين يسيطر على البلدان الإسلامية كلها تقريبًا، وفي جميع أشكال حياتها. ثم ماذا نعني بإلغاء الدين؟ هل هو فصل الدين عن السياسة أم فصله عن الاقتصاد؟ والإجابة على ذلك أن هذا الفصل هو اليوم أمر واقع تقريبًا حتى في بلداننا.

ومثلما أرى أنه لا داعي لفكرة بعث ميثاق لحقوق الإنسان المسلم، وكانت قد بادرت بها بعض الدول الإسلامية؛ لأني أعتقد أن المسلم ليس كائنًا مختلفًا، وأن مواثيق الأمم المتحدة عامة تسري على الناس جميعهم، فإني لا أرى كذلك ضرورة أو أهمية لظهور مثل هذا التيار الداعي لإلغاء عنصر الدين؛ لأن الدين موجود ومتغلغل داخل غالبية الفئات الاجتماعية، أما الفصل بين الدين والسياسة، وبين الدين والاقتصاد فهو كما سبق وذكرت قد أصبح أمرًا واقعًا.

بقي أن هناك قسمًا أو فئة من الشباب أو من المثقفين يريدون وهم يحاولون تطبيق كل العناصر الدينية، أن يكون لهم نوع من الحرية، وهذا في اعتقادي يدخل في باب حرية المعتقد فعلًا، ولكل شعب عاداته وتقاليده المرتبطة بالدين، وليس هناك أي ضرورة للقيام بحركة ضد الدين ما دامت هذه المسائل تدخل في باب الحرية وترسخها.

وعمومًا فإن مشكلة الدين ليست مطروحة في تونس فقط، وإنما في العالم الإسلامي، وفي هذه الفترة الحالية حصل نوع من العودة بقوة إلى الدين، فالنظام الإيراني مثلًا جاء بأيديولوجيا جديدة تشبه بالضبط ما كان عليه الاتحاد السوفييتي زمن ستالين، فالشيوعية هي دين حديث يربط المجتمع كله بأيديولوجيا دينية. عمومًا المسلمون لم يجدوا نوعًا من الأيديولوجيا على غرار الماركسية تربط بين المجتمع بقوة، وتبتعد من لائكية الشاه وجماعته، التي كانت خاضعة تمامًا للغرب.

كتبت في خاتمة كتابك «أزمة الثقافة الإسلامية» (صادر عن دار النشر الفرنسية فايار سنة 2004م) أنه حتمًا سيأتي يوم ويتحقق فيه مطمح المسلمين في نشر ثقافة السمو التي تمنح طعمًا للحياة، وأشرت إلى أن الدولة ليست سوى محرك للتنمية المادية والمعنوية، وأن المجتمع المدني سيقوم بدوره المطلوب منه، وأن التغيير في العالم العربي والإسلامي يتطلب عدة شروط، وهي الديمقراطية والسلم بالداخل والخارج، والتضامن بين الشعوب، والإيمان بقيمة حياة الإنسان كفرد وداخل المجموعة. أين نحن من هذه «النبوءة» أو هذه البشرى والعالم العربي يعيش اليوم حروبًا دموية، وتعصف به الصراعات من كل جانب؟

كتبت في خاتمة كتابك «أزمة الثقافة الإسلامية» (صادر عن دار النشر الفرنسية فايار سنة 2004م) أنه حتمًا سيأتي يوم ويتحقق فيه مطمح المسلمين في نشر ثقافة السمو التي تمنح طعمًا للحياة، وأشرت إلى أن الدولة ليست سوى محرك للتنمية المادية والمعنوية، وأن المجتمع المدني سيقوم بدوره المطلوب منه، وأن التغيير في العالم العربي والإسلامي يتطلب عدة شروط، وهي الديمقراطية والسلم بالداخل والخارج، والتضامن بين الشعوب، والإيمان بقيمة حياة الإنسان كفرد وداخل المجموعة. أين نحن من هذه «النبوءة» أو هذه البشرى والعالم العربي يعيش اليوم حروبًا دموية، وتعصف به الصراعات من كل جانب؟

_ لا يمكن الجزم بما سيحدث في المستقبل القريب، والقول بأن هناك مؤشرات توحي بمزيد من التقسيمات داخل الأراضي العربية، لن يحدث إلا في فرضية واحدة، وهي نجاح تنظيم «داعش» في توحيد سوريا والعراق مع العلم أن فرضية «غلبة» داعش ليست مستبعدة، حتى روسيا التي هي في الظاهر تحارب تنظيم «داعش» في سوريا إنما هي تتدخل أساسًا لمساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفعلًا هناك أزمة كبيرة في المنطقة العربية والإسلامية، لكن وراء الأزمات عادة يأتي وضع جديد، بقي أن العنصر الإيجابي في العملية أنه من قبل ومنذ خمسين سنة تقريبًا كانت العروبة شيئًا والإسلام كان شيئًا آخر، وداخل العروبة كانت هناك نظريات الوطنية على غرار نظرية بورقيبة، وكانت هناك انقسامات. واليوم هناك رقعة في العالم هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحتى بعض بلدان آسيا الوسطى التابعة للاتحاد السوفييتي سابقًا والعالم الإسلامي الذي خرج من الاستعمار يريد تأكيد ذاته في مسار التاريخ بالصيغة التي يراها، وتوجد داخل هذا الصراع وحدة إسلامية، والعرب لم يعودوا وحدهم في الصراع، هناك اليوم أفغانستان وإيران وإندونيسيا والباكستان، على حدودها على الأقل. ثم لا ننسى أن هذه الرقعة لها تاريخ كبير جدًّا، وهي التي كوّنت الحضارة وهي مهدها الأصلي.

الانحدار الأوربي

تصر على أن أوربا في حالة انحدار وفرنسا التي عشتَ فيها حوالي عشرين سنة ونشرت فيها كتبك، تراجعت كثيرًا وأصبحت تابعة لأميركا، والعالم بأكمله مضطرب، كيف يبدو لك مستقبل العالم ككل؟

_ بالنسبة لأوربا فقد عرفت أوجها في القرن التاسع عشر وفي النصف الأول من القرن العشرين، لكن في التاريخ الإنساني -وقد عشنا التجربة في العالم الإسلامي في القرون الأربعة الأولى بعد التأسيس- يتكون فكر وفن كبيران، ثم تتوقف الحركة. ومن علامات هذا الانحدار في أوربا ليس فقط التبعية السياسية والضعف الثقافي الفادح والتراجع على مستوى العلوم الإنسانية… إلخ، إنما أيضًا سيطرة المشاعر السلبية على المجتمعات، وبخاصة المجتمع الفرنسي، وعلى رأسها مشاعر الكراهية ورفض الآخر والإسلاموفوبيا التي ما فتئت تزداد حدتها، ليس فقط بسبب العمليات الإرهابية؛ لأنه إن سقط بضع عشرات من الضحايا في باريس وبروكسل، فإنه يسقط يوميًّا ما لا يقل عن 50 ضحية في العراق. لكن مشاعر الكراهية لا تقتصر فقط على المسلمين الذين نقول عنهم عادة إنهم يرفضون الاندماج في المجتمعات الغربية، إنما هناك عنصرية واضحة ضد اليهود في فرنسا، والسؤال: أليس اليهود متفرنسين كفاية، فلماذا هذه العنصرية ضدهم إذن؟ وينبغي أن يكون المرء قد عاش داخل المجتمع الفرنسي سنين طويلة مثلي، لا أن يكون مجرد زائر، حتى يعرف حقيقة هذا المجتمع. وواضح جدًّا أن أوربا في طريقها نحو التفكك، فهي لم تبن دولة فيدرالية وإنما بنت اتحادًا هشًّا.

وعمومًا لقد تغيرت الأمور كثيرًا على مستوى العالم، ولم تعد فكرة انتقال العلوم والفنون إلى أمكنة أخرى صحيحة؛ لأن العالم الرقمي سيغلب الكتاب، والصورة ستغلب النص المكتوب، والعالم مرتبط بقوة بشبكات الإنترنت، والمجتمع العالمي أصبح مرتبطًا بقوة عن طريق شبكات الميديا. وللإشارة فقط فقد قرأت ضمن مطالعاتي وفي دراسة علمية جدية أن شركتي «أبل» و«غوغل» ستصيران المسيطرتين على العالم في المستقبل، وهذا ممكن جدًّا.

ترى أن السؤال حول دور المثقف اليوم في المجتمع سؤال تقليدي، لأن دوره تراجع، لكن المنطقة العربية شهدت من قبل ميلاد شخصيات مثقفة كان لها تأثيرها في بناء مستقبل الأمة العربية والإسلامية، فهل يعني ذلك أن علينا أن نقفل باب الأمل في ظهور ابن عربي جديد وابن خلدون آخر وابن رشد هذا العصر وغيرهم في المنطقة؟

ترى أن السؤال حول دور المثقف اليوم في المجتمع سؤال تقليدي، لأن دوره تراجع، لكن المنطقة العربية شهدت من قبل ميلاد شخصيات مثقفة كان لها تأثيرها في بناء مستقبل الأمة العربية والإسلامية، فهل يعني ذلك أن علينا أن نقفل باب الأمل في ظهور ابن عربي جديد وابن خلدون آخر وابن رشد هذا العصر وغيرهم في المنطقة؟

لقد تراجع فعلًا دور المثقف العربي واحتلت مكانه أطراف لها قدرة كبيرة على التأثير في الجموع على غرار القيادات السياسية والحزبية، وحتى وسائل الإعلام الجماهيرية. جاءت من قبل فترة ازدهر فيها العلم والمعرفة، وظهر مثقفون في حجم الأسماء المذكورة وغيرها، وحتى الشخصيات الفكرية والإصلاحية التي برزت في الفترة المعاصرة، وبخاصة في المغرب الإسلامي هي من الشخصيات التي تشبعت بالثقافة الغربية، لكن الثقافة العربية والإسلامية كانت أيضًا راسخة لديها، إلا أن الفكر يلزمه فترات من الدعة، ونحن اليوم في حالة صراع. ننتظر أن تهدأ الأمور لأنه لا بد أن يأتي يوم وتنتهي فيه هذه الحروب، فأنا أصر على أنها ليست أبدية.

بقي أني أعتقد أن هناك أشياء إيجابية تحدث اليوم في الساحة الإعلامية العربية، والذي جلب اهتمامي أن اللغة العربية الحديثة تقدمت تقدمًا باهرًا، ويمكن لها أن تكون قادرة على التعبير عن كل شيء. وشخصيًّا تابعت مؤخرًا حوارات على قناة البي بي سي عربي وعلى قناة فرنسا 24 تقال بلغة عربية جيدة جدًّا، واستمعت إلى تحليلات سياسية مهمة أيضًا بلغة عربية سليمة جدًّا وقيّمة.

أبي كان «زيتونيًّا» وعمي أول مُفتٍ للديار التونسية

ينحدر الدكتور هشام جعيط من أسرة تونسية عريقة، فوالده وجده من خريجي جامع الزيتونة ومن علماء الدين ومن الفقهاء، فهل ساهمت هذه النشأة الأسرية في توسيع دائرة اهتمامه؛ لينشغل بالجو العربي العام، ولم يقتصر على المسائل الوطنية الصرفة؟ يجيب الدكتور جعيط قائلًا: فعلاً كان والدي زيتونيًّا لكن كانت له ثقافة حديثة، وكان مغرمًا في شبابه بما يجري في الشرق، وكانت تصله عدة مجلات من مصر ومن لبنان ومن الشرق عمومًا، وكنت أطالعها معه، ونتناقش في العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي والإسلامي.

كان جدي كذلك من خريجي جامع الزيتونة وكان أديبًا، ولكنه دخل في الوظيفة العمومية، وقد شجعاني على الدراسة بالمدرسة الصادقية، (المدرسة التي أحدثت في نطاق الإصلاحات التي أدخلت على التعليم في تونس، وتتميز المدرسة الصادقية بتقديمها علومًا عصرية، وقد تخرّج منها عدد كبير من أدباء البلاد ومثقفيها).

وكانت لي علاقة وطيدة بعدد من مشايخ البلاد من آل جعيط على غرار عمي الشيخ عز الدين جعيط (كان أول مُفتٍ للبلاد التونسية بعد الاستقلال) الذي تخرج من جامعة الزيتونة، ودرّس بها سنوات طويلة. لكن آل جعيط فقدوا بعد الاستقلال مكانتهم الاجتماعية المرموقة بعد التغييرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها تونس.

فمن الناحية السوسيولوجية حدث تغيير كبير في المجتمع التونسي، وصار كل شيء يدور حول الدولة الجديدة، وقام الرئيس الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال بغلق جامعة الزيتونة، وحصل أن ابتعدت عن العائلة. كان همّ أبي أن أدخل في النظام الجديد، ولم أكن أوافقه على هذا؛ لأن لي مهجة البحث كما علمتني العائلة ذلك منذ الصغر. وبدا لي عندما طلبت مني أسرتي، التي انحدرت اجتماعيًّا، ولم تعد لها نفس المكانة المرموقة في المجتمع التونسي الجديد، أن أنصهر في التجربة التونسية وليدة الاستقلال وكأنها قد انقلبت عليّ. لكني آمنت بالبحث الفكري والعلمي، وكانت مهجتي -كما قلت- البحث والمعرفة، واتبعت هذا السبيل طوال حياتي، ولم أهتم بأمور السياسة. أما بالنسبة لتأثير العائلة فقد تواصل حتى بلوغي سن الـ 25، ثم سافرت إلى فرنسا، واتبعت طريقي الخاص.

نحن ضعفاء ولم نفهم أن التكنولوجيا أساس النهوض

يشدد المفكر هشام جعيط في كتاباته على أن الحداثة ليست مرتبطة بالمظهر الخارجي كاللباس… إلخ، إنما هي مرتبطة بأسباب أخرى مثل التمكن الاقتصادي، وبما أن العرب بعيدون عن تحقيق هذه الأسباب، إذن كيف يمكن الخروج من المأزق؟ يرد الدكتور هشام جعيط على هذا السؤال بقوله: «إننا إذا ما أردنا أن ندخل في حراك العالم الحديث من الصين إلى اليابان إلى العالم أجمع، علينا أن نفهم أن الحداثة مرتكزة على العلوم الطبيعية المرتبطة بدورها بالعلوم التكنولوجية، التي هي مبنية على أسس اقتصادية وعلى المؤسسة الاقتصادية. كيف هو الوضع عندنا؟ من هذه الناحية نحن ضعفاء جدًّا، ولم نفهم أن التكنولوجيا أساسية في النهوض بمجتمعاتنا، وهي لا تصلح إلا إذا تكونت في إطار نسيج مؤسساتي تكون فيه الكلمة لأبناء البلد، لكننا من هذه الناحية كذلك ما زلنا تبعًا للغرب.

فإسرائيل التي تعد عدونا الأول في المنطقة لها صناعات حربية ثقيلة وتصنع الدبابات والمدرعات، أما في البلدان العربية فلا صناعة ولا تكنولوجيا، وحتى البترول الموجود في الأراضي العربية نعول في تحويله على مهندسين وتقنيين من الخارج. وإذا ما عدنا إلى النموذج التونسي فإننا نطالب منذ سنوات بعودة المستثمرين الأجانب لحل المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بعد الثورة، والحال أنه كان من الممكن أن نعول على الحس الوطني للتونسيين الذين لديهم الأموال للاستثمار في البلاد، لا أن ننتظر باستمرار إعانة من صندوق النقد الدولي وإنفاقها في صرف الرواتب… إلخ. هنا ينبغي للدولة أن تتدخل، ولا أقول العودة إلى الاشتراكية، وإنما لا بد من حضور للدولة التي ينبغي أن تبني المصانع والمعامل حتى بالاشتراك مع الخواص؛ لتوفير الشغل وتخفيف حدة التوترات الاجتماعية.

وعمومًا هناك تقصير كبير في فهم الأمور، ولعلني أشير في هذا السياق إلى أنه حينما قامت الثورة في روسيا في عام 1917م وتم تأسيس الاتحاد السوفييتي؛ أول شيء تم التفكير فيه هو تكوين مصانع وصناعة ثقيلة؛ لأنه ليس هناك استقلالية للبلاد من دون استقلالية على المستوى الاقتصادي، وحتى على المستوى الحربي. وإن كانت تونس بلدًا صغيرًا مثلًا فإن مصر التي قامت بها ثورة بلد كبير. لقد أزاحوا الإخوان المسلمين ووضعوا نظامًا قويًّا ولكن ماذا بعد؟ حتما لا بد من الإسراع في تكوين صناعة ثقيلة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الحربي. والأمر لا ينسحب على مصر أو على تونس وحدهما وإنما على كامل المنطقة العربية والإسلامية، إذ ما زلنا ونحن في منطقة تعيش حروبًا وصراعات كبيرة تابعين للآخر، أي للغرب في كل شيء.

والآن نعيش عصر الإنترنت والمعلومات أصبحت مذهلة، ولذلك نحن اليوم نعرف عن مجتمع القرن السابع الميلادي الذي ظهر فيه الإسلام أضعاف ما كان يمكن لآبائنا وأجدادنا أن يعرفوه عن خصائص المجتمع، وعن تكوينه وعما كان يوجد فيه من موازين القوى في نطاق العشائر والقبائل والعلاقات مع الخارج، فعندما نستحضر هذه الظروف التاريخية فإننا نفهم لماذا فهمت الآيات القرآنية وأوِّلت بطريقة معينة، ولماذا وضعت الآلاف المؤلفة من الأحاديث لتبرير القيم السائدة، فهذا لم يكن ممكنًا منذ قرن لأن المعلومات لم تكن متوافرة. أنا نشرت منذ بضع سنوات مقالًا في الحوليات التونسية حول ملكة سبأ وهو نتيجة سنوات من البحث، وإذا ما قارنت بين ما يمكن لمن يعيش سنة 2018م أن يعرفه ومن كان يعيش منذ خمسين سنة فقط وهو يبحث عن المعطيات التاريخية، فإن المعلومات المتوافرة لمن يعيش اليوم أكثر بكثير من التي كانت متوافرة منذ خمسين سنة، أو بالأحرى لمن عاشوا منذ عشرة قرون. فالتفاسير التي نجدها والمتعلقة بهذه القصة من سورة النمل عند الطبري وعند الرازي والزمخشري والقدماء كلهم إلى الطاهر بن عاشور، هي معلومات تجاوزها الزمن ولا يمكن أن نفهم النص القرآني وأن نهمل في الآن نتائج المعطيات التاريخية التي تتوافر لدينا نحن، وقس على ذلك مئات الأمثلة.

والآن نعيش عصر الإنترنت والمعلومات أصبحت مذهلة، ولذلك نحن اليوم نعرف عن مجتمع القرن السابع الميلادي الذي ظهر فيه الإسلام أضعاف ما كان يمكن لآبائنا وأجدادنا أن يعرفوه عن خصائص المجتمع، وعن تكوينه وعما كان يوجد فيه من موازين القوى في نطاق العشائر والقبائل والعلاقات مع الخارج، فعندما نستحضر هذه الظروف التاريخية فإننا نفهم لماذا فهمت الآيات القرآنية وأوِّلت بطريقة معينة، ولماذا وضعت الآلاف المؤلفة من الأحاديث لتبرير القيم السائدة، فهذا لم يكن ممكنًا منذ قرن لأن المعلومات لم تكن متوافرة. أنا نشرت منذ بضع سنوات مقالًا في الحوليات التونسية حول ملكة سبأ وهو نتيجة سنوات من البحث، وإذا ما قارنت بين ما يمكن لمن يعيش سنة 2018م أن يعرفه ومن كان يعيش منذ خمسين سنة فقط وهو يبحث عن المعطيات التاريخية، فإن المعلومات المتوافرة لمن يعيش اليوم أكثر بكثير من التي كانت متوافرة منذ خمسين سنة، أو بالأحرى لمن عاشوا منذ عشرة قرون. فالتفاسير التي نجدها والمتعلقة بهذه القصة من سورة النمل عند الطبري وعند الرازي والزمخشري والقدماء كلهم إلى الطاهر بن عاشور، هي معلومات تجاوزها الزمن ولا يمكن أن نفهم النص القرآني وأن نهمل في الآن نتائج المعطيات التاريخية التي تتوافر لدينا نحن، وقس على ذلك مئات الأمثلة.

● هل نطبق على الحال التونسية ما أشرت إليه في كتابك «سوسيولوجيا الثقافة» عندما وجهت نقدك للمفاهيم المقترحة للثقافة، وبخاصة تلك التي تضع مقابلات بين الثقافة والحضارة أو الثقافة والطبيعة إلى وجود مفهوم للثقافة ينتهي إلى عزل المعرفة عن الواقع، استقلالًا بعالم «أرقى» خاص بنخبة لها قيمها وتصورات «عليا». ثم كيف نميز المثقف اليوم؟ وما هي وظيفته في ظل تعدد القنوات ومصادر المعرفة ووفرة المعلومات بفضل الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات؟

● هل نطبق على الحال التونسية ما أشرت إليه في كتابك «سوسيولوجيا الثقافة» عندما وجهت نقدك للمفاهيم المقترحة للثقافة، وبخاصة تلك التي تضع مقابلات بين الثقافة والحضارة أو الثقافة والطبيعة إلى وجود مفهوم للثقافة ينتهي إلى عزل المعرفة عن الواقع، استقلالًا بعالم «أرقى» خاص بنخبة لها قيمها وتصورات «عليا». ثم كيف نميز المثقف اليوم؟ وما هي وظيفته في ظل تعدد القنوات ومصادر المعرفة ووفرة المعلومات بفضل الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات؟

■

■

كنتَ مهتمًّا بالفلسفة في البداية، لكنك اخترت في النهاية التاريخ. وتخصصت في التاريخ الإسلامي القديم، فكيف حدثت هذه السيرورة؟

كنتَ مهتمًّا بالفلسفة في البداية، لكنك اخترت في النهاية التاريخ. وتخصصت في التاريخ الإسلامي القديم، فكيف حدثت هذه السيرورة؟

ترفض كل المقولات التي تعد التنظيمات العنيفة والمسلحة الناشطة في المنطقة العربية والإسلامية اليوم، هي حركات دخيلة وصنيعة فاعلين غرباء على المنطقة؛ ماذا تستند في تأكيدك ذلك؟

ترفض كل المقولات التي تعد التنظيمات العنيفة والمسلحة الناشطة في المنطقة العربية والإسلامية اليوم، هي حركات دخيلة وصنيعة فاعلين غرباء على المنطقة؛ ماذا تستند في تأكيدك ذلك؟ ألا تعتقد أن هذا التدخل الأجنبي يزيد في دفع الشباب العربي والمسلم نحو حلول طوباوية على غرار الانضمام لتنظيمات عنيفة وإرهابية مثل تنظيم «داعش» مثلًا؟

ألا تعتقد أن هذا التدخل الأجنبي يزيد في دفع الشباب العربي والمسلم نحو حلول طوباوية على غرار الانضمام لتنظيمات عنيفة وإرهابية مثل تنظيم «داعش» مثلًا؟ أولًا أنا إنسان ضد أن يتدخل الغربيون في شؤون المسلمين. أما عن سؤال: من صنع «داعش»؟ فإني أعتقد أن حرب العراق التي قام بها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن كانت كارثة حقيقية. فبعد سقوط بغداد واحتلال العراق، وضعوا على الحكم الشيعة فقط، وهمّشوا أهل السنة، وقسموا السكان. وهناك عدد كبير من الضباط من البعثيين القدامى لم يهضموا هذا الاحتلال، وصاروا من القيادات العسكرية في هذه التنظيمات، ودخلوا في النطاق الإسلامي بعد أن كانوا لائكيين، وانضموا لتنظيمات يعدونها أنجع. فالقومية العربية اليوم سقطت وعوّضها الجهاد الإسلامي، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الإسلاميين ليس كلهم من أهل الجهاد؛ الإخوان المسلمون في مصر مثلًا لم يكونوا من أهل الجهاد بل كانوا متسيّسين أكثر، والإسلاميون في تونس كذلك لم يكونوا جهاديين بل كانوا معتدلين. إنما جاءت هذه الحركات القوية بتسلسل، فبعد تنظيم القاعدة نشأ تنظيم «داعش» ودخلت السياسة والتنافس والعداء الكبير بين دول المنطقة، وتحديدًا بين السعودية وإيران في الميزان، فتكوّن هذا المشهد المتوتر.

أولًا أنا إنسان ضد أن يتدخل الغربيون في شؤون المسلمين. أما عن سؤال: من صنع «داعش»؟ فإني أعتقد أن حرب العراق التي قام بها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن كانت كارثة حقيقية. فبعد سقوط بغداد واحتلال العراق، وضعوا على الحكم الشيعة فقط، وهمّشوا أهل السنة، وقسموا السكان. وهناك عدد كبير من الضباط من البعثيين القدامى لم يهضموا هذا الاحتلال، وصاروا من القيادات العسكرية في هذه التنظيمات، ودخلوا في النطاق الإسلامي بعد أن كانوا لائكيين، وانضموا لتنظيمات يعدونها أنجع. فالقومية العربية اليوم سقطت وعوّضها الجهاد الإسلامي، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الإسلاميين ليس كلهم من أهل الجهاد؛ الإخوان المسلمون في مصر مثلًا لم يكونوا من أهل الجهاد بل كانوا متسيّسين أكثر، والإسلاميون في تونس كذلك لم يكونوا جهاديين بل كانوا معتدلين. إنما جاءت هذه الحركات القوية بتسلسل، فبعد تنظيم القاعدة نشأ تنظيم «داعش» ودخلت السياسة والتنافس والعداء الكبير بين دول المنطقة، وتحديدًا بين السعودية وإيران في الميزان، فتكوّن هذا المشهد المتوتر. العالم كله يتحرك اليوم لكن ما زال هناك تردد في المنطقة العربية حول تبني قيم المدنية، وحول أهمية المشروع الثقافي الذي يقوم على السمو والإبداع، وعلى الخلق وعلى التميز… لن ننخرط في حراك العالم إلا بثقافة متميزة لا تكون نتيجة مبادرات فردية فحسب، وإنما تتحول إلى ثقافة جمعية. والحداثة عندي مرتبطة بالهوية، والهوية ما زالت تقوم بدورها الإستراتيجي في مقاومة الهيمنة الإمبريالية التي أخذت شكل الهيمنة الاقتصادية، وما دعوتي للغرب بالكف عن التدخل في شؤون العرب والمسلمين إلا انطلاق من اعتقادي في ضرورة التمسك بخصوصياتنا، وبالعناصر الأساسية التي انبنت عليها هويتنا وحضارتنا. لكن الهوية لا ينبغي أن تبقى دائمًا نبشًا في التاريخ ولا انغماسًا في التراث وتمترسًا وراء الدين واللغة. إنها لا تقوم كذلك على الذاكرة فحسب، بل تعني بناء الذات والمستقبل، واحتكاك الهويات الفردية، وانفتاحها على الأخلاقيات التي تقرّب بين البشر وتبني القيم، التي تفتح آفاقًا أمام الإنسان، وتعطي لحياته معنى، وتجعل منها قيمة عالية.

العالم كله يتحرك اليوم لكن ما زال هناك تردد في المنطقة العربية حول تبني قيم المدنية، وحول أهمية المشروع الثقافي الذي يقوم على السمو والإبداع، وعلى الخلق وعلى التميز… لن ننخرط في حراك العالم إلا بثقافة متميزة لا تكون نتيجة مبادرات فردية فحسب، وإنما تتحول إلى ثقافة جمعية. والحداثة عندي مرتبطة بالهوية، والهوية ما زالت تقوم بدورها الإستراتيجي في مقاومة الهيمنة الإمبريالية التي أخذت شكل الهيمنة الاقتصادية، وما دعوتي للغرب بالكف عن التدخل في شؤون العرب والمسلمين إلا انطلاق من اعتقادي في ضرورة التمسك بخصوصياتنا، وبالعناصر الأساسية التي انبنت عليها هويتنا وحضارتنا. لكن الهوية لا ينبغي أن تبقى دائمًا نبشًا في التاريخ ولا انغماسًا في التراث وتمترسًا وراء الدين واللغة. إنها لا تقوم كذلك على الذاكرة فحسب، بل تعني بناء الذات والمستقبل، واحتكاك الهويات الفردية، وانفتاحها على الأخلاقيات التي تقرّب بين البشر وتبني القيم، التي تفتح آفاقًا أمام الإنسان، وتعطي لحياته معنى، وتجعل منها قيمة عالية. عندما كان الغرب في سيرورته نحو الحداثة كانت هناك فكرة أساسية تتمثل في مناهضة الدين أو تحييده عن السياسة والاقتصاد، ولكن الدين عاد بقوة في العقود الأخيرة، فهل تعدّ من راهن على زوال المسألة الدينية وبخاصة في البلدان اللائكية قد أخطأ التقدير؟

عندما كان الغرب في سيرورته نحو الحداثة كانت هناك فكرة أساسية تتمثل في مناهضة الدين أو تحييده عن السياسة والاقتصاد، ولكن الدين عاد بقوة في العقود الأخيرة، فهل تعدّ من راهن على زوال المسألة الدينية وبخاصة في البلدان اللائكية قد أخطأ التقدير؟ كتبت في خاتمة كتابك «أزمة الثقافة الإسلامية» (صادر عن دار النشر الفرنسية فايار سنة 2004م) أنه حتمًا سيأتي يوم ويتحقق فيه مطمح المسلمين في نشر ثقافة السمو التي تمنح طعمًا للحياة، وأشرت إلى أن الدولة ليست سوى محرك للتنمية المادية والمعنوية، وأن المجتمع المدني سيقوم بدوره المطلوب منه، وأن التغيير في العالم العربي والإسلامي يتطلب عدة شروط، وهي الديمقراطية والسلم بالداخل والخارج، والتضامن بين الشعوب، والإيمان بقيمة حياة الإنسان كفرد وداخل المجموعة. أين نحن من هذه «النبوءة» أو هذه البشرى والعالم العربي يعيش اليوم حروبًا دموية، وتعصف به الصراعات من كل جانب؟

كتبت في خاتمة كتابك «أزمة الثقافة الإسلامية» (صادر عن دار النشر الفرنسية فايار سنة 2004م) أنه حتمًا سيأتي يوم ويتحقق فيه مطمح المسلمين في نشر ثقافة السمو التي تمنح طعمًا للحياة، وأشرت إلى أن الدولة ليست سوى محرك للتنمية المادية والمعنوية، وأن المجتمع المدني سيقوم بدوره المطلوب منه، وأن التغيير في العالم العربي والإسلامي يتطلب عدة شروط، وهي الديمقراطية والسلم بالداخل والخارج، والتضامن بين الشعوب، والإيمان بقيمة حياة الإنسان كفرد وداخل المجموعة. أين نحن من هذه «النبوءة» أو هذه البشرى والعالم العربي يعيش اليوم حروبًا دموية، وتعصف به الصراعات من كل جانب؟ ترى أن السؤال حول دور المثقف اليوم في المجتمع سؤال تقليدي، لأن دوره تراجع، لكن المنطقة العربية شهدت من قبل ميلاد شخصيات مثقفة كان لها تأثيرها في بناء مستقبل الأمة العربية والإسلامية، فهل يعني ذلك أن علينا أن نقفل باب الأمل في ظهور ابن عربي جديد وابن خلدون آخر وابن رشد هذا العصر وغيرهم في المنطقة؟

ترى أن السؤال حول دور المثقف اليوم في المجتمع سؤال تقليدي، لأن دوره تراجع، لكن المنطقة العربية شهدت من قبل ميلاد شخصيات مثقفة كان لها تأثيرها في بناء مستقبل الأمة العربية والإسلامية، فهل يعني ذلك أن علينا أن نقفل باب الأمل في ظهور ابن عربي جديد وابن خلدون آخر وابن رشد هذا العصر وغيرهم في المنطقة؟