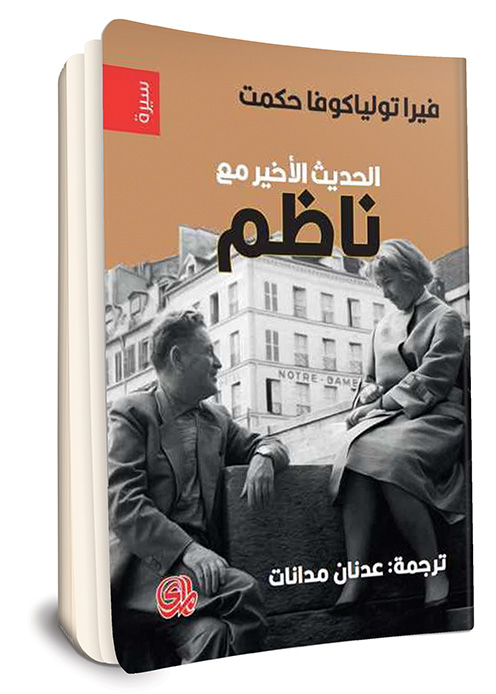

يوميات ناظم حكمت كما عاشتها فيرا تولياكوفا.. الفن، والمنفى، ودكتاتورية السلطة

تروي السينمائية الروسية فيرا تولياكوفا، حبيبة الشاعر التركي ناظم حكمت، وزوجته منذ عام 1957م إلى حين وفاته عام 1963م، مذكراتهما معًا. وتعد هذه المذكرات وثائق غير رسمية، وحميمة، وكاشفة عن الحقبتين اللينينية والستالينية في العهد السوفييتي، وهي تحمل كثيرًا من تفاصيل الحياة الثقافية، والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية لحقبة مهمة من تاريخ العالم، تمتد جغرافياتها إلى كل من أوربا وأميركا اللاتينية والعالم العربي. ويمكن من خلالها قراءة أسباب سقوط الاتحاد السوفييتي منذ عهد برجينيف، عبر مؤشرات المسرح، والرواية، والرسم، والعمارة، ودكتاتورية القيادة، وبيروقراطية الرفاق وانعدام الحس الأخلاقي لديهم.

لم تكتب فيرا تولياكوفا حكمت كتابها «الحديث الأخير مع ناظم» (دار المدى)، استعادة لذكريات عاشقين، بل ليكون استمرارًا للتواصل مع من نحب بعد الموت. أخذ الكتاب صيغة حوارات وأسئلة، واستذكارات؛ إذ تسرد الأحداث مرة، وتسأل أخرى مستنطقة ناظم ومدونة إجاباته حسب الوقائع التي شهدتها، وذلك في محاولة لإنكار الفقد؛ إذ تشير إلى أنها لم تجد وسيلة لتعافيها من ألمها سوى الكتابة. وقد بدأت فيرا الكتابة بعد مرور ثلاثة أسابيع على رحيله، واستمرت على مدى عامين من 1963م إلى 1965م. كانت تكتب كل ليلة، مثلما نعود إلى البيت مساء، لنقضي وقتًا مع أحبتنا نتحاور فيه، ونتذكر، ونعطي ملخصات لبعض الأحداث، ونتحدث عن مخططات قادمة، ثم نخلد للنوم، وهكذا نبقي أحبتنا أحياء، ونتعافى من ألم الرحيل. فقدت فيرا حبيبها الذي يكبرها بثلاثين سنة، وهي شابة على عتبة الثلاثين من العمر، وتبدو قد اكتفت بالسنوات الثماني التي عرفته فيها من كل من الحياة، ومن الرجال، فناظم حكمت، كما تصفه في ثلاث مئة وخمس وستين صفحة، أوقعها في ورطة المقارنات، فهو رجل مكتمل بحيث لا يمكن استبداله، وقد تحول بالنسبة إليها من بشري إلى فكرة عقائدية أو أدلوجة يصعب قراءة العالم بعيدًا منها.

لم تكتب فيرا تولياكوفا حكمت كتابها «الحديث الأخير مع ناظم» (دار المدى)، استعادة لذكريات عاشقين، بل ليكون استمرارًا للتواصل مع من نحب بعد الموت. أخذ الكتاب صيغة حوارات وأسئلة، واستذكارات؛ إذ تسرد الأحداث مرة، وتسأل أخرى مستنطقة ناظم ومدونة إجاباته حسب الوقائع التي شهدتها، وذلك في محاولة لإنكار الفقد؛ إذ تشير إلى أنها لم تجد وسيلة لتعافيها من ألمها سوى الكتابة. وقد بدأت فيرا الكتابة بعد مرور ثلاثة أسابيع على رحيله، واستمرت على مدى عامين من 1963م إلى 1965م. كانت تكتب كل ليلة، مثلما نعود إلى البيت مساء، لنقضي وقتًا مع أحبتنا نتحاور فيه، ونتذكر، ونعطي ملخصات لبعض الأحداث، ونتحدث عن مخططات قادمة، ثم نخلد للنوم، وهكذا نبقي أحبتنا أحياء، ونتعافى من ألم الرحيل. فقدت فيرا حبيبها الذي يكبرها بثلاثين سنة، وهي شابة على عتبة الثلاثين من العمر، وتبدو قد اكتفت بالسنوات الثماني التي عرفته فيها من كل من الحياة، ومن الرجال، فناظم حكمت، كما تصفه في ثلاث مئة وخمس وستين صفحة، أوقعها في ورطة المقارنات، فهو رجل مكتمل بحيث لا يمكن استبداله، وقد تحول بالنسبة إليها من بشري إلى فكرة عقائدية أو أدلوجة يصعب قراءة العالم بعيدًا منها.

سيرة معقدة

ترك ناظم حكمت إسطنبول في مطلع عشرينيات القرن العشرين بعد تخرجه ضابطًا في المدرسة البحرية، وذلك إثر وقائع فوضى عسكرية، والتحق بجامعة موسكو لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، ولم تكن فيرا قد ولدت بعد، بل لم تكن أسرتها التاتارية قد وصلت موسكو. عاد إلى تركيا بأفكاره الثورية التي اعتقل من أجلها لسبعة عشر عامًا، وبعدها استقبل ثانية في موسكو استقبال الأبطال، وقضى حياته فيها، وفيها دفن. وبذلك يكون قد عاش الماركسية في وجهيها اللينيني والستاليني، ويطرح الكتاب المفارقة بين النظرية والتطبيق، أو بين اليوتوبيا اللينينية والديستوبيا الستالينية. حين خرج ناظم من السجن عائدًا إلى موسكو كانت الحرب العالمية الثانية قد قامت وانتهت، وهو بلا كتب ولا جرائد، كان يحلم فحسب كما يشير دميترييف كاتب مقدمة الطبعة الروسية، ولم يعرف التحولات التي حصلت في الاتحاد السوفييتي مهد الثورة والنضال، وحين وصل عام 1950م إلى موسكو لم يصدق ما رآه من فقر، ومن مظاهر بائسة للحياة، واعتقالات تعسفية للمثقفين، وقدرة المسؤولين على تزييف الحقائق والوعي. وحين سأل عن صديقه المسرحي ميرخولد، قالوا له إنه يعالج في منتجع جبلي، في حين كان قد أعدم رميًا بالرصاص قبل عشر سنوات من تلك اللحظة.

قصة حب تشبه اللعنة

تخرجت فيرا في معهد السينما الحكومي في موسكو، الذي صارت عميدته فيما بعد، حيث درست كتابة السيناريو، وعملت في اتحاد أفلام الرسوم المتحركة، وهناك كان لقاؤهما في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 1955م، كان ناظم حينها في أوج شهرته كاتبًا مسرحيًّا وشاعرًا تتحدث عنه الصحف، وتتصدر صوره ملصقات العروض المسرحية في الشوارع. كان الاتحاد يعمل على فِلْم مقتبس عن أسطورة ألبانية، وكان على فيرا كتابة السيناريو، ولم يكن أحد على دراية حصيفة بالتفاصيل الأنثروبولوجية للألبان، فاقترح أحدهم مقترحًا يثير مفارقة ثقافية حول مفهوم الاستعمار: استدعوا ناظم حكمت فهو تركي، وتركيا استعمرت ألبانيا ثلاث مئة سنة. وهكذا حصل اللقاء. تقول فيرا كان الوصول إليه مثل الوصول إلى شخصية كبيرة في الكرملين، فهو غير متاح ومحاط بالسرية، لكنها استطاعت تدبر رقم الهاتف ووصلت إليه. بعد قليل سيقع ناظم حكمت في غرامها، وسيناورها لسنتين، مثل درويش مرة، ومثل سلطان تركي أخرى؛ إذ سيفعل كل شيء لإخضاعها: الاتصال المستمر في الأستديو، وقوالب الكعك الضخمة، وعلب الشوكولاتة، وباقات الورد، والعطور، والأحذية الفاخرة، وتقول: إنه شن عليها هجومًا كأبطال ألكسندر دوماس، وقد جعل كل من حولها من أصدقاء، وزملاء في العمل، وجيران في البيت المشترك الذي تسكنه يتعاطفون مع قضيته، وكانت هي تتعذب بهذا الحب فهي متزوجة برجل محترم ومحبب، وأم لطفلة.

ناظم حكمت

غير الحب ناظم فأصبح شابًّا على مرأى من الجميع، ولم يوفر جهدًا لينجو من هذا الحب، فهرب مرارًا، واختفى أشهرًا، لكنه عاد، كما لم تجرؤ فيرا على مقاومة البذخ المتعالي في العواطف والهدايا واللغة: فـ«في سنوات الخمسينيات عاش الناس بتواضع، هذا إن لم نقل بفقر». كان يصرح بمعضلته بلا مداراة: «أنت امرأة شابة وأنا رجل عجوز»، ثم يغريها بمستقبلها الأدبي، فيكتب معها مسرحية، ويلاحقها بالهاتف من وارسو، برلين، لايبزيغ، براغ، باريس في مرحلة كانت الاتصالات فيها كلها مراقبة ومسجلة في الاتحاد السوفييتي، خصوصًا لموظفة كبيرة في القطاع الثقافي الحكومي، وكانت فيرا تقاوم، وتدافع عن زواجها:

«أنت تطلب المستحيل. لدي عائلة، ابنة، زوج طيب حميم… هو الوحيد الذي عاش بين ثلاثتنا بصدق… كان يزعجني أن أراكما معًا: شخصان جيدان عرف كل واحد منهما كل شيء عن الآخر. أحدهما أراد السرقة، والثاني يسأل أحيانًا بنظرات عينيه: ألا تلاحظين أن بطلك إنسان غير شريف؟» كانت فيرا تهرب منه إلى المصيف، إلى البحر في أرخيب أوسيبوفك، لتصلح حالها مع زوجها، فيأتي بعد أيام بسيارته الفارهة بطيش مراهق، ليفسد الإجازة على الجميع، ويضغط بنقاط ضعفه، فيهددها بقلبه المريض، ويتجاهل الألم وأوامر الأطباء في سبيل ملاحقتها، ويغار عليها مثل شرقي مسلم، من ملاحة جسدها، ومن صغر سنها، ومن زوجها، ومن ملابس البحر، ويحرضها على ترك زوجها: «إنه شاب سيتماسك، أما أنا فسأموت، أنا لا أبتزك لكني أقول الحقيقة… أنت تشفقين وتخونين في الوقت نفسه ولا شيء أسوأ من هذا!». يقول: إنه عرف عشرات النساء لكنه لم يكتب فيهن الشعر، وكان يرسل لها قصائده بالتركية من كل مكان، فيترجمها صديقه ومترجمه باباييف، ويلقيها تحت أقدامها، ويرسل لها البرقيات على طول الطريق، وفي كل محطة من موسكو إلى براغ، ومن ستوكهولم إلى باريس، حتى انهارت واستسلمت عندما فصلت من عملها بسبب علاقتها به، وذلك حين انقلبت ضده سلطة خروتشيف؛ بسبب مقال نشر ضده في صحيفة رسمية لدفاعه عن صديقه المسرحي ميرخولد في صحيفة فرنسية.

عرفت فيرا وقتها أن لا مناص من هذا القدر، حتى إنْ كانت مخطئة به في حق نفسها وفي حق الآخرين، وحين استشارت صديقًا مقربًا، أجاب بأنها لن تكون خطوة صحيحة، فالفرق في العمر وفي التجربة الروحية هائل، «لكن أنت بالنسبة لزوجك زوجة محبوبة، لست تحفة، بينما بالنسبة لناظم أنت العالم كله، وهو يكتشفك لنفسه». وهكذا حسمت قرارها بصعوبة، فوقفت في مساء شتوي عند حافة الرصيف مع حقيبة صغيرة بانتظاره، ورسمت فيرا هنا مشهدًا يدعو للأسى والكآبة لا للفرح.

الترجمة والسياقات الثقافية

في كتابها تتتبع حركة السرد لدى فيرا الجغرافيات التي تحرك فيها ناظم سواء وحده أو بمرافقتها، فتروي أحداثًا حدثت في موسكو ولينينغراد وفرنسا وبولندا ومصر والنمسا وتركيا وجورجيا وكازاخستان، نتعرف من خلالها إلى تفاصيل حياة الناس خلال الحقبة الشيوعية، ورؤيتهم لأنفسهم، ورؤية الآخر لهم، كما نتعرف إلى الحالة الثقافية، وأوضاع الكتاب وطبقاتهم حسب قربهم وبعدهم من الكرملين، ومن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، والامتيازات الهائلة التي تحوز عليها النخبة. وفي المقابل سنقرأ عن الإقصاء الوحشي والسجن والإعدامات للمغضوب عليهم من المثقفين، ليس في الحقبة الستالينية فحسب، بل في إرثها الذي امتد إلى نظام خروتشيف. وعلى مستوى الخط السردي الشخصي، سنتعرف إلى رؤية فيرا لحياتها في هذا السياق الثقافي الاجتماعي الصعب، ولحياة ناظم حكمت المعقدة. فهو بوصفه شاعرًا شيوعيًّا رومانسيًّا سيلاحق طيلة حياته دائمًا خطين دراميين من أجل الإبداع: خط الحرمان من الوطن وفقدان الجذور من أجل قضية عادلة، وخط المأساة في الحب بسبب إدراكه لقصر لقائه مع حبيبته، فهو محكوم بالموت بسبب المرض، وقد كان هاجسه الدائم الرجال الذين سيعرفونها بعده.

لقد استطاعت فيرا بسبب تخصصها في كتابة السيناريو السينمائي، أن تصنع مشهدية حية وآسرة، لكن ما جعل هذه الحيوية تنتقل إلينا وتتدفق هو الترجمة البديعة لعدنان مدانات. وهذا ما يحيل إلى علاقة المترجم بالسياقات الثقافية للغتين، اللغة المرجع واللغة الهدف. فالمترجم عدنان مدانات هو مخرج سينمائي، وأستاذ للدراسات السينمائية، عاش في موسكو، ودرس في معهد السينما الحكومي فيها، وحصل على الدبلوم العالي عام 1970م، أي في الحقبة ذاتها التي كانت فيها فيرا تولياكوفا أستاذة في المعهد. إن التجربة الحية للتفاعل مع المكان واختبار حيثياته تصنع اللغة، وقد امتلكت الأخيرة شعريتها من تاريخ المرحلة، ومن مقاربات الـ(تابوه)، والسجن، والمسرح، والصورة المتحركة، وأفق العلاقات الإنسانية.

وضع المترجم مقدمة قصيرة لكنها مؤثرة وسينمائية، تتأتى بلاغتها من حكايته الشخصية مع مشهد النهاية في حياة ناظم حكمت، كما أشار فيها من جهة أخرى إلى أن المتلقي «سيقرأ ما بين السطور مقدمات الأسباب التي جعلت المجتمع الروسي يتقبل بسهولة وسرعة انهيار النظام السوفييتي وكأنه تحصيل حاصل».

الفن والثقافة والأصدقاء

يمثل «الحديث الأخير مع ناظم» مدونة مهمة عن الفن بوصفه مؤشرًا للحياة الاجتماعية السياسية، وعن العلاقات الثقافية التي تحفز الإبداع لدى الفرد، وتصنع الحراك الثقافي في المجتمع. وسنتعرف، من خلال حركة حياة حكمت، إلى شخصيات من الثقافة العالمية من الشيوعيين في رحلاتهم، ويومياتهم، وعلاقاتهم، وخذلانهم، بعيدًا من نماذجهم الكتابية التي عرفناها: باسترناك، ونيرودا، وأراغون مع صاحبته إيلزا طبعًا، وبولغاكوف، وقبل ذلك ماياكوفسكي المؤهل للانتحار في كل لحظة. سنجد دفاع ناظم وشجاعته في الوقوف مع أصدقائه مرة، ووقوفهم إلى جانبه أخرى في شبكة علاقات إنسانية وشفافة ضمن نظام متوحش، يدفع المرء فيه حياته مقابل كلمة لم يحسب حسابها، ويمكنه في لحظة أن يُقصي ضيف اللجنة المركزية العليا في الحزب، ليجرده على الأقل من امتيازاته كلها، وليمنع شعره ومسرحياته ومقالاته بعد أن تكون إحدى مقررات الثقافة الرسمية، كما حصل مع مسرحيته «هل وجد إيفان إيفانوفيتش؟».

ميخائيل بولغاكوف

لم يمنع ذلك ناظمًا من تصريحات نارية يتحدى فيها السلطة، فهو قادم من عهد لينين وقد عبر عهد ستالين بكل من السجن والحرية، ولم يعد بعد ذلك للخوف معنى لديه، فظل يدافع عن الأصدقاء وعن الإبداع ضد البيروقراطية. ففي حديث إلى الجمهور في أمسيته في متحف موسكو في الثامن عشر من يناير عام 1961م في قاعة ماياكوفسكي قال: «يعتقد البيروقراطيون أن الموهبة شيء تافه، وأن ظهورها يتكرر كثيرًا بحيث لا داعي للاحتفال بها. غير أن هذه جريمة الجهلاء! يجب مساعدة الموهبة بحب وأمل، فبدون ذلك ستضيع. لا فائدة من الغضب على الموظفين وعلى السلطة… أحضرت لي زوجة بولغاكوف روايته «المعلم ومارغريتا» لكي أقرأها، الآن أيضًا لا يسمحون بالعديد من مخطوطاته الأخرى، لكني متأكد من أن أولادكم سيقرؤون حتمًا كتبه الرائعة، وسيدرس الأحفاد في المدرسة بوشكين أو دستويفسكي». وهذا ما حصل مع حكمت شخصيًّا؛ إذ بعد أن منعت قصائده في الاتحاد السوفييتي، قرأ مذيعو التلفزيون المركزي القصائد كلها في الأول من أيّار/ مايو أثناء بث المسيرة الاحتفالية في الساحة الحمراء، وكان ذلك بعد موته.

قدمت المدونة رؤية فريدة حول الفنون، فيذكر حكمت أن الشعر عمومًا قضية غير مرحة، ويروي حكاية من الحرب الثانية تشير إلى أن الحياة بكل وجوهها تنبض بالفن، ففي «زمن الحرب كان فولبين وإديرمان يحفران الخنادق حول موسكو، وطائرات الألمان تحلق فوقهما. تذمر فولبين: يا له من عمل شاق! قال إديرمان: لكنه رغم كل شيء أسهل من كتابة القصائد فأيده فولبين: أسهل بما لا يقاس». أما الرسم فيجد أنه أكثر أنواع الفنون عالمية؛ إذ «يحتاج الشاعر إلى مترجم، ويمكن أن تكون الترجمة جيدة أو سيئة، والرسم لا يحتاج إلى ترجمة، لدينا الكثير من الرسامين الشبان الموهوبين جدًّا ممن ليست لديهم إمكانية عرض أعمالهم، ليس فقط لأن معارض العالم مغلقة بالنسبة لهم، بل إنهم محرومون من رؤية الكتب حول الفن المعاصر في الغرب، وبعض منهم يجوع! هذا مرعب يا رفاقي». وأما العمارة فيقارن فيها الرؤية الدينية التي ترغب في إشعار البشر بصغرهم أمام الإله عبر بناء الكاتدرائيات الضخمة، بالرؤية الستالينية التي تفوقت عليها في إظهار الانسحاق: «إن القديسين الكاثوليك كانوا أكثر تسامحًا مع البشر من المعماريين الستالينيين».

نقد العمى الأيديولوجي

لم يتجاهل حكمت نقد العمى الأيديولوجي في الفن الذي يحوله إلى مقولات نظرية، وهي لا يمكن أن تكون ندًّا للموهبة الحرة، فيوجه نقده لغوركي في حوار مع زوشينكو الذي تعرض للإدانة من جانب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وكان من كتابه المفضلين بعد موليير وغوغول، ويلومه على تقريظه لغوركي، مفندًا هذا التقريظ. فهو بوصفه معتقلًا سابقًا في السجن التركي، لا يستطيع أن يتقبل أن هذا الكاتب الحكيم ابن الطبقة العاملة، زار أحد أكثر السجون رعبًا ولم يفهم شيئًا، وصار يشيد بنعيم السجن السوفييتي! ويقول: إن قصة واحدة بمشاركة غوركي ثقيلة على النفس جدًّا. يجيبه زوشينكو: بالتأكيد فهم كل شيء، عرف كل شيء، وأزعم أنه ارتعب، لكنهم شحنوه بالأمل، ولا شك في أن هذا الأمل هو نقطة ضعف الرفاق.

في السياق ذاته، لم يتورع حكمت من أن يوجه نقده لمواقف أصدقائه الحميمين حين يفضلون التقاليد على الإنسانية، كما فعل قبل موته بعشرين يومًا مع أراغون وإيلزا في حادثة تتعلق بجنازة صديق مشترك في باريس، فقال: «أكره كل أنواع النفاق، لكن نفاق الشيوعيين وأيضًا الشعراء، ما لا أستطيع احتماله».

الأممية مقابل الجذور

كان السوفييت في الستينيات يرون تركيا، عدوهم القديم، عدوًّا جديدًا، فهي أرض الانتشار الأميركي والمآذن على حد سواء. وكانوا بين الهزل والجد يشيرون إلى ناظم حكمت بذلك التركي المدلل الذي سيفترس النساء، ويسعى وراء الشابات منهن. ولا بد من سؤال سيراودنا خلال هذا التطواف الممتع، فيما إذا استطاعت الأممية أن تعوض الشاعر عن الوطن!

ظل ناظم يمثل تركيا رغم عدم حمله لجواز سفر الدولة. لقد صرح مرة في مؤتمر عالمي بأنه يحق له تمثيل تركيا ما دام يكتب بلغتها، ويعبر عن قضايا الناس فيها. وعلى الرغم من أنه يحظى بتسهيلات أممية استثنائية، ويمتلك بدائل جغرافية، ونفوذًا، فكان يحنّ إلى هناك، وقد صعد الغرام بامرأة من ذلك الحنين، وكان يعرف أنه سيستعيد علاقته بوطنه مثل كل الخارجين على السلطة، بعد الموت: «ستتحقق المصالحة بيننا بعد موتي. يجب أن أموت كي أعود إلى الوطن. من المؤسف أنني لا أستطيع اصطحابك مرة واحدة، أن آخذك إلى هناك مرة واحدة، كنت سأريك إسطنبول، أقسم لك إنها واحدة من أروع مدن الكرة الأرضية… لو كنا موجودين في إسطنبول لأريتك المدينة القديمة، لأريتك المدينة عند الفجر، التي أراها في أحلامي منذ سنوات».

يشير حكمت إلى ارتباط الوطن بالأصدقاء، وبالمثقفين منهم تحديدًا، وكأن وجود الكاتب، مهما كان انتشاره واسعًا، لا يتحقق إن لم تكن أعماله فاعلة بين قرائه في الوطن: «كنت سأعانق أورخان كمال وأتحدث معه حتى الصباح، كنا سنذهب لزيارة يشار كمال ونشرب عنده الشاي الثقيل بوجود تيلدا… تعرفين كم ساعدني، فقد تصرف بشجاعة بزيارته لي في باريس، بالتحدث علنًا بدون خوف، طوال اليوم وفي كل مكان، بالتمشي في المدينة برفقتي كل تلك الأيام من الصباح الباكر حتى آخر الليل، مما جعلني أكاد أجن من السعادة، فأنت تعلمين أنه يخيل لي من وقت لوقت أنهم في تركيا نسوا قصائدي! آمنت بتركيا مجددًا من خلاله، آمنت بشعبي، بمستقبلي».

لا ينفي ذلك الحنين الفطري التعلق الواعي والمختار بموسكو، وهو يستطيع أن يحدد أفضالها، ويمتن لمباهجها ولا سيما في العشرينيات، في يوتوبيا لينين: «أنا درست في موسكو، وأمضيت أروع سنوات شبابي في موسكو. أحببت للمرة الأولى في موسكو. سكرت كما يجب لأول مرة أيضًا في موسكو. وفي موسكو تعرفت إلى تعاليم ماركس ولينين. ثم في موسكو شاهدت الأوبرا لأول مرة، والكثير الكثير من الأشياء عرفتها في موسكو، لأول مرة تعرفت إلى ماياكوفسكي في موسكو، وعلى إدوارد باغريتسكي أول مترجم لقصائدي؛ لذا أعتبر نفسي مواطنًا موسكوفيًّا عريقًا».

يصل ناظم حكمت بذلك إلى تعريف للوطن، فهو ليس فقط مقابر الأجداد وأشجار البتولا والسرو، كما يصعب التعايش مع فراقه، لكنه ممكن، غير أن روح الشعب تدخل في مفهوم الوطن. كل شيء بدءًا من أصغر أحلامه إلى هدفه الكبير، وإذا كنت قد خرجت من شعبك ولم تتمكن من تسريع حركته من الحلم الصغير إلى الهدف الكبير، فأنت شخص تعيس! وبما يخص الكاتب فإن معرفة الجذور الثقافية قضية فارقة، فإذا «لم يهتم الكاتب بكيف كان يعيش أسلافه، فهذا يعني أن الجيل الذي رحل عنا هو مجرد سماد للأرض».