المستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين: لا بد للحوار بين الأديــــان أن يكون جادًّا وحقيقيًّا وليس لأغراض شكلية أو لتوظيف سياسي

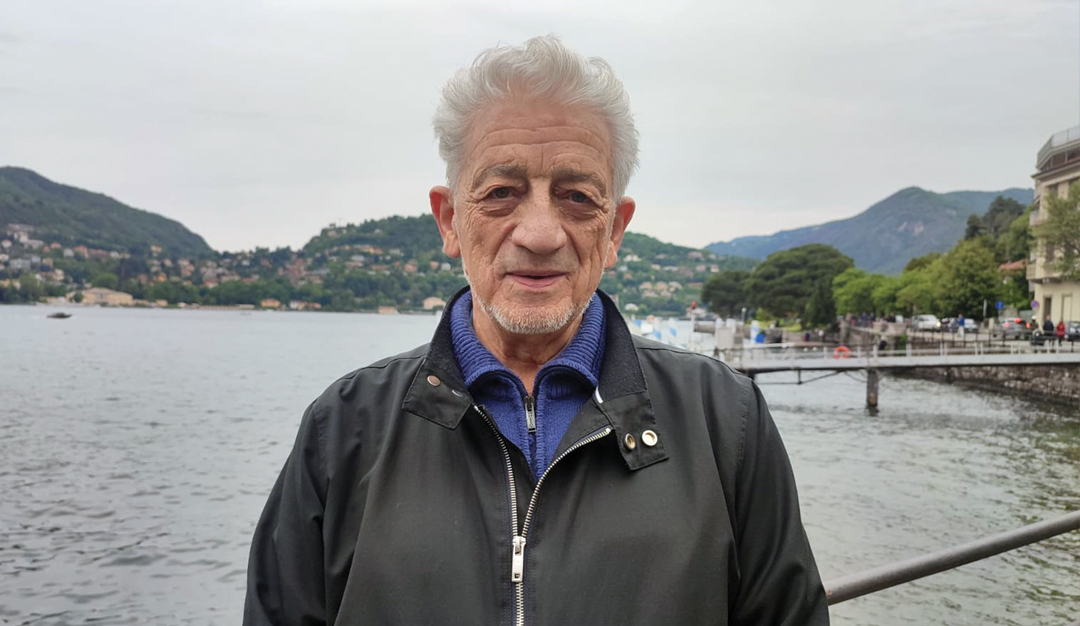

جاء المؤتمر الدولي في ميلانو الذي عقد في مايو الماضي لتكريم المستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين، تتويجًا لجهوده بوصفه واحدًا من المستشرقين الذين كرسوا جهدهم العلمي لخدمة حوار الثقافات والحضارات. عكف سكاتولين على دراسة الحضارة الإسلامية والتصوف الإسلامي واضعًا أكثر من 66 بحثًا بين كتب ومقالات مكتوبة باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، منها: مختارات من النصوص الصوفية، الإسلام والعولمة، الله والإنسان في الإسلام، التصوف الإسلامي، الإسلام والحوار الديني، ديوان ابن الفارض- قراءات لنصه عبر التاريخ، التجليات الروحية في الإسلام، تأملات في التصوف والحوار الديني.

المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين قسم الدراسات الدينية، الجامعة الكاثوليكية بميلانو، وكلية الآداب، جامعة بورسعيد، جاء احتفاءً من الباحثين المشاركين من الشرق والغرب بباحث بذل حياته من أجل إيجاد ذلك الغزل الروحاني الذي يشكل بساطًا من التعاون والتفاهم بين الثقافات على اختلافاتها.

جوزيبي سكاتولين راهب كاثوليكي إيطالي الجنسية، من مواليد عام 1942م، حصل على دبلوم الدراسات العربية من جامعة القديس يوسف ببيروت عام 1971م، ونال الليسانس في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة القاهرة (فرع الخرطوم) في عام 1978م. وفي عام 1987م حصل على درجة الدكتوراه برسالة تحت عنوان: «التجربة الصوفية عند الشاعر عمر بن الفارض»، من المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بروما. وفي عام 1992م حاز درجة الأستاذية من جامعة ييل بالولايات المتحدة الأميركية ببحوث متخصصة في التصوف الإسلامي. ويقيم إقامة شبه دائمة في القاهرة منذ عام 1979م، كما أنه حاليًّا عضو مراسل لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. بعد تكريمه في مؤتمر ميلانو، كان لنا معه هذا الحوار:

● ما الذي دفعك وأنت راهب كاثوليكي إلى التبحر في أعماق التصوف الإسلامي حتى أثمر ذلك الجهد؛ 66 بحثًا بمختلف اللغات؟

● ما الذي دفعك وأنت راهب كاثوليكي إلى التبحر في أعماق التصوف الإسلامي حتى أثمر ذلك الجهد؛ 66 بحثًا بمختلف اللغات؟

■ يمكنني القول: إن الأسباب كثيرة، فحينما أنظر إلى حياتي أرى أن هناك دافعًا داخليًّا إلى الاهتمام بالأمور الفوقانية أو المتعالية. بمعنى أنني دائمًا ما أردت البحث عن الأسباب الغامضة وراء كل المظاهر. ومن ناحية أخرى كوني راهبًا كاثوليكيًّا فقد دفعني ذلك إلى دراسة الروحانيات في الديانات الأخرى؛ لذلك عندما بدأت دراسة الحضارة الإسلامية ركزت على مجال التصوف الإسلامي؛ لأنني أرى أنه يمثل الحياة الروحية في الإسلام. ويمكنني القول أيضًا: إن هناك شخصية مهمة جدًّا في التصوف الإسلامي جذبت انتباهي منذ زمن إلى التصوف وهي شخصية «الحلاج»، شهيد الصوفية وصاحب التجربة الفريدة في الحب والعشق الإلهي. ومن ناحية أخرى ساعدتني خبرتي راهبًا في الوصول إلى آفاق أعلى في دراسة وفهم التصوف الإسلامي، حتى إنني عشت مع دراسة التصوف الإسلامي نصف قرن من الزمان.

● كنت مصرًّا عبر رحلتك البحثية على قراءة النصوص الصوفية من مصادرها الأصلية، وأيضًا كتابة بحوثك باللغة العربية، وهو أمر نادر الحدوث في الدراسات الاستشراقية، فإلى أي مدى مثّل الأمر صعوبة بالنسبة لك؟

■ من المهم حينما نقرأ أي نص أن نقرأه في لغته الأصلية التي كُتِب بها، وبما أن أغلب النصوص الصوفية كُتِبَت باللغة العربية، فكان لزامًا عليّ أن أتعلم اللغة العربية على الرغم من صعوبة الأمر؛ لأن الترجمات الأوربية قد لا تنقل المعنى الكامل للنصوص الصوفية. وبعد ذلك تعمدت الكتابة باللغة العربية؛ كي أخاطب القارئ والمثقف العربي مباشرة، محاورة إيجابية، خصوصًا أنني أحاوره من نظرة داخلية لذات الثقافة العربية الإسلامية، فلستُ أكتب من منطلق أحكام غربية بعيدة من الثقافة العربية، بل أحاوره من خلال قراءة النصوص العربية الأصلية.

سلطان العاشقين والرومي وابن عربي

● عمر بن الفارض، سلطان العاشقين، أكثرُ المتصوفة الذين شغلوا وجدانك؛ فعملت على تحقيق ديوانه في مهمة محفوفة بالأخطار لتباين القراءات الخاصة بالديوان عبر ثلاثة قرون من الزمان، فما الذي كشفه لك التحليل الإبداعي الدلالي للديوان؟

■ يتميز عمر بن الفارض بخصائص عدة يصعب أن نجدها عند غيره من الصوفية؛ فهو صوفي وشاعر في الوقت ذاته، أسلوبه الشعري متميز جدًّا، وخبرته الروحية عميقة أيضًا. يصعب أن نجد ذلك التكامل بين الشعر والخبرة الروحية العميقة عند غيره من شعراء الصوفية العرب، زد على ذلك أنه صاحب أطول قصيدة شعرية في التراث الصوفي العربي وهي قصيدة «التائية الكبرى» وعدد أبياتها 761 بيتًا شعريًّا. وقد عملت على تحقيق ديوانه من خلال أقدم نص مخطوط له في مكتبة قونية بتركيا. ولقد حققت الديوان وأثبت في المتن نص مخطوطة قونية، وفي الهوامش التي أخذت نصف حجم الصفحة تقريبًا أثبت مختلف القراءات لديوان ابن الفارض عبر التاريخ، وهو ما جعلني أضع عنوانًا فرعيًّا للديوان وهو «قراءات لنصه عبر التاريخ». طبعًا كان عملًا صعبًا استغرق ست سنوات على الأقل من العمل الجاد، لكنني كنت أرى ذلك مفيدًا للدراسات الصوفية.

أما من ناحية المنهج فلقد اعتمدت في دراسة الديوان على المنهج الدلالي، الذي كشف لي نقاطًا جديدة فيه، منها: أن اللفظ المركزي في ديوان عمر بن الفارض هو اللفظ (أنا) ومعناه أن الشاعر في ديوانه الصوفي يصف رحلة البحث داخل ذاته. كما أن مصطلح (الأنا) لدى عمر بن الفارض يأتي على ثلاثة مستويات؛ الأول: الفرق الذي يصف فيه حالة الثنائية بينه وبين محبوبته، الثاني: الاتحاد الذي يصف فيه حالة اتحاده مع المحبوبة، الثالث: الجمع، حيث يصير هو في الكل، ويصير الكل فيه.

ومن الملحوظ هنا أن هناك تطورًا ديناميكيًّا في الانتقال من مستوى الفرق إلى الاتحاد وإلى الجمع. ومن المفيد الإشارة إلى أن اعتمادي على المنهج الدلالي مهم جدًّا لفهم مصطلحات وبنية القصيدة دون عمل أي إسقاط من طرفي؛ لأن المنهج الدلالي ساعدنا في اكتشاف المعنى الموجود في النص دون إسقاط من طرفنا.

وهنا أيضًا أود الإشارة إلى أن أغلب الشروح التي قدمت لديوان عمر بن الفارض كانت من طرف مدرسة الشيخ الأكبر عند الصوفية «محيي الدين بن عربي»، فقد حاول تلاميذ ابن عربي شرح أشعار ابن الفارض بمصطلحات وفلسفة ابن عربي الصوفية، وقد أدى هذا الأمر إلى حجب خصوصية التجربة الصوفية عند ابن الفارض الذي يختلف شكلًا ومضمونًا عن ابن عربي.

● لماذا اكتسبت أشعار جلال الدين الرومي وابن عربي من دون سائر أشعار الصوفية شهرة عالمية ما جعلها جسرًا روحيًّا بين الشرق والغرب؟

■ أظن أن السبب الأول لانتشار أشعار جلال الدين الرومي خاصة، أن المستشرقين الأوربيين كانوا في اتصال مع المسلمين أولًا من خلال الأتراك العثمانيين والإيرانيين في حقبة متأخرة من التاريخ، مثلًا المفكر الألماني غوته كتب الديوان الشرقي الغربي حيث تأثر بحافظ شيراز في بداية القرن التاسع عشر، ومن هنا بدأ الاستشراق بترجمة مؤلفات جلال الدين الرومي إلى مختلف اللغات الأوربية، ووجدوا معاني روحية عميقة تركز على تجربة المحبة والوحدة والسلام في شعر ونصوص جلال الدين الرومي.

أما ابن عربي فقد بدأ الاهتمام به في القرن الماضي مع المستشرق الإنجليزي نيكلسون«1868- 1945م» وهو نفسه الذي ترجم ديوان جلال الدين الرومي، وكذلك الدارس الإسباني آسين بلاسيوس «1871- 1944م» الذي درس ابن عربي، ومن المحدثين نجد المستشرق الأميركي وليم تشيتك «1943-» الذي كتب كثيرًا عن محيي الدين بن عربي.

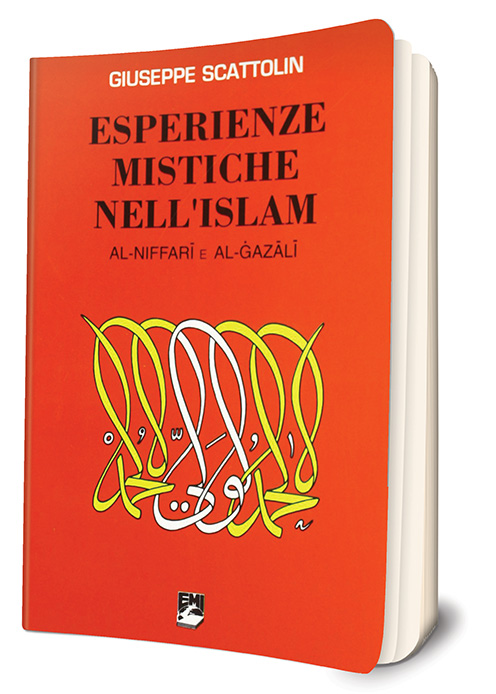

● التجربة الصوفية في الإسلام- مختارات من النصوص الصوفية، واحد من أهم دراساتك التي ترجمت إلى الإيطالية؛ ما المعايير التي اتبعتها عند انتقائك تلك النصوص عند مختلف الصوفية؟

● التجربة الصوفية في الإسلام- مختارات من النصوص الصوفية، واحد من أهم دراساتك التي ترجمت إلى الإيطالية؛ ما المعايير التي اتبعتها عند انتقائك تلك النصوص عند مختلف الصوفية؟

■ حاولت قدر الإمكان أن أعرف القارئ الإيطالي بالخبرة الصوفية في الإسلام، فأقدمت على اختيار مجموعة من النصوص الصوفية، وبالطبع لم يكن اختيار هذه النصوص بشكل عشوائي، وإنما راعيت اختيار أهم النصوص لشخصيات مؤثرة في التصوف، من أمثال: النفري، الطوسي، المكي، القشيري، الغزالي، وغيرهم. وهذه الشخصيات مهمة ومركزية ولها دورها التأسيسي في التصوف.

● قدمت في كتابك «التجليات الروحية في الإسلام» أكثر من 54 صوفيًّا من القرن الأول الهجري حتى نهاية القرن السابع الهجري. أعقبه اكتشافك شخصية صوفية مجهولة هي «عبدالملك الخركوشي»، هل تعتقد أن المخطوطات العربية البكر في مكتبات العالم قد تفاجئنا بأسماء صوفية لم نكن نعرفها؟

■ نعم أعتقد ذلك؛ فربما تكشف لنا الأيام عن كتب ورسائل ونصوص صوفية غير معروفة لأنها غير منشورة، لذلك فإن البحث في المخطوطات الصوفية مفيد جدًّا، وأنا شخصيًّا عثرت على أقدم مخطوط لديوان عمر بن الفارض في مكتبة يوسف أغا بمدينة قونية بتركيا بمحض المصادفة. فعلى سبيل المثال أغلب مؤلفات الخركوشي ما زالت مخطوطة وغير منشورة حتى يومنا هذا، ونتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة أجيالًا جادة من المحققين الذين يهتمون بتحقيق ونشر النصوص الصوفية.

ذو النون المصري.. الطريقة الشاذلية

● ثناء أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على كتابك المهم «التجليات الروحية في الإسلام» وجلوسك على مقعد الخطابة في المسجد الكبير بأسوان له مؤشرات مهمة على تبدل الموقف من حركة الاستشراق في العالم العربي بعد أن لاحقتها الاتهامات بفعل حركة الاستشراق السياسي التي احتضنتها الإمبريالية في القرن التاسع عشر.. حدثنا عن صدى دراساتك عن التصوف في العالم الإسلامي أكاديميًّا ورسميًّا وأيضًا عمليًّا بين الطرق الصوفية، وكيف أفادتك جولاتك في العواصم الإسلامية في فهم التصوف؟

■ هذا الأمر مهم جدًّا بالنسبة لي؛ لأنه يجب أن نميز بين الاستشراق السياسي الذي كان في خدمة الاستعمار في القرن الماضي، وفق أجندات سياسية، وبين الاستشراق الأكاديمي الذي خدم الثقافة والدراسات العربية والإسلامية. وأرى أن الخلط بين الاستشراق السياسي ونظيره الأكاديمي خطأ ضار وفادح. بالنسبة لي الاستشراق الأكاديمي العلمي مهم ومفيد كجسر للتواصل بين الحضارات الشرقية والغربية، ومهم كذلك لدراسة التراث العربي.

والحمد لله أجد رد فعل إيجابيًّا تجاه أعمالي البحثية في دراسة التصوف من العلماء والباحثين المسلمين والعرب. وهذا أيضًا يعني أنهم يفرقون بين الاستشراق الأكاديمي والسياسي. استفدت كثيرًا من زيارة مدن وبلدان إسلامية مختلفة، فهذه خبرة وجودية مهمة، أما بالنسبة لتجربتي وخبرتي مع الطرق الصوفية، فلدي خبرة خاصة مع الطريقة الحامدية الشاذلية المشهورة في مصر، حيث قرأت الإنتاج الصوفي للشيخ سلامة الراضي، واستفدت من الحكمة الروحية التي تملأ كتبهم، وكثيرًا ما أزورهم لحضور الحضرة الصوفية بمسجدهم، وقد أسعدني ذلك.

وهنا يكون من المفيد أن ندخل في علاقة مباشرة مع الناس من الطرق الصوفية، ففي دراسة التصوف نحن لا ندرس موضوعات جامدة، بل ندرس تجارب إنسانية وروحية من المفيد والمهم للباحث أن يقترب منها قدر الإمكان. وكذلك كان مفيدًا جدًّا لي التعاون البحثي مع تلميذي بالماضي وزميلي الآن دكتور أحمد حسن أنور وهو أستاذ التصوف الإسلامي المساعد بكلية الآداب جامعة بورسعيد، فقد تعاملنا معًا ما يقرب من عشرين سنه من الزمان، وبالتالي الإقامة في مصر تحديدًا كانت مفيدة جدًّا بالنسبة لي على المستويات: الشخصي والوجداني والأكاديمي.

● نظرًا لوجودك الطويل في مصر: هل تعتقد أن التجربة الصوفية جزء من التركيبة الروحية المصرية، وأن لها أبعادًا تتجاوز ذا النون المصري إلى أخناتون وما قبل ترانيمه في النصوص الدينية لدى المصري القديم؟

■ نعم بكل تأكيد الخبرة الروحية موجودة منذ القدم في مصر؛ ففي الحضارة المصرية القديمة نجد نصوصًا لأخناتون، وكذلك نجد خبرة روحية في كتاب الموتى. وفي العصر المسيحي كانت مصر ملجأ للعائلة المقدسة، المسيح والسيدة العذراء، والروحانيات المسيحية انتشرت في مصر بشكل كبير خصوصًا في البيئات الرهبانية. أما في العصر الإسلامي فقد ظهر التصوف في مصر في لحظة مبكرة وتحديدًا في القرون الهجرية الأولى مع شخصيات عديدة من أمثال ذي النون المصري، ولا ننسى أن القرن السابع الهجري قد شهد تطورًا ملحوظًا للتصوف في مصر؛ ففي ذلك القرن نجد عمر بن الفارض «سلطان العاشقين»، ومن بعده قليلًا نجد شخصيات صوفية مصرية أخرى، منهم على سبيل المثال: ابن عطاء الله السكندري صاحب «كتاب الحكم العطائية»، وكتاب تاج العروس، وكتاب التنوير في إسقاط التدبير.

ولا ننسى أن أهم الحركات الصوفية قد استوطنت مصر خصوصًا في القرن السابع وما تلاه، ومن هذه الحركات نجد الشاذلية التي نشأت وتطورت في مدينة الإسكندرية مع أبي الحسن الشاذلي والمرسي أبي العباس وابن عطاء الله السكندري وياقوت العرش. وفي النهاية يمكننا القول: إن التصوف جزء مهم من وجدان المصريين. والأمر نفسه نجده في العراق حيث ظهرت مدارس البصرة والكوفة وبغداد.

الحوار الديني

● الحوار الديني احتل مساحة كبيرة في أبحاثك، فما أهم منطلقاته وما المعوقات التي قد تمنع حدوثه؟

■ نعم احتل الحوار الديني مساحة كبيرة من أعمالي خصوصًا في كتابي «تأملات في التصوف والحوار الديني»؛ لأنّي أعتقد أنه لن يكون هناك سلام بين الأديان ما لم يكن هناك سلام بين الشعوب، لذلك ركزت في جانب كبير من كتاباتي على قضية الحوار الديني بشكل عام، والحوار المسيحي الإسلامي بشكل خاص. ومن المفيد الإشارة إلى أن قضية الحوار قضية حياتية مهمة، تتخذ أبعادًا وأشكالًا مهمة جدًّا منها: حوار الإنسان مع الإنسان وهناك عدد من الفلاسفة المُحدَثين، من أمثال الألماني مارتن بوبر والفرنسي إيمانويل ليفيناس، ركزوا اهتمامهم على الدور الذي يؤديه الحوار في حياة البشر، فطوروا ما عُرف بـ«فلسفة الحوار». فقد أَثبت هؤلاء الفلاسفة أن خبرة الـ«أنت» هي خبرة جوهرية أصيلة للإنسان؛ لكي يبلغ الوعي بذاته الخاصة كـ«أنا»، أي كشخص-فاعل بمعنى الكلمة. فالحوار هنا يمكن وصفه بأنه مرتبط بفعل «التأمل الانعكاسي»، الذي سيؤدي إلى «إدراك الذات بشكل أفضل»، حيث يكمل الآخر الأنا، فمن خلال قيام الأنا بفهم وتأمل الآخر، تكتمل معرفتي أكثر بنفسي وذاتي.

وهناك أيضًا حوار الإنسان مع الطبيعة؛ فالكائن البشري يأتي في علاقة حوارية حيَّة مع نفسه، ومع الآخرين، ومع الكون حوله، وأخيرًا مع أساسه الأول والأخير للكل: هو الله. والواقع أن الإنسان يستطيع أن يجد تناغمًا وسلامًا مع نفسه ومع الكل من خلال هذه العلاقة الوجودية- الحوارية العميقة فحسب. وبتحقيق ذاته في هذه الأبعاد يختبر الكائن البشري تناسبًا أصيلًا وتجاوبًا عميقًا بينه وبين الطبيعة، فهو ينعكس فيها كما أنها تنعكس فيه؛ إلا أن الحوار بين الإنسان والطبيعة في عصرنا أصبح في خطر جسيم بسبب المُخاطرة التقنية العلمية المتغطرسة المفروضة على الطبيعة من طرف البشر. وهناك أيضًا: حوار الإنسان مع الله. إن الله أراد أن يدخل كطرف أساسي في الحوار الإنساني، أو بالأحرى البين- إنساني. وليس بصورة قوةٍ فوقانية، بل على العكس من ذلك، فإن الله أراد أن يدخل في التاريخ البشري كطرفٍ مشارك فيه؛ كي يقود كلَّ كائنٍ بشري أفرادًا وجماعاتٍ إلى كماله، أي إلى ملء الشراكة في الحياة الإلهية. وهذا لأن الله أراد أن يحقق مشيئته مع مطلق احترامه لحرية الإنسان؛ لأنه هو بذاته المصدر الأول والأصل المتين والسند الأساسي للحرية الإنسانية التي كَتَبَ على ذاته احترامها. ولو بحثنا عن الإطار التطبيقي للحوار فسنجد: أربعة أشكال أو قل مستويات من الحوار الديني، وهي على النحو التالي:

أ- حوار على مستوى الحياة: حيث يحاول المُنتمون إلى أديان مختلفة أن يتعايشوا على نحو مفتوح وخيِّر مع جيرانهم، مشاركين في أفراحهم وأحزانهم ومشكلاتهم ودواعي قلقهم وآمالهم اليومية.

ب- حوار على مستوى الأعمال: حيث يتعاون أصحاب الأديان المختلفة في عملِ تطوُّر وتحرُّر من أجل الخير العام، وخصوصًا المستضعَفين من الناس.

جـ- حوار على مستوى الفكر الديني: حيث يحاول علماء الأديان المختلفة تعميق فهم تقاليدهم الدينية الخاصة والعامة بهدف تفاهم عميق وتقدير متبادَل للقيم الروحية المشتركة.

د- حوار على مستوى الخبرة الدينية: حيث يتشارك أصحاب الأديان المختلفة الراسخون في تقاليدهم الدينية الخاصة في تراثهم الروحي وخبراتهم الروحية، مثل الصلاة والتأمل والإيمان، وكذلك في طرق البحث عن الله أو المطلق مستهدفين تبادلًا روحيًّا واسعًا ينير مسيرة الإنسان نحو الله.

● هل تعتقد أن وثيقة الإخاء بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس الثاني قدمت دفعة قوية لمسيرة الحوار بين الأديان وكيف تقيم محاولات بعض المؤسسات الثقافية العربية التي تأسست لدعم هذا الحوار خاصة؟

لويس ماسينيون

■ وثيقة لها أهميتها بكل تأكيد؛ لأنها تؤكد المبادئ المشار إليها في السؤال السابق. أما المؤسسات الخاصة فأرى أن بعضها يأتي في إطار ما يمكن أن نسميه بالموضة المعاصرة. في حين أن هناك مجموعة من المحاولات العربية الجادة في هذا الإطار، منها: جماعة الإخاء الديني التي تأسست في القاهرة في القرن الماضي، وكانت تضم بعض مشايخ الأزهر الشريف وبعض المستشرقين الأوربيين ومنهم لويس ماسينيون «1883-1962م».

وبعدها نجد وثيقة جادة مهمة في طريق الحوار الديني وهي الوثيقة المسماة بـ«كلمة سواء»، التي كتبها مجموعة من مفكري الإسلام، وكذلك نجد وثيقة أبوظبي عام 2019م الموقعة من طرف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر. ولديَّ أمل كبير أن يكون هناك اهتمام أكبر بقضية الحوار بشرط أن يكون هذا الاهتمام جادًّا وحقيقيًّا، وليس لأغراض شكلية أو اقتصادية أو لتوظيف سياسي. كما ينبغي للمفكرين في الشرق والغرب، الإعلان والتأسيس لفلسفات جديدة تتبنى الحوار مع المؤسسات الرسمية والمدنية، وهو ما يؤدي إلى السلام الشامل للكل.

● هناك من يرى أن الحوار بين الأديان لن يتأتى إلا بعد الاعتذار عن الأخطاء السياسية التاريخية التي ارتكبت باسم الأديان، فكيف ترى تلك المسألة؟

■ نعم، أوافق على ذلك، فقد أعلنت ذلك بصراحة في كتبي، وفيها قلت بأنه لا يوجد شعب بريء من العنف، فكلنا في الماضي مارسنا العنف، مارسنا العنف باسم الدين، لكن الأخطر من ذلك أننا مارسنا العنف لأسباب أيديولوجية دينية وغير دينية. وأذكر في هذا الصدد أن الحربين العالميتين الأولى والثانية التي لم تكونا لأسباب دينية على الإطلاق، وإنما كانت لأسباب قومية وأيديولوجية، وهذا هو الأخطر فيما أرى. وفي جميع الأحوال: أرى أنه من الشجاعة الإنسانية أن نعترف جميعًا أننا في الماضي قد مارسنا العنف، وعلينا أن نعتذر عن ذلك بشكل صريح.

التعددية الدينية والهوية

● في كتابك «تأملات في التصوف والحوار الديني» وضعت أسس فلسفة دينية جديدة، ذهب بعضٌ إلى أنها تعتمد على تفسير جديد لظاهرة التعددية الدينية، انطوت على رؤية جديدة مهمة لكل الأديان، سميتها بمستقبل الدين، ما السمات والخصائص المطلوبة لمستقبل كل دين في عصر العولمة؟

■ التعددية الدينية من أهم السمات الإنسانية عبر التاريخ، فهذا المبدأ واقع تاريخي مرتبط بالبشر عبر التاريخ الإنساني كله، وتتوافق هذه التعددية بالوعي والهوية الخاصة لكل دين. كما أن التعددية الدينية واحدة من معطيات واقعنا البشري التي لا تقبل الشك أو الجدال وهي أننا عبر التاريخ البشري الطويل لا نعثر على «الدين»، أي دينٌ واحدٌ موحَّدٌ، مطلقُ الوضوح والبداهة، ومعترفٌ به عند الجميع، بقدر ما نعثر عبر التاريخ البشري على «أديان عدة» مختلفة. إذن، فالتعددية الدينية واقع تاريخي واضح لا مفرَّ منه. هذا الواقع (التعددية الدينية) صادر عن وحي حقيقيٌّ، صادرٌ من الأصل الأول أو الأساس الأخير لكل الوجود، وهو الله ذاته. كما أن التعددية الدينية تأكيد لمبدأ «محبة الله الشاملة المطلقة» للبشر.

وليس باختزال الفوارق بين الأديان يُقْبَلُ مبدأ التعددية الدينية، بل إن مبدأ التعددية الدينية من الضروري أن يحترم مبدأي «الهوية والغيرية»، فعلى سبيل المثال، كيف يمكن للهندوسية أن تعرف نفسها دون مرجعيتها الأصلية إلى كتب الفيدا التي في اعتقادها هي مصدرها الأول والأساسي؟ وكيف للبوذية أن تعرف نفسها دون مرجعيتها الأساسية إلى خبرة بوذا وأقواله، فهو مؤسسها ومنبع إلهامها؟ وكيف للمسيحية أن تعرف نفسها دون مرجعيتها الجوهرية إلى الفردية المطلقة لشخص المسيح؟ كيف للإسلام أن يعرف نفسه دون مرجعيته الأصلية لنبيه المرسَل وكتابه المُنَزَّل، وهو القرآن الكريم؟ وهلم جرًّا. على العكس، فبأخذ «الفوارق» الدينية على محمَل الجد وبكامل معناها الخاص نضع أنفسنا على طريق التلاقي الحقيقي فيما بين الأديان.

ومستقبل الأديان في عصر العولمة يتوقف على متطلبات أساسية، منها: معاودة الرسالة الأصلية لكل دين. فلنفكر على سبيل المثال، في اللقاء مع شخص المسيح بالنسبة للمسيحيين، أو الوحي القرآني بالنسبة للمسلمين. إن تلك الخبرات الدينية الأصلية ظلت ولا تزال تمثِّل عنصرًا قويًّا ومعنًى عميقًا لحياة الملايين والملايين من البشر؛ لأنها توفِّر لهم المعنى الحقيقي والأساس لوجودهم. إلا أنه على مدى التاريخ فإن تلك الرسالات الدينية الأصلية قُرِئَتْ فأُوِّلت وطُبِّقت بأشكال مختلفة جدًّا. ولا شك أن هذه الأشكال يمكن أن تكون تطورات وتعمقات صحيحة للرسالة الأصلية الأولى. إلا أن كثيرًا منها صارت، وبالفعل حدث هذا مرارًا، انحرافاتٍ وتنازلات، بل تعتيمات عن معناها الأصلي.

ومن ثم، فهناك سؤال أساسي وحتمي يفرض نفسه على كل تقليد ديني: ما تلك الخبرة الأساسية المؤسِّسة لهذا الدين، أو ما هي رسالته الأصلية الأولى؟ ماذا يتبقَّى من تلك الرسالة حيًّا وفعالًا الآن لذلك الدين في عصرنا الحالي؟ إن سؤالًا كهذا لا يمكن تجنبه، ولا سيما في سياقنا الحاضر لإنسانيتنا المُعولَمة. من ثمَّ نجد أن كل دين يحمل في طيَّاته بلا شك نواة أصيلة مميِّزة ونابعة من الخبرةِ المؤسِّسة له. إلا أن هذه النواة الأصيلة يجب استعادتها ومعاودتها وعصرنتها بمقاربة جديدة ونقدية لها عبر كل التقلبات التي قد طرأت عليها على مرِّ الزمان.

ومن ثم، فهناك سؤال أساسي وحتمي يفرض نفسه على كل تقليد ديني: ما تلك الخبرة الأساسية المؤسِّسة لهذا الدين، أو ما هي رسالته الأصلية الأولى؟ ماذا يتبقَّى من تلك الرسالة حيًّا وفعالًا الآن لذلك الدين في عصرنا الحالي؟ إن سؤالًا كهذا لا يمكن تجنبه، ولا سيما في سياقنا الحاضر لإنسانيتنا المُعولَمة. من ثمَّ نجد أن كل دين يحمل في طيَّاته بلا شك نواة أصيلة مميِّزة ونابعة من الخبرةِ المؤسِّسة له. إلا أن هذه النواة الأصيلة يجب استعادتها ومعاودتها وعصرنتها بمقاربة جديدة ونقدية لها عبر كل التقلبات التي قد طرأت عليها على مرِّ الزمان.

وأيضًا من المتطلبات، ما يتعلق بمواجهة الحداثة المعاصرة وألا يُنظَر إليها على أنها شرٌّ مطلق، يجب محاربته بالطرق كافة، كما لا يزال يقال في كثير من البيئات الدينية الأصولية المعاصرة. إن الحداثة تعني في المقام الأول «بلوغ العقلِ البشري أَشُدَّه ونضجه»، وهذا في حد ذاته يمثل نموًّا إنسانيًّا إيجابيًّا، بل ضروريًّا في مسيرة الكائن البشري عبر التاريخ. وبالرغم من ذلك نحذر من خطورة تنصيب العقل البشري كمبدأ مطلق مسيطر على الكل، خصوصًا أن المواقف العقلانية المتطرفة قد أدت إلى اندلاع حركات «غير عقلانية» دفعت البشرية إلى كوارث مُفزِعة. ولعل الحربَيْنِ العالميتَيْنِ في القرن المنصرم أبرز دليل على ذلك. ومن هذا المنطلق كل دين في عصرنا ما بعد الحداثي مطالب بلا شك أن يحقِّق توازنًا حقيقيًّا ومُقنعًا بين الإيمان والعقل، وإلا فلن يكون له مستقبل مفيد للبشرية. وزيادة على ذلك: إذا كان الرومان القدماء قد قالوا قولهم المشهور: «العقل السليم في الجسم السليم»، فأكمله بقولي: «الإيمان السليم في العقل السليم»، فإذا فسد العقل، فسد الإيمان.

ومما لا شك فيه أن الحوار مع الأديان الأخرى أصبح الآن أمرًا مهمًّا بل ضروريًّا لكل دين يريد أن يكون عاملًا إيجابيًّا في قريتنا العالمية. ومن هذا المنطلق فإن دين الغد إما أن يكون دينًا قادرًا على حوار حقيقي إيجابي مع الأديان الأخرى أو لن يكون البتة؛ ربما لأنه يكون في هذه الحالة قد تحوَّل إلى أيديولوجيا بشرية بحتة، أو اختزل في طائفة دينية قبليَّة محدودة في دائرة مغلقة من البشر. ومتطلب آخر، يتجسد في الالتزام بمبدأ العدالة بين البشر لأمر مكتوب بكلمات واضحة ليس في الديانات الإبراهيمية (المعروفة أيضًا بالسماوية) الثلاث، وهي: اليهودية والمسيحية والإسلام فحسب، إنما له دعم واسع وأصيل في تقاليد كبرى الأديان العالمية الأخرى. خلاصة القول: إنه على كل دين في وقتنا الحاضر أن يلتزم حقَّ الالتزام بالعمل الجادِّ من أجل العدالة في العالم على مستوياتها كافة من أجل خلق «أنسنة عالمية» للإنسان كإنسان فردًا وجماعةً.

الاستشراق الإيطالي

● إلى أي مدى ساهم الاستشراق الإيطالي في دراسة الشرق عامة والتصوف الإسلامي خصوصًا.. وهل يمكننا القول: إن العلاقات التاريخية بين روما والشرق جعلت الاستشراق الإيطالي الأكثر قدرة على فهم العالم الإسلامي؟

■ العلاقات المصرية الإيطالية وطيدة جدًّا منذ القدم، ومرت بمراحل تاريخية مختلفة، ولو حاولنا تتبع العلاقات المصرية الإيطالية في القرن العشرين، فهناك كتاب شائق بهذا العنوان: «العلاقات المصرية الإيطالية» تأليف الدكتور مرسي قطب.

وفي القرن الماضي كانت الجالية الإيطالية كبيرة في مصر، وكان لها دور ملموس في الحركة الثقافية والسينما والمسرح والنحت وفنون أخرى. كما كان هناك أساتذة إيطاليون يقومون بالتدريس بجامعة القاهرة، ولعل أشهرهم المستشرق الإيطالي الشهير كارل ألفونسو نللينو «1872- 1938م»، ومن المعروف أنه كان أستاذًا لطه حسين وعبدالرحمن بدوي وغيرهما من كبار المفكرين المصريين.

أما القول: إن الاستشراق الإيطالي لديه قدرة أكثر على فهم العالم الإسلامي فلا يمكنني الجزم بذلك. صحيح أن عددًا كبيرًا من المستشرقين الإيطاليين لديهم خبرة جادة حقيقية بالعالم الإسلامي من أمثال: ماسيمو كامبنيني «1954- 2020م»، وباولو برنكا «1957-»، وغيرهما كثر، لكن الأمر نفسه موجود في دول أوربية أخرى. ربما يكون الفارق أن إيطاليا من بلدان المتوسط، وهناك بعض الأمور المتشابهة بين بلدان البحر المتوسط.

● بعد تكريمك الأخير في المؤتمر الدولي بميلانو، هل ترى أن رحلتك عبر نصف قرن من الدراسات والبحوث قد آتت أكلها؟

■ صعب بالنسبة لي الإجابة عن هذا السؤال؛ فالأوراق البحثية الكثيرة التي قُدِّمَتْ عني وعن أعمالي حقًّا أسعدتني، خصوصًا أن أغلبها من أساتذة مصريين من جامعة بورسعيد. كما أن هذه الأوراق البحثية التي قُدِّمَتْ في مؤتمر ميلانو قد تناولت أغلب أفكاري وتحاورت معها بشكل إيجابي جدًّا. وهنا اسمحي لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا المؤتمر وكذلك للباحثين الجادين الذين تفاعلوا مع أفكاري. وفي النهاية أقول: تقع علينا مسؤولية كبيرة تجاه الإنسان المعاصر، لتحقيق الحوار الجاد بين البشر، وللعمل من أجل العيش المشترك والسلام الثابت، لقد حاولت القيام بذلك على مدار نصف قرن من العمل الأكاديمي، وأتمنى أن يكمل الآخرون هذه الرسالة الإنسانية.