«أوميروس» والكوت و«لارا» إيفاريستو.. بناء وإعادة بناء الهوية عبر الذاكرة وفي الذاكرة

أوميلارتي

سنأخذك إلى الذاكرة

نامي الآن

(لارا، ص109)

سترون

كيف يكون الأمر

حين تكونون بلا جذور في هذا العالم

(أوميروس، ص 21)

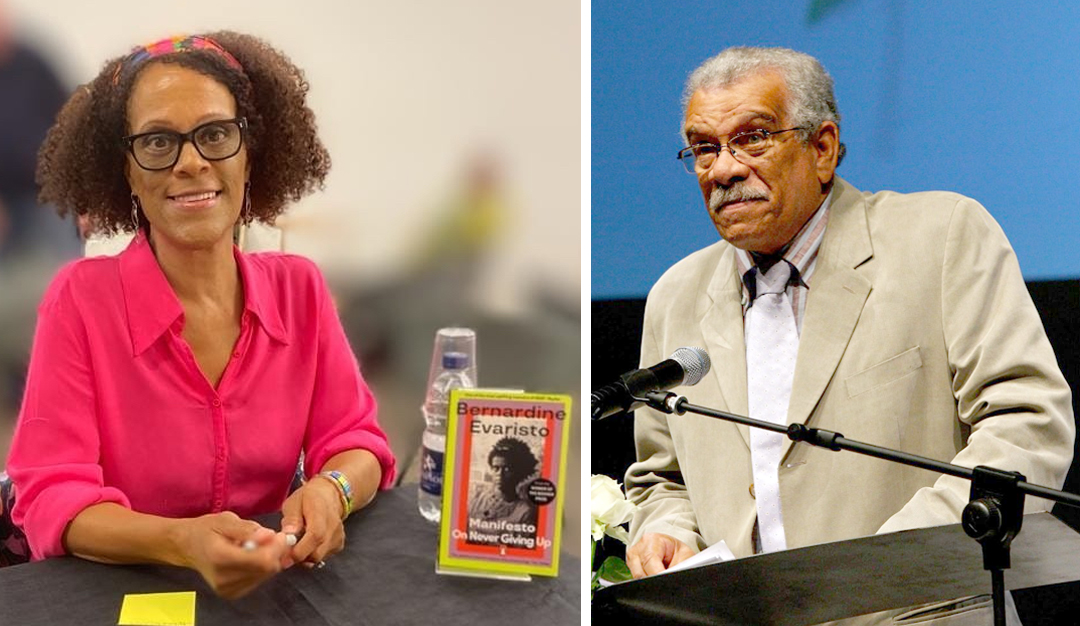

يوجد كثير من نقاط التقارب في سيرتَي الشاعر الكاريبي ديريك والكوت والشاعرة والروائية البريطانية من أصل نيجيري بيرناردين إيفاريستو. كلاهما ذو هوية هجينة؛ والكوت من سلالة «عبيد»، وقد «تسمم بدم جانبين من أسلافه»[1] (كان أجداده بيضًا، وجداته سوداوات)، بينما كانت إيفاريستو تعاني عدم التوازن بين طرفي عائلتها (أمها إنجليزية، ووالدها نيجيري). وكان كل منهما يدخل نفسه كشخصية رئيسة في عمله.

سرديات البحث عن الهوية

في روايتها الشعرية «لارا»، تجتاز إيفاريستو قرنين من الزمان عبر بريطانيا، وألمانيا، وأيرلندا، ونيجيريا، والبرازيل؛ لتبحث عن سبعة أجيال من أسلافها، من جهة الأب والأم معًا، كي تتصالح مع هويتها. وفي «أوميروس» والكوت[2]، ترحل الشخصيات، وضمنها والكوت نفسه، الذي يروي قصته الخاصة، إلى إفريقيا وأوربا وأميركا، جسديًّا ومجازيًّا.

لكن مقاربة إيفاريستو لثيمتي الهوية والذاكرة تختلف إلى حد كبير عن مقاربة والكوت. فلارا[3]، كما تقول إيفاريستو نفسها. هي رواية سيرية ذاتية- شعرية، مستمدة من حياتها، وليس بالضرورة أن تكون كما هي[4]. وربما لهذا السبب، تقارب إيفاريستو ثيمتي الجذور والهوية، وتربط قضايا مثل العنصرية والتمييز والآخر، من منظور شخصي محدود. إن اهتمامها بـ«استعمار الوعي والثقافة» في المجتمعات المستعمرة السابقة، ومحاولتها المصالحة عبر الذاكرة، وفي الذاكرة، مع ماضيها، ومع ذاتها، كهوية هجينة، هو مسعى لأن تعيد كليتها، و«تضع العبودية خلفها»[5]. ومن هنا، فإنها تعيد إنتاج هوية اجتماعية، وليس هوية وطنية أو تاريخية. وعلى العكس منها، يسائل والكوت التاريخ، أو، بشكل أدق الفكرة الأورُبية عن التاريخ، مازجًا الماضي بالحاضر، والثقافات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية، والشخصي والعام.

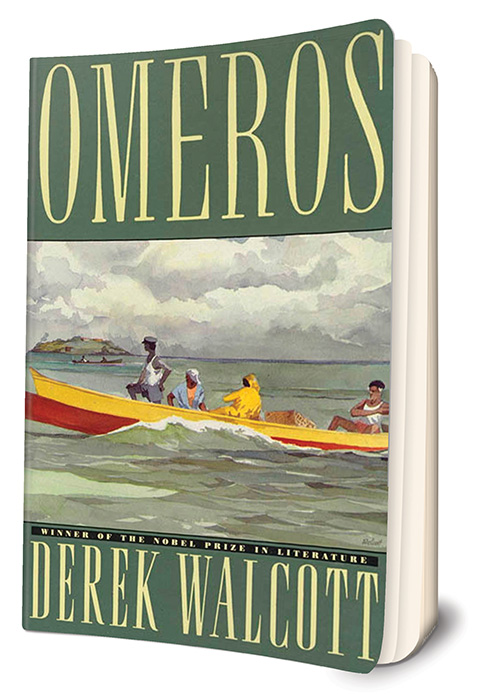

عبر ملحمته «أوميروس»، مع أنه يرفض أن يسميها ملحمة، يرحل والكوت في التاريخ، لا ليتوافق مع نفسه، مثل إيفاريستو، ولكن ليعيد بناء الهويات الهجينة لشخصياته، وهو من ضمنها، وأيضًا ليخلق هوية تاريخية للجزر الكاريبية، «التي تشكلت وسط دمار مادي واجتماعي غير مسبوق»[6]. بينما نلحظ أن الصراع الرئيس في «لارا» هو بين ذاتها، وأبيها النيجيري تايوو. وهي تكشف هذا الصراع في الجزء الأول من عملها من خلال شخصية تايوو، الذي تصوره بوصفه تمثيلًا لـ«استعمار الثقافة». إنه ينتمي إلى الجيل الأول من الإفريقيين والكاريبيين، الذين «منحوا الفرصة» للمجيء إلى بريطانيا حسب «القانون الوطني» الصادر عام 1948م[7]، لكنهم وجدوا أنفسهم على هامش المجتمع، ليس فقط بسبب اللون، ولكن أيضًا بسبب «أصولهم الهمجية».

يصل تايوو إلى مدينة ليفربول «عاصمة بريطانيا العنصرية» في 1949م، «ممتطيًا الحوت نحو الفردوس» (لارا، ص 3). وتكشف رسالته الأولى إلى أمه كيف كان يصرخ ليلًا من السعادة بينما كانت الرياح الدافئة تهب على الميناء، وعن شعوره بالفخر؛ لأن أحلامه، عندما كان في وطنه، قد تحققت أخيرًا: «ماما، كانت أحلامي وقودي لسنوات/ كل تلك الأفلام البريطانية بستة بنسات في دار السينما/ أرى لندن… وأموت» (لارا، ص3). لكن لم يمر وقت طويل، حتى واجه تجربة خيبته الأولى، حين تعرض للتمييز العرقي، واختزلت هويته في مجرد لون.

استعمار الوعي والتماهي مع الثقافة المهيمنة

مثل العديد من كُتاب ما بعد الاستعمار، تهتم إيفاريستو بتحولات الوعي، التي يمكن أن تتمظهر عبر أربع مراحل: أولًا، المواجهة الجسدية، كما في قول تايوو: «سوف أقاتلهم» (لار، ص4)، أو «أنا مستعد لعدوي». ثانيًا: المواجهة الثقافية: «سأكتب مسرحية أنافس فيها سنت جوان، بعنوان (الملاكم المتعب)، بقلم برناردشو الجديد من المستعمرات» (واضح هنا كم يستبطن حتى هذا التحدي التأثير غير الواعي للثقافة المهيمنة، ثقافة المستعمر). والمرحلة الثالثة هي محاولة تايوو استعادة هويته (ادعوني فقط تايوو). والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الانصهار، فقد غير حتى اسمه: «لقبي الآن هو بيلي». (لارا، ص4).

وعلى الرغم من أن «لارا» هي رواية- شعرية، كما وسمتها المؤلفة، فإنها نجحت نسبيًّا من خلال المونولوج الدرامي أن تكشف المراحل الأربع في تحولات وعي تايوو، وأن تقبض على اللحظات الأكثر دلالة في حياته، أوهامه، وخيبة أمله، وعلاقته مع الآخرين. أولًا، تصور الكاتبة المواجهة مع مستعمريه السابقين، التي تمنحه للمرة الأولى إحساسًا بذاته، وتساعده نسبيًّا على تحديد أزمة هويته، أو بالأحرى على خطر فقدان هويته، كإنسان: «ماما، في هذا البلد أنا إنسان ملون. في بلدي أنا فقط».

في فصل هو من أكثر فصول العمل تأثيرًا وشعرية، يكتب تايوو إلى أمه رسالة يعرب فيها عن غربته في لندن «حيث يكرهه الناس، وعندما يلقي عليهم التحية يشعرون بالخوف، أو بالغضب، أو يعبرون إلى الجهة الأخرى» (لارا، ص5)، وهو يعبر فيها أيضًا عن إدراكه «بالغيرية» والهوية: «عندما نضحك نحن الملونين بعفوية فإنهم يعبسون في وجوهنا، وفي القطارات يحدقون في الفراغ».

لكن إيفاريستو لم تترك لبطلها أي خيار. لقد وضعته في مأزق تراجيدي، مواجهًا خياراته الضيقة جدًّا. إنه لا يستطيع العودة إلى وطنه الأم «فمن يذهب إلى أوربا لا يمكن أن يعود فقيرًا»، كما عزلته حتى عن تجمعات النيجيريين في لندن، ما عدا اختلاطه الأسبوعي مع الجيل الأول منهم الذين هاجروا نهاية القرن التاسع عشر إلى بريطانيا، وهو الأمر الذي يمكن أن يوفر له نوعًا من الإحساس بالانتماء، كما حصل، مثلًا، مع المهاجرين من الكاريبي في رواية «اللندنيون الوحيدون» لسام سيلفون[8]، الذين أتوا إلى إنجلترا في المدة نفسها، لكنهم نجحوا، بالرغم من اغترابهم وحياتهم اليومية الصعبة، في تحقيق نوع من الانتماء، من خلال اجتماعاتهم المشتركة، التي يستعيدون فيها ذكرياتهم في وطنهم الأم، واتصالاتهم الشخصية بعضهم مع بعض.

لم يبق أمام تايوو سوى فقدان هويته تدريجيًّا. وتجسد ذلك في اتخاذه اسمًا آخر: بيلي، وهو رمز من رموز مستعمريه السابقين: وليم الأكبر. لقد غير اسمه لأن «اسمًا إفريقيًّا يوصد الأبواب».

إن عملية التماهي مع ثقافة المستعمر هي نتاج وعي مزدوج، يكمن خطره، كما يقول دو بويسيان، عالم الاجتماع الأميركي، في توافق و/ أو تغيير هوية شخص ما إلى الكيفية التي يرى من خلالها الآخرون هذا الشخص. إن الوعي المزدوج لدو بويسيان هو «عالم يخضع الشخص لوعي ذاتي ليس حقيقيًّا، إنه فقط يسمح له برؤية نفسه من خلال اكتشاف العالم الآخر». بمعنى أنه ينظر إلى ذاته من خلال عيون الآخرين، و«يقيس ذاته» بشريط عالم ينظر إليه باحتقار وشفقة، مستمتعًا بذلك[9].

ومن ناحية أخرى، فإن عملية اقتلاع الهوية الأصلية هي جوهر إستراتيجية الانصهار الكولونيالية، كما يقول نغوغي واثيونغو في مقدمة كتابه «الإرث الكولونيالي في الأدب الكاريبي»: «الأفارقة في الأميركيتين وفي الكاريبي يرون أن لغاتهم، أسماءهم، أدبهم قد تم الاعتداء عليها بشكل منهجي من قبل النظام الاستعماري، الهادف إلى تعزيز شعور الانتماء إلى القوة الاستعمارية»[10].

العنصر الذي قاد إلى الاستعمار الثقافي الكلي، في حالة تايوو، اكتمل بزواجه من امرأة بيضاء، ألين، لأنها، كما يقول، «الشخص الوحيد في هذا البلد (إنجلترا) الذي يهتم بي. إنها «سونيتتي»، سيدتي الإنجليزية، زوجتي». (لارا، ص 28). وعلى الرغم من أنها تتزوجه بالضد من معارضة عائلتها وأقاربها أن تقترن بـ«واحد من سكان المستعمرات، داكن الوجه»، فإنها كانت تعدُّه «روحًا ضائعة»، تحتاج إلى من ينقذها؛ «لأن أولئك الذين ولدوا في القفر الجنوبي محرومون من الضوء، ولو أن أرواحهم بيضاء» (لارا، ص 8). وهي إشارة واضحة إلى أنها تعدُّه عرقيًّا في منزلة أدنى. وما توحي به المؤلفة هنا، أنه بالرغم من محاولات تايوو الانصهار في المجتمع الإنجليزي، فإنه سيبقى «آخر» حتى لزوجته. والمفارقة، أن تايوو يستعين بمثل شعبي نيجيري لتسويغ انصهاره، أو محالة انصهاره: «عندما تموت جذور شجرة، فإن البذور ستنمو/ أطفالي هم بذوري/ وهذا هو وطني الآن».

العنصر الذي قاد إلى الاستعمار الثقافي الكلي، في حالة تايوو، اكتمل بزواجه من امرأة بيضاء، ألين، لأنها، كما يقول، «الشخص الوحيد في هذا البلد (إنجلترا) الذي يهتم بي. إنها «سونيتتي»، سيدتي الإنجليزية، زوجتي». (لارا، ص 28). وعلى الرغم من أنها تتزوجه بالضد من معارضة عائلتها وأقاربها أن تقترن بـ«واحد من سكان المستعمرات، داكن الوجه»، فإنها كانت تعدُّه «روحًا ضائعة»، تحتاج إلى من ينقذها؛ «لأن أولئك الذين ولدوا في القفر الجنوبي محرومون من الضوء، ولو أن أرواحهم بيضاء» (لارا، ص 8). وهي إشارة واضحة إلى أنها تعدُّه عرقيًّا في منزلة أدنى. وما توحي به المؤلفة هنا، أنه بالرغم من محاولات تايوو الانصهار في المجتمع الإنجليزي، فإنه سيبقى «آخر» حتى لزوجته. والمفارقة، أن تايوو يستعين بمثل شعبي نيجيري لتسويغ انصهاره، أو محالة انصهاره: «عندما تموت جذور شجرة، فإن البذور ستنمو/ أطفالي هم بذوري/ وهذا هو وطني الآن».

ولكن ابنته لارا، التي كبرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وتنتمي إلى الجيل الثاني من المهاجرين بعد الحرب العالمية الثانية، تقف على النقيض من أبيها. إنها تمثل مرحلة التحرر من استعمار الوعي. لقد طورت في البداية شعورًا ضعيفًا هشًّا بالانتماء والهوية عندما كانت صغيرة بعدما اصطدمت بالسؤال الحتمي «من أين أنت… في الأصل؟»

منذ اكتساب لارا وعيًا ذاتيًّا نسبيًّا لكونها هجينة، بدأت تتوق للعثور على صورة، قصة، تصف بها نفسها: «كنت… لكن أيهما؟». بدأت بالبحث، ولكن لم تجد ذاتها «لا في الشاشة، لوحة الإعلانات، الكتب، المجلات، وقبل كل شيء في المرآة». (لارا، 69)

وكما عند شخصيات والكوت، وضمنهم والكوت نفسه، الذي رحل فيزيائيًّا ومجازيًّا إلى إفريقيا وقارات أخرى بحثًا عن الهوية، «تمتطي» لارا خيالها لترحل في الزمن في مسعى لاسترداد كلية ذاتها الهجينة. والمفارقة، أن تعبير الهويات المزدوجة، كما تقول آيسا. أس. كاغلر في كتابها «سياسات التعددية الثقافية في أوربا الجديدة»، ينطبق غالبًا على الجيل الثاني والثالث من الأقليات المهاجرة، ويشير، مثل التهجين، إلى تلك العملية التي تتمازج فيها عناصر متباينة من دون أن تمحى التناقضات والفروقات بينها[11]).

إن العلاقة بين الثقافات، كما تضيف، «لا توسع فقط حقل الهويات، بل تمد الهويات بدرجة من الانسيابية». ويذهب آشكروفت، وغريفثس، وتيفين في كتابهم «الإمبراطورية ترد بالكتابة» أبعد من ذلك بالقول: «إن ثقافة ما بعد الاستعمار هي حتميًّا ظاهرة مهجّنة تشتمل على علاقة ديالكتيكية بين النظام الثقافي الأوربي» المطعّم «وبين الوجود الأصلي، بدافعه لخلق أو إعادة خلق هوية ذاتية مستقلة… وهكذا فإن القراءة وإعادة كتابة السجل التاريخي والسردي هما مهمة حيوية لا يمكن الهروب منها في جوهر مشروع ما بعد الاستعمار»[12].

من الأمثلة القوية الواردة في الرواية حول إمكانية أن نعيد إنتاج هوياتنا بالذاكرة، ينعكس في رؤيا لارا ذات ليلة، عندما تتجسد امرأة سوداء في غرفتها، داعية إياها أن تعيد أباها ثانية إلى نيجيريا: «أعيديه إلى بيته، أعيديه إلى بيته» (لارا 101). كان ذلك صوت إحدى جدات لارا، من ناحية الأب، التي كانت عبدة، واغتصبها أحد سكان المستعرات عام 1844م. ونحن نسمع هذا الصوت في مقدمة مؤلمة، تشير إلى جذور عائلة لارا، التي ترمز لها الشجرة الاستوائية «الباوباب».

من خلال إعادة أبيها الرمزية إلى أرضه الأصلية، تستعيد لارا هوية تايوو، بعدما فقدها عندما هاجر إلى إنجلترا عام 1949م. وهذه العودة إلى الجذور، ولو جثة، تحرره من استعمار وعيه وثقافته، وتمنحه حسًّا قويًّا بالانتماء، وهكذا يعيد إنتاج هويته:

«آه يا شعبي… هتف تايوو بينما كانت السيارة تغادر مطار «ميرتالا محمد» باتجاه المدينة الجزيرة التي كانت طويلًا مجرد ذكرى/ لم يعد إليها منذ أربع وأربعين سنة، ومع ذلك، هذا هو المكان الذي كان يسميه بيتًا». (لارا، ص 103).

وأن نسمي مكانًا ما بيتًا، هو إقرار، كما يقول غاستون باشلار في كتابه «جماليات المكان» بعلاقته بذواتنا، وبأننا نخلق حسًّا مشتركًا بالانتماء. ويَعُدُّ باشلار المكان هو كوننا الأول، كوننا الحقيقي بكل معاني الكلمة. أمّا البيت فهو مكان للخيال والذاكرة، إضافة إلى كونه مكانًا حقيقيًّا. إنه يشكل طريقة عيشنا، وفهمنا لأنفسنا والآخرين. وهكذا، فإننا نتأثر بعمق بمحيطنا، وطريقة مواجهة بعضنا لبعض تعتمد على هذا الفضاء[13].

تتجسد جذور لارا في اسمها الأصلي (أوميلارا)، ويعني في لغة (يوروبا)، «العائلة مثل الماء» (لارا، ص43)، والماء، مهما ذهب بعيدًا، حسب مثل شعبي في يوروبا، لا ينسى منبعه. وقد صدّرت إيفاريستو روايتها الشعرية بهذا المثل. وقد انتهت الرواية كما بدأت. أصبحت لارا «آباءها، وأجدادها، وآلهتها» من خلال الذاكرة، التي ساعدتها على أن تتوافق مع ماضيها ومع ذاتها ككائن هجين.

والكوت… مواجهة الإرث الكولونيالي

على العكس من تايوو، في رواية «لارا»، نجد أن أخيل في «أوميروس» الذي فرض المستعمرون اسمه عليه، يرحل من سنت لوسيا، الجزيرة التي ولد فيها والكوت، إلى إفريقيا بحثًا عن اسمه المفقود، بعدما بدأ يسائل هويته «لأن شخصًا من دون اسم، اسمه الحقيقي، هو لا شيء»، كما يشرح «أفولبل»، جد أخيل: «داخل القبيلة، كل اسم، كل صوت يدلان على نوعية، على فضيلة مرتبطة بشجرة، بنهر، أو بشخص. بدون ذلك الارتباط، أي شيء بلا معنى، أي شخص لا شيء».

يقول دريك والكوت في ملحمته: «الآن ترون ماذا يعني أن يكون المرء بلا جذور في هذا العالم» (أوميروس، ص1). هذه الموضوعة الكبرى هي جوهر كل أعمال والكوت. إنه هوميروس معاصر، طروادته الوحيدة هي البحث عن الجذور. إن أغلب شخصياته شخصيات منبوذة، هامشية، ومع ذلك لا تكف عن الصراع الإنساني لترسيخ جذورها في مكان يمكن أن تحس أنها مكانها الخاص.

في قصائده ومسرحياته، وفي «أوميروس» خاصةً، يتتبع والكوت مصاير هذه الشخصيات في بحث دائم لا ينتهي. ومن هنا يعود دائمًا إلى التاريخ، تاريخ الكاريبي، وتاريخ إفريقيا، ما قبل المرحلة الكولونيالية وما بعدها، ليس فقط على المستوى الرمزي، وإنما على المستوى المادي أيضًا. فهو نفسه كان رَحّالةً كبيرًا في بحثه عن جذوره الأولى في سانت لوسيا نفسها، التي يهجرها لكن سرعان ما يعود إليها، هذه الجزيرة الصغيرة التي صارت مجموعة من كسر، مثل الكاريبي كله، الذي يقول عنه والكوت: إنه لا يملك مركزًا أو محيطًا، بل هو في الحقيقة استيعاب فوضوي لبيئات إفريقية، وأوربية، وأميركية- هندية، وآسيوية أيضًا.

في قصائده ومسرحياته، وفي «أوميروس» خاصةً، يتتبع والكوت مصاير هذه الشخصيات في بحث دائم لا ينتهي. ومن هنا يعود دائمًا إلى التاريخ، تاريخ الكاريبي، وتاريخ إفريقيا، ما قبل المرحلة الكولونيالية وما بعدها، ليس فقط على المستوى الرمزي، وإنما على المستوى المادي أيضًا. فهو نفسه كان رَحّالةً كبيرًا في بحثه عن جذوره الأولى في سانت لوسيا نفسها، التي يهجرها لكن سرعان ما يعود إليها، هذه الجزيرة الصغيرة التي صارت مجموعة من كسر، مثل الكاريبي كله، الذي يقول عنه والكوت: إنه لا يملك مركزًا أو محيطًا، بل هو في الحقيقة استيعاب فوضوي لبيئات إفريقية، وأوربية، وأميركية- هندية، وآسيوية أيضًا.

كان والكوت يؤمن بأن التخلص من الإرث الكولونيالي لا يكمن في الهرب منه، بل في كشفه، وفهمه، ومن ثَمَّ مواجهته. وهو في ذلك يتفق مع أغلب كُتّاب ما بعد المرحلة الكولونالية. لكن ما يميزه مِن معظمهم، أنه لا يفكك الواقع لخلق إحساس بالهوية، كما يفعل النيجيري وول سوينكا أو سلمان رشدي مثلًا، بل يتحدى التاريخ، أو سلطة التاريخ، ليستعيد ما يسميه أحد النقاد «بذور الموروث»؛ ليزرعها في تربتها الأصلية من جديد.

هذه العودة إلى الماضي، كما ذكرنا، هي سمة مشتركة في أدب ما بعد الكولونيالية، لكن آخرين، مثل سوينكا، يرون أن «التوافق الثقافي»، بين المستعمِر -بكسر الميم- والمستعمَر -بفتحها- من دون نبذ التراث الكولونيالي، لا يمكن أن يقود إلى تحقيق الهوية، وإحياء آداب وطنية حقيقية، بل إلى إعادة سيادة الأول ثقافيًّا. وبسبب ذلك، اتهم والكوت بـ «التبعية الثقافية» من جانب كثير من أقرانه.

الهوية والذاكرة

آمن والكوت بالذاكرة كوسيلة لاستعادة الهوية. الذاكرة عنده جزء أساسي في تكوين مثل هذه الهوية، وهذا ما عكسه بقوة في الكتاب الخامس من «أوميروس». إنه يتتبع رحلة «أخيل»، الذي انطلق من سنت لوسيا بعدما طرح على نفسه أسئلة ممضة عن هويته، إلى قبيلة أجداده في إفريقيا. وعلى عكس أخيل هوميروس، الذي لم يستطع أن يصل إلى بلده لأنه فقد ذاكرته، أخيل والكوت يستعيد ذاكرته بمجرد أن يصل إلى إفريقيا، بعد رحلة ملحمية يتشابك فيها الزمان والمكان، والحاضر والماضي، والضياء والظلام، والأحياء والموتى. يكتب والكوت واصفًا هذا المشهد: «توغل الحزن في أعماقه ببطء وهو يبلغ موطنه. صار هو ذاكرته». (أوميروس، 141).

يوحي لنا والكوت هنا بأن الهوية تتمثل في الذاكرة، وتبعًا لذلك نحن نستطيع أن نعيد بناء هويتنا المتشظية عبر الذاكرة. ولكن هل يمكن أن نعيد بناء تجاربنا عبر الذاكرة؟ إنه يؤمن، كما كان يؤمن الفيلسوف ديفيد هيوم، بإمكانية ذلك. وكان هيوم يؤمن بقدرتنا على إعادة بناء تجاربنا في الذاكرة، وبالترابط بين الهوية والذاكرة، بل إن الإنسان ليس أكثر من ذاكرة، وإن العدمية ستسود الإنسانية من دونها. والهوية للاثنين ليست مجرد إحساس بمكان، بل بتاريخ، مهما كان هذا التاريخ، وهذا التاريخ هو الذاكرة، أو إن الذاكرة هي التاريخ.

يعبر والكوت عن ذلك شعريًّا في «أوميروس» حين يواجه «أخيل»، الذي كان قادرًا على التنبؤ بالمستقبل، كابوس العبودية في طريقه لقرية أجداده:

كان بإمكانه أن يسمع الأصداء نفسها التي تولدها فؤوسهم الحجرية،

في المرتفعات فوق أوتاد المستعمرة المثبتة بإحكام، حيث الأصداء التي توقعها.

نظر أخيل في الخريطة التي يحملها في يده

إنها تتشعب مثل الأنهار، والساحل…

ثم قامت الحرب. (أوميروس، ص44).

في المشهد التالي، نرى أخيل بمجرد مواجهته كل ذلك، يفقد ذاكرته، فتبدأ واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ: العبودية، وتلتها الكولونيالية بأشكالها المختلفة. واجه أخيل، الذي يتنبأ بالمستقبل، كابوس العبودية في طريقه إلى قريته القاحلة، قرية أجداده، عندما شَنَّ تُجّارُ العبيدِ، وهم سودٌ أيضًا وليسوا من الجنس الأبيض، غارةً عليها. هذه المواجهة كانت حاسمة في وعيه الذاتي بماضيه. وتعمل الذاكرة هنا كـ«نتاج مرئي للتاريخ».

ولكن المشهد الذي يتبع الغارة أثار تفسيرات متباينة بين نقاد والكوت. فبمجرد أن يبلل أخيل شفتيه بقطرات من الجعة، يفقد ذاكرته! يفسر برس كنغ هذا المشهد بقوله في كتابه «ديريك والكوت… حياة كاريبية» بالقول: إن والكوت أراد أن يوحي باستحالة استعادة شيء قد تم فقدانه»[14]، وهو تفسير يناقض بشدة ثيمة قصيدة «أوميروس»، الهادفة إلى إعادة بناء ما فقد في مجرى التاريخ، وتذكير البشرية بما نُسِيَ، «فما نحتاجه هو ذاكرة جيدة»؛ لأن «الكثير قد تم نسيانه» (أوميروس، ص54). ولكن تفسير الناقد جون ثيم يبدو أكثر إقناعًا، ولو إنه ليس صائبًا تمامًا. إنه يرى أن والكوت «في إستراتيجية بحثه عن تعريف ذاتي، وتعريف مناطقي من خلال الممارسة، يغوص في طبقة بعد طبقة من التحول الميتافيزيقي، الذي يقاوم احتمالية تعريف مركزي، وجوهري»، وهو يوحي بذلك أن الهوية ستبقى دائمًا مجرد عملية، لا تنتج شيئًا أبدًا[15].

والمسألة هنا، هي أن أخيل ليس إفريقيًّا؛ إنه كاريبيّ. إنه يرحل إلى إفريقيا في رؤياه بحثًا عن جده من ناحية الأب، وليكتشف الجزء الإفريقي من شخصيته، وهو أمر أساسي في إعادة بناء هويته، ولكنه لم يعد إفريقيًّا، بل كاريبيّ. وتجسد هذا في ارتدائه لباسًا غربيًّا حين وصل إلى الساحل، وهو ما أثار دهشة القرويين الأفارقة الذين أخذوا بتلمس بنطاله، وقميصه الداخلي، ويديه (أوميروس،135). ما يوحي به والكوت هنا هو أن عملية بناء وإعادة بناء الهوية يتطلبان فقط تفاعلًا ديناميكيًّا بين الماضي والحاضر.

أخيل يرحل إلى الماضي، مثل لارا، لاكتشافه، لامتلاكه، وليس للعيش فيه. إنه يعيد بناء ماضيه في ذاكرته، ويكتشف التاريخ الحقيقي من أجل نفسه، ومن أجل أن يستعيد اسمه، دلالة على هويته.

في مقال له بعنوان: «وحي التاريخ»، ينتقد والكوت كُتّابَ الكاريبي «الممسوسين بتدمير الماضي التاريخي». إنه يؤمن بأن «السجل التاريخي يجب أن يُمحَى بشكل كامل حتى تتحقق بداية جديدة». هذا هو الهدف الرئيس لوالكوت وإيفاريستو في رحلتيهما إلى الماضي. فمن خلال الذاكرة، وفي الذاكرة، «بعيدًا من فضاء المستعمرين السابقين»، سعى الاثنان ليس لاستعادة أو بناء وإعادة بناء الهوية، ولكن أيضًا خلق جمالية من خلال نصوصهما، وبخاصة والكوت، «تتجاوز أدب اليأس والاتهام والانتقام، الذي كتبه سليلو العبيد، وأدب الندامة الذي كتبه سليلو السادة».