المرض المزمن.. المذكرات كشكل من أشكال الفن والبحث كشاهد

تتمثل بدايتي في تحويل تجربتي مع المرض إلى قصة تمكنت من سردها ويصغي إليها الآخرون، وهما شرطان ضروريان لفن القصة لا غنى عنهما. تؤدي تلك التأملات إلى التفكير فيما يحتاجه الأشخاص لسرد قصصهم وبالتحديد كيف يشكل التعبير عما حدث وعايشه المريض على ما يسمى الخبرة في الطريق إلى الشفاء. ثم أنتقل بعد ذلك إلى النظر في بحوث الرعاية الصحية في ضوء ما قيل عن فن رواية القصص والشفاء. ثم أعود بعد ذلك إلى سؤال يشغلني كثيرًا: وهو كيف يمكن للبحث تمثيل التجربة بشكل كافٍ؟

الوقت في الغابات المظلمة

دانتي أحد المؤلفين الأدبيين الذين قرأت أعمالهم بلا كلل طوال حياتي، وفي كل مرة أبدأ فيها رحلة أخرى عند قراءة «الكوميديا الإلهية»، يستولي عليَّ سحرُ سطرِها الأول وهو على الأرجح الأكثر شهرة من بين جميع الأسطر الرائعة في هذه القصيدة العظيمة، الذي يقول: «في منتصف طريق حياتنا، وجدت نفسي في غابة مظلمة». (ترجمة حسن عثمان، دار المعارف 1988م، الطبعة الثالثة) تمثل الغابة هنا مكان الرعب والأهوال وفيها يجد دانتي نفسه محاصرًا على جانب أحد التلال ولا يمكنه الصعود أو النزول بسبب وجود الحيوانات المفترسة، ولكن يظهر له من العدم فيرجيلُ ويَعِدُ دانتي بطريقة للخروج، ولكن هذا الأمر يتطلب قيامه برحلة تبدأ باتباع طريق آخر نزولًا حتى يمكنه الصعود لاحقًا، ويتعين عليه السفر عبر الجحيم والمطهر من أجل الوصول إلى الجنة.

صدرت ترجمة إنجليزية حديثة لدانتي، ترجمها الناقد والشاعر الإنجليزي كلايف جيمس (دانتي، 2013م). وفيما يتعلق بموضوعنا فإن ما يهم هو أن جيمس ترجم لدانتي بعد سنوات من الدراسة، ولكن كان في واقع الأمر فور تشخيص إصابته بالسرطان والذي من اللافت للنظر لم يتمكن من قتله بعد. يعد جيمس مثالًا على الكتابة كطريقة للبقاء على قيد الحياة (انظر أيضًا جيمس، 2015م). لا أرى أي أساس للادعاء بأن الكتابة قد أطالت حياة جيمس، ولكني أزعم أن الكتابة تثري حياة الأشخاص الذين يعيشون مع ما أسميته منذ سنوات عدة بالمرض العميق (فرانك، 1998م). عندما ابتكرت هذه التسمية كنت أحاول التعبير عن ظروف مثل تلك التي يعيشها جيمس: الأمراض الخطيرة والمزمنة في الوقت نفسه. المرض العميق ليس مجرد حالة جسدية بل هو أيضًا حالة نفسية روحية، ويتطلب إيجاد طريقة للعيش في ظلال المرض الدائمة أو مثل ما أحب أن أسميه العيش مع المرض كرفيق.

في تحفة فيليب بولمان المعاصرة «مواده المظلمة»، هناك فصل بعنوان «ليرا وموتها» (بولمان، 2000)، لن أحرق عليك الأحداث عند إخبارك أن البطلة لا تموت ولكن عوضًا عن ذلك تقابل موتها، بمعنى أنها تتعرف إلى كائن كان دائمًا معها ولكنه كان رفيقًا غير مرئي ولم يُنظر إليه أبدًا على أنه موجود. أصبح موتها الآن وعيًا ذاتيًّا حيث يصل العديد من الناس ولكن ليس الجميع إلى تلك اللحظة. يؤدي هذا المرض العميق إلى ذلك الاعتراف بأن الموت كان رفيقًا دائمًا لنا، ويستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم التعايش مع المرض العميق، حيث إن حدوث هذا الأمر يتطلب سرد قصة حياتك بشكل مختلف.

أزمات صحية متتالية

وجدت نفسي في غابتي المظلمة الخاصة في عامي 1985-1986م وذلك عندما تعرضت لأزمات صحية متتالية، بدأت بنوبة قلبية ثم إصابتي بالسرطان. بعد عام من انتهاء علاجي من السرطان انتهت مدة التشافي الأخير لوالدة زوجتي من سرطان الثدي حيث عدت أنا وزوجتي مجددًا إلى مركز العلاج من السرطان، وفي بعض الأحيان نجد أنفسنا في الغرف نفسها ولكن كان هذه المرة لدعمها. بينما كنت أمر بكل هذا لم يكن لدي الوقت أو الطاقة لكتابة أكثر من ملاحظة عابرة لنفسي، ومن الصعب إيصال كم كان علاج السرطان يتركك مشغولًا كليًّا. كان لدي في نهاية الأمر كثير من الذكريات، ولكن لم يكن لدي مفهوم متماسك للتجربة. وعندما وجدت نفسي في هذه الحالة الجديدة من التخلص من المرض -مرحلة التطهير من المرض- واجهت مشكلة لا تزال تتلقى القليل من الاهتمام والاعتراف في الكتابة عن التعافي من المرض الحرج: من أنا؟ لقد كنت لمدة طويلة شخصًا يعاني السرطانَ ومريضًا، والآن أنا في حالة التعافي من السرطان ما زلت مريضًا ولكن ليس يوميًّا. ماذا يمكنني أن أسمي نفسي، وكيف يمكنني معرفة نفسي؟

سمعت وعلى مر السنين العديد من القصص المؤثرة لشعور الناس بالاغتراب بمجرد أن يدخلوا في مرحلة التعافي من مرض السرطان. تتحدث هذه القصص عن كيفية دعم عائلاتهم وأصدقائهم لهم في أثناء مرحلة العلاج من المرض، ولكن هذا الدعم ما يلبث أن ينقطع بمجرد انتهاء العلاج. فقد عملت في أستراليا في أواخر التسعينيات مع امرأة شابة كانت قد تشافت حديثًا من المرض، وتحدثت عن كيفية عدم ارتياح أسرتها لمواصلة مشاركتها في الدعوة للتوعية بمرض السرطان والانضمام إلى مجموعات الدعم، لقد أرادوا أن ينتهي السرطان تمامًا. لكنها قالت في إحدى المرات في محاضرة عامة: «كان لدي الكثير لأقوله» ولحسن الحظ وجدت مكانًا للتعبير عن ذلك.

سمعت وعلى مر السنين العديد من القصص المؤثرة لشعور الناس بالاغتراب بمجرد أن يدخلوا في مرحلة التعافي من مرض السرطان. تتحدث هذه القصص عن كيفية دعم عائلاتهم وأصدقائهم لهم في أثناء مرحلة العلاج من المرض، ولكن هذا الدعم ما يلبث أن ينقطع بمجرد انتهاء العلاج. فقد عملت في أستراليا في أواخر التسعينيات مع امرأة شابة كانت قد تشافت حديثًا من المرض، وتحدثت عن كيفية عدم ارتياح أسرتها لمواصلة مشاركتها في الدعوة للتوعية بمرض السرطان والانضمام إلى مجموعات الدعم، لقد أرادوا أن ينتهي السرطان تمامًا. لكنها قالت في إحدى المرات في محاضرة عامة: «كان لدي الكثير لأقوله» ولحسن الحظ وجدت مكانًا للتعبير عن ذلك.

عبارة «لقد كان لدي الكثير لأقوله» من الممكن أن تكون عنوان هذه المقالة. كان لدي الكثير لأقوله ففي عام 1989م، وبعد أن استقرت حالة التعافي من المرض لدي بعد حالة من الاضطرابات المألوفة والناجمة عن النتائج الإيجابية الكاذبة في فحوصات المتابعة التي ساهمت أكثر من أي شيء آخر في إبقائي في حالة من المرض العميق. ولأنه كان لدي الكثير لأقوله قمت بما أقوم به دائمًا ألا وهو الكتابة، ولو كنت رسّامًا أو نحاتًا أو موسيقيًّا أو مؤلفًا مسرحيًّا لعبرت عما ما كنت سأقوله بتلك الوسيلة. كيفية تعبير المرء عن نفسه تحدث فروقًا حقيقية، ولكن الناس يقولون ما يجب عليهم قوله بأي وسيلة لديهم يستطيعون القيام بها، وكنت محظوظًا لامتلاكي وسائل عديدة. فلقد كتبت بالفعل وباستفاضة على عكس معظم المرضى عن المرض، وذلك منذ أطروحتي في الدكتوراه قبل 15 عامًا حول الذكريات المتعلقة بوفاة الأزواج والآباء.

صوتي الكتابي

وعلى الرغم من هذه الخلفية فقد استغرقني الأمر بعض الوقت للعثور على صوتي الكتابي، وأن أكتب سيرتي الذاتية لما أصبح في نهاية المطاف بعنوان: «تحت إرادة الجسد» التي نُشرت في عام 1991م، ولا تزال متوافرة في طبعتها الثانية (فرانك، 1991/2002م). عندما حَوَّلتُ ذلك الكتاب إلى شكل مادي وملموس كنت أخلق لنفسي الرفيق الذي كنت أبحث عنه طوال مرضي. فبعد أن أخبروني بأنني تعرضت لنوبة قلبية بدأت أبحث عن كتاب يمكن أن يساعدني على توجيه نفسي في هذا الفضاء الجديد من المطالبات الطبية والتصور المغاير للذات. ووفقًا لحديث الفيلسوف أليستير ماكنتاير فإننا بشر بحاجة إلى القصص؛ «لنتمكن من فهم كيف يستجيب الآخرون لنا وكيف يمكن تفسير ردود أفعالنا تجاههم» (1984م، ص. 216)، وجزء مما يجعل المرض عميقًا هو أنه يغير الطريقة التي يستجيب بها الآخرون لنا، وكيف من المرجح أن تُفهم ردود أفعالنا تجاههم.

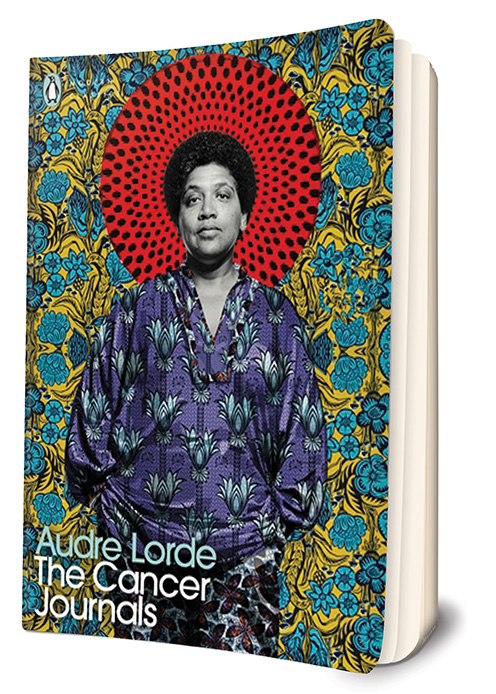

كنت في التاسعة والثلاثين من عمري عندما تعرّضتُ لنوبة قلبية، وبدأت مشكلات قلبي، وبعدها في سن الأربعين شُخِّصتُ مريضًا بالسرطان. وأصبحت في منتصف رحلتي في الحياة في حاجة إلى فيرجيل ليرشدني والقليل من السير الذاتية المرافقة التي كان بإمكاني العثور عليها، وبخاصة «دفاتر يوميات السرطان» لأودري لورد (1980م)، و«مع وقف التنفيذ» لستيوارت ألسوب (1973م). أتذكر حينها وفي تلك الأيام قبل أن يكون طلب الكتب عبر الإنترنت أمرًا متعارفًا عليه، أو غير متاح لي، أني لم أكن متعلقًا بالكتب فيما بعد كما كنت، وأتذكر حماستي الشديدة عندما حصلت أخيرًا على نسخ من كلا الكتابين بعد سنوات عدة، وأصبحت حينها عبارة «القارئ النهم» تنطبق عليّ.

حتى لو وجدت ما يواسيني ويرشدني في وقت باكر ما زال يتحتم على الجميع أن يقولوا ما يتوجب عليهم أن يقولوه، ولكن ربما استخدامي هنا لكلمة «الجميع» ينمّ عن تحيز، فليس لدى الجميع المزيد ليقولوه. كتب الروائي ج.م. كوتزي مؤخرًا عملًا غير روائي بعنوان: «الحكاية الجيدة» (كوتزي وكورتز، 2015م)، وبدا لي أن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو عندما يشكك في قصة أوديب وكيف فُسِّرَت في الثقافة الغربية. فقد تشكل الاعتقاد السائد الذي روج له أوديب من خلال فرويد هو أنه يجب التعبير عن الجرائم، وكيف جلبت الجريمة المكبوتة والزنا غير المتعمد الطاعون في ثيفا أو ما يعرف بطيبة، ولن يشفى الجسد إلا بالإفصاح العلني. ويتساءل كوتزي: «ماذا لو كانت قصة أوديب في حد ذاتها ستارًا للحقيقة المظلمة التي لا يمكن وصفها والتي يمكن لبعض الناس في الواقع مجرد المضي قدمًا دون معرفتها؟». ويضيف «ماذا لو كان السر الحقيقي، السر غير المقبول، سر الأسرار، هو أن الأسرار يمكن دفنها ويمكننا أن نعيش سعداء دائمًا» (2015م، ص 34).

لقد شجعنا الطب المؤسسي والأسرة والأصدقاء وأماكن العمل أنا وصديقتي الأسترالية التي ذكرتها سابقًا على اعتبار أن وقتنا مع السرطان شيء يمكننا الآن بالفعل دفنه والعيش في سعادة دائمة. وقد وصفت لاحقًا هذا الأمر بـ«السرد التعويضي» (فرانك، 1995/2013م). هذا مناسب لبعض الناس على الأقل لمدة من الوقت ويجد أولئك الأشخاص اهتمامًا قليلًا بما لدي لأقوله. لا أرغب في أن تتلاشى حجة كوتزي؛ فهي تستحق البقاء معنا وإثارة تساؤلاتنا. أما أنا -ولمتابعة استعارة أوديب- فاستمر الطاعون في تعتيم حياتي، ولتبديد ذلك كنت في حاجة إلى الكتابة محاولة لقول الحقيقة عن المرض.

دعوني أختزل هذه الملحوظات المتشعبة في ثلاث نقاط، ولنبدأ أولًا بأن الأشخاص الذين عانوا صدمةً مثل المرض العميق يحتاجون إلى رفقاء، وسيحتاج كثير منهم في نهاية المطاف إلى تشكيل رفقائهم. وأقول هنا تشكيلًا بدلًا من خلق؛ لأن سنواتي التي قضيتها في دراسة القصص أقنعتني بأن التحدث عن الإبداع يخاطر بوضع توقعات غير واقعية وتصور خاطئ. نحن البشر مبدعون ولكن إبداعنا يكمن في تشكيل شيء من الموارد التي نجدها متاحة لنا، وربما من الأفضل اعتبار البشر مبدعين ولكن بشكل اعتمادي.

ج.م. كوتزي

ثانيًا، يتمثل أحد جوانب هذه الاعتمادية في أن تشكيل الرفقاء يتطلب موارد، وهنا نصل إلى نوع من المفارقة. يلتزم الناس بشدة بالتفكير في القصص التي يروونها عن أنفسهم كقصصهم الخاصة، ويمكن أن يكون ذلك التزامًا شخصيًّا أو جماعيًّا أو كليهما، ولكن البشر يروون القصص من خلال إعادة تشكيل قصص الآخرين. نحن مثل طيور العقعق السردية نبني أعشاشنا من المواد التي تركت هنا وهناك، ويتوجب علينا أخلاقيًّا الاعتراف بذلك. ولنقتبس مرة أخرى هنا من كوتزي حيث يعرب عن شكوكه حول ما إذا كان «لكل منا قصة حياة، ويجب أن نبذل جهدًا لنصبح مؤلفي قصة الحياة تلك» (2015م، ص 44). لم يوضح بالضبط ما يعنيه، ولذلك سأفسر وفقًا لاعتقادي الشخصي بأنه حتى أكثر القصص شخصية هي إعادة تشكيل لقصص أخرى. نحن لا نعد مؤلفين ولكن أكثر شبهًا بمحرري النسخ واللصق لقصة حياة نسميها قصتنا. ولكن والأهم من ذلك هو أنه مع مرور الوقت نصبح ملتزمين بشدة بتلك القصة باعتبارها قصتنا. تشبه قصص حياتنا الملابس التي نرتديها مطولًا حتى تأخذ شكل وتعبير أجسامنا، ونسياننا أنها كانت ملابس جاهزة.

هنا نوع من الاستعارة لما يسمى الإبداع، فقد سمعت ذات مرة أمرًا مستنيرًا مفاده أن الرسم الانطباعي لم يكن ليتحقق قط من دون اختراع أنبوب القصدير لأن الطلاء كان يجب أن يخزن ويحمل في مثانات الخنازير قبل ذلك التي كانت بدورها عرضة للانفجار. كان الرسامون الانطباعيون عباقرة ولكن تعبير عبقريتهم -وعلى وجه التحديد العمل في الإضاءة الخارجية- كان يعتمد على موارد، بما في ذلك الأنبوب القصديري المتواضع. أما رُواة القصص، فإن مواردنا مثل الأنابيب القصديرية هي توفر،إضافة إلى قابلية خطوط الحبكة وأنواع الشخصيات والاستعارات مثل الرحلة والغرق والأمور الثقافية الأخرى التي يستطيع الأشخاص من خلالها تأليف قصص يمكن للآخرين فهمها. كنت قادرًا على كتابة «تحت إرادة الجسد»؛ لأني قرأت ما يكفي من مذكرات المرض لتزويدي بأجزاء من نموذج لكيفية سرد قصة من هذا النوع، ولأن الناشرين اعترفوا بفئة هذه الكتب وكان لديهم شعور بأن مثل هذه الكتب يمكن أن تباع. وبمجرد نشر الكتاب يصبح جزءًا من مخزون الموارد الثقافية المتاحة لكتاب مذكرات المرض في المستقبل، وبالتالي تغير مخزون الموارد أو أود أن أقول: إنه يتطور.

تثير نقطتي الثالثة حول الكتابة القضية الأكثر تعقيدًا على الإطلاق، فعندما يروي الناس قصصًا عن الصدمات في حياتهم، فإنهم يسعون إلى قول الحقيقة، ويمكن قول الكثير عن ذلك؛ فالحقيقة في واقع الأمر هي واحدة من أكثر كلماتنا عمقًا وقسوة. تبدأ سوزان جوبار كتابها «القراءة عن السرطان والكتابة عنه» بطرح سؤال ليس مجرد سؤال بلاغي وإنما يتطلب إجابة، ولكنه في الوقت نفسه ليس قابلًا للحل على الإطلاق، وهو: «كيف يمكن الكتابة بصدق عن التجارب الحميمة دون إحراج أنفسنا أو تهميش الآخرين؟» (2016م، ص 6). هذه مشكلات فورية لقول الحقيقة، وتعليقي على مشكلة الحقيقة هو: أنه عندما تحظر السرديات الثقافية القوية قول بعض الحقائق وتقرر ما الحقيقة الأخرى، وعندما تكون ذكريات الأحداث مشوشة ومتعددة الزوايا، وعندما لا ترغب حتى أنت نفسك في تذكر حقيقة ما حدث بالضبط (ناهيك عن الآخرين الذين لا يرغبون في سماعها) كيف يمكنك اكتشاف حقيقة يستطيع الآخرون تحمل سماعها وتستطيع أنت التعايش معها؟ لأن القصة التي ترويها ستصبح التجربة التي ستعيشها بعد ذلك، ليس بالضرورة إلى الأبد ولكن دائمًا.

في أثناء كتابتي لكتاب «تحت إرادة الجسد» كان من المهم جدًّا أن أقول أمورًا عن تجربة السرطان التي قمعت بشكل منهجي من جانب الخطب الطبية ومن قبل ما كان يمكن للأشخاص الأصحاء على استعداد للاعتراف به. أذكر أنه ما كان يزعجني هو أثناء عملية التحرير النهائية للكتاب؛ كنت منزعجًا من مدى استسلامي لمطالب الناشر بتخفيف جوانب أوصافي. ولكن بمجرد نشر الكتاب وبعد أن قرأته قراءة عامة للجمهور أصبحت الطريقة التي كتبته بها هي ذاكرتي للمرض، وهنا تكمن المعضلة. الحقيقة لا يمكن التعبير عنها إلا من خلال سرد معين، والتمثيل يحمل دائمًا الشعور بالذنب تجاه السرديات البديلة التي يقمعها. تؤدي مشكلة الحقيقة وسرد الحقيقة مباشَرةً إلى مشكلات أبحاث الرعاية الصحية، ولكن دعني أؤجل ذلك للآخر، وأقدم تعليقًا وجيزًا حول قضية يجب أن تثار، وهي القيمة العلاجية لسرد قصة مرض الإنسان.

السرد والشفاء

يبدو لي أن هناك أربع طرق مهمة لسرد قصة عن الصدمة قد تُحدث فرقًا في حياة المرء وفي قدرته على التعايش مع تلك الصدمة، وخلاصة هذه الفروقات هو أقرب ما أستطيع الوصول إليه لاستحضار الشفاء، وهي كلمة لن أستوعبها حقًّا.

أولًا، إن رواية قصة عن المعاناة تخلق مسافة ما بين التجسيد الفوري لتلك المعاناة وبين وصف ما يحدث لشخصية في القصة المروية. أقتبس مرة أخرى عن جوبار التي تقول إن: «عملية الكتابة في خلقها للتعبير الخارجي عن الذات تشبه الأنشطة العلاجية الأخرى المتاحة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في قوتهم البدنية: مثل الرسم أو العزف على آلة موسيقية» (2016م، ص 4). وتمضي جوبار في الدفاع عمّا سأسميه ديمقراطية الكتابة، فمن بين الوسائط التعبيرية المختلفة، أن الكتابة هي ما يتعلمه معظمنا في وقت مبكر من حياتنا ومتاحة لنا بسهولة. هذا التعبير الخارجي عن الذات هو أيضًا ما تسميه جوبار «إعادة تشكيل الذات» (2016م، ص 4)، وتخبرنا هنا بحقيقة جوهرية ألا وهي أنه: «يمكن للجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي أن تجعل المرضى يشعرون بالاختراق الشديد والتعرض للقصف إلى حد فقدانهم الإحساس بكيانهم وذاتيتهم وحتى لغتهم» (ص xiv)، وتلك هي طريقة جوبار في العثور على نفسها في غابة دانتي المظلمة.

ثانيًا، تخفف رواية القصص من المعاناة من خلال منح الواقع صفة الافتراضية (ماتينجلي، 2014م، ص 226، هامش 2)، كما في حالة الصيغة الشرطية لعبارات ربما أو ربما كان. يعتمد التأثير الدرامي للقصص في استمرار المستمعين في الاعتراف بمرجعية أنه يمكن دائمًا سرد القصة بشكل مختلف. هناك دائمًا طرق بديلة لتجربة ما يحدث وكان من الممكن دائمًا أن تسير الأحداث بشكل مختلف، ويمكن لسرد القصص أن يفتح مجالًا من الاحتمالات البديلة، وهذا هو الأمر المسكّن والشافي.

ثالثًا، تعمل القصص على تشارك المعاناة، ونظرًا لأن القصص تُشرك المستمعين فإن رواية القصص تولد مجتمعات من الخبرة المشتركة وبشكل غير مباشر. وتعد رواية القصص للذين يعانون وسيلة للخروج من العزلة والوحدة إلى الانتماء. قد يكون هذا المجتمع لحظة انتقالية لمن يستمع، أو قد يبقى المستمع قريبًا ويحضر إعادة سرد تلك القصة وغيرها. تضفي القصص طابعًا إنسانيًّا؛ لأنها تستطيع إضفاء الطابع المشترك على ما كان خاصًّا جدًّا.

رابعًا، وربما الأمر الأكثر تعقيدًا هو أنه يمكن أن تكون القصص وسيلة للصفح والتسامح. قد يبدو الأمر معقدًا ولكن المعاناة الممتدة تولّد شعورًا بالذنب لدى الشخص الذي يعاني. وبصرف النظر عن عدم منطقية هذا الشعور بالذنب فهي تولد إحساسًا عميقًا وخفيًّا بأن المعاناة تصم. ويكمل ذلك الشعور بالاستياء تجاه الآخرين الذين لم يمنعوا المعاناة في المقام الأول، وكانوا بطيئين أو غير كافين في استجابتهم للمعاناة. يتلخص الأمر في اعتقادي في الطبيعة المزدوجة للمعاناة المتمثلة في إلقاء اللوم على الذات واتهام الآخرين، وهذه هي أحلك صفات المعاناة والأكثر صعوبة في الشفاء؛ لذلك يمكن أن تكون القصص بداية مسامحة الذات والآخرين، فإن الطريقة التي تعمل بها هذه العملية هو بتكرار الدورة التي رسمتُها وهي: أولًا فتح مسافة ثم الافتراضية والإحساس بأن ما يحدث في رواية واحدة هي واحدة من بين العديد من الروايات الممكنة، ثم خلق مجتمع يصبح فيه أولئك الذين استاؤوا حلفاء في قصة مشتركة.

أبحاث الرعاية الصحية

أخاطر بأن أبدو جدليًّا وغاضبًا في الوقت نفسه عندما يتعلق الأمر بالأبحاث حول الرعاية الصحية. ومشكلتي هي أنه بعد عقود من العمل على ربط القضايا التي كنت أناقشها مع عالم البحث، ما زلت أرى الفجوة نفسها التي كانت موجودة عندما بدأت. سأطرح القضايا مرة أخرى من خلال سيرتي الذاتية. فعندما بدأت في كتابة «تحت إرادة الجسد» كان لديّ بالفعل خطة بحث طويلة الأمد لجعله الكتاب الأول من بين ثلاثة كتب؛ الأول كان مذكراتي الشخصية، والثاني الذي أصبح «الراوي الجريح» (فرانك، 1995/2013م)، سيكون دراسة أكثر تحليلًا لقصص المرض وقضايا سرد المرض، والثالث كان من المفترض أن يكون حول سياسة الرعاية الصحية. تغيرت هذه الفكرة الثالثة لتصبح في نهاية المطاف كتاب «إحياء الكرم» (فرانك، 2004م) الذي يتعلق بالأسس الأخلاقية التي أعتقد أن أي السياسات يجب أن تستند إليها ذاتيًّا.

أردت أن أبدأ هذا المشروع بسيرة ذاتية؛ لأنني كما ذكرت سابقًا لديّ حقائق أحتاج إلى سردها وذات أحتاج إلى أن أكتبها مرة أخرى. ولكن أيضًا توقعت معضلة أخلاقية بحثية مستقبلية، وهي: إذا كنت سأبني مسيرتي المهنية من خلال سرد قصص مرضى آخرين فإن أقل ما يمكنني فعله هو جعل قصتي متاحة بالمثل لإعادة سردها. إن إعادة سرد قصص الآخرين تنطوي حتمًا على خطر الاستيلاء، ولكننا غالبًا ما ننسى أن الجانب الآخر من الاستيلاء هو خطر ترك قصة من دون سماع وعزلها عن قصص أخرى كان من شأنها أن تعطيها تأثيرًا أكبر إذا ما ارتبطت بها، وفي كلتا الحالتين هناك دائمًا خطر. من الامتيازات التي تمتعت بها كأكاديمي هو وجود جمهور لي، فعند سرد قصص الآخرين لجمهوري سواء كان السرد مباشرًا أو مطبوعًا، أستولي فعليًّا على تلك القصص من خلال وضعها في سياقات أختارها. ولكن البديل لذلك هو ترك تلك القصص من دون رواية ودون شواهد، يصبح بالفعل الخط الفاصل دقيقًا جدًّا بين من يستولي ومن يصبح شاهدًا على القصة.

أما ما يتعلق بالبحث نفسه -ماذا نكتب وكيف نكتب- فالنصيحة التي أعود إليها باستمرار قدمتها لي امرأة في عام 1992م في اجتماع لمنظمة دعم مرضى السرطان في مركز أندرسون للسرطان في هيوستن. لقد كان الاجتماع كبيرًا، ولم أكن منذ ذلك الحين بين أعداد كبيرة جدًّا من الأشخاص المصابين بالسرطان. لقد نُشر كتاب «تحت إرادة الجسد» للتو وكانت هذه المرأة قد قرأته بالفعل، وبدت وكأنها خضعت لعلاجات متعددة للسرطان. أمسكتني من ذراعي وأخبرتني أن كل ما قلته في الكتاب كانت أمورًا لحظتها وفهمتها بالفعل حول المرض والعلاج، ولكنها أضافت أنها لم تكن لتستطيع قول تلك الأشياء بنفسها والتعبير عنها في كلمات. ثم أعطتني سلسلة مفاتيح من الخرز من صنعها، فقد كانت هذه هوايتها، التطريز بالخرز ومنح إبداعاتها للأشخاص الذين تقدرهم، وبقيت تلك السلسلة معي بعد مرور 25 عامًا.

أما ما يتعلق بالبحث نفسه -ماذا نكتب وكيف نكتب- فالنصيحة التي أعود إليها باستمرار قدمتها لي امرأة في عام 1992م في اجتماع لمنظمة دعم مرضى السرطان في مركز أندرسون للسرطان في هيوستن. لقد كان الاجتماع كبيرًا، ولم أكن منذ ذلك الحين بين أعداد كبيرة جدًّا من الأشخاص المصابين بالسرطان. لقد نُشر كتاب «تحت إرادة الجسد» للتو وكانت هذه المرأة قد قرأته بالفعل، وبدت وكأنها خضعت لعلاجات متعددة للسرطان. أمسكتني من ذراعي وأخبرتني أن كل ما قلته في الكتاب كانت أمورًا لحظتها وفهمتها بالفعل حول المرض والعلاج، ولكنها أضافت أنها لم تكن لتستطيع قول تلك الأشياء بنفسها والتعبير عنها في كلمات. ثم أعطتني سلسلة مفاتيح من الخرز من صنعها، فقد كانت هذه هوايتها، التطريز بالخرز ومنح إبداعاتها للأشخاص الذين تقدرهم، وبقيت تلك السلسلة معي بعد مرور 25 عامًا.

شعرتُ من فوري بخيبة أمل عندما قالت: إنني، وأنا عالم اجتماع، لم ألحظ أي شيء في الطب المؤسسي لم تلحظه هي، ولكن النقطة الثانية من رسالتها وهي أنها هي نفسها لم تكن لتتمكن من وضع ملحوظاتها في كلمات أعطتني إحساسًا جديدًا بمهنة البحث. نحن الباحثين نستثمر أهمية كبيرة جدًّا في فكرة الاكتشاف، ونسعى إلى خلق مسافة بين المنطق السليم أو المعتقدات الشعبية ونتائج أبحاثنا التي نقدمها كتفسيرات مميزة، ولكن أجد ذلك محبطًا وأقل من المفيد. هناك اقتباس لألبير كامو عثرت عليه في بداية مسيرتي المهنية يقول فيه: إن مهمتنا كمثقفين، ذوي امتيازات، هي التحدث بالنيابة عن أولئك الذين لا يستطيعون. هذا هو السؤال الأول والأكثر أهمية الذي أريد طرحه على أي باحث رعاية صحية: كيف تحدثت بالنيابة عن شخص يفهم الحقيقة الجوهرية حول حياته وعمله، ولكنه يفتقر إلى الموارد لإعطاء تلك الرؤية صياغة عامة؟

ما يحبطني في الأبحاث المنشورة حول الرعاية الصحية هو أن أصوات الأشخاص المرضى ومقدمي الرعاية الصحية تُعطَى مساحةً أقلَّ بكثير مما يُخصص لشرح المعلومات النمطية حول المنهجية، وهي في الأساس هدفها تشريع ذاتي مهني. غالبًا ما يشتمل البحث على أصوات الأشخاص بدلًا من تقديم البحث نفسه كمنصة لهذه الأصوات؛ لذلك من وجهة نظري أرى أن المهمة الأولى للبحث هي تمكين الناس من التحدث، وإذا كانت تلك الأصوات مقنعة فإن منهجية كيفية اختيار تلك الأصوات والظروف التي سُمعت فيها لا أرى أنها تعتبر مسألة غير مهمة، ولكن ينبغي وضعها كملحوظة لاحقة.

إن العلوم الاجتماعية التي أقرؤها اليوم والتي أتعلم منها أكثر من غيرها، هي الأعمال الإثنوغرافية التي تكون بطول كتاب وتُوضَع مناقشةُ المنهجية فيها في ملحق. تحتاج الأبحاث المنشورة في الدوريات لاستقاء نموذجها إلى النظر إلى الكتب التي تروي قصص حياة الناس، بناءً على غوص الباحثين في تلك الحيوات. يجب على البحث النوعي للقيام بذلك العودة إلى الملحوظات الميدانية، والتقليل من مركزية المقابلات، وبخاصة تلك المقابلات التي تُجرى في المكاتب الأكاديمية. عندما كنت أعد كتاب «الراوي الجريح» كنت أتحدث إلى المرضى في مجموعات الدعم في المرافق الصحية. ووجدت أنه في تلك الأماكن يقول الناس الحقائق التي يمكن للمكاتب منعها. يخبر الناس قصصًا مختلفة في بيئات مختلفة؛ لأن المكان يرمز إلى القصة، المقابلات المكتبية لها مكانها بالطبع، ولكنني أعتقد أنها منطقية فقط في سياق أساليب أكثر تشاركية.

أريد حقيقةً، ولوضع هذا بشكل إيجابي أريد أن أرى الشهادة، وفي حال لم تكن بالضبط طريقة بحثية معترفًا بها، أن تصبح على الأقل مسوغًا كامل الشرعية للقيام بالبحث وتقديمه. أريد أن يفهم الباحثون أنفسهم ليسوا كمبرمجين أو مترجمين ذوي امتيازات لقصص المشاركين لديهم التي أصبحت الآن بيانات، ولكن بدلًا من ذلك كشهود يخدمون مشاركيهم من خلال تعزيز الأصوات التي كانت ستظل صامتة من دونهم والعمل على توصيل الأصوات المعزولة تضامنًا. أكرر أنه ينبغي أن يكون البحث عملًا خدميًّا يعمل على تعظيم الأصوات وربطها. يجب أن تكون هذه الأصوات لكل من المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك المسؤولون الذين يتعرضون في كثير من الأحيان لانتقادات غير مسوغة. يعرف جميع هؤلاء الأشخاص جيدًا، مثل تلك المرأة التي أمسكت بذراعي في اجتماع الناجين من السرطان، ما يمرون به؛ رغم أن الإنسان يميل إلى تجاهل ما يمر به الأشخاص من حوله، وكيف يمكننا أن نؤثر في تجربة ذلك الشخص القريب.

نحتاج لكي يمر الناس بمرضهم المزمن أن تنظر أبحاث الرعاية الصحية إلى الشهادة على أنها مسؤوليتها وفرصة لها، فالأشخاص الذين يجدون أنفسهم ضائعين في غابة مظلمة لا يحتاجون إلى نيوتن ولكن إلى فيرجيل.

المصدر: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311983.2017.1343654