بواسطة عيسى مخلوف - شاعر وكاتب لبناني | يناير 1, 2024 | قراءات

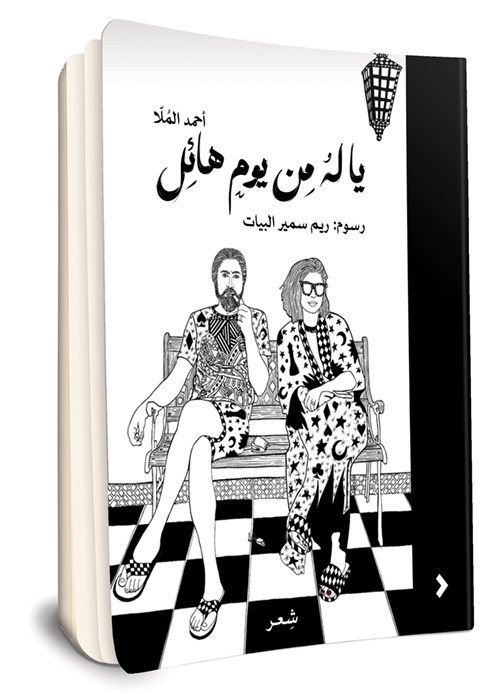

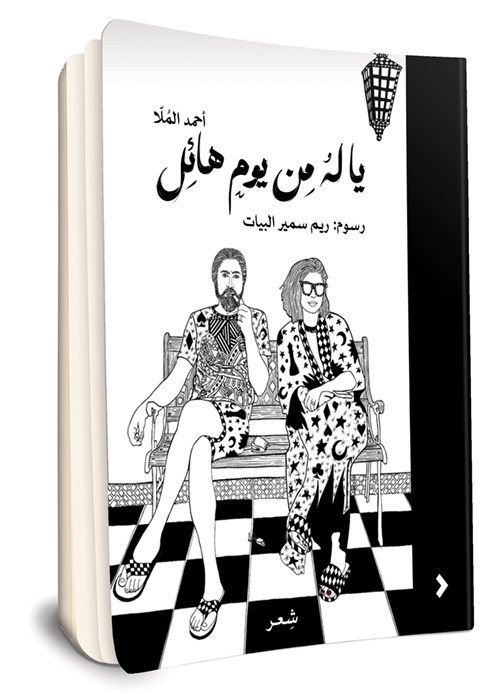

يشهد العالم اليوم تحولات كبيرة يتعذر على الآداب والفنون أن تنعزل عنها. مع هذه التحولات، يتغير المعنى الثقافي ومعنى الإبداع، شرقًا وغربًا، في ظل تراجع معرفي وضمور الثقافة النقدية. أما التقدم العلمي والتقني فلم يواكبه تقدم على المستوى الإنساني، بل بخلاف ذلك، يزداد العنف والحروب، مع إمكانيات تدمير وقتل لم تُعرَف خلال ألوف السنين. والسؤال الآن: تُرى، كم ألف سنة أُخرى تحتاج البشرية، إن استمرت، لتتأَنسَن وتخرج من هذه الدوامة الآتية من سحيق الأزمنة؟ يستتبع هذا السؤال سؤال آخر له علاقة بالواقع الراهن، ومنا من يطرحه على نفسه كل صباح: كيف يمكن للمرء أن يكون إنسانيًّا في عالم غير إنساني على الإطلاق، وأي جهود هائلة عليه أن يبذل من أجل ذلك؟ ضمن هذا المناخ العام، يولد الشعر الآن. ضمن الصراع الذي يعيشه الشاعر مع نفسه ومع العالم حوله تُنسَج القصيدة. في هذا السياق، يأتي ديوان الشاعر السعودي أحمد المُلّا وعنوانه: «يا له من يوم هائل»، الصادر حديثًا عن منشورات «روايات»، تُواكبه رسوم تحمل توقيع الفنانة والمخرجة ريم سمير البيّات.

من «أجنحة ترفرف على الكون» و«موسيقا تُطعم العاشقين» إلى الحرب والموت والخراب، ترتسم الملامح الأولى لهذا الديوان. نقرأ في قصيدة بعنوان: «تَجنّب الصواب»: «لا تُصبْ هدَفَك أبدًا،/ انطلق نحوه/ فقط./ تجنّبْه إن أقبل، وتفادَ ظلَّهُ لو مال،/ وإذا أُجبرتَ/ دَع الطلقةَ تحاذيه/ لاحقْهُ أينما فرّ،/ صوِّب عليه/ ولا تصبْه،/ في مقتله مقتلُك». كأنّها دعوة إلى البقاء في السؤال والحيرة، في تجنُّب اليقين لأنّه سجن، وفي ترقُّبِ ظهور نجمة الصبح.

ليكن الهدف، إذًا، المسعى الدائم إلى الهدف لا بلوغه. لا الاستكانة عند عتبة المُنجَز. وفي القصيدة التالية، «مغزَى يدك»، يتواصل، في مَقام آخر، المسعى نفسه: ألَّا ينقطع «الوهم» إن التقينا أو تصافحنا. إنّه الهرب من الوصول الذي يعقبه خواء وكآبة. وإن وصلنا، فكيف نحتفظ بعطر اللمسة الأولى، وبالانطباع الأول الذي أدهشَنا؟ كيف نحمي هذا الانطباع من مشقة الأيام التي تطحن الحجر، حتى لا نبلغ ما بلغه ماياكوفسكي حين قال: «الحياة اليومية حطَّمت مركب الحب»، أو بصيغة أخرى: «تَحطَّمَ مركبُ الحب على صخرة الحياة اليومية»؟ وما أشقى تلك الصخرة؛ لأن موت الحب، كموت الشعر، نهاية لما يعطي معنى للحياة!

فجيعة الواقع

لا تنحصر كلمات أحمد المُلّا في ندبة «طاردته في كل صورة وعلى كل مرآة»، ولا تسرد «حكاية طويلة لموسيقا خبيئة»، ولا تتنبه إلى حركة الوقت الذي يسيل فينا وحولنا، وإلى الموت والعدم فحسب، بل تلتفت أيضًا إلى فجيعة الواقع وحضور الإنسان داخل متاهاته، يتخبط فيها ولا يجد منفذًا. في قصيدة «فهرس الخراب»، نستدل على المقلب الآخر للحياة والأشياء حيث النصر هزيمة ماحِقة: «ها هم يطلقون الرصاص من كل صوب/ وكلما نُكِّلَ بجثّة/ نصبوا خيالها في الحقول وارتجلوا عدوًّا يحشون جيوبه بالقشِّ وأكمامَه/ بالوهم،/ ساوَت الأرض بدخانها بين قاتل وقتيل،/ كلٌّ يخطُّ بصراخه الأجشّ/ الفصلَ الأخير من فهرس الخراب».

هذه التساؤلات، بجانبَيها الذاتي والموضوعي، نجدها كامنة في خلفية الديوان، خصوصًا في القصيدة التي أعطته عنوانها، التي ترتفع بين القصائد كنَصل، كوصية شعرية: «يا له من يوم هائل/ بهذه العبارة/ أو بالأحرى بمعناها،/ عليك أن تنهي اليوم، وكل يوم…/ أن تنهض وتسمّي الأيام بأسماء ملأى بالمعنى،/ بل أن تنهض وتسمي الأيام بأفعال ترتكبها عنوة وليس أسماء ورثتها أو صفات استعارتها من السابقين». إنها دعوة للعابر بين عدَمَين ألا يخاف. أن يكون قائمًا بذاته لا بغيره، وأن يكون صدًى لتساؤلاته وقلقه، وهذا لا يستقيم فعلًا من دون الخروج من القطيع السعيد، واجتراح أفق آخر غير الذي كان. وإلا كيف يخترق الشعرُ المجهولَ ويذهب من المرئي إلى اللامرئي، في رحلة تبدأ ولا تنتهي؟ إلى ذلك، يحذّر الشاعر من أن يداهمنا الوقت وننسى أن إقامتنا مُوَقّتة («مجرّد إغماضة طارفة/ ونختفي»)؛ لأن «الوقت يأكل الحياة»، بحسب شارل بودلير. تأكلها أيضًا الرتابة والابتذال والقهر.

فِلم طويل غير قابل للعرض

الشعر الذي يحضر فيه المشهد، والصورة، والموسيقا، لا تغيب عنه تجربة أحمد المُلّا مع السينما، وذلك من خلال تَقاطُع اللغة السينمائية والرؤية الشعرية. في قصيدة «فيلم طويل غير قابل للعرض»، يصبح الشاعر الأنا والآخر معًا: «أُصَوِّرُ حياتي،/ بمجرد أن أصحو/ وما إن أفتح عيني/ حتى أصرخ: Action». هكذا، يمكن المرء أن يراقب حياته ويشاهد كيف تمرّ أمام عينيه، أن يحتفظ بها كما الأفلام داخل أشرطة، وأن يعود، كلما شاء، إلى لحظات منها كان يرغب ألا يأخذها الوقت. وأين، في غير اللجوء إلى المونتاج، يصبح في الإمكان اقتطاع أجزاء زُجَّت في حياتنا، على غفلة منا، وما كان لها أن تكون؟

الشعر الذي يحضر فيه المشهد، والصورة، والموسيقا، لا تغيب عنه تجربة أحمد المُلّا مع السينما، وذلك من خلال تَقاطُع اللغة السينمائية والرؤية الشعرية. في قصيدة «فيلم طويل غير قابل للعرض»، يصبح الشاعر الأنا والآخر معًا: «أُصَوِّرُ حياتي،/ بمجرد أن أصحو/ وما إن أفتح عيني/ حتى أصرخ: Action». هكذا، يمكن المرء أن يراقب حياته ويشاهد كيف تمرّ أمام عينيه، أن يحتفظ بها كما الأفلام داخل أشرطة، وأن يعود، كلما شاء، إلى لحظات منها كان يرغب ألا يأخذها الوقت. وأين، في غير اللجوء إلى المونتاج، يصبح في الإمكان اقتطاع أجزاء زُجَّت في حياتنا، على غفلة منا، وما كان لها أن تكون؟

لا يقع أحمد المُلّا في نزعة عبثية أو عدمية، مهما اقترب من الجرح الملتهب: «تَحصَّني أينما كنتِ بالرقص، لئلا يستدل عليك الألم»، كأنما الرقص رُقية، كما في العلاج الشعبي القديم، تطرد الأرواح الشريرة وتبعد الألم. الألم الذي يَفد في صُرَّة الولادة ومَتاعها. خفيفًا يأتي ويكبر مع الأيام، ويرافقنا كظلنا. هذه الإشارة إلى الرقص تذكِّرنا بما قاله الفيلسوف الروماني لوكيوس سينيكا: «ليست الحياة أن ننتظر مرور العاصفة، بل أن نتعلّم كيف نرقص تحت المطر».

تداخل وتكامل

ريم البيّات

في قصائد ديوان «يا له من يوم هائل»، نجد العناصر الأساسية التي تتألف منها تجربة أحمد المُلّا، وقد بلغت أوجها في كتاب مميز يتزاوج فيه الشعر والرسم. هناك تداخُل وتكامُل بين هذين التعبيرَين؛ لأن الاهتمامات الجمالية المتنوعة موجودة عند أحمد وريم، وهذا الكتاب تتويج لتجربة طويلة جمعَتْهما معًا. الرسم الأول يغطي غلاف الكتاب ويمثل صورة الشاعر والفنانة، الرجل والمرأة، وهو يكسب معنى خاصًّا في ظروف التحول الذي يشهده المجتمع السعودي اليوم وينعكس على المجال الثقافي زخمًا لم تعرفه المملكة من قبل.

ولئن كانت ريم سمير البيّات تُرافق موضوعات القصائد وإيحاءاتها العامة، فهي لا تزينها بل تواكبها بحساسيتها الفنية، انطلاقًا من الفن البصري الأوبتيك– سينيتيك. رسومها المنفذة بالأسود والأبيض تحفل بمرجعية ثقافية وتنهل من الماضي والحاضر، كما تُحيلنا أحيانًا إلى أعمال فنية معروفة، ومنها ما ينتمي إلى عصر النهضة الإيطالية («ولادة فينوس» و«النِّعَم الثلاث»)، لكنها تضفي عليها من ذاتها ومن خصوصيتها، بأسلوب ينم عن حرية داخلية عميقة. إنه حوار الرسم والكلمات، مع «انعطافة طائر/ فجأةً،/ لمجرّد الحدس». وإذا انقطع «الصوت في وسط الكلام»، فالشعر يبقى شاهدًا، كبتلات وردة مَضمومة على السر الذي سيتكشف يومًا لا محالة.

بواسطة عيسى مخلوف - شاعر وكاتب لبناني | سبتمبر 1, 2023 | فعاليات

تتناول النسخة الثانية من معرض «رحلة الكتابة والخط» الذي يقام في مدينة الرياض وينتقل لاحقًا إلى المدينة المنورة، البُعد الروحي لفن الخط المتجذِّر في قلب الحضارة العربية الإسلامية وهو أحد مكوّناتها الأساسية، بعد أن تناولت النسخة الأولى التي أقيمت في المتحف الوطني في الرياض، في عام 2021م، نشأةَ الكتابة العربية وتطور فن الخط.

يحتوي المعرض الراهن الذي نظمته وزارة الثقافة السعودية، على مجموعة فريدة من الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة، ويتمحور حول أربعة مَحاور أساسية هي: النور والحرف والمساحة والشعر، مَحاور متكاملة ضمن رؤية جمالية واحدة. النور عِمادُ البصر، ومنه ينطلق كل شيء ويتجلى في الفنون الإسلامية وأدواتها وموادها المختلفة، في حين أن المساحةَ «محلُّ الانفعال» والمدى الذي تتحرك فيه يد الخطاط ومخيلته. تصبح الورقة البيضاء فضاءً تسبح فيه الحروف والحركات والنقاط التي تعكس إيقاعات وأشكال متموجة. ونرى الخط كيف يتوافق مع البناء الهندسي لهذه التحفة أو تلك. يد الخطاط هي الجسر الذي ينقلنا إلى التفاعل مع ما تقدمه إلينا خطوطه وأساليبه. اختيار أساليب الخط لا يلجأ إليه الخطاط بالمصادفة، بل بما يوحي إليه النص. وهذا يعني أن ثمة تداخلًا بين الخط والكتابة، مهما كان نوع الكتابة، آيات قرآنية أو نصوصًا أدبية أو أمثالًا شعبية. الخطاط ينقل إلى البصر والأحاسيس فنَّه وارتعاشاتِ روحه معًا.

أما الشعر فهو الإيقاع والموسيقا، وهو المعنى الذي تقترحه العلامة، أي المعنى المفتوح على احتمالات لا تُحصى. ولئن كان ثمة علاقة عضوية بين الخط والكتابة، فإن للخط أيضًا خصائص ومميزات تجعل من كل حرف من حروف الأبجدية كونًا صغيرًا داخل كون أكبر يتمثل في المخطوط بأكمله، سواء كان المخطوطُ منجزًا على ورق أو جلد وزجاج وخزَف وأقمشة، أو متمثلًا في نَقشٍ على الحجر والرخام والعاج والخشب والنحاس.

الخط من وسيلة إلى لغة

ضمن هذا المسار، تتحدد وظيفة القلم بصفته مَعبَرًا وأداةَ تَواصُل وإلا كيف وصلتنا الكنوز المعرفية والعلمية والأدبية خلال أزمنة وأجيال؟ والخط الذي يتعاطى مع اللغة بصفتها وَحدةً جمالية، لا ينقل النصوص ويدونها فحسب، بل يجسدها ويضيء حروفها أيضًا. إنه الكلمات وقد اتخذت شكلًا يتنفس أمامنا ويختلج. إنه التجويد واللحن المتأني لقَصَبة تَعزِف.

هكذا تحول الخط العربي من وسيلة لنقلِ الكتابة، إلى لغةٍ أخرى قائمة بذاتها، تنطلق من نظام هندسي له إشاراته ورموزه، وله شروطه وقواعده الخاصة. من هذا المنطلق، أصبحت الكتابة مفتوحةً على اللانهائي والمُطلَق، خارج الزمان والمكان. وأصبحت، بفعل الخط، أحد دروب الروح التي تتكشف في حركة وجودية نادرة تُعانق الرجاءَ والأمل.

الخط العربي موسيقا مرئية تعكس حركة الإحساس والفكر. إنه، بحسب الخطاط ياقوت المستعصمي: «هندسة روحانية ظهرت بآلة جُسمانية». هذا البعد الروحاني التفتَ إليه، منذ قرابة مِئتَيْ سنة، الكاتب الألماني غوته في حديثه عن اللغة العربية وعن فرادة «التناغم فيها بين الروح والكلمة والخط». وقال الشاعر الفرنسي شارل بودلير: إن «فن التوريق العربي (أرابِسك) هو الأكثر مثالية على الإطلاق».

يبرز فن الخط بصفته أحد الوجوه الأساسية للحضارة العربية الإسلامية، وهو حاضر في جميع الفنون والمظاهر المتصلة بالإسلام. ويتضح البُعد الروحي فيه من خلال تجويده وفقَ رؤية جليَّة، وقواعد هندسية وزُخرفية. وهذا ما يساعدنا على فهم العلاقة بين الخط العربي ورموزه وإشاراته، بل، بصورة أكثر تحديدًا: «ميتافيزيقا ما ورائية العلامة»؛ لذلك، لا ينحصر هذا المعرض في رصد واقع فن الخط وماضيه فحسب، بل يرصد حاضره أيضًا، وكيف يواكب التحولات التي يشهدها العالم اليوم، كما يستشرف مستقبله وتوجهاته الجديدة، وإمكاناتِ تشكيل خطوط تستوحي من الموروث وتطرق باب التحديث.

أثر الخط العربي شرقًا وغربًا

جمالية فن الخط العربي تركت أثرها في كثير من الفنانين التشكيليين، شرقًا وغربًا. ولقد تبين ذلك في العالم العربي، خصوصًا في النصف الثاني من القرن الماضي، مع فنانين عُرفوا بالفنانين «الحروفيين»، من أمثال شاكر حسن آل سعيد، ومديحة عمر، وضياء العزاوي، ورافع الناصري. واستمرّت هذه الحركة بأشكال مختلفة مع كثير من الفنانين ومنهم، على سبيل المثال، إيتل عدنان، وكمال بلّاطة، ورشيد قريشي وعبدالرحمن الشاهد. ومن الفنانين الذين ركزوا على الخصائص الجمالية للكلمة المكتوبة: سمير الصايغ ومنير الشعراني، غير أن أثر الخط العربي لم يقتصر على الفنانين العرب وحدهم، بل ذهب أبعد من ذلك ووصل إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وذلك بدءًا من منتصف القرن التاسع عشر، حين راح الفنانون الغربيون يسعون إلى اكتشاف فنون أخرى، آسيوية وإفريقية وإسلامية، واستلهامها، بعد أن كانت مرجعية الفن الأوربي تنحصر في الفن الإغريقي وفنون النهضة الإيطالية.

أدباء وفنانون ورحّالون كُثُر التفتوا إلى الشرق القريب، وسافروا إليه، واستلهموا موروثه الفني، ومنهم الفنانان الفرنسيان أوجين دولاكْروا وهنري ماتيس اللذان سافرا إلى المغرب العربي وانبهرا بِخامة اللون والضوء هناك، وتعاملا معها من زوايا جديدة. وهناك مَن تأثر بصورة مباشرة بفن الخط العربي، كالفنان السويسري الألماني بول كْلِي الذين استوحى المظهر التشكيلي للخط، والفنان الهولندي بيت ماندريان، أحد رواد المدرسة التجريدية الذي تأثر بروحية الخط العربي، ولا سيما الخط الكوفي، وكذلك الفنان الروسي فاسيلي كاندنسكي الذي ولدت معه التجريدية الحديثة، والذي التقى بعض قيم الفن الإسلامي في كتاب له بعنوان: «عن الروحيّ في الفن». هذا الفن الذي لا يروي ولا يَصِف. لا يُشاهِد بل يَشهد للذي «ليس كمثله شيء»، ويؤسس لعلاقة بصرية- سمعية جديدة يتجلى فيها الجانبُ الماورائي للفن في الإسلام. واللافت أن الطريق الذي سلكه رواد الحداثة الغربية في اتجاه الشرق، اقتفى أثره فنانون عرب نظروا إلى أنفسهم من خلال رؤية أولئك الفنانين إلى التراث العربي الإسلامي، وهذا ما حدث، في الوقت نفسه، على المستوى الأدبي، شعرًا ونثرًا.

هكذا استطاع الخط العربي أن يجمع في بوتقة واحدة جميع الذين يمارسونه. التفاعل بين الشرق والغرب، ولا سيما الغرب الأوربي، كان واضحًا، كما رأينا. في هذا السياق، اهتم فنانون وخطاطون عرب أيضًا بالخطوط الآسيوية، وفي المقابل، التفتَ فنانون وخطاطون آسيويون إلى فن الخط العربي، ومنهم الخطاط الياباني هوندا كُويشي الذي افتُتِنَ بالخط العربي ودخل معترك التجديد فيه ووضعه في قلب الحداثة الفنية، وهو القائل: «أتحسس جمالية الكتابة العربية بمعزل عن مضمونها، تمامًا كما أتحسّس الموسيقا».

البعد الجمالي والروحاني للخط

تقتضي الإشارة إلى أن الحرفَ في الرسم جزءٌ من التشكيل، وهذه ليست حال الخط الذي يقيم علاقة عضوية مع اللغة، ويمثل حالة من الذوبان في كل حرف من حروف الأبجدية، بل يمكن القول: إن الخط يتضمن في داخله فنونًا أخرى كالرسم والشعر والموسيقا. عوامل وإمكانات كثيرة تجعل منه، وإن في سكونه، حركةً لا تهدأ. وهذا ما تلحظه العين في احتكاكها مع ارتعاشاته البيِّنة وحركته التي تبدو أمامنا كنبض حي. هكذا يقترب الخط من الكتابة ويجوِّدها ويسمو بحروفها وكلماتها، بل يفتحها على البعد الروحاني واللامرئي، مضيفًا إليها دلالات جديدة.

يأخذنا هذا المعرض في رحلة يصبح معها البُعد الجمالي مرادفًا للنزعة الإنسانية، للحوار والقواسم المشتركة بين الشعوب. هذا هو الحلم الذي يسعى إلى تحقيقه أيُّ مشروع ثقافي مهم، وهذا ما سعت إليه أيضًا اللجنة العلمية للمعرض وفق رؤية فنية وثقافية منفتحة على الماضي والحاضر. تأكد ذلك أيضًا في الندوات التي واكبت هذا الحدث وشارك في إحيائها عدد من الكتّاب والمتخصصين، كما طالعَنا في الكتالوج الفخم الذي نشرته وزارة الثقافة السعودية ودار سكيرا للنشر. يضم هذا الكتالوج، إضافة إلى كلمة وزير الثقافة، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وكلمة وكالة الأصول والمراكز الثقافية، دراساتٍ ومقالات تركز على دروب الروح في فن الخط العربي الكلاسيكي (نوريا غارسيا ماسيب)، والنقوش والكتابات الإسلامية المبكرة (الدكتور لطفي عبدالجواد)، وقراءة في الهندسة المعمارية المقدسة (إيريك دلبون)، والأبعاد الروحية للفن المعاصر والتصميم (الدكتورة هدى سميتسهوزن)، وتجسيد الحداثة من خلال الحرف العربي (ندى شبوط)، فضلًا عن قصيدتين لشاعرين سعوديين هما محمد الحرز وغسان الخنيزي، ومراجعة لتجربة الخطاط المصري خُضَير البورسعيدي، الحاضر من خلال أعماله في هذا المعرض، كما حضر في النسخة الأولى منه الخطاط العراقي المقيم في باريس عبدالغني العاني.

البورسعيدي الذي وُلدَ في عام 1942م في مدينة بورسعيد، حيث بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، يدعو إلى خروج الخطاط من عزلته كما تخرج الفراشة من الشرنقة إلى العالم الأوسع، متكئًا على أصوله وتراثه، ومنفتحًا، في الآن نفسه، على تحولات العصر وعلى الثقافات الأخرى، وإنجازاتها والتحاور معها، وعلى التجارب الفنية والخطية الراهنة. بالنسبة إليه، «الخط الجديد يرتكز على الخط القديم ويتطلع إلى أبعد ما يمكن من أجل تقديم رؤى جديدة. وهذه هي بالضرورة حركة الفن التي لا تعرف الثبات، والتي تنصت إلى التغيُّرات والابتكارات على مر الزمن وتتفاعل معها».

يؤكد هذا التعامل مع فن الخط أن هذا الفن ينمو ويتطور باستمرار، ويرافق تحديات العصر والثورة العلمية. هناك خطاطون واكبوا التقدم التقني الذي بدأت معه رحلة جديدة في كتابة الحروف، وهناك من لا يزال وفيًّا للقصَبة التي يجهزها بنفسه، كما يجهز ألوانه، معتمدًا على النهج ذاته الذي تبناه أسلافه في فن الخط وجعلوه واحدًا من الفنون الجميلة. هذا ما يفعله الخطاط السعودي ناصر الميمون، وكذلك الفنان العراقي عبدالغني العاني الذي يرافق التطوُّر التقني عن بعد، هو الذي يُعِدّ أدواته وألوانه بصورة حِرَفية داخل محترفه.

يندرج معرض «رحلة الكتابة والخط/ دروب الروح» في سياق توجُّه عام لا يحصر الاهتمام في الخط من خلال الحفاظ على الموروث الثقافي فحسب، وإنما أيضًا من أجل تكريسه فنًّا قائمًا بذاته. من هنا فإن المعرض يشكل احتفالًا بفن الخط العربي وبمكانته المشهود لها في العالم أجمع عبر حضوره في كُبريات المتاحف العالمية والمعارض، وفي الإصدارات المخصَّصة له للإضاءة على جمالياته، كما تطالعنا في الكتابة والعمارة والنقوش المختلفة، وفي كل ما يزين حياتنا اليومية ويساهم في إعطائها معنًى.

الشعر الذي يحضر فيه المشهد، والصورة، والموسيقا، لا تغيب عنه تجربة أحمد المُلّا مع السينما، وذلك من خلال تَقاطُع اللغة السينمائية والرؤية الشعرية. في قصيدة «فيلم طويل غير قابل للعرض»، يصبح الشاعر الأنا والآخر معًا: «أُصَوِّرُ حياتي،/ بمجرد أن أصحو/ وما إن أفتح عيني/ حتى أصرخ: Action». هكذا، يمكن المرء أن يراقب حياته ويشاهد كيف تمرّ أمام عينيه، أن يحتفظ بها كما الأفلام داخل أشرطة، وأن يعود، كلما شاء، إلى لحظات منها كان يرغب ألا يأخذها الوقت. وأين، في غير اللجوء إلى المونتاج، يصبح في الإمكان اقتطاع أجزاء زُجَّت في حياتنا، على غفلة منا، وما كان لها أن تكون؟

الشعر الذي يحضر فيه المشهد، والصورة، والموسيقا، لا تغيب عنه تجربة أحمد المُلّا مع السينما، وذلك من خلال تَقاطُع اللغة السينمائية والرؤية الشعرية. في قصيدة «فيلم طويل غير قابل للعرض»، يصبح الشاعر الأنا والآخر معًا: «أُصَوِّرُ حياتي،/ بمجرد أن أصحو/ وما إن أفتح عيني/ حتى أصرخ: Action». هكذا، يمكن المرء أن يراقب حياته ويشاهد كيف تمرّ أمام عينيه، أن يحتفظ بها كما الأفلام داخل أشرطة، وأن يعود، كلما شاء، إلى لحظات منها كان يرغب ألا يأخذها الوقت. وأين، في غير اللجوء إلى المونتاج، يصبح في الإمكان اقتطاع أجزاء زُجَّت في حياتنا، على غفلة منا، وما كان لها أن تكون؟