في مناسبة عام الشعر العربي.. شعر بلا نجوم يبحث عن قراء ومنصات بلا تصفيق أو لايكات

في مناسبة عام الشعر العربي، مبادرة وزارة الثقافة السعودية، تستطلع «الفيصل» آراء عدد من الشعراء العرب، حول راهن الشعر العربي اليوم وأين يقف الشاعر. وراوَحَت الإجابات بين التركيز على شكل القصيدة وتحولاتها وسفر الخروج من شرنقة القافية والوزن، إلى حرية قصيدة النثر والنص المفتوح، أو التطرق إلى المعنى، وإلى حياة الشعر العربي بلا نجوم ورهان الكتابة والقصيدة.

شربل داغر: الخروج من أسلوبية قصيدة النثر

إذا كان لي أن أبتدئ بتقديم ممكن لتجربتي الشعرية، فلا أجد أنسب من الكلمة المقتضبة التي تقع على الغلاف الأخير من مجموعتي الشعرية الأولى: «فتات البياض» (1981م). تشير الكلمة إلى رغبة في الخروج من «أسلوبية قصيدة النثر كنوع شعري»، من جهة، وتشير إلى رغبة في التوجه صوب «حالات الكتابة، أو الكتابة المتعدّدة». هذه البداية لا ترسم مآل التجربة الشعرية بعد ست عشرة مجموعة شعرية، وعشرات الأنطولوجيات والمختارات لشعري بالعربية وبلغات عدة أجنبية، لكنها تحدد شاغلًا بنائيًّا، وهاجسًا تعبيريًّا، يمكن التحقّق منهما في أعمالي الشعرية، أو فيما كتب عنها في أطروحات وكتب ودراسات عدة محكمة.

ما يعنيني التشديد عليه هو أنني رغبتُ، منذ تشكلات وعيي النقدي للشعر والقصيدة، ولما أكتب وأميل إليه، في الخروج من «النوع المقفل» للقصيدة بالنثر (كما أسميته)، مع تجاربها العربية الأولى، وفي التوجه صوب قصيدة تستجمع في مبانيها أنواعًا وأساليب كتابية مختلفة. وهو ما يتجلّى، في امتداد مجموعاتي الشعرية، في التعدّد الكتابي، بين سرد وتمسرح وحوارية وغيرها، فضلًا عن الانهمام البصري بتشكّل القصيدة. وهذا يعني، قبل ذلك كله، انصرافًا إلى القصيدة بوصفها: لحظة، بين تغوير وتحليق، بما يُمثّل التعبيري في التاريخي. فالشاغل البنائي يعني العمل على تجديد شكل القصيدة بعد طول احتباس لها في العربية، وعلى أن يلاقي الشكل تهدجات الصوت، وأحوال الحضور التي تعانق الوجودي، الفردي، لا الاجتماعي أو القومي.

شاعر وناقد لبناني

ظبية خميس: العرب حالة شعرية

الشعر لا يموت فالنفس الإنسانية تبحث عما يماهي صوتها الداخلي ومشاعرها وتأملاتها وتجلياتها، والشعر والفنون هو الطريق عبر التاريخ منذ زمن الأساطير الأولى والأحلام والملاحم والتأملات الكونية والكتابة الروحية وصولًا للشعر في قالبه الحالي في الزمن الراهن في كل أنحاء العالم. العرب أنفسهم حالة شعرية وملحمية وتراجيديا متنامية على الرغم من عثرات اللغة حاليًّا ومنابر التعبير والحيرة الوجودية التي تعتريهم أدبيًّا ولغويًّا وثقافيًّا وحضاريًّا.

لا شكل يصادر سواه، هناك مكان لكل أشكال الأدب وسؤال الرواية والشعر استُهلِك لنصف قرن حاليًّا، وسؤال مكرور ومقارنة ليست في مكانها. ربما أخذت الصورة وتقنيات التواصل والإنترنت والفضائيات كثيرًا من طاقة الإبداع في العالم ولكن تبقى الكتب والموسيقا والشعر والأدب عمومًا في مكان ما جليل في هذا الوجود.

ما زلت أكتب وأنشر خلال نصف قرن من الزمان وأراكم الكتابة والشعر؛ لأنها لغة روحي ووجودي وربما مهمتي في الحياة. تتغير النصوص والمحاور وأشكال النص من زمن لآخر. تتهذب اللغة بطريقتها وينسلخ زمن ليبدأ زمن هو الأقرب والأكثر صدقًا للتعبير عن تحولات العقل والزمان والمكان والمفاهيم.

لا تتحمس دور النشر حاليًّا لكتب الشعر، وتهتم أكثر بالكتب المترجمة والرواية وكتب التنمية الذاتية؛ لأن سوق الاستهلاك والمؤسسات والجوائز أكثر اهتمامًا بذلك. وترعى مؤسسات شعرًا من نوع معين كالنبطي والتقليدي، وتفرد له مجلات ومؤسسات وجوائز وشاشات، وتتجاهل القصيدة الحديثة الأكثر جرأة على فعل التغيير واختراق النمطي والثابت من إرث التفكير والمخيلة. يقل عدد شعراء الحداثة حاليًّا في الخليج على الأقل بالمقارنة بمرحلة الثمانينيات مثلًا، لكنه موجود في مناطق عربية أخرى، وتزدهر كتابته وكذلك التجريب في دول أخرى كمصر ولبنان والمغرب مثلًا.

قصيدتي ليست منبرية ولكنها تأملية وتحمل كثيرًا من الإحساس والنبوءة والرصد للذات والعالم. أظن أن جيل ريادة الحداثة الشعرية وقصيدة النثر كان أكثر إبداعًا في مراحل سابقة وصولًا إلى تسعينيات القرن العشرين، وقد مات كثير من شعراء الريادة وبقيت أعمالهم وتجاربهم وأطروحاتهم مثالًا حيًّا لتلك الرحلة.

تزداد عزلة الشاعر اليوم وتتقلص الأفكار التجريبية في الشكل، ويعاني انعدامَ التواصلِ داخل مجتمعاته، التي همشت صوته وكلماته. لم تعد هناك ظواهر فردية تشكل رموزًا للشعر اليوم كما قد كان، بل موجات من كتاب ونصوص ينشر غالبها على الإنترنت أو دور نشر صغيرة من دون توزيع جيد. والظاهرة اللافتة للنظر هو تنامي صوت الشاعرات والكاتبات حاليًّا في العالم، فالحداثة الأدبية منحتهن أدوات أكثر حرية للتعبير عن تلك الذوات التي بقيت مقموعة وصامتة ومتقنعة لزمن طويل.

شاعرة إماراتية

مبارك وساط: حب الشعر العربي القديم والإعجاب بالسورياليين

أتتبع الشعر العربي الجديد بصورة فيها كثير مِن الحرية، وتلعب المصادفة دورها أيضًا في تحديد ما أطّلع عليه منه. فأنا لا أتتبعه جاهدًا كما قد يفعل باحثٌ ما يُريد أنْ يستقصيَه بشكل يُداني الشّموليّة، ولو إلى هذا الحدّ أو ذاك؛ لذا فقراءاتي تخضع لدافع حب الاستطلاع، من جهة، وللاستمتاع، من جهة ثانية. الأسماء التي أستمر في تتبعها هي التي تجتذبني منذ النصوص الأولى التي أقرؤها لها. لقد أحببتُ الشعر العربي القديم. لكني لم أشْعُرْ قَط برغبة حقيقية في أن أكتب على طريقة القدامى. ثم إني أُعجِبتُ بشُعراء الدادائية والسوريالية الفرنسيين، وشعرتُ بقوة بأن هؤلاء الأخيرين ينتمون إلى العالم الحديث، وأن تجاربهم هي مِن صميم الحضارة المُعاصرة (بخيرها وشرها)، وأنهم كانوا متمردين على ما يبدو لهم مُعرقلًا لسيرورة استكشاف الجمال الشعري والفني بصفة عامة. ولذا، اجتمع لديَّ الشغف بالعربية من جهة، وبأسلوب التعبير الشعري الذي كان يدعو إليه شعراء غربيون مُعينون، من جهة ثانية. وتفاجأتُ وسررتُ كثيرًا حين اطلعتُ على نصوص لشعراء عرب من زماننا، تجلى فيها بَحْث كل منهم عن قصيدته الشخصية التي لا تنبع من قوالب عامّة مُسبقة. وبتعبير آخر، فقد جعلني التنقيب عند بعض باعة الكتب والمجلات أكتشف ما نُعِت -بصورة غير دقيقة- بقصيدة النثر، وهي تسمية أصبحتْ تُطلق على نصوص ينبغي أن نُميّز فيها بين «القصيدة الحرة» و«قصيدة النثر»، عِلمًا أن هنالك نصوصًا تقوم على المزج بين هاته وتلك.

شاعر ومترجم مغربي

أنطوان أبو زيد: تحديات العولمة والواقعية الدرامية

أصارحك القول إنها وإن اختلفتْ عن سابقاتها في الزمن، من حيث الشكل والحدّة، ولئن تعددت الاتجاهات الشعرية والمنابع والفلسفات والآثار التي يمكن أن ينهل منها الشاعر أو يتأثّر، فإنّ الزمن نفسه أوجب على الشاعر أن يعاني ما عاناه الإنسان في كل زمان ومكان، من حيث القضايا والمعضلات مثل الموت والحياة والعلاقات بين الرجل والمرأة، وبين المجتمعات، والحروب وآثارها المدمّرة، إلخ… ولا أحسب أنّ اللحظة الشعرية الراهنة على قدر من اللطف بالشعر العربي وآثاره؛ ذلك أنّ تحديات العولمة وتسارع وسائل التواصل والنشر، عاملان محبطان للشاعر العربي الغارق في بحر من المشكلات والتخلف على كل صعيد فكري وأدبي واجتماعي.

ويسعني في هذا الشأن القول: إني مقصّر في جمع أعمالي الشعرية التي أعدّها مقسّمة وفقًا لمراحل أو حقب، ولكلّ منها هواجس معنوية وشكلية وإرادة في التجريب. ومن يقرأ أول عمل أنجزته «نبات آخر للضوء» وآخر عمل «أوركيديا لآخر الغناء» يجد فوارق كثيرة للناقد أن يحددها ولست أنا. أما المدرسة أو الاتجاه الغالب في شعري فأظنّه الواقعية الدرامية المتعددة الأبعاد، في قالب قصيدة النثر الذي لن يغيب عنه الإيقاع الداخلي.

شاعر وناقد لبناني

قيصر عفيف: ليس ما يوحدنا ويجمعنا غير الشعر

نعيش في لحظة تاريخية غريبة. كل القديم تزعزع وكل الجديد لم يطلّ علينا بعد. والشعر يقف في هذا المفترق. بعضنا يردّد منذ مدة مقولة انتهاء الشعر، وبعضنا يقول: إنه من طبيعة الإنسان ومغروز في جبلته يتبدّل، يتحوّل لكنه لا يموت. كلما نظرت إلى فضاء الشعر المعاصر أشعر بطاقة إيجابية وفرح يغمرني. على الرغم من الخراب السياسي حولنا فليس ما يوحدنا ويجمعنا غير الشعر. نفرح للقصيدة الجميلة حتى لو كان صاحبها خصمًا أو من بلد يعادينا. إضافة إلى ذلك أرى الشعر العربي في العقود الأخيرة ينافس الشعر في البلاد الأخرى شرقًا وغربًا. نلاحظ في العقود الأخيرة حضورًا مميزًا وقويًّا للنساء في فضاء الشعر. تنافس المرأة الرجل في كتابته بكل جدارة وتطرق قضايا المجتمع والكيان. لغتها مثل لغته صافية نقية بعد أن تخلّصت من البلاغة البلهاء الفارغة واعتمدَت الصور الشعرية الراقصة. ونلاحظ أيضًا أن الشعر اليوم يعمد إلى الاختصار. ربما يكون السبب قراءة الشعر في بلاد الغرب وربّما يكون السبب وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات. وهذه كلها جاءت نقمة ونعمة للشعر المعاصر في اَنٍ معًا؛ نعمة لأنها سهّلت التواصل وأشرعتها فصار متاحًا للشاعر أن يكتب وينشر على هواه، ونقمة لأن الميزان الجمالي ضاع فنقرأ شعرًا مشوهًا يضر أحيانًا بالحسّ الجمالي.

شاعر ومترجم لبناني مقيم في المكسيك

عبدالوهاب الملوح: تمرّد على اللاهوت العروضي

ما يلفت الانتباه في الشعر اليوم أنه تحرّر من كل ما كان يحصره في قوالب جاهزة، وتمرّد على كل المفاهيم التي جعلت منه قالبًا محددًا بمجموعة من القوانين والاشتراطات. لقد خرج عن النسق الأحادي وتمرّد على اللاهوت العروضي ونسف كل الجدران التي تحول دون أن يكون شرط وجود وليس مجرد كلمات مرصوفة للاستمتاع أو للتأمّل الحكيم. وما يشاع عن أزمة في الشعر إنما هو عجز عن مواكبة ما يعيشه من تحولات عميقة في جوهره لتضعه في موقعه الصحيح، موقع الفن الرؤيوي الذي يربط ما بين الواقعي في تفاصيله اليومية والكوني في تجاوزه للآني الإجرائي.

التجارب المتتالية التي مر بها الشعر العربي، منذ ما يزيد على قرن، أثبتت أنه نبض الإنسان في حيويته، وأنه من الممكن أن يكون وقود الحياة بما أخرج الشاعر من عقلية الشاعرية البلاغية إلى الشعرية في تجلياته اليومية. تحول الشعر إلى سؤال جمالي أكثر منه مجرد تعاط انفعالي مع ما يحدث.

إيمانًا مني أن الشعر شكل من أشكال الإقامة في الوجود، فلا أعتقد أنّني أكتفي بكتابة الشعر بل إنني أعيشه، وأعُدّ الكتابة لاحقة لذلك. وبالتالي أرى الشعر مبثوثًا، وهو الجذع المشترك لكل الفنون، بما ينسف عندي أجناسية الأدب ويحرره من النظرة النمطية التي قولبها فيه النقاد ودارسو الأدب. لقد كتبت في جميع الأنواع تقريبًا لأثبت ما قلته هذا من أن أصل الفنون هو الشعرية في مفهومها الأشمل. والشعر ليس حقًّا محفوظًا للقصيدة فقط، والإيقاع الشعري ليس أصلًا تجاريًّا عند شعراء الوزن فقط، بل هو مبثوث في كل الآداب. ومن هنا فكل كتاباتي تنهض على هذا الفهم الشمولي للإبداع الفني، وتظل محاولات للحفر فيما هو أجمل لا أكثر ولا أقلّ.

شاعر ومترجم تونسي

محمود خير الله: شعراء قصيدة النثر في ورطة

أعتقد أن راهن الشعر العربي يعيشُ لحظةً فارقةً ومدهشةً وغير مسبوقة بكل المقاييس. لقد أصبحت قصيدة النثر لأول مرة في التاريخ ممثّلة لـ«الشعرية العربية» كلها تقريبًا، أو على الأقل، صارت ممثّلة لذروة ما وصلت إليه تلك الشعرية من تطوّر. وإذا كان من الممكن لهذه الحقيقة أن تجعل رجلًا يرقص طربًا في هذا العالم فلن يكون هذا الرجل سواي. فقد شاءت الظروف أن أكون واحدًا ممن كتبوا قصيدة النثر في عقد التسعينيات من القرن العشرين «كوثبة إلى المجهول» بتعبير أنسي الحاج، حين كنا نحلم بمربع صغير في إحدى المجلات يسمح لقصيدة النثر التي كنا نكتبها بشغاف القلب أن توجد بجوار القصائد العمودية والتفعيلية الطوال، فإذا الدنيا تدور بنا وبالشعر -بعد ثلاثين عامًا- دورةً كاملة، وإذا قصيدة النثر تصبح هي المتن الذي يفرض نفسه ويضع جميع الأطراف في ورطة كبرى.

أعتقد أن شعراء قصيدة النثر أولًا وجدوا أنفسهم اليوم في ورطة بسبب هذه اللحظة الفارقة بالذات. فهؤلاء الذين تجاسروا على هدم العمود وكسر التفعيلة والاعتماد على أنماط إيقاعية أخرى، وكرسوا لقيم الشعر «الكتابية» على حساب القيم السمعية أو الصوتية، الذين اختاروا التعبير بالمشهد مستفيدين من تقنيات السينما والفن التشكيلي، واختاروا التعبير عن الهامش واليومي والعابر على حساب قيم «الشاعر النبي» الذي كان يغامر باللغة وفي اللغة حتى لو كانت هذه المغامرة على حساب المعنى. أقول: إن هؤلاء الذين فعلوا كل ذلك بات عليهم اليوم أن يواصلوا التجريب، تلك النافورة التي تجد من يطلق ماءها ولا تجد أبدًا من يُغلقه.

شاعر وباحث مصري

بلال خبيز: نحن عمال ترفيه محدودو الجمهور

كشعراء، أجرؤ على القول: إننا جميعًا عمال ترفيه محدودو الجمهور. لسنا ممثلين، ولا راقصي تيك توك، لكننا نمثل ونرقص. ما يكتب اليوم يقترب من أن يكون تأريخًا للحظات قليلة وعابرة ونريد أن نقنع قراءنا أنها تعادل حياة كاملة. وحيث إننا نكتب لقلة قليلة من القراء الذين ما زالوا يداومون على القراءة، فإنني لا أرى سببًا وجيهًا يدفعنا إلى الكتابة كما لو أننا نخاطب أهل الأرض جميعًا بقصائدنا.

هل أجرؤ على اقتراح مقترب آخر للشعر؟ أزعم أن نعم. بمعنى أنني أحاول أن أعيد تعريف المفاهيم التي زعمت الفلسفة أنها تنظم حيواتنا. ولأضرب مثلًا على هذا الصعيد: حين نصف المحبوب في الشعر، يندر أن نرى فيه عيبًا أو ما يشين. لكن المحبوب هو شريك، فيه الكثير من العيوب، وعلينا التعامل معها وتقبلها؛ لأن الانفصال مسألة شائكة، ولأن أي شريك آخر سيكون معيوبًا أيضًا، مثلما نحن معيوبون. إذًا من أين تأتي هذه الكائنات التي تسكن الشعر؟ الكائنات التي لا تشيخ وتبقى جميلة على طول الخط، في حين أننا في يومياتنا نكره أنفسنا وأجسادنا وروائحنا وأشكالنا، لكننا في القصائد، قديمها وجديدها، نكون أشبه بكائنات كاملة، شكلًا ومضمونًا. أزعم أن ما يكتب اليوم ليس قابلًا لأن نتمثله وندعيه إلا في اللحظات التي تفر فيها مداركنا وتأخذنا عواصف الشهوات والرغبات إلى حيث لم نكن مرة ولن نكون.

شاعر وفنان لبناني

منغانا الحاج:

منغانا الحاج:

أحيا بالقوة التي تتيحها لي القصيدة

يضنيني انحسار رقعة الشعر وانسحابه إلى الظل وخفوت صوته وانطفاء توهجه. أعرف أنّ هذا شأن عام، سِمة من سمات الخراب المنسحب على تفاصيل مختلفة من نواحي حياتنا المعاصرة، لكنني أعرف أيضًا أنّني أحيا بالقوة التي تتيحها لي القصيدة لأواجه هذا التردي والانحدار والتشظي وأوقن أن الحياة لا تزال ممكنة. عندما أكتب أجدني منقادة بعفوية إلى حيث المشتهى بالكتابة، أخرج من نمطية الحياة، من رتابتها، من مكدرات العيش، من القهر اليومي. القصيدة هي الفسحة المتاحة التي لا أشعر فيها بالمهانة على حد تعبير الشاعرة الأميركية كاي ريان.

يصح القول: إن الشعر العربي راهنًا في مأزق فعلي. انتفاء الهالة التي رافقت صعوده المدوي في ستينيات القرن الماضي وفي العقدين اللذين تلياه جعلته واحدًا من الفنون المنتهية الصلاحية. الشعراء وحدهم يصارعون من أجل ديمومة شعرهم بعد كساد مادته وإحجام دور النشر عن ركوب مغامرة نشره وانحسار قارئ الشعر بشكل عام. أين نحن اليوم من انهمام وشغف من كانوا في سباق محموم لنشر نتاج الشعراء وتبني تجاربهم؟

المطبعة العصرية في صيدا (مثلًا)، على الرغم من كونها دارًا مغمورة ناشئة، أصدرت باكورة نتاج أدونيس الشعرية «قصائد أولى»، وتبنّت إصدار الأعداد الأولى من مجلة «مواقف» ونشر نتاج آخرين، من رواد تلك المرحلة. هذه العلامات المضيئة التي قدمت الشعر بوصفه فنًّا يستجلي أفق أنواره على وقع تزايد عدد قرائه.

أظن أن الحداثة التي أطلقت موجات متوالية من التجارب الشعرية الجادة ساهمت في تفعيل زخمها الحركات السياسية الصاعدة، لكن هذه انطفأ بريقها وخسرت رهانها بعد انزلاقها في الفوضى وانغماسها في حروب داخلية خاسرة وانكشاف لعبة تواطئها مع أجهزة السلطة. وما ضاعف من خسارة الشعر شعبيته احتلال الصورة الحيز الأكبر من اهتمام العامة وطغيان التسجيلات البصرية بكل تشعباتها على حساب الكلمة.

شاعرة لبنانية

فادي العبد الله: المساحة السرية للشعر

أظن أن نجومية الشعر التي انحسرت بوفاة الشعراء الأكثر شعبية وجماهيرية، مثل: درويش وقباني والنواب، أنهت شعرية المنابر (واستطرادًا شعرية المسابقات المتلفزة)، وسمحت للشعر بالبقاء في مساحة السرية، صانعة اللغة المكثفة والموجزة والمتكورة كقبضة في وجه العالم؛ لذا يتضاءل ربما انتشار الشعر الجاد، في مقابل كذبات الفيسبوك وتويتر والأنساب المزورة عليهما باحثة عن منابر جديدة تولد ميتة. المساحة السرّيّة للشعر هي ما يسمح له باستيلاد اللغة والأفكار جديدًا. أحسب أنّ الشعر يعود مع كل جيل شابٍ؛ كونه مدخلًا شبه إلزامي للباحثين عن أنفسهم في مجال الكتابة، وهنالك أسماء كثيرة تطلّ في حالة تجدّد كل بضع سنوات. السؤال ليس عن اللحظة الراهنة، بل عن كل اللحظات، عمن سيمضي في مشروعٍ شعري ويعمقه، ومن سيتشعب إلى اهتمامات أخرى.

ما ألاحظه أيضًا مؤخرًا أن الشعر، وبخاصة في شكل شذري، بات يتخلّل فنونًا أخرى، وأصبح بغية ومطلبًا حتى لكتاب الروايات الذين يحاولون أن يشدّوا به من بنيان نصهم وجملتهم، ولصانعي الأفلام حتى في الفن المعاصر. ربما حان الوقت لنعود إلى الحلم بنصوص تجمع إطار الصور والحكاية إلى منطق الشعر وفكره الخاص وطاقته. بذلك يخرج الشعر أيضًا من «البوح» ويعود ليصبح خطابًا أعم. أظنني في مرحلة البحث هذه، أو الانتظار ربما حيث لا تأتي هبة الشعر إلا بعد نفاد الصبر والأمل.

شاعر وناقد موسيقي لبناني

خضر الأغا: لا يمكن التكلّم عن شعر عربي

لطالما حاولت الابتعاد من التفكير بِراهن الشعر العربي، مثلما يبتعد المرء من رؤية الجسد القوي والجميل لمن يحب في مرضه العضال. مثل كل الكائنات الحية، فإن الشعر يشيخ ويذوي ويمرض… وهذه هي حالة الشعر العربي راهنًا. على نحو لا مثيل له لدى الأمم الأخرى. اكتمل الشعر العربي في العديد من مراحله: المرحلة الجاهلية والعباسية والأندلسية… ووصل إلى ذُرًى لامست السماء. ثم راح يصغر ويرتبك ويتعثر فتصدى لذلك شعراء في كل عصر، وحاولوا إحياءه من جديد. ونحن نعرف المدارس الإحيائية العربية وجهودها الكبيرة في ذلك. نجح شعراء في كتابة قصيدة عربية، لكنهم لم ينجحوا في التأسيس لشعر عربي يطبع عصرًا بطابعه. يمكننا الآن التكلم عن قصيدة وعن شاعر، لكن لا يمكن التكلم عن شعر عربي.

نشرت أول ديوان في منتصف تسعينيات القرن الفائت، وكنت ضمن كثير من الشعراء السوريين آنذاك نطمح لـ «إحياء» الشعر العربي أيضًا. فتمردنا على كثير من أشكال القصيدة العربية الحديثة، ومضامينها. ووضعت كتابًا نقديًّا في ذلك حاولت أن أبحث فيه عن المشترك في كتابة الشعراء من جيلي وعن تطلعاتهم الشعرية وعنونته «البياض المهدور- مقدمة للشعر الجديد في سوريا». كان ثمة نزوع قوي في تلك المرحلة لتجاوز عثرات وارتباكات الشعر، لكن ما تحقق كان في مكان آخر، وحدث فشل إحيائي جديد.

شاعر وكاتب سوري

أكرم قطريب: صوت روح الشاعر وقلبه

في الماضي البعيد كتب الملوك والجنود والناس العاديون الشعر، ومن يدري ماذا سيأتي بعد ذلك؟ على غزارة المشهد برمته أرى الشعر العربي في لحظته الراهنة أكثر تنوعًا مما كان عليه في أي وقت مضى. مع كل الطرق المسدودة في وجهه ما زال شعراء وشاعرات اليوم يبحثون عن وسيلة للمضيّ قدمًا وهم يكتشفون عوالم لم يكن من الممكن تصورها أو الكتابة عنها سابقًا. فبعد انتهاء الحرب الباردة وفورة الأحزاب وخمود المد الأيديولوجي فُتح الباب على مصراعيه. رواية موت الشعر مبالغ فيها. الشعر جزء لا يتجزأ من التغيير المجتمعي والسياسي أيضًا، وهو الآن الأنسب لتقديم خريطة طريق للخروج من صدماتنا الثقافية الحالية، منها الرافعة الأيديولوجية بشقيها القومي واليساري، ويضاف إليها أيضًا طبيعة المرحلة التي كانت تتطلب ذلك الشكل من صيغة التعبير الحماسي، ورسمت على غناها ملامح عصر كامل. أجيال من الشعراء رسمت المصير الثقافي للبلاد شرقًا وغربًا.

الآن لم يبق سوى صوت الفرد، صوت روح الشاعر وقلبه، مع المهمة الصعبة لالتقاط صورة واضحة لكل هذا الشتات الشعري وهذه «الجماهير الغفيرة» من الشعراء. مع ذلك، الشعر العربي الآن أكثر مرونة وقابلية للتغيير، ويصل إلى أماكن بعيدة، وهو ضروري جدًّا حين لا تكفي لغة أخرى.

أجمل ما في هذه اللحظة الشعرية العربية الراهنة أن هبة وعي الحرية أصبحت مثل مصابيح أمامية للقصيدة، وأحد أجزائها الوظيفية: قطار من الأشياء المعاد تدويرها، وأنفاس مأخوذة من الحياة والأساطير والكتب. ولا أظن أن الدعم المؤسساتي للرواية وهجرة الشعراء إليها سيطفئ جمرة الشعر، ربما تأخذ الرواية نفسها إلى سيناريو آخر.

شاعر سوري مقيم في أميركا

علي سفر: الحاجة إلى الثورة

في أوقات سابقة من القرن الماضي حدثت معارك ثقافية حامية بين دعاة الحداثة وتفجير اللغة، وبين الكلاسيكيين الذين كانوا في البداية من أصحاب قصيدة العمود، ثم اتسعت جبهتهم مع انضمام التفعيليين لها، الذين صاروا يهاجمون شعراء قصيدة النثر، ويتهمون مشروعها بأنه هجين، لا قيمة شعرية فيه ولا وزن ولا قافية أيضًا.

طبعًا، كان ثمة ما بعد حداثيين رأوا أنه يمكن للأنواع الشعرية أن تتجاور وتتعايش، طالما أن ساحة الإبداع تتسع للجميع كما يقال. والحقيقة أن المسألة لم تكن في أي من أوقاتها مبسطة بهذا الشكل؛ لأن النظر إلى القوالب الفنية والأنواع الأدبية وكذلك الفنون الأخرى وبما تتضمنه من أشكال وأنواع، بمعزل عما يحيط بالعملية الإبداعية من حراك فكري ومجتمعي واقتصادي وسياسي وغير ذلك من عناصر مؤثرة، يحيل التحولات والتبدلات إلى الرؤى الذاتية للمبدعين، ويحولهم في النتيجة إلى جزر مبعثرة، لا يجمع بينها أي شيء.

تيار التغيير الذي عبرت عنه الثورات العربية في السنوات الماضية تضمن في جزء منه فهمًا شابًّا للإبداع، يطمح لهضم ما سبق في هذا المجال، ويحاول إنتاج الجديد مع توافر أدوات نشر رهيبة كشبكات التواصل الاجتماعي، وتوافر أدوات التصوير والمونتاج التي تمكن الجميع من تقديم منتجاته الفنية.

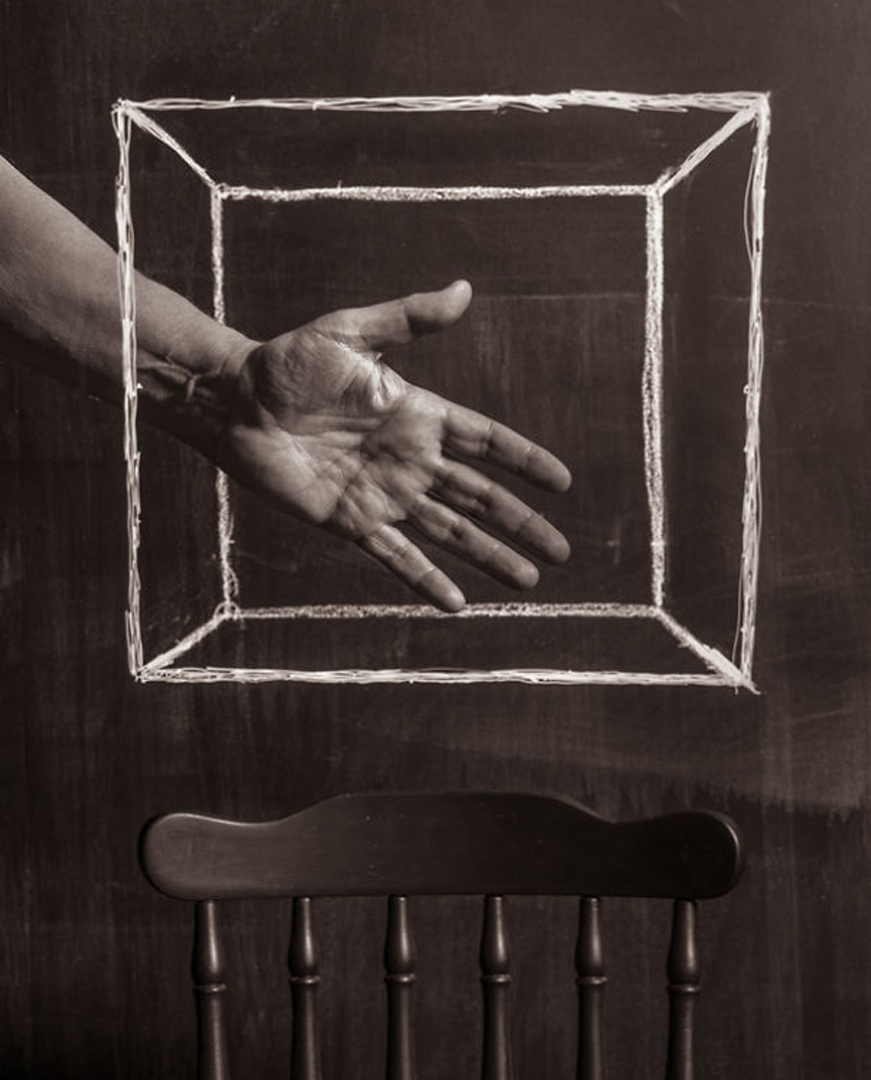

ما كان يؤمل من لحظة التغيير انقلب إلى لحظة دمار شاملة، حتى على مستوى النص الإبداعي؛ بسبب رسوخ بنى الأنظمة والثورات المضادة والعسكرة، وتغول التيار الديني على الحراك الشبابي، وهو ما أدى في النهاية إلى ظهور تيار إحيائي جديد، يعيد تظهير القصيدة الكلاسيكية وما يشبهها، بمضامين تقليدية، حتى يخال المرء أن عقودًا من السعي إلى لحظة الحداثة قد هُدرت. في هذه اللحظة، يحتاج المشهد الإبداعي إلى شعراء ممتلئين بالثورة، وبالرغبة في الجديد، لا يهتمون بالحصول على تصفيق المنابر واللايكات، بقدر اهتمامهم بإنتاج النص الجديد المبتكر، غير المسبوق، الذي تمتزج في تكوينه عالمية الشعر بعد موجة الانفتاح الهائلة التي نعيشها حاضرًا، نص يحتك بحاجات البشر، من دون أن يتنازل عن أرقى المستويات الإبداعية التي بلغها جيل كامل من رواد التجديد.

أما أنا فلم أستطع الخروج حتى الآن من تأثير صدمة المجزرة التي تعرض لها السوريون. وبعد أن أصدرت كتابين، بأسلوب اليوميات، سيصدر لي قريبًا كتاب بعنوان «الطريق إلى متحف الآثام» وهو جزء من محاولة الانعتاق من اللحظة الدموية، والسعي لالتقاط ومضة مختلفة عما كتبته سابقًا. وبالنظر إلى ما أراه في المشهد الشعري أظن أنني أستعيد في هذه التجربة النبض الشبابي، وأحاول ألا يلبس النص حكمة وثرثرة مجانيتين ترخيان بظلالهما على طاقته وروحه.

شاعر وكاتب سوري مقيم في فرنسا

عبدالرحمن مقلد: بلا نجوم

نعيش واقعًا شعريًّا عربيًّا عارمًا، فلأول مرة يحدث هذا التشظي ويكون واقع الشعر العربي بلا شعراء نجوم. فعدا أدونيس، لن يبقى هناك شاعر فرد، كمحمود درويش أو نزار قباني. وإنما هناك تجارب متعددة لشعراء وإن تفاوت حضورهم وتفاوتت مواهبهم، فإنهم يعبرون عن ذوات متعددة وتجارب خاصة. ولذا نرى شعراء من كل الأقطار العربية يتفوقون في كتابة كل الأشكال الشعرية، لم نكن نسمع عنهم من قبل في حضور الشاعر الفرد الذي يطغى على الكل، فيجري إهمال ما عداه، ويقدس الجمهور نصه. الاختلاف والتعدد هما سمتان ظاهرتان في حاضر القصيدة العربية، التي وإن خفت حضورهما إلى جوار فنون أخرى، إلا أنها الأصدق في التعبير عن واقع عربي شهد في هذا القرن حروبًا وأهوالًا فعبر عنها الشعراء الحقيقيون بشعرهم.

أما عن تجربتي فأنا أقف على أرضي الخاصة، أحقق نصي الخاص، أكتب قصيدتي التي أحرص على أن تخوض في كل مرة تجربة جمالية جديدة، وأن تعبر عن جديد، وألا تتكلس وتتشابه مع نصوص الآخرين.

شاعر مصري

خالد بن صالح: البحر أوسع وأكبر من طموحي

أنا مع مقولة أن الشعر، بشكلٍ عام، لا يُغيِّر شيئًا في عالم اليوم الذي وصفَه الشاعر الأميركي، الراحل مؤخرًا، تشارلز سيميك بأنه «عصر الجنون». ربما أذهبُ بعيدًا لأتبنّى مصطلح «الكتابة الشعرية» بدل كلمة «شعر» المدرسية، ومدى تفاعلها وانغماسها في التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية في اللحظة الراهنة. التشاؤم الذي نعيش تفاصيله بشكلٍ يومي ودائم، حتى دون كتابةٍ، جرّاء الانتكاسات المتكرِّرة هو جوهرُ ما يُكتبُ من مجموعاتٍ ودواوينَ شعرية تعكس التحوّلات الجديدة والتنوع الملموس بشكلٍ جليّ في الأشكال والموضوعات والأساليب، مع ما يرافقها من رؤى ذاتية وعامّة تضيءُ على الهامشيّ والمغيّب والخارج عن التصنيف بمعايير المتن المكرَّس والسائد.

هناك عناوين حتى لا أقول أسماء، استطاعت أن تحرِّك بِرْكة الماء الراكدة للكتابة الشعرية في السنوات الأخيرة، كتُبٌ تراهنُ على الحدسي والحسّي في مقابل كلِّ ما هو هُلامي ومجرَّد يتكئ على اللغوي المحض في عوالم لا علاقة لها بالناس والشارع؛ ذلك أن الاغتراب اللغوي هو جزء من لحظة الكتابة العسيرة، من لحظة تمثُّل الوقائع وما تراكمَ حولها من أحلام وكوابيس، لا بإعادة كتابتها كما تحضر في شكلها الأوّل إنما بصياغتها من جديد في فضاء خياليّ تضيقُ فيه العبارة لتتسِّع الرؤية كما يقول النفري، لكنها أساسًا وحتمًا، للتعبير عن مأزق الإنسانية وانزلاقها نحو عتمة وجودية لا تنفعُ معها الأضواء المزيّفة.

لعلّني مثل الشاعر البرّي جيم هاريسون لم أتوقف عن بناء جسرٍ ممتدٍ في البحر، على الرغم من علمي أن البحر أوسع وأكبر من طموحي. هكذا هي كتابتي الشعرية منذ لحظة الانبثاق الأُكسجينية الأولى، ولستُ مهتمًّا بتموضعها، أو كيف تُقرأ ويحكم عليها القرّاء. ربّما الكتابة الشعرية لي هي تجريب مستمرّ، وأخطاء متواصلة تجعل من النص الشعري أو القصيدة مسوّدة مفتوحة على كلِّ الاحتمالات بما فيها الإتلاف. هذا ما يجعلني أنخرط في ماراثون من التصحيحات والتجدُّد كما لو أنني أدخّن سيجارة صباحية لا تنتهي، مستسلمًا لفرح طفولي عندما تُقرأ قصائدي ويُكتب عنها، أو تنفد مجموعةٌ شعرية أو تُترجم أخرى. هكذا أعيشُ لحظة كتابة مستمرّة حرّة ومغايرة.

شاعر جزائري

خالد حسين: اكتساح قصيدة النثر

لستُ على يقينٍ إن كنتُ قادرًا على الإحاطة بهذه «اللحظة الراهنة» التي تخصّ الشعر العربي. فهذه اللحظة الراهنة، تنطوي على اختلافها مع ذاتها من جهة ومع أي «لحظةٍ راهنة» أخرى تخصُّ الشعر في أدبٍ آخر تزامنًا مع الأدب العربي.

ويمكنني القول: إنّ صدور «قصيدة» أو «مجموعةٍ شعرية» لشعراء كبار شكّلت مفارقةً في اللحظةِ الراهنة. أتذكر نصوصًا تعود إلى سليم بركات ومحمود درويش وأدونيس، منحت الشعرَ راهنيته، ولا تزال هذه اللحظة ترنُّ بقوةٍ في تضاريسِ الشعر العربي، وهذا لا يعني أنّ نصوصًا أخرى لشعراء آخرين لم تكن من القوة بمكان. ومن جهةٍ ثالثة يمكن أن يشكل الديوان الأول لشاعرٍ ما، لحظة راهنة له بمواجهة مع الشعر المكتوب برمته.

أما على المستوى النقدي فأظنّ أنّ المقصودَ في سؤالك ربما يمسّ اللحظة الجمالية الفارقة راهنًا في الشعر العربي. فكما ترى، تضاريس الشعر العربي الرّاهن من الشساعة بمكانٍ ولا يمكن بحالٍ لقارئٍ- نقدي أن يسيطر عليها. وإذا أردنا أن نهيكلَ هذه «اللحظة الراهنة» بما يقرُّبها من الشّعرِ أكثر من خلال سؤال آخر، أي: هل ثمّة لحظة شعرية مفارقة في الشعر العربي الآن؟ في الحقيقة حتى مع هذه الهيكلة الجديدة لا يمكن الركون إلى تحديد هذه اللحظة ذاتها. بيد أنّ اكتساح قصيدة النثر بأشكالها العديدة- وهنا يُنظرُ إلى اللحظةِ الراهنة من منظورِ النوع الشعري- هذا الاكتساح يمثلُ لحظةً راهنة تعصفُ بتضاريسِ الشعر العربي، وتنطوي هذه «اللحظة» على لحظاتٍ، متنوعةٍ وفارقة على الصعيد الجمالي… بما يتصل بمجموعة النصوص التي نشرتها أو هي قيد النشر بعناوينها «نداءٌ يتعثّرُ كحجر»، «اشتباكات سردية في إهاب الشعر»، إصدارات دار رامينا، يمكنني القول: إنّ علاقتها مع هذه «اللحظة الراهنة» هي لحظة زمنية، وأجناسية من حيث انتماؤها إلى قصيدة «النثر»، أما فيما يتعلق بغير ذلك، فالأمر مرهونٌ بالقرّاء الذين يمكن لهم وحدهم تقرير ذلك.

شاعر سوري

الشاعر إبراهيم مبارك: إشكالية الوسيط

الشعر هو من يقود نفسه من خلال شعرائه في أي حقبة حاملًا تمخضات واقعه. والشعراء في وقتنا الراهن لا يزالون يكتبون من دون أن يحاولوا أن يبرهنوا على شيء سوى وجودهم الإنساني، ومنذ البداية لم يكن الشعر بعيدًا من الوسيط التقني، ولكن ربما تكمن هنا إشكالية التلقي، عبر هذا الوسيط بحيث تحول الشعر في أحيان كثيرة إلى منتج استهلاكي. فقد تجد في تويتر أو فيسبوك، بعد قراءة القصيدة، منتجًا من منتجات إيكيا، بحيث إنه لا يسمح للقارئ بالتأمل ولا الوقوف طويلًا لسبر القيمة الفنية والروحية داخل النص، وهذا بدوره جعل من الروحي، في مواجهة دائمة مع المادي. لكن ليس على الشاعر أن يأبه لذلك.

كون الرواية حاضرة في المشهد الإبداعي، سواء عن طريق المؤسسات أو مبدعيها، فشأنها شأن أي فن آخر من حقه أن يدافع عن وجوده الجمالي بما يفرضه الواقع، وهذا لا يؤثر في حضور الشعر، فهي ليست منافسة بين فنين أدبيين. وتحول الشاعر إلى الرواية لا أسميه هجرة كما يردد بعض. ما فعله الشاعر هو أنه أراد التعبير عن عوالمه من خلال السرد؛ لأسباب كثيرة لا مكان لحصرها هنا.

أما انحسار الشعر فلا أستطيع أن أحدده وإن كنت أكتب الشعر؛ لأنه لا يوجد معيار واضح نختبر من خلاله هذه الأقوال التي يطلقها بعض النقاد بين حين وآخر. والحقيقة التي عليّ أن أقولها: إن ما تقدمه وزارة الثقافة في وقتنا الحالي، قدم للشعر خطوات ناجزة وواعية، وكافية لأن يظهر الشعر بصفائه خارج معايير المسابقات الشعرية التي خدمت الشاعر في أحيان كثيرة، ولكنها لم تخدم الشعر إلا نادرًا.

شاعر سعودي

حمزة باشر: تماثل النص العربي والمترجم

إنها لحظة، أخذتْ منحاها الخاص في سيرورتها الوجودية؛ ذلك لاهتمامها بترميم الذات، برزتْ نصوصًا جلية في ترتيب هذا الفضاء، بالرغم من العناء الأوليّ المصاحب لذاك التشكل. والمدهش أنّ السردية المستحدثة التي جعلتْ من المنحى الجمالي رهانها في تدريب ذاتها، اعتمدتْ على الأدوات الراهنة، بانعكاس العالمي على المحلي، وهو ما أعطى صبغة خاصة في تناول الشعر العربي الراهن. فالمتسرّع في وصف هذا المسار الذي يخطو ببطء، قد يخال إليه أنه تقليد، أو انعكاس لما هو غربيّ.

ذلك أنّ الشعر «النثري» العربي الآن، الذي قد وصل لدرجة من الدقّة، وضعته في سياق لا يمكن التمييز بينه وبين النصوص المترجمة عربيًّا. إنها إرادة الذات المقتدرة، الواعية في قول ذاتها شعرًا، وهذا ما يجعل منها اليوم، محط تدبّر، وتوقّف من النقاد والمتذوقين.

في هذا السياق بالتحديد، لما للبيئة التي تخصني من مسارات، ربما قد تبدو في سياق منظورها أبعد شكلًا مما يمكن أن يُرى، في هذه التجربة عمومًا. ولو أمكن القول عن بادرتي التي لا تزال تأخذ من التأني، والدربة المستمرة، ملاذها في التعبير عن هذا العالم العربي شعريًّا.

قد تأملت مليًّا ذاك الذي يقف على بعد خطوات من مشارف الهاوية التي لا تطلّ على شيء، سوى عريها الواضح الذي يمكن أن يقال، أو هوتها العميقة التي تُظلمُ كل شيء، وأجدني مع الصفوف التي تسعى في التعبير عن جماليات هذا الكائن المعرّى شعرًا.

شاعر تشادي يكتب بالعربية

زاهر الغافري: الإعلام يمارس دورًا في تشويه الشعر

زاهر الغافري: الإعلام يمارس دورًا في تشويه الشعر

أعتقد جازمًا أن الشعر العربي بخير في هذه المرحلة المفصلية من حياتنا. لا الرواية ولا المسرح أو الفنون الأخرى قادرة على زعزعة المشهد الشعري. الشعر في الأساس هو نبض الكون، ولأنه كذلك يطرح أسئلة متتالية لإيقاظنا. يمتلك الشعر قوة السَّحَرة، قوة الغلَبة. والإعلام يمارس دورًا حافزًا في تشويه الشعر؛ عندما يعلي شاعرًا على حساب شاعر آخر. والشاعر في ظني ينبغي أن يكون نرجسيًّا ومتواضعًا على الصعيد الأخلاقي.

حينما أنظر إلى الأجيال الجديدة في الشعر العربي أقول: إننا بخير. أصوات شعرية تظهر هنا وهناك. بعضها لم تحقق صوتها الخاص وأخرى تحققت.. وحده الزمن كفيل بغربلة هذا المشهد الشعري. ووسائل التواصل الاجتماعي، كالفيس بوك والتويتر وغيرها، تساعد ولكن ينبغي الانتباه حتى لا يكون التسرع والاستسهال معبرًا للكتابة كيف ما كانت. أما بخصوص تجربتي الشعرية فأنا بالفعل أكتب عن قلقي الوجودي وأكتب بحذر وعفوية حتى لا أقع في الذهنية. قد يجد القارئ في نصوصي نوعًا من التجريدية التعبيرية ولكن لن يجد شيئًا من الرمزية.

لدي كتاب تُرجم إلى الفرنسية عنوانه «زهر إلى باب مالارميه». ومالارميه هو أب الرمزية لكن الكتابة عنه شعريًّا ابتعدت تمامًا من الرمزية. ولدي نصوص أتقاطع فيها مع شعراء كبار بعضهم التقيت بهم شخصيًّا. مثل: الشاعر الأميركي وليم ستانلي مروين وآلن غينسبرغ وغريغوري كورسو وآخرين مثل أكتافيو باث وديرك والكوت وكومبنسكي.. وشعراء كثر في مجرى حياتي المتسمة بالترحالات الدائمة. قصيدة «مرثية مروين» مثلًا في كتابي «عابر بلا كلمة»، كتبتها بعد جلوسي مع مروين على مصطبة في الليل تحت المطر، ونحن ننظر إلى ناطحات السحاب في ليل نيويورك، المدينة التي لا تنام.

أحب الجاز والبلوز وقد التقيت أساطين هذا النوع من الموسيقا كتشارلي باركر وديسي غليبسي عازف الترامبيت العظيم في القرن العشرين، وهو من أصل كوبي. وقد استمعت وتحدثت مع كل هؤلاء بمحبة ورغبة في التعلم.

تجربتي الشعرية تتجاوز ما هو محلي وعربي مع أنني ولدت فوق أرجوحة في جزيرة صغيرة في المحيط الهندي اسمها جزيرة بمبا وزنجبار وهما تتبعان الآن إداريًّا، مع حكم ذاتي، تنزانيا. ثم انتقلت مع أبي إلى قرية صغيرة في عُمان هي قرية سرور. لكنني كنت أطرح دومًا سؤالًا على نفسي: ماذا بعد هذا المكان؟ ماذا هناك في البعيد وفي المنقلب الآخر من الكرة الأرضية؟ الغريب أن فاجعة حدثت وأنا في سن ١٢ سنة: وفاة أمي سلمى، والمصادفة قادتني إلى المجهول أولًا للتعلم في بغداد ثم باريس ثم المغرب في الجامعة قسم الفلسفة وكان عمري حينذاك ٢١ عامًا. أما الكتاب والشعراء فقد كنت أستطيع أن أشمهم من بعيد، أو أتلمسهم كما يتلمس الأعمى بعينيه الكريمتين. وكان الحديث مع هؤلاء الشعراء والكتاب يجري عفويًّا؛ لأن ميزة الكبار هو التواضع كما قلت سابقًا. وقد استفدت منهم جميعًا على الصعيد الشعري والجمالي لهذا أتقاطع معهم. كتب أدونيس عن كتابي الشعري «هذيان نابليون»، ولعلنا سنزداد جمالًا بعد الموت: «يدخل زاهر الغافري إلى هذا العالم طارحًا على نفسه وعلى قارئه تساؤلات لا أحد يعرف أن يجيب عنها؛ ذلك أنه يدخل شاعرًا، لا أيديولوجيًّا ولا دينيًّا، ولا سياسيًّا، ومثل هذه التساؤلات أساس أول لكل شعرية خلاقة».

شاعر عماني يقيم في السويد

نجوم الغانم: أزمنة وأذواق تتغير

بالتأكيد ما زال هناك إقبال على الشعر، وسيبقى أحد الأشكال الأدبية الأكثر تأثيرًا في الوجدان؛ نظرًا لقدرته على التكثيف والتعبير بعمق وبرمزية خاصة تختلف عن الأجناس الإبداعية الأخرى. وربما بسبب هذه المكانة نلحظ الاحتفاء الدائم بالشعر سواء من خلال استمرار بعض مهرجانات الشعر على المستوى العالمي والإقليمي أو من خلال تخصيص برامج ثقافية تعتني بإحيائه. ولكن الأزمنة تتغير والأذواق كذلك. كما أن الأشكال التعبيرية التي تكون في المركز يمكن أن يتغير الاهتمام بها لمدة زمنية وتصبح في الهامش؛ بسبب رواج أشكال أخرى إلى أن يعود الاهتمام بها من جديد في زمن آخر وهكذا.

بالنسبة لنا كعرب فإن علاقتنا بالشعر مختلفة، وربما تكون حساسة جدًّا؛ فبعد أن كان يحتل الصدارة كشكل أدبي يعتبر ديوان العرب ويستأثر بالقلوب ويحرك الوجدان أصبح عليه أن يفسح المجال لأشكال أدبية أخرى ويتخلى عن كونه الشكل المفضل الأوحد في كل بيت وفي كل مجلس أو مناسبة. وعلى الشعراء أن يتفهموا هذه الحقيقة ويتعايشوا معها ويتقبّلوها.

في رأيي أن التحدي الذي يواجهه الشعر في العالم العربي ليس سببه اكتساح التقنية وضجيج الروائيين وجوائز الرواية؛ فالكثير من المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية ما زالت تنظم المسابقات الشعرية وتخصص جوائز للشعراء الفائزين حتى يومنا هذا. بل عادة ما يُحتفَى بهم إعلاميًّا ومن خلال المنصات الاجتماعية المتعددة. ولكن سبب تراجع الاهتمام بالشعر في رأيي يعود إلى التراث اللغوي والعروضي الذي ارتبط به الشعر العربي الكلاسيكي والذي لم يعد هو خيار الأجيال الجديدة بسبب صعوبته وتعقيده إلى جانب إغراقه في خصوصيته المرتبطة ببنائه وشكله الكلاسيكيين. هذا النوع من الشعر هو الذي يواجه معاناة وتحديات كبيرة؛ لأنه في مواجهة حياة تتجدد وتتغير وتقترح الهدم وإعادة البناء بأنماط حديثة ومتماشية مع هموم الحاضر شكلًا ومضمونًا.

منذ نهايات القرن الماضي كان الإقبال على كتب الشعر، حسب دعاوى الناشرين، في تراجع متزايد فتخيلوا الحال عليه اليوم! حاليًّا، وفيما يتعلق بالنشر، فإن الكِتاب الورقي بشكل عام يقترب من مفترق طرق حتمي له علاقة بتغير عادات القراءة عند كثير من القراء واعتمادهم على الوسائل الرقمية. الكثيرون، وأنا واحدة منهم، يفضلون القراءة عبر الحاسب المحمول أو على ألواح كيندل. هذا التحوّل لا يعني التخلي عن القراءة، ولكن التعود على عادات جديدة وهي خيارات شخصية جدًّا على الأقل في الوقت الراهن.

فيما يتعلق بتجربتي فإنني أكتب الشعر بشكل دائم ولكنني لم أعد أنشر كما كنت أفعل في السابق بعد أن لحظت عدم اهتمام الناشرين به أو الاعتناء بالدواوين كما يفعلون مع الكتب الأخرى. ومع مرور الوقت كنت محظوظة؛ لأنني وجدت قنوات أخرى لتسريب الشعر من خلالها وأقصد السينما والفنون البصرية إلى جانب الأنشطة الثقافية المتمثلة في الأمسيات الشعرية.

شاعرة وسينمائية إماراتية

ماجد الثبيتي: الشعر يمر بأكثر مراحله ضعفًا

تأتي رؤيتي للشعر من جانب مزدوج، قارئًا غير مخلص، وكاتبًا غير مؤكد، للشعر العربي بالعموم. ويمكن بالاتفاق إطلاق وجهة نظر موحدة حيال حاضر وواقع الشعر العربي المعاصر، بأنه يمر بأكثر مراحله التاريخية ضياعًا وضعفًا؛ نتيجة تراكم ظروف عدة تتعلق أكثر دقة بمعنى الشعر ووجوده ثقافيًّا واجتماعيًّا بالإضافة إلى فشل المبادرات الشعرية التي أطلقتها الحركات الثقافية والنقدية خلال العقود الأخيرة، كتب خلالها الشعر من أجل سواه. سواء عبر الأيديولوجيات التي فشلت أو المواقف النضالية التي خسرت. هذا الرأي يشمل الحركة الشعرية العربية، ولا تشمل تجارب محددة هنا أو هناك قد نجت من الحالة العامة.

ولا تعد فكرة اكتساح التقنية للفضاء الثقافي العربي، سببًا لانحسار الشعر العربي، ولكن الشعر كان أضعف من مقاومة بدائل ثقافية جديدة، حتى على مستوى الأشكال الإبداعية الجديدة سرديًّا أو بصريًّا. والحقيقة أن رواج الجوائز الشعرية العربية أكبر دليل على محاولات إنعاش الشعر العربي المصطنعة والمدمرة أكثر منها منقذة. تجربتي في الشعر اليوم عبر قراءته من مناطق نائية وبعيدة تمامًا من المعتاد والمكرر والمبتذل. المترجَم أضعاف العربي، قد يكون ذلك هربًا أو تعبيرًا عن موقف جمالي لم أتمكن من الوقوف عليه في لغتي. وكذلك الحال في تجربتي الكتابية التي أتجنب فيها وصفي بشاعر لأسباب ذاتية غير محددة.

شاعر سعودي

أحمد عبيد: الشعر حاضرٌ ما بقينا

يبقى الشعر حاضرًا ما بقيت النفس الإنسانية التي اعتادت النغم والموسيقا في تذوقها للكلمات. تطربها الكلمة العذبة وتآلفها مع كلمات أخرى لتؤلف نمطًا جميلًا تتلذذ الأذن بالإنصات إليه ويغمرها الشغف للمزيد. تجربتي الشعرية تمتد لثلاثين عامًا قدمت فيها أربعة عشر ديوانًا، توجت بتكريم كبير في جائزة الشارقة للشعر العربي. وما زال الشعر حاضرًا في القلب يتفجر بين حين وآخر في قصيدة أو مقطوعة، ولن يغادر الشعر عالم شاعره السحري؛ فهو وجدان تمتلئ به مدائن الشاعر فيسكن زواياها وينطلق في أزقتها.

في داخل كل شاعر شعراء يتجولون وتمرح كلماتهم وتتحول بفعل سحر ما إلى كلمات أخرى هو من يمتلكها. وهؤلاء الشعراء هم الذين عاشت كلماتهم في وجدانه واختزنت في اللاوعي الكامل في أعماق شعوره. كل منا لا يزال يعيش الشعر ولم يتحول إلى فن آخر طالما أنه مؤمن بما يكتب. ولن أكتب غير الشعر. سيبقى الشعر حاضرًا في الروح؛ لأنه المدار الذي تنطلق فيه قوافل الكلمات حين تزدحم فيه سارحات الكلمات والعبارات الغافية التي تصحو من عالم اللاشعور لتظهر في عالم الحقيقة العذبة. كلمات أقولها أنا وغيري، نتلذذ بها ونستعذب مرورها في الروح، إذا غادرتنا تلقفتها أرواح أخرى تعيش وجدان الشعر مثلنا. وسيبقى الشعر حاضرًا ما بقي حضورنا وامتلاكنا قدرة التخييل العاصفة وقدرة امتلاك زمام الكلمات.

شاعر إماراتي

أحمد العجمي: استثمرت الشعر في ترميم جروحي

لا ينتمي جوهر الشعر للمقفل الذي لا يتم تجاوزه أو تفكيكه، وإنما هو دائم الانفتاح والحركة على محوري التوسع والتعمّق؛ فتكون له الطاقة والمقدرة على استيعاب الزمن بارتباطه بالوجود المتغير والخفي. والروح الشعرية يجب ألا تبقى حبيسة للشعر فقط وإنما ترحل للفن الموسيقي والتشكيلي حتى النظم النثرية. ولن تكون هناك روح شعرية حيوية خارج الشعر وقوته الشاحنة وانفلاتاته من المغلق والجامد.

من الضرورة أن ينظر للشعر العربي عبر عدسة كينونته من حيث علاقتها بالانفتاح المتجدد. ولا يوجد الآن شعر عربي واحد في حركته صوب المقفل أو المنفتح. هناك كينونتان متضادتان ومتصارعتان للشعر العربي: شعر يراهن على المقفل والثبات عند نقطة في الزمن الميت، شعر خائف من فكرة التغيير وفك الرباط بالماضي ونظمه التراكيبية وهندسته اللغوية والإيقاعية، ويرتاح للمنجز ونمذجته. ويواجهه شعر يراهن على الحركة والتمدد مع حركة الزمن ويبادر بتفجير طاقته من أجل إسقاط المعمار الشعري الساجن، وتحرير جوهره من الكينونة التي لا تليق بالحاضر؛ وذلك من أجل التماهي مع اللحظة الكونية في وعيها الوجودي وفي اغترابها أيضًا.

مشدود بين قطبين

إن الشعر العربي اليوم مشدود بين قطبين معبرًا عن النسق الثقافي المتصارع بين القدامة والحداثة؛ قطب يستميت من أجل الدفاع عن قداسة الماضي واكتماله، وقطب يعمل مع الزمن من أجل فتح طريق لشعر جديد متحرر من عصمة الفهم وتعسّف النظم القارة، شعر يعيد صياغة كينونته على جوهر الشعر وليس على الأعراض الثابتة. هناك عودة ونكوص وسريان في المكان لصالح الشعر العمودي، وهناك شعر يفتح الشقوق باتجاه المستقبل، ويتمثل هذا التيار في قصيدة النثر التي تحاول رسم خريطة جديدة للشعر. السرد ليس طارئًا على فنية الأدب وتكوين الذات الإنسانية؛ ومثلما يتلقى الطفل الكلام الشعري في مهده من خلال أغاني التنويم، يتلقى أيضًا النثر السردي في طفولته من خلال قصص الجدات والأمهات. وكما يفيد الشعر في فهم الإنسان لكينوته واكتشاف نقاط غربته واستلابه كذات فردية، فإن السرد يفيد الكائن في رؤية كل ذلك منعكسًا في ذوات الآخرين ومنها، ولهذا لا يمكن إخراج الإنسان من فضاء الشعر والسرد.

وما نسمعه الآن من ضجيج أصوات تحاول أن ترمى بالشعر بعيدًا من اهتمام الإنسان وحاجته له؛ إنما هي نغمات صادرة من نظم السوق الاستبدالية، من منطلق التسليع التي ترى أن القيمة تتحدد بالرواج وبرقم المبيعات وبالجوائز، على الرغم من أن السوق الحديثة تبيع من الكماليات أكثر من الضروريات. لا بد من فهم أن الشعر فن نخبوي والرواية جماهيرية؛ الشعر فن يشتغل عليه الشاعر أولًا من أجل ذاته والرواية من أجل الآخر، فلا غرضية في الشعر، ولا رواية من دون غرضية أو غائية. الشعر لا يكتب بوعي كامل ولا يُقرأ من أجل المعرفة البيانية، فيما الرواية تكتب بالعقل الواعي وتمتلئ بالمعرفة وتشتغل بها وعليها. تبقى حاجة الإنسان للشعر في ازدياد واتساع من أجل رؤية ذاته من الداخل التي ينفذ لها الشعر بأخيلته وصوره وظلاله، وليس من الظاهر التي تحوم حولها الراوية بأحداثها وتقريراتها.

شاعر بحريني