منال العويبيل: كتابة السيناريو كانت تحدّيًا مغريًا لانتقالي من مقعد المُشاهِد المنتقِد إلى الكاتب المساهم في موجة التغيير

منال العويبيل سيناريست ورسامة وشاعرة، لم تبدأ نشر أعمالها إلا بعدما آمنت بأن التجارب أنضجتها، ومنحتها الفرصة كي تتقاطع مع ما تكتبه عوضًا عن التوازي معه. تؤمن العويبيل بأن الأفلام تعيد تشكيل وعينا وقد تغيره كلما تعمقت في واقعيتها، وأن الفنون تحمل سبلًا للعلاج والاستشفاء. برزت مشاركاتها ضمن لجان المسابقات ومنها المشاركة في تقييم مسابقة «أقرأ» لعامين، وكذلك في لجنة مسابقة الأفلام السعودية. في المجال الفني أنجزت عددًا كبيرًا من اللوحات الرقمية إلى جانب تصميم أغلفة الكتب، وقد أثمرت رحلتها مع الفن التشكيلي عن مشروع خاص يحمل اسم (Manalines Art)، وعلى الرغم من كل ما أنجزته فهي لا تزال ترى أنها تتعلم وتطور مهاراتها كي تصنع اسمًا لافتًا ومجدًا مأمولًا بتأنٍّ وتريث. «الفيصل» التقت الكاتبة والفنانة منال العويبيل وحاورتها حول تجاربها المتنوعة وموضوعات أخرى.

أدوار متكاملة

● سيناريست ورسّامة وشاعرة، كيف تتنقلين بين هذه الأدوار المختلفة وتشكلين نتاجك بحسب متطلبات كل منها واختلافه عن الآخر؟

■ لطالما ظنَّ المراقب من الخارج أنها أدوار متوازية تصيبني بالتشتت وإهمال جانب لحساب آخر، لكنها بالنسبة لي -وأنا أنظر لها من داخلي- متكاملة، بدأت بشغف الرسم عبر تقليد اللوحات المعلّقة في البيت، والرسومات التصويرية في قصص المكتبة الخضراء، ومحاكاة كاريكاتيرات الهليل والوهيبي في الصحف. تلك المحاولات المتكررة التي تنهي صفحات كراسة الصف في أقل من أسبوع، معرّضةً نفسي للتوبيخ المتكرر من أمي والمعلمة.

منذ وقتٍ مبكر تعلّمتُ الانتقال السلس من حصة التربية الفنية إلى حصة التعبير، وهو الأمر الذي أمارسه بنفَسٍ أطول بين الرسم وأطوار الكتابة بأشكالها كافة. من جانبٍ آخر عانيت لمدة طويلة من التأنيب والنصائح المستمرة حول ضرورة التركيز على مجالٍ واحد، لكني انتصارًا لنفسي تمسكت بهم جميعًا. أما عن كيفية التنقل؛ فأنا أتركها بحسب خيارات فائض الوقت وميل المزاج والاشتغال على مشروعٍ معين، مع الحرص على تفعيل المجالات الثلاثة لمساندة بعضها بالحس البصري أو الوصفي.

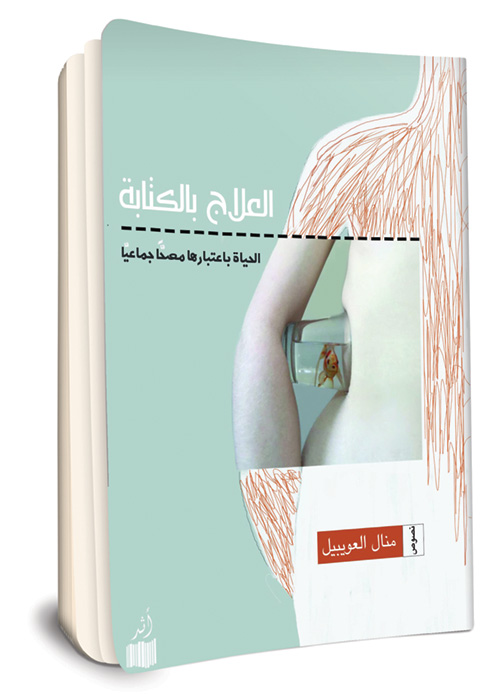

● أضفتِ إلى عالم الكتابة رؤية تخصك؛ إذ رسمتِ في نصوصك مشهدًا بصريًّا تتشابك فيه الأسئلة فجاء إصدارك الأول «العلاج بالكتابة.. الحياة باعتبارها مصحًّا جماعيًّا»، كيف تمكنتِ من إعادة تشكيل الواقع بشعرية يقظة؟

● أضفتِ إلى عالم الكتابة رؤية تخصك؛ إذ رسمتِ في نصوصك مشهدًا بصريًّا تتشابك فيه الأسئلة فجاء إصدارك الأول «العلاج بالكتابة.. الحياة باعتبارها مصحًّا جماعيًّا»، كيف تمكنتِ من إعادة تشكيل الواقع بشعرية يقظة؟

■ في عام ٢٠٠٧م، أعددت مسودة لديواني الأول، كانت حصيلة تجربتي العشرينية في كتابة الشعر وقصيدة التفعيلة وبعض الومضات المرتكزة على قصيدة النثر، لكني ظللت أؤجل النشر مرة بعد أخرى شعورًا بالانفصال عما هو مكتوب. لقد أحببت ما كتبت حينها، لكنه لم يمسني كحالة نيرفانا أو أنه احتاج لاختراق صدري خروجًا للقارئ. وبالتالي ألغيت المشروع واخترت التمهل، وصولًا إلى ٢٠١٧م حيث آمنت أن التجارب أنضجتني، ومنحتني الفرصة أن أتقاطع مع ما أكتب عوضًا عن التوازي معه، كنت حينها قد أكملت سبعة أعوام من تعلم واحتراف صنعة السيناريو، التي ساهمت في اتساع المشهدية لديّ كأداة للكتابة الشعرية.

● إذا كانت الكتابة سبيلًا للعلاج المعرفي حيث خلصتكِ من القلق الاكتئابي، فما أثر القراءة في ذلك؟

■ حينما كان يطبق عليّ القلق أذكّر نفسي بأمر وحيد: على أحدنا أن يغلب الآخر، فقررت استغلاله، معنى أن تقلق هو أن تدخل إلى أفكار رأسك كما لو كنت تسير في حقل ألغام، ولكنّ مواجهتها سبيل حقيقي لتفكيك اللغم. وفي حالتي تحديدًا تحولت الأفكار إلى نصوص شعرية، كما أني كتبتها صراحةً في مقدمة ديواني «العلاج بالكتابة.. الحياة باعتبارها مصحًا جماعيَّا» أني أكتب لأنجو.

موجة التغيير

● ما المؤثرات التي أسهمت في تكوين توجهاتك الأدبية والسينمائية؟

■ فضولي نحو تفاصيل الحياة يأتي في مقدمتها. مرّ بنا جميعًا ذلك الطفل الفضولي الذي لا تنتهي أسئلته، أنا مرّ بي مثلكم لكنه تلبّسني واستمر يلح عليّ لمشاهدة المزيد من الأفلام، والاستماع إلى موسيقيين جدد، وقراءة كتب أكثر. كل ذلك كي أكتب وأرسم أكثر وأجود. أضيف إلى ذلك كليشيه لا غنى عنه وهي «القراءة النوعية»، التي قد يظن بعضٌ أنها قابلة للإزاحة عبر مشاهدة وثائقي جيد، أو زيارة معرض فني، لكنها أقرب إلى ممارسة الرياضة، إذا ما انقطعت عنها ستجد أنّ لياقتك الذهنية ترهلت. أمر أخير سيبدو ادعاءً للتواضع، لكني سأغامر وسأقولها: لم ولن أرى نفسي يومًا أني قد وصلت، بل سأظل في خضم الرحلة للأبد، وهو الأمر الذي هذّب اشتغالاتي بشكلٍ وازنني في مجالات الحياة كافة.

● عملتِ مع قنوات تلفزيونية رئيسةً لورش كتابة سيناريو لمسلسلات وبرامج مختلفة منذ ٢٠١٠م، كيف تمكنت هذه الورش من تحسين مستوى الإنتاج التلفزيوني والارتقاء به؟

ثامر الصيخان

■ بدأ هذا التوجه بفكرة طموحة من المخرج ثامر الصيخان لضمّ كتّاب وكاتبات محليين لخلق حراك درامي يعبّر عن الواقع المحلي، ووجدت دعمها من قناة «mbc» لتطوير الإنتاج التلفزيوني الذي كان حينها معتمدًا على أصوات محلية محدودة، أو يلجأ إلى الاستعانة بكتّاب من خارج البيئة. لقد كان تحديًا مغريًا لي للانتقال من مقعد المشاهد المنتقد إلى الكاتب المساهم في موجة التغيير. قبلت التحدي وتدرجت في التدرب والتطور وصولًا إلى ترؤس ورش الكتابة. أرى أنها موجة نجحت في أهدافها، وساهمت في اكتشاف أسماء أضافت وارتقت بما يقدَّم.

إنَّ الكتابة التشاركية أحد الأشكال الإبداعية الموجودة في مختلف المجالات، سواء على مستوى الأبحاث أو الأدب والترجمة، وتعزَّزَ حضورها عبر تكريس مفهوم غرف الكتابة الموجودة في القنوات والأستوديوهات الأميركية والأوربية، ويتم عبرها ابتكار الفكرة أو تطويرها، وتأليف القصة وتقسيمها إلى مشاهد ومنعطفات درامية، ورسم الشخصيات، وصولًا إلى كتابة العمل وتحريره لتقديمه إلى فريق الإنتاج.

● هناك من يقول: إن غياب النص الجيد هو سبب ضعف بعض الأعمال الدرامية السعودية. كونك كاتبة نص كيف تنظرين إلى وجهة النظر تلك؟

■ ما إنْ تخرج مسودة السيناريو الأخيرة من الكاتب حتى يتحول عمله إلى شراكة يتحمّل مسؤوليتها جميع الأطراف ذات العلاقة كفريق فني وإنتاجي. ولو اخترت الموافقة على المقولة المذكورة: ماذا عن النصوص التي يتفق موثوقون على جودتها، ثم تخرج بصورة صادمة! لا أنكر وجود نصوص ضعيفة في أعمالنا المحلية لكنها ليست السبب الوحيد للضعف. نحتاج عوضًا عن تبادل الاتهامات إلى شراكة احترافية مع جميع أطراف العمل، تنقّح وتجوّد وتسعى إلى الخيار الأفضل لكل مشروع كتابةً وإنتاجًا وإخراجًا ونقدًا.

تجارب متعددة

● أيهما أكثر متعة للمؤلف؛ الكتابة لقارئ سيقرأ كتابًا، أم الكتابة لمشاهد سيرى فِلْمًا؟

■ بحسب الغاية التي يصبو إليها المؤلف. جرت العادة على أن كل مؤلف يبيّت لنصه نية خاصة يبني عليها العمل. فلا يمكن له أن يكتب رواية لغرض تحويلها إلى فِلْم من دون أن يُخلص ابتداءً للسرد وقارئه، ومن ثم في مرحلة لاحقة تُدرس إمكانيات التحول إلى فِلْم. لكننا إذا تحدثنا على مستوى المتعة المحضة فلكلٍّ خيار متعته الخاصة.

● تخصصتِ أكاديميًّا في مجال الفنون بجامعة الملك سعود، وأنجزتِ عددًا من اللوحات في التجريد والفن الرقمي إلى جانب تصميم أغلفة الكتب، وقد أثمرت رحلتك عن مشروع خاص للفنون البصرية يحمل اسم (Manalines Art). ماذا أضاف إلى تجاربك السابقة؟ وما الذي يميزه؟

■ أدين لدراستي الجامعية بالكثير، فقد طوّرت فني وذائقتي وملكات البحث الفني والنقد والفلسفة، كانت رحلة تعمق في الفن والذات والتجويد الفني بشكل فردي وجماعي مع الزميلات، ما زلت أشعر بأثرها. ومع ذلك، بعد دخولي سوق العمل بعد الجامعة، في مجالات بعيدة نسبيًّا، توقفت لمدة عن ممارسة الفن واكتفيت بالتذوق، وبعد مدة غلبتني رغبة عاصفة في العودة فكان خياري الرسم الرقمي، وشاركت في عدد من المعارض المحلية والإقليمية، وكانت الأصداء غامرة ومذكّرة لي بعدم التوقف.

● بمَ يختلف الفن الرقمي عن غيره من الفنون التقليدية تلقّيًا وإبداعًا؟

■ الفن الرقمي لا يختلف عن أي فن آخر سوى في استخدام التقنية في العملية الإبداعية. ونشأ منذ عام 1960م، وليس كما يظن بعضٌ أنه فن حديث. لكنه سمي بتسميات مغايرة، كفنّ الوسائط المتعددة، ويمر بجميع المراحل الإبداعية التي يمر بها غيره من حيث ابتكار المفهوم وتطويره وتنفيذه، ثم عرضه على الجمهور، وتكمن أكبر إشكالياته مع المتلقي في التمسك بالطرق التقليدية للتعامل مع الفن.

● من خلال مشاركاتك في الصناعة الفنية كيف تقيمين علاقتك بالمشهد الدرامي وكيف تنظرين إلى تجربتك فيه؟

■ ما زلت رغم مرور ما يزيد على عشر سنوات من دخولي مجال كتابة السيناريو أجد نفسي أتعلم وأطور مهاراتي وأصنع اسمًا ومجدًا مأمولًا بتريث. وفي رأيي، في الوقت نفسه الذي ننمو فيه كأسماء إبداعية نعايش سوقًا ناشئًا يتطوّر ويطوّرنا معه. كما أني مؤمنة أن المتلقي المحلي أحد أذكى المتلقين حول العالم، لضخامة حجم وتنوّع استهلاكاته الفنية، والثورة التقنية عبر منصات البث ودخول الاستثمار الإقليمي والعالمي للسوق السعودي كفيل بتحسين المنتَج المرئي.

● غالبًا ما يتبادر إلى الذهن السؤال: من المالك الحقيقي للعمل الفني؛ الذي يكتبه أم الذي يخرجه؟

■ هي شراكة متكاملة وكلٌّ حسب دوره، فللكاتب حق الابتكار وكتابة وتطوير النص، وللمخرج حق رؤيته الفنية، وتتوسع الدائرة بدخول المنتج والطاقم الفني.

السينما والتغيير

● هل يمكن الاستشفاء بالأفلام وتطبيب الروح بما تقصُّه؟

■ الفِلْم كائن حي، ينقلنا في رحلة تأمل ويقظة عبر الدراما وأحيانًا تَخَفُّف عبر الكوميديا. نشعر -عبر الأعمال الجيدة تحديدًا- بكل المشاعر الغامرة التي قد تجعلنا نغير رأيًا، أو نكتشف عالَمًا. الفنون في رأيي ليست مجرد ترفيه، وفي مرحلة سابقة تقاطعت مع عدد من البحوث الخاصة بالاستشفاء عن طريق مشاهدة الأفلام، وتشير المصادر إلى أنه ظهر لأول مرة في عام 1990م على يد الباحث إل بيرج كروس، الذي يتضمن برنامج مشاهدات ممنهجة للأفلام، يوجهها المختص النفسي لأغراض علاجية، تضمن تأمّل الحالة للفِلْم، ومناقشته مع المعالج، حيث تثير مجموعة العناصر الموضوعية، كالقصة والموسيقا والحوارات والإضاءة والصور، مشاعر عميقة لدى المشاهدين، وتوفر منظورًا جديدًا للأحداث الخارجية تساعد في خطة العلاج، فإن كنت لا أراه كفيلًا بالعلاج النفسي بشكل مستقل، فإني أُومِنُ بمساندته له.

● مشاركتك في فِلْم «بلوغ» عبر قصة «المرخ الأخير» تُعَدّ أحد أشكال توثيق قصص النساء في أدوارهن المختلفة، إلى أي درجة يمكن للأفلام أن تتخذ وسيلة لتشكيل الوعي وتغييره؟

هند الفهاد

■ حينما تواصلت معي مخرجة العمل هند الفهاد لخلق قصة نسائية محلية كجزء من فِلْم أنثولوجي حضرت في رأسي مباشرة جدتي هيا، المشخصة بمرض الزهايمر. أردت إرسال تحية خاصة لها عبر رحلة نسياناتها الحالية، في وقت كانت هند تتأمل منذ مدة عوالم المعالجات الشعبيات اللاتي يطلقن عليهن «الممرخات» وطقوس العلاج، فكانت القصة، وطورت ما يصل إلى ثلاث عشرة نسخة من النص وسعدت بتحديه ظروف حجر كورونا وظهوره إلى النور بدعم من مهرجان البحر الأحمر عام 2021م. أرى أن الأفلام تعيد تشكيل وعينا وقد تغيره كلما تعمقت في صدقها وحضرت بصوتها الحقيقي.

● كتبتِ بعض الأفلام الروائية مثل فِلْم «نفق طوارئ» الذي حصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الأفلام السعودية بجمعية الثقافة والفنون في الدمام، فإلى أي مدى تنجح الجوائز والتكريمات في دعم العمل المتميز والكاتب المبدع وتشجعه على إنجاز أعمال أخرى؟

■ في أحيان كثيرة تأتي الجوائز والتكريمات الخاصة بالنص السينمائي غير المنفذ لتكون أداة تحويله من ورق إلى لحم ودم، لكنها في أحيان أخرى لا تقوم بذلك. وهذا ما حصل معي في نص «نفق طوارئ» الذي نال التكريم لكن تَحَفَّظَ عدد من الجهات على تنفيذه؛ بسبب حساسيته الاجتماعية كما قيل.

● كيف تنظرين إلى إقبال السعوديات على مجال السينما ممثلات كن أم مخرجات؟

■ الإقبال مثير للحماسة والترقب لخروج أصوات فنية محلية أصيلة تعبر عن قصصنا وعوالمنا بشكل حقيقي ومغاير، والتوسع في دخول السوق يعني ارتفاع سقف المنافسة التي ستخلق جودة فارقة وقريبة.