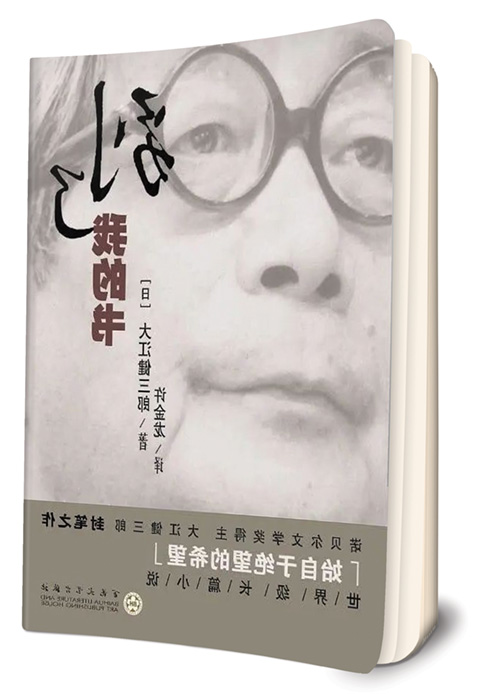

الإلهام الذي منحَنا إياه كنزابورو أوي

كنزابورو أوي، كاتب ياباني ذائع الصيت، فاز بجائزة نوبل في الأدب عام 1994م، وفي سبتمبر من عام 2006م، حضر إلى الصين للمشاركة في ندوة عقدتها الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بعنوان: «ندوة حول أدب كنزابورو أوي». وفي الندوة ألقى مويان كلمة بعنوان: «الإلهام الذي منحنا إياه السيد كنزابورو أوي». قال مويان: «يجب أن نولي اهتمامًا لمثل هذا الصوت الرصين. فأعماله والمسار الإبداعي الذي سلكه جديران بدراستنا وبحثنا الجاد». هنا ترجمة لنص الكلمة التي ألقاها مويان:

بعد أقل من ست سنوات من ولوجه القرن الحادي والعشرين، أطلق السيد كنزابورو أوي تِباعًا رواياته «الطفل المُستبدل»، و«الطفل ذو الوجه الحزين»، و«أطفال المئتي عام»، و«وداعًا كُتبي!»، تلك الروائع الأربعة التي تُولي اهتمامًا بالغًا للقضايا الرئيسة في العالم، وتدفع للتفكير العميق في مصير البشر، وتستجوب أرواحنا بلا هوادة، كما تحث على الابتكار في ميدان الفن.

بالنسبة لرجل قد تجاوز السبعين من العمر، فتلك معجزة لا يمكن تصديقها. يمكن للسيد أوي، بعد ما حققه من نجاح كبير، أن يستمتع بشيخوخته يُظلها مجد عظيم، بينما عمله الجاد المفعم بالشغف والمملوء بالحماسة يصيب الشباب بالذهول. مثل هذه الروح تدفعنا بوصفنا أقرانه، لإجلاله والإعجاب به، كما تُشعرنا بالخجل في الوقت نفسه.

خلال هذه الأيام، كنت دائم التفكير بشأن ماهية تلك القوى التي يتمتع بها السيد أوي، تلك التي تدعم إبداعه المتواصل. أعتقد أن مَرَدَّ ذلك ضمير المثقف الذي لا يموت، والشجاعة التي يتحلى بها، والمسؤولية الملقاة على عاتقه؛ المتمثلة في موقف «أنا الشخص الوحيد الذي هرب ليبلغكم بالأمر». لقد مر السيد أوي برحلة ذهنية عاصفة، بدأت من محاولته الهروب من المعاناة، لتصل إلى مرحلة التحلي بالشجاعة الكافية لتحمل هذه المعاناة. تشبه هذه الرحلة تلك التي خاضها «دانتي» في رائعته «الكوميديا الإلهية» من حيث وعورتها الممزوجة بالروعة المتناهية. حيث أمكنه اكتشاف معنى المعاناة خلال رحلة تحمله إياها، ليتحول بنفسه من الشعور بالتحسر لحال الكون ومصير البشرية إلى الارتقاء لشعور ديني يبحث عن النورانية وخلاص البشرية.

خلال هذه الأيام، كنت دائم التفكير بشأن ماهية تلك القوى التي يتمتع بها السيد أوي، تلك التي تدعم إبداعه المتواصل. أعتقد أن مَرَدَّ ذلك ضمير المثقف الذي لا يموت، والشجاعة التي يتحلى بها، والمسؤولية الملقاة على عاتقه؛ المتمثلة في موقف «أنا الشخص الوحيد الذي هرب ليبلغكم بالأمر». لقد مر السيد أوي برحلة ذهنية عاصفة، بدأت من محاولته الهروب من المعاناة، لتصل إلى مرحلة التحلي بالشجاعة الكافية لتحمل هذه المعاناة. تشبه هذه الرحلة تلك التي خاضها «دانتي» في رائعته «الكوميديا الإلهية» من حيث وعورتها الممزوجة بالروعة المتناهية. حيث أمكنه اكتشاف معنى المعاناة خلال رحلة تحمله إياها، ليتحول بنفسه من الشعور بالتحسر لحال الكون ومصير البشرية إلى الارتقاء لشعور ديني يبحث عن النورانية وخلاص البشرية.

لقد ورث روح التضحية التي يتمتع بها «لوشيون» والتي تتمحور حول «إزاحة بوابة الظلام لتحرير الأطفال والذهاب بهم حيث الإشراق والرحابة، والتحلي بالرحمة اللامتناهية، من أجل إنقاذهم». تلك الروح مُقدر لها ألا تنعم بالطمأنينة. الإبداع، وحده الإبداع القادر على تحريره.

السيد أوي ليس من نوع المثقف الذي يمكنه أن ينأى بنفسه ليتقوقع داخل منزل صغير مُستجمًّا في هدوء، فلديه روح تمقت الشر كما لو كان عدوًّا، مثلما هي روح «لو شيون». يمكن النظر لإبداعه على أنه شبيه بجهد «سيزيف»؛ حيث يدفع الصخرة باستمرار لأعلى الجبل، أو أنه يشبه جهد الفارس الرومانسي «دون كيخوته»؛ الذي لا يتوافق مع العصر، أو يمكن عدّه كجهد «كونفوشيوس»؛ الذي يؤمن بـ«معرفة المستحيل والسعي لتذليله». فما يبحث عنه هو «الأمل المغلف باليأس» وهو ذلك «الخيط من النور الذي يخترق الغرفة المغلفة بالحديد». ومثل هذا الجهد الشاق المأسأوي، وذلك الفهم الواضح لحال المرء، يمكن تعزيزه ليصبح مسؤولية لا مفر منها. يذكرني ذلك بقصة الصياد «هاي لي بو» المتداولة بشمال شرق الصين.

تمتع «هاي لي بو» بالقدرة على فهم لغة الطيور والحيوانات، تلك التي كانت مشروطة بألا يفشي سرها، وإلا استحال حجرًا. وذات يوم تناهى لمسامعه حديث طيور الغابة وحيواناتها؛ بشأن الفيضانات الوشيكة، ودمار القرية المرتقب. سارع هاي لي بو بالنزول لأسفل الجبل، وأخذ ينصح القرويين بالنزوح من المكان. عدّ الناس كلماته محض جنون. كان الموقف يتأزم بمرور الوقت، واجتاحه شعور بالعجز، ولم يكن أمامه من خيار، سوى أن يكشف للقرويين عن سر إحاطته بلغة الطيور والحيوانات، وبينما كان يتحدث، كان جسده يتحول تدريجيًّا إلى كتلة من الحجر. رأى القرويون «هاي لي بو» وقد تحول إلى حجر، فآمنوا بصدق حديثه. تحرك الجميع وهم يهتفون باسم «هاي لي بو»، وسرعان ما اندلعت السيول، لتدمر القرية عن بكرة أبيها. شخص يتمتع بروح نكران الذات مثلما هي روح «هاي لي بو»، مستخدمًا حكمته وبعد نظره في استكشاف المعضلات الضخمة التي تواجه البشرية، هو شخص قادر حتمًا على الخلق والإبداع. ذلك هو «المُبلغ الوحيد» الذي لا يمكنه أن يصمت أبدًا.

ولد السيد أوي في فقر مدقع، فاجتهد في الدراسة، واستفاض في القراءة، وبمستهل مسيرته في الكتابة كان مصممًا على «ابتكار خَلْق جديد يختلف عن النمط العام لشكل الروايات اليابانية الموجودة». وعلى مدار عقود عدة، أجرى الكثير من الاستكشافات والتجارب حول أسلوبية الرواية وبنيتها، محققًا نجاحًا حظي بالاهتمام في كل أرجاء العالم.

وبعد ولوجه القرن الحادي والعشرين، قال: «عند كتابة رواية جديدة، ينشغل بالي بأمرين فحسب، أولهما كيفية مواجهة العصر الذي أعيش فيه؛ وثانيهما كيفية ابتكار أسلوب وهيكل لا يتسنى لغيري كتابته». يمكن ملاحظة أن استكشاف السيد أوي حول فن الرواية قد وصل لمرحلة الافتتان، مثل هذا الهوس بالفن، يجعل قلمه عاجزًا عن التوقف.

لقد قرأت في المدة الأخيرة أعمال السيد أوي بشكل مكثف، واستعرضت كذلك المسار الأدبي الذي سلكه، فداخلني شعور عميق بأن أعماله زاخرة بحب البشرية ومليئة بالخوف الذي يخالطه الأمل في مستقبلها. يجب أن نولي اهتمامًا لمثل هذا الصوت الرصين؛ فأعماله والمسار الإبداعي الذي سلكه جديران بدراستنا وبحثنا الجاد. يمكنني تلخيص الإلهام الذي منحَنا إياه في النقاط الخمسة الآتية:

أولًا- مُخطط التناقض بين «الهامش والمركز»

مثلما قال السيد أوي في خطابه بجامعة تشينغهوا في سبتمبر عام 2000م: «تعكس كتاباتي جميعها سواء أكانت روايات أو مقالات، الثقافة والوضع الاجتماعي في المناطق الهامشية كما خبرها طفل ولد وترعرع فيها، حيث أغوار الغابات في اليابان… وبناءً على مسيرتي المهنية كاتبًا، أردت أن أعيد التوجيه النظري لأدبي. انطلقت من قراءتي لأدب «رابليه»، لأخلص في النهاية لسبيل البحث المنهجي لدى «ميخائيل باختين». وجهة النظر التي يمثلها «يوكيو ميشيما» تجعل من طوكيو مركزًا لليابان ومن الإمبراطور مركزًا للثقافة. في ضوء هذا الرأي فإن نظرية باختين المعنية بأسلوب صورة الواقعية التي لا تُصدق، هو ما دفع بي لتوجيه أدبي صوب الهامش، لأجد أنه الركيزة للفلكلور والأساطير في ثقافة الخلفية. نظرية باختين هي نتاج الثقافة الأوربية المتجذرة في الأدب الفرنسي والروسي، لكنها ساعدتني في إعادة اكتشاف خصائص الثقافات الآسيوية مثل ثقافة الصين وكوريا وأوكيناوا».

ثمة تفسيرات عدة متباينة لمخطط التناقض بين «الهامش والمركز» لدى السيد أوي. فهمي الشخصي للأمر، يتمثل في أن ذلك لا يعدو كونه قيدًا يفرضه مسقط الرأس على كاتب ما، وكذلك هو اكتشاف لمسقط الرأس من جانب كاتب ما. تلك مسيرة شخص في الانتقال من اللاوعي إلى الوعي.

في إبداعات السيد أوي المبكرة مثل رواية «الطريدة» وغيرها من الأعمال، انتقل بالفعل لا شعوريًّا إلى مسقط رأسه بوصفه منهلًا، فقد أظهرت الروايات بوضوح الثقافة الريفية البسيطة والبدائية ومواجهتها مع الثقافتين الأجنبية والحضرية، كما أبرزت الازدواجية التي تنطوي عليها الثقافة الريفية نفسها.

يمكن القول: إنه في خضم ممارسته الإبداعية، قد وجد تدريجيًّا مخطط التعارض ما بين «الهامش والمركز» الموجود في أعماله بشكل طبيعي. وفي أثناء ممارسته الإبداعية لعقود عدة في القرن الماضي، استخدم السيد أوي هذه النظرية لدعم إبداعه من ناحية، كما استخدم أعماله ذاتها لدعم هذه النظرية وإثرائها باستمرار من ناحية أخرى.

واستنادًا إلى نظرية باختين كمنهجية، اكتشف القيمة العالمية لقريته الصغيرة الواقعة بأحضان وادٍ تلفه الغابات. ترتكز هذه القيمة على الثقافة والأخلاق الشعبيتين، كما تتعارض مع الثقافتين الرسمية والحضرية.

لكن السيد أوي ليس مقدسًا لمسقط رأسه تقديسًا أعمى، بل هو مكتشف للثقافة الشعبية والقيم التقليدية ومدافع عنهما، كما أنه ناقد لا يرحم للأفكار الجاهلة المتجذرة في مسقط رأسه، وكذلك للعوامل السلبية التي تحفظ ركوده. وبالنسبة لما أبدعه، بعد ولوجه القرن الحادي والعشرين، فإنه قد عزز هذا النقد، كما خفف من الشكل العاطفي بوصفه ابنًا لمسقط رأسه.

هذا الموقف الموضوعي الرصين، يجعل أعماله تتبدى في مشهد من التعايش والتكامل بين الهامش والمركز، كما يوضح موقفه الذي يتنازعه الحب والكراهية حيال مسقط رأسه. لقد استعان بالنظريات الغربية للتخلي عن انتقاده للثقافة المتجذرة فيه، ليحقق في نهاية المطاف التسامي الروحي حياله، كما يستعرض التوسع الواضح لمخطط التعارض ما بين «الهامش والمركز». ومن ثم، يكون المخطط الجديد لهذا التوسع على هذا النحو «القرية– الدولة– الكون الصغير». تلك هي المساهمة النظرية العظيمة للسيد أوي. حيث تنطوي نظريته على معنى عميق فيما يتعلق بالأدب العالمي، وبخاصة أدب دول العالم الثالث.

لقد شدد على التناقض بين الهامش والمركز، ليحول الهامش في نهاية المطاف لمركز جديد؛ فاستنادًا إلى غابة مسقط رأسه، أنشأ غابة من الأدب. لتكون غابة الأدب هذه نموذجًا مصغرًا للدولة، وكونًا صغيرًا. فهنا أيضًا مسرح للأدب، وعلى الرغم من قلة الممثلين، ونقص الجماهير، فإن ما يُعرَض بشأن العالم والبشرية يحمل أهمية عالمية.

إن اكتشاف السيد أوي لمسقط رأسه وتجاوزه إياه نموذج يحتذى بالنسبة للأجيال اللاحقة ممثلة فينا. بعبارة أخرى، لقد سلكنا بدرجات متفاوتة وبمحض المصادفة الدرب نفسه الذي سلكه السيد أوي. قد لا نهتدي لغاباتنا الخاصة، ولا نجد «أشجارنا المميزة»، لكننا قد نطأ حقول الذرة الرفيعة وحقول الذرة الخاصة بنا؛ قد لا نهتدي إلى غابة قوامها النباتات، بينما ثمة احتمالية لأن نجد غابة من الإسمنت؛ قد لا نجد «شجرتنا المميزة»، بينما يحتمل أن نجد الطوطم، أو الفتاة أو النجمة التي تخصنا.

وبعبارة أخرى، فالأمر المهم لا يكمن فيما إذا كنا قد جئنا من البرية من عدمه، بل في ضرورة أن ننطلق من «أرض الدم» لإيجاد الثقافة غير المتجانسة، واكتشاف التعارض والتكامل ما بين الثقافة غير المتجانسة والثقافة العالمية، والتقدم في ظل هذه الحالة من التعارض والتعايش، لاكتشاف وخلق ثقافة جديدة متكاملة الخصائص تضم بين جنباتها الخصوصية والعالمية.

ثانيًا- وراثة التقاليد وخرقها

درس السيد أوي الأدب الفرنسي في مرحلة مبكرة، كما تعمق في دراسة نظرية سارتر الوجودية. وخلال المرحلة الأولى من مسيرته الإبداعية، كان عازمًا على تدمير التقاليد الأدبية اليابانية، تلك التي فسدت وانحطت بالفعل، معتمدًا على الوجودية كركيزة أساسية. ومع التغيرات الكبيرة التي طرأت على حياته الشخصية، علاوة على دراسته المتعمقة لثقافة الفكاهة الشعبية ونظريات أدب الواقعية والعبثية لدى «رابليه» و«باختين»، أعاد اكتشاف القيمة الثمينة للأدب التقليدي الياباني مُمثلًا في «قصة غنجي». وفي أثناء الدراسة الجامعية، انتقد بشدة «الرواية بضمير المتكلم»، تلك التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في اليابان، لكن ومع تعمقه في الإبداع بمرور الوقت، صحح موقفه الخاص في الوقت المناسب. لقد «سكب الماء القذر، وأبقى على الطفل».

لا يزال كثيرون يعتقدون أن السيد أوي كاتب حداثي قد خان تمامًا التقليد الأدبي الياباني، وذلك استنتاج تعسفي مستمد من غياب القراءة المتعمقة لأعماله. أعتقد أن إبداعه متجذر بعمق في التقاليد الأدبية اليابانية، فهو في الواقع عبارة عن غابة أدبية تبرعمت من ثنايا تربة الأدب التقليدي الياباني لتنمو وتترعرع. وعلى الرغم من إمكانية وجود بعض الأغصان والأوراق الأجنبية ببعض فروع أشجارها، فإن جذورها يابانية تمامًا.

لا يزال كثيرون يعتقدون أن السيد أوي كاتب حداثي قد خان تمامًا التقليد الأدبي الياباني، وذلك استنتاج تعسفي مستمد من غياب القراءة المتعمقة لأعماله. أعتقد أن إبداعه متجذر بعمق في التقاليد الأدبية اليابانية، فهو في الواقع عبارة عن غابة أدبية تبرعمت من ثنايا تربة الأدب التقليدي الياباني لتنمو وتترعرع. وعلى الرغم من إمكانية وجود بعض الأغصان والأوراق الأجنبية ببعض فروع أشجارها، فإن جذورها يابانية تمامًا.

تحتوي روايات السيد أوي على عناصر «الرواية بضمير المتكلم» اليابانية، وبطبيعة الحال ترتبط العناصر ارتباطًا وثيقًا بعناصر الأدب الغربي. وسواء أكانت الرواية تحتوي على حدث فارق كما في «مسألة شخصية» أو تكون قد جلبت له شهرة واسعة مثلما هو الحال مع رواية «الصرخة الصامتة»، أو تكون عملًا مميزًا فيما يتعلق ببنية الشخصيات ونبرة السرد كما هي روايات «سلسلة الأطفال»، وبجميعها تتبدى تقاليد «الرواية بضمير المتكلم».

بينما استخدمت هذ الروايات جميعها قوة جبارة لكسر درع «الرواية بضمير المتكلم». فقد قدم من خلالها استعراضًا وتفسيرًا للواقع المعقد في الداخل والخارج، والخلفية الممتدة لتقاليد الثقافة الشعبية، وكذلك تاريخ الغابات السحيق، استنادًا إلى أحداث حياته العائلية ومشاعره الشخصية المتوارية. ومن ثم ارتقى بالألم الشخصي والعائلي ليجعل منه محط انتباه، حال النظر لمستقبل البشرية ومصيرها.

وكما قال السيد أوي بنفسه: «في الواقع، أرغب في استكشاف الروايات ذات الطابع العالمي من خلال تقويض النمط السردي الخاص بـ«الرواية بضمير المتكلم»… كما أعتقد أيضًا أنه ومن خلال الاقتباس الموضوعي من كل من «بليك»، و«بيتس» و«دانتي» على وجه الخصوص، أمكنني تعميم التجربة الروحية والمشاعر الغامضة التي استقيتها من عيشي وعائلتي بصحبة طفل معوق».

في الواقع، إن ما يسمي بـ«الرواية بضمير المتكلم» ليست ظاهرة فريدة في الأدب الياباني فحسب، حتى الأدب الصيني الحالي، يشتمل أيضًا على كثير من الأعمال ذات الأسلوب المماثل. يقدم لنا إبداع السيد أوي نموذجًا يمكن استخدامه مرجعًا يقوم على كيفية التخلص من موقف التأمل الأعمى للألم الشخصي، وكيفية القفز لتجاوز فخ استعراض الحياة السرية بشكل أعمى، وكيفية الربط بين الألم الشخصي والألم العام، بل الذهاب لأبعد من ذلك وربطه بمعاناة البشرية، وكيفية التسامي من الاهتمام بالذات إلى الاهتمام بعامة الناس، ثم إكساب رواياتنا أهمية عالمية. في الواقع، وبمعنى ما، كل الروايات الموجودة تنتمي إلى «الرواية بضمير المتكلم»، ويكمن جوهر الأمر في «الخصوصية» المشار إليها بضمير المتكلم، التي يجب أن تمس خصوصية قلوب الجميع، أو بعضهم على أقل تقدير.

ثالثًا- الاهتمام بالمجتمع والتدخل في السياسة

قبل تسعة عشر عامًا، وحينما كنت بصدد كتابة رواية «أغنيات الثوم» زيفت اقتباسًا مشهورًا يقول: «دائمًا ما يرغب الروائيون في التنائي عن السياسة، بينما تقرب الروايات نفسها من السياسة. ودائمًا ما يعنى الروائيون بمصاير الناس، بينما ينسون الاهتمام بمصايرهم، هذا هو مكمن مأساتهم. العلاقة بين السياسة والأدب، ليست قضية شائكة قائمة في الأدب الصيني فحسب، بل هي قضية يشملها نطاق الأدب العالمي أيضًا».

نحن نعترف بالقيمة الجمالية الفريدة للأدب الرومانسي، بينما علينا أيضًا أن نعترف بأن تلك الأعمال التي تتفاعل بنشاط مع المجتمع، وتتداخل بشجاعة مع السياسة، وتستخدم روح النقد القوي لديها والرعاية الإنسانية، سواء أكانت صينية أم أجنبية، وسواء أكان ذلك قديمًا أم حديثًا، يمكنها أن تصبح نسقًا أدبيًّا متميزًا في عصر ما، كما يمكنها إثارة صدى كبير لدى ملايين الأشخاص، ولعب دور تعليمي كبير. يُعَدّ الطابعان الاجتماعي والنقدي للأدب سِمَتيْنِ أصيلتين من سماته، لكن كيفية التدخل في الحياة الاجتماعية والمشاركة السياسية عن طريق الأدب تُعَدّ هي المشكلة الكبرى التي تعوقنا.

وفي هذا الصدد، قدم لنا السيد أوي إلهامًا مفيدًا من خلال أعماله. فموقفه السياسي واضح، مثلما هي روحه النقدية المقاتلة، علاوة على ذلك، فحساسيته واهتمامه بالقضايا السياسية والاجتماعية مرئيان للجميع، لكنه لم يسمح لرواياته بأن تتهاوى لتندرج تحت الأنماط التقليدية للروايات السياسية الضحلة، حيث لم يسمح بأن تفيض رواياته بنبرة ذلك المعلم الراعي المثيرة للاشمئزاز، بل التجأ إلى الشخصيات لتتبدى مواقفه السياسية وروحه النقدية في صورتها.

لم يكن ما يكتبه وعظًا، بل كان تحليلًا عقليًّا؛ فقد تمتعت رواياته الأخيرة بقوة هائلة من التحليل العقلي. غالبًا ما تكون شخوصه منخرطة في أجواء فكرية عاصفة، فهي روايات حقيقية تتمتع بتعدد الإيقاعات، الذي يميز أسلوب دوستويفسكي. ومثلما قال هو نفسه: «لقد فهمت واستوعبت جيدًا واقع الحياة في اليابان والعالم عند كتابة هذه الروايات، كإسقاط محدد على الحياة الأسرية لمثقف ياباني، تمحورت حياته حول طفل معوق».

لقد أعد مسرح رواياته في غابة الوادي، فعقد المقارنات والمواجهات بين الواقع الاجتماعي الحالي والأحداث التاريخية الماضية، وسمح لشخصيات من جميع أنحاء العالم بمشاركة أفراد عائلات الأبطال خشبة المسرح؛ لذا، فمثلما قلت آنفًا، ومن منظور الأدب: إن المكان هنا قد تغير ليصبح مركزًا للعالم، لو كان مسموحًا بأن يكون للعالم مركزًا.

رابعًا- تبني الآراء على نطاق واسع والفهم المبني على الإلمام بكل الجوانب

إن وراثة التقاليد الوطنية وقبول التأثيرات الخارجية، هما واقع ثقافي عتيق، وهما كذلك جانبان لا غنى عنهما في مسيرة تطور الأدب، بما في ذلك الفنون كافة. تتمحور خلفية السيد أوي الدراسية حول الأدب الغربي، ويعد فهمه العميق وبحثه المستفيض بالأدب الغربي هدفًا منشودًا بعيد المنال بالنسبة لنا.

بينما كان تعمقه في الآداب الغربية مبنيّ على الاستيعاب الجيد، حيث اقتبس أسلوب «رامبو» في رواية «الطفل المُستبدل»، واستفاد من أسلوب «دون كيخوته» في روايته «الطفل ذو الوجه الحزين»، وفي رواية «وداعًا كتبي!» استخدم أسلوب «إليوت»، فأضفى على رواياته طابع رواية الباحث.

على العكس من ذلك، فإن مثل هذه الروايات التي تحمل طابع الباحث وبصمته، يمكنها أن تتسع لتستوعب كثيرًا من الأفكار والأشكال الفنية غير المتجانسة، لتحولها إلى كيان واحد متجانس. ضمت روايات السيد أوي، ومقالاته، وخطبه ومراسلاته بين جنباتها آثارًا لمئات من الكتاب والشعراء والفلاسفة الأجانب، وجميعها كانت وثيقة الصلة بالموضوع، وطبيعية للغاية في النسيج المكتوب، وقد استند وجودها على خلفيته المعرفية العميقة وأفقه الثقافي المتسع. ونظرًا لتمتعه بهذا التعليم وذلك الأفق تحديدًا، أمكن السيد أوي أن يقف على قمة العالم، داعيًا كُتابنا الآسيويين، لإبداع «الأدب الآسيوي الذي هو جزء من حلقة الأدب العالمي».

خامسًا- الاهتمام بالأطفال والمستقبل

في العام الماضي، اقترحت على ابنتي التي تدرس الأدب المقارن عنوانًا لأطروحتها، وكان: «حول ظاهرة الأطفال في الأدب العالمي». أخبرتها أن ثمة أعمالًا أدبية عالمية عدة في المدة من ستينيات القرن الماضي حتى الآن؛ قد اتخذت من الأطفال أبطالًا، أو كُتبت من المنظور الطفولي. ومثل هذه الروايات، ليست كرواية «الحارس في حقل الشوفان»، بل كانت روايات اتسمت بخلفية اجتماعية رحيبة، وخلفية ثقافية معقدة، ومن ثم خلقت صورة فريدة للأطفال.

على سبيل المثال، شخصيات «أوسكار» في رواية «طبل الصفيح» لـ«غونتر غراس»، والطفل «أزارو» في رواية «طريق الجوع» للكاتب النيجيري «بن أوكري»، و«سليم سينائي» في رواية «أطفال منتصف الليل» للكاتب البريطاني من أصل هندي «سلمان رشدي»، و«بينغ تساي» في رواية «أبي أبي أبي» للكاتب الصيني «هان شاو قونغ»، وشخصية ذلك الأبله في رواية «الخشخاش الأحمر» للكاتب الصيني «آلاي»، علاوة على الطفل «لوه شياو تونغ» الذي أُطلق عليه «إله اللحم» في روايتي «واحد وأربعون طلقة» والصبي الأسود الذي لم يتفوه ببنت شفة من البداية للنهاية في روايتي «الصبي سارق الفجل».

ذكرت لها على وجه التحديد روايات «سلسلة الأطفال» التي كتبها السيد أوي مؤخرًا، مثل، طفل «الغوبلن» في رواية «الطفل المستبدل»، وشخصية الطفل المعجزة الذي ينتقل بحرية ما بين الماضي والحاضر في رواية «الطفل ذو الوجه الحزين». سألتها: لماذا يصف كثير من الكتاب من مختلف البلدان، من ذوي الخلفيات الثقافية المتباينة، ومن دون اتفاق مسبق، الأطفال في رواياتهم؟ ولماذا هؤلاء الأطفال دائمًا ما يتمتعون بقدرات نفسية فائقة؟ لماذا يفضل كثير من الكتاب استخدام منظور الطفل، والسماح للأطفال بأن يلقون الخطابات البليغة؟ ولماذا يفضل الكتاب مع التقدم في السن الكتابة من منظور الأطفال؟ وما العلاقة التي تربط الطفل المعنيّ بالقصّ في الرواية بالكاتب؟ انصرفت ابنتي هاربة من دون أن أنهي كلامي. أخبرتني في وقت لاحق أن مشرفها قال: إن هذا يصلح لأن يكون موضوعًا لأطروحة الدكتوراه، بينما أطروحة الماجستير ليست بحاجة لمناقشة مثل هذه القضية المزعجة.

ذكرت لها على وجه التحديد روايات «سلسلة الأطفال» التي كتبها السيد أوي مؤخرًا، مثل، طفل «الغوبلن» في رواية «الطفل المستبدل»، وشخصية الطفل المعجزة الذي ينتقل بحرية ما بين الماضي والحاضر في رواية «الطفل ذو الوجه الحزين». سألتها: لماذا يصف كثير من الكتاب من مختلف البلدان، من ذوي الخلفيات الثقافية المتباينة، ومن دون اتفاق مسبق، الأطفال في رواياتهم؟ ولماذا هؤلاء الأطفال دائمًا ما يتمتعون بقدرات نفسية فائقة؟ لماذا يفضل كثير من الكتاب استخدام منظور الطفل، والسماح للأطفال بأن يلقون الخطابات البليغة؟ ولماذا يفضل الكتاب مع التقدم في السن الكتابة من منظور الأطفال؟ وما العلاقة التي تربط الطفل المعنيّ بالقصّ في الرواية بالكاتب؟ انصرفت ابنتي هاربة من دون أن أنهي كلامي. أخبرتني في وقت لاحق أن مشرفها قال: إن هذا يصلح لأن يكون موضوعًا لأطروحة الدكتوراه، بينما أطروحة الماجستير ليست بحاجة لمناقشة مثل هذه القضية المزعجة.

أعلم أنني ضعيف الاطلاع ضحل المعرفة، ومن الصعب علي فهم المعنى الحقيقي لصورة الأطفال في مجموعة أعمال «سلسلة الأطفال» للسيد أوي، لكن لحسن الحظ، قدم لنا السيد أوي بنفسه شرحًا مبسطًا في هذا الصدد، وهو ما وفّر لنا مفتاحًا لفهمها. اقتبس السيد أوي في رواية «الطفل المُستبدل» شخصية «أطفال الغوبلن» من الحكايات الشعبية الأوربية. و«الغوبلن» عبارة عن أرواح شريرة تقطن باطن الأرض، غالبًا ما يستغلون أوقات غفلة الناس، ليستخدموا أطفالًا أشرارًا بوجوه مجعدة، أو أطفالًا متشكلين من مكعبات الثلج، ليحلوا محل أطفال البشر الذين يتسمون بالوسامة والجمال. يعتقد السيد كنزابورو أوي أنه، وابنه هيكاري أوي، وصهره جوزو إيتامي ثلاثتهم أطفال مستبدلون بفعل الأرواح الشريرة. وهذا تصور فني ذو مغزى رمزي، فضفاض وثري، لا يخلو من توتر هائل.

في الواقع، ليس السيد كنزابورو أوي، و«هيكاري أوي» و«جوزو إيتامي» ثلاثتهم فحسب، هم الأطفال المُستبدلون، من منا جميعًا لم يُستبدل؟ من منا لا يزال محتفظًا بقلب بريء لم يمسه الدنس؟ من كان «الغوبلن» الذي استبدلنا؟

يمكننا عدّ مجتمع اليوم، وقُوى الشر فيه على اختلاف أنواعها، رموزًا «للغوبلن»، لكن أليس المجتمع قد تشكل من أعداد كبيرة من الأطفال المُستبدلين؟ أليس أولئك الذين حلوا محلنا سرًّا كانوا قد استُبدلوا هم أيضًا خلسة منذ مدة طويلة؟ إذًا، من يكون قد حل محلهم خلسة كذلك الأمر؟ إذا فكرنا بهذه الطريقة، فنحن ملزمون باتباع نهج النقد الذاتي للسيد أوي، جميعنا، وإن كنا أطفالًا مُستبدلين، فنحن في الوقت نفسه أيضًا «غوبلن» استبدلنا بآخرين.

في رواياته ومقالاته ذكر السيد أوي مرات عدة حوارًا دار بينه وبين أمه في أثناء طفولته، حيث كان يشعر بالقلق من أن يموت جراء المرض، فقالت له أمه: «لا تقلق، إذا مت، فستلدك أمك مرة أخرى… وسألقي على مسامعك في طورك الجديد كل ما سبق أن سمعته، وما قلته، وما قرأته، بل كل ما فعلته منذ ولادتك الأولى، كما أنك ستعيد قول ما قلته الآن، ومن ثم، فالطفلان كلاهما متماثل تمامًا».

أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تصورها السيد أوي لنستعيد أنفسنا من خلالها بعدما استُبدلت. كما قدم لنا الطريقة الثانية لاستعادة أنفسنا كذلك، تلك التي تشبه قصة الفتاة الصغيرة «آي دا» والتي فقدت أختها الصغيرة بينما كانت تحرسها، فاستعانت بالبوق تنفخ فيه مُولدة موسيقا مؤثرة، وظلت تنفخ من دون انقطاع، حتى شعرت كائنات «الغوبلن» بالدوار وهوت على الأرض، لتتبدى في الحال تلك الطفلة الحقيقية.

نأمل أن يواصل السيد أوي الحكي مثلما فعلت أمه، كما نأمل ألا يتوقف عن النفخ في البوق مثلما فعلت الفتاة الصغيرة في القصة. فما تقصه وما يتولد عن نفخك بالبوق من موسيقا، لا يمكنه فحسب أن يعيد الآلاف والآلاف من الأطفال المُستبدلين، بل سيحولك بذاتك لتغدو ذلك الطفل حديث الولادة!

نقلًا من: https://mp.weixin.qq.com/s/ODfd3Jm0UeTtOC77c5m8KA