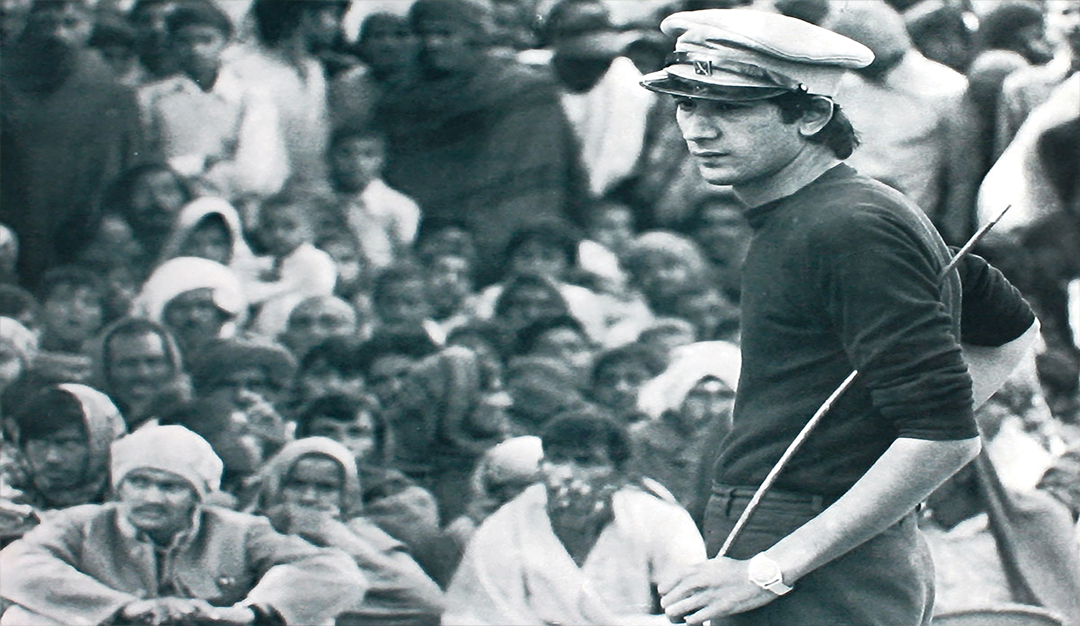

هيننغ مانكل في ذكرى الشاعر والمسرحي الهندي صفدار هاشمي

هذه الترجمة المختصرة هي جزء من محاضرة ألقاها الكاتب والروائي والمسرحي السويدي الراحل هيننغ مانكل (1948– 2015م) في ذكرى الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي الهندي الفذ صفدار هاشمي الذي عُرف بأعماله العديدة في مسرح الشارع. كان الراحل صفدار هاشمي أيضًا ناشطًا شيوعيًّا وشاعرًا غنائيًّا وممثّلًا ومنظّرًا ومؤسسًا لجبهة المسرح الشعبي. اغتيل صفدار هاشمي بسبب المسرح السياسي وهو يؤدي إحدى مسرحيات الشارع في مدينة جهاندابور الهندية سنة 1989م في سن الرابعة والثلاثين. لا تقتصر المحاضرة على الحديث عن المسرح الحي؛ بل يتجاوزها الحكّاء السويدي ليتحدث عن طفولته وحياته وتجربته الإفريقية وكتاباته في أدب الجريمة واللغة والسياسة وماهية الإنسان والقضية الفلسطينية بناءً على مشاركته في قوافل فك الحصار عن قطاع غزة التي انتهت باحتجاز قوات الاحتلال له؛ وهو ما يجعلها بمنزلة خلاصة لتجربته.

أول ممثل في العالم

(…)إذا ما سألنا أنفسنا: من كان أول ممثل في العالم؟ لا يمكننا أن نجيب على هذا السؤال. (…) المعلومة الوحيدة التي ندركها هي أن أول ممثل عاش منذ آلاف السنين، ولكننا نعلم أن أول مسرحية كانت قد عرضت في الخارج. (…) يمكننا أن نتصور أنها وقعت في درب أو ميدان مفتوح وسط غابة أو حذو شاطئ أو على ضفة نهر. من الأرجح أن المسرح الحي كان يعرض في الخارج قريبًا من الجمهور (…).

أصدقائي الأعزاء، بما أني حكواتي أعتقد أن عليَّ أن أبدأ هذه المحاضرة بحكاية (…) كما أخبرتكم في السابق، فقد أمضيت من حياتي ردحًا طويلًا في إفريقيا، وكان ذلك لسنوات عديدة في موزمبيق الواقعة في جنوب شرق القارة الإفريقية، تحدُّها من الشمال تنزانيا، ومن الجنوب جنوب إفريقيا (…) في أوائل الثمانينيات، كانت تدور حرب أهلية طاحنة في ذاك البلد. وبدعم من نظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» بجنوب إفريقيا، موَّل المتمردون عصابات من المرتزقة كادت تدمر البلاد وتعمق الأزمة. لقد كانت مرحلة مرعبة، حتى إن أحدهم قال: إنها كانت الحرب الأهلية الأكثر وحشية التي شهدها العالم في القرن العشرين، وهذا يا أصدقائي ليس بالأمر الهين بما أن العديد من الحروب الأهلية قد وقعت في تلك الحقبة.

هيننغ مانكل

في المدة نفسها، زرت شمالي موزمبيق وتحديدًا مقاطعة كابو ديلغادو بالقرب من تنزانيا. كنت أمشي على أحد الدروب في اتجاه القرية في منطقة مدمرة ومحروقة، وفجأة لمحت شابًّا قادمًا نحوي في الاتجاه المعاكس. كان بإمكاني أن ألحظ من بعيد أن جسمه نحيل جدًّا، ربما كان وقتها يتضوّر جوعًا. كان يرتدي ثيابًا بالية. لم أكن لأتمكن من رؤية قدميه بشكل جيد إن لم يقترب مني. عندما نظرت إليهما، لاحظت شيئًا لن أنساه أبدًا ما حييت. كان قد صور زوج أحذية على قدميه على رغم شدّة بؤسه ليدافع عن كرامته. وعلى الرغم من فقدانه كل شيء، فقد استخرج الألوان من الأرض ومن الأعشاب ليرسم بها زوج أحذية على قدميه. قرّرت ألّا أنسى هذا المشهد طوال حياتي لأن ذاك الطفل كان وكأنه يخبرني بأن مقاومة الظروف القاهرة ممكنة مهما كان سوء الأحداث التي يمكن أن نمرّ بها (…).

لا أعلم ما كان مصير ذلك الصبي، ليس لديَّ أدنى فكرة. لا أعلم حتى اسمه، وأعتقد أنه قد قضى نحبه الآن، ولكني أحسبه خالدًا يذكرني بأننا جميعنا نمتلك قوة مذهلة للمقاومة في عمق المأساة. يقف هذا الصبي دائمًا نصب عينيّ كلما شرعت في كتابة رواياتي أو نصوصي المسرحية أو سيناريوهاتي (…) ما أخبرتكم به للتوّ قد حدث فعلًا، ولكنه يمكن أن يكون بطبيعة الحال قصة من نسج خيالي.

حسب رأيي، هناك تعريف وحيد للرواية التخييلية يمكنني قبوله، وهو أن الرواية التخييلية هي كتابة ما كان من الممكن أن يحدث، وليس بالضرورة أن يكون قد حدث فعلًا. هذا هو التعريف الوحيد للرواية التخييلية، ولكني الآن أضع يدي على قلبي وأؤكد لكم أن ما أخبرتكم به لم يكن قصة من نسج الخيال، فقد كان ذاك الصبي فعلًا ماثلًا أمامي في يوم من الأيام.

ما حدث وما يمكن أن يحدث

كما تعلمون وكما أخبركم أحد الحضور فقد كتبت سلسلة روايات جريمة ناقدة للمجتمع في التسعينيات تدور أحداثها حول ضابط شرطة يدعى فالاندر. أخبرني بعضٌ أن هناك مَن حاول استخدام رواياتي بمنزلة الخريطة؛ لأنها كانت تبدو جدُّ واقعية. (…) اعتدت القيام ببحثين متوازيين عند كتابة تلك الروايات التخييلية. اعتدت أن أبحث أولًا عما يجب أن أعرفه وعن الوقائع الحقيقية، وإثر ذلك أشرع فيما أسميه بالبحث السلبي عبر تمثل الأشياء كما هي قبل أن أدخل تعديلات وتحويرات عليها، فأحذف بحيرة وأنقل كنيسة من مكانها الأصلي إلى موقع كنيسة أخرى أو أضعها في الشارع الموالي لكيلا يتمكن الناس من العثور عليها. والهدف من ذلك إخبارهم أن ما بين أيديهم ليس سوى رواية تخييلية، وأن ذلك ما كان يمكن أن يحدث لا ما حدث فعلًا (…).

نشأت في شمال السويد وكانت أولى ذكرياتي من ذاك المكان البرد والجليد. مازلت أذكر شعوري وأنا في طريقي إلى المدرسة ودرجة الحرارة 30 درجة مئوية تحت الصفر. كنا نتنفس بصعوبة ولكننا كنا مضطرين إلى الذهاب إلى المدرسة. (…) نشأت في مجتمع صغير وناءٍ. كان عدد السكان يبلغ الألفين حسب التقريب. والدي كان قاضيًا إقليميًّا مما يعني أنه كان يملك أكبر سلطة في مدينة إقامتنا، ولكنه كان في الوقت نفسه متواضعًا ويحظى بحب الجميع (…) ما كان غريبًا في طفولتي هو غياب الأم (…) لقد غادرت واضطر والدي إلى رعاية ثلاثة أطفال بمفرده. كان ذلك الأمر نادر الوقوع في الخمسينيات مما خلّف نميمة وحديثًا بين المتساكنين. لقد كان ذلك بمنزلة الفضيحة خاصة إذا ما تعلق الأمر بقاضٍ يعيش بمفرده مع أطفاله. وعلى الرغم من ذلك، أتذكر أن سنوات حياتي الأولى كانت سعيدة لأن والدي كان على عكس بقية الرجال منفتحًا وعطوفًا. لم يكن يتخوف من ملامستنا أو عناقنا أو إظهار مشاعره لنا. أذكر أني شعرت بحبه لي وأني لم أفتقد أمي في طفولتي، ولكن أن ينشأ المرء بلا أم لهو أمر غريب فعلًا.

نشأت في منزل قريب من أحد الأنهار الذي حولته بفضل مخيلتي إلى أنهار أخرى مثل زامبيسي والكونغو والأمازون وغانغيس خلال أيام شبابي. لقد قرأت عن تلك الأماكن الغريبة والمدهشة. لم أتمكن من الذهاب إليها، ولكني كنت قادرًا على جلبها إليَّ كما يفعل كل الأطفال. (…) أقول لكم هذا لأن الطفل لَهُوَ الفنان الحقيقي. عندما كنا أطفالًا، كنا نثق في خيالنا بعمق ودون الحاجة إلى أدنى جهد. في تلك المرحلة من العمر، لا يوجد فرق بين والواقع والخيال والأوهام. لم نكن نلجأ إلى خيالنا فقط لمراقبة الصخرات الصغيرة وهي تتشكل إلى سيارات أو بواخر أو أي شيء يمكننا اللعب به بل كنا نحتاج الخيال والأوهام أيضًا لكي نصمد في طفولتنا ونتعامل مع الأسئلة التي نواجهها في ذاك العمر مثل الحياة والموت والوحدة والسعادة والكوابيس التي تراودنا في الليل وترعبنا (…).

عندما يكون المرء بين التاسعة والعاشرة من عمره، عادة ما يتعامل مع مسائل وجودية كبيرة وكبيرة جدًّا مثل الحرب والسلام والجريمة والعقاب وهلمّ جرًّا. (…) إن كل شيء نمتلكه كبشر هو شيء نحتاجه من أجل البقاء على قيد الحياة وهذا ينطبق على الخيال والأوهام أيضًا. أعتقد أننا نبدأ بفقدان ثقتنا في الخيال عندما ندخل المدرسة، وإذا ما أردت في وقت لاحق من حياتك أن تصبح فنانًا عليك أن تسترد ثقتك في الخيال والأوهام التي كانت لدى الطفل الذي كنته (…).

السفر على أجنحة الخيال

بطبيعة الحال كان لي العديد من الأبطال خلال حياتي، ولكني أخبركم أن مثلي الأعلى (…) لم يكن إلا نفسي في سن العاشرة. (…) علّقت صورتها على الجدار واعتدت النظر إليها مرات عديدة قائلًا لها: سأحاول أن أكون اليوم جيدًا مثل نفسي عندما كنت في العاشرة من عمري. (…) والآن حان الوقت لنسأل أنفسنا سؤالًا مهمًّا: ما تعريف الإنسان؟ من المفترض أن نعرّفه بأنه الهوموسابينس أو الرجل العاقل وهو أمر صحيح نوعًا ما. (…) ولكني أتساءل إن كان من الممكن إيجاد تعريف آخر للإنسان. ولنجد هذا التعريف، عليَّ أن أمر إلى الحكاية الموالية (…)

تأخذنا الحكاية إلى إفريقيا، وأطلب منكم أن تتبعوني بخيالكم إلى القارة السمراء. كما تعلمون، فإن أفضل السفرات التي تقومون بها هي تلك التي تكون وسيلتها الخيال. بذلك، يمكنكم السفر بأمتعة خفيفة دون الحاجة إلى جواز سفر أو تأشيرة أو تذكرة. يمكّنكم السفر على أجنحة الخيال من الحصول على مجال أوسع لأقدامكم خاصة، ستسافرون جميعكم في الدرجة الأولى (…).

كان هناك مقعد حجري خارج مبنى المسرح عادة ما يكون ضليلًا في فترة من فترات اليوم. كما تعلمون وخاصة في الأماكن الحارة، لا يتقاسم الناس الماء فقط بل يتشاطرون الظل أيضًا. وقبل سنوات عديدة وعند خروجي من تمارين الأداء في يوم ساخن جدًّا، شاهدت رجلين مسنين أسودي البشرة يجلسان على ذاك المقعد. لاحظت أنهما إن تحركا قليلًا لتحصّلت على مكان ضليل بجانبهما. جلست حذوهما هناك. (…) كنت أنصت إلى ما يقوله الشيخان الزنجيان واكتشفت أنهما كانا يتحدثان عن شخص ثالث انتقل إلى جوار ربه من وقت قريب. قال أحدهم: «لقد زرته في منزله وكان يسرد علينا قصة رائعة حدثت خلال شبابه. كانت قصة طويلة وكان الوقت قد تأخّر ليلًا فاتفقنا على إنهاء القصة في اليوم الموالي، ولكنه غادر الحياة قبل ذلك». (…) انتظرت طويلًا إلى أن صرّح الرجل الآخر بردّ لن أنساه أبدًا ما حييت. قال له: «ليست موتة جيدة أن يرحل المرء قبل أن ينتهي من سرد قصته».

أعتقد أنني أدركت ماهية الإنسان عند تلك اللحظة بالذات. كان يفترض أن يكون اسمه باللاتينية «هومونارانس» أي الرجل الحكّاء. (…) أيقنت في تلك اللحظة على ذلك المقعد بأن تلك هي ماهية الإنسان وحقيقته. نحن حكاؤون ونمتلك القدرة على الحكي. نحن الوحيدون الذين نتميز بهذه الملكة عن كل الحيوانات. كان ذلك يعني لي أني فهمت حقيقة الإنسان. يمكننا أن نستنتج أننا جميعًا نساهم في الحكاية السحرية للتاريخ الإنساني. أن يكون المرء حكّاءً لا يعني أن يكون كاتبًا فقط. (…) أعلم أني حظيت بالعديد من الامتيازات خلال حياتي ويعتبر أعظمها قدرتي على الجلوس وحيدًا في غرفة ما من أجل الكتابة. وفي لحظة من اللحظات، أنهض من مقعدي وأفتح الباب على غرفة مليئة بالناس، أعني الممثلين؛ لأمارس المسرح معهم، وإثر ذلك أعود إلى الغرفة الأولى وإلى وحدتي مجددًا.

أعتقد أن هذا هو أعمق وأكبر امتياز حظيت به طوال حياتي أن أكون في الوقت ذاته مخرجًا مسرحيًّا وكاتبًا. (…) أود أن أخبركم شيئًا آخر عن إفريقيا. (…) ذهبت إلى إفريقيا أول مرة قبل 40 سنة من الآن. كما ترون أنا رجل مسنّ الآن، لقد كنت شابًّا حينها. ما الذي جعل كاتبًا شابًّا مثلي يذهب إلى إفريقيا؟ كنت أرغب في الخروج من المركزية الأوربية لكي أحاول رؤية العالم من زاوية مختلفة. (…) أعتقد أن التجربة الإفريقية قد جعلت هويتي الأوربية أفضل بشكل أو بآخر. جعلتني أملك المسافة الكافية لأراقب الحالة الإنسانية في العالم. (…) أعتقد صراحة أن حياتي وعملي في إفريقيا قد جعلا مني كاتبًا أفضل وقدما لي فهمًا أعمق للحالة البشرية (…).

سأتحدث قليلًا عن قصص الجريمة. (…) عندما يسألني الناس عن القصة التي ألهمتني، أجيبهم بأن تلك القصة هي «ميديا» تلك المسرحية التي كتبت منذ 2000 سنة في اليونان القديمة والتي كانت تدور أحداثها حول امرأة قتلت طفليها بسبب غيرتها على زوجها. (…) أعتقد أن رفع الجريمة بوصفها مرآة ننظر من خلالها إلى التناقضات في المجتمع لهي من أقدم الأصناف الأدبية التي وجدت على مر التاريخ. وهذا ما أقوم به من خلال أعمالي وهذا ما يلهمني. ولهذا فقد تقبّل الناس كتاباتي في جميع أنحاء العالم فهي تبدو واقعية لا علاقة لها بالخيال. (…) الآن أرغب في الحديث عن اللغة. أظن أن اللغة هي أفضل ما يمكننا أن ننهي به. (…) إنه لأمر في غاية الأهمية أن نرى كثيرًا من اللغات.

الكتابة بالجسد

والآن سأخبركم بشيء حدث لي، إنه لأمر مسلّ. لم يكن مسلّيًا لي عند حدوثه ولكني أعتبره كذلك الآن. بين مابوتو والهند، كانت هناك جزيرة في المحيط الهندي زرتها في إحدى الليالي. سمعت أصوات طبول تقرع ولمحت نار مخيم من بعيد. أدركت وجود قرية هناك. توجهت إليها في جنح الظلام وعندما وصلت وجدت احتفالًا. كانت النسوة يرقصن فيما كان الرجال يقرعون الطبول. دعوني إلى الجلوس في مكان ما. (…) توقف الاحتفال لاستراحة صغيرة، وعندها توجهت إلى امرأة مسنة. لقد كانت رئيسة القرية.

أظن ألا شيء يضاهي جمال وجوه النساء المسنات، تلك الوجوه التي يمكنك قراءة تاريخهن عليها عبر تلك التجاعيد الكثيرة. أخبرتها أنني أرغب في التعريف بنفسي (…) فقالت لي تفضل. وفجأة تحلّق الجميع وجلسوا في أماكنهم مثلما وجدتهم عندما وصلت. (…) أخبرتهم اسمي وقلت لهم: إني أتيت من بلد بعيد جدًّا. إثر ذلك، رفعت السيدة المسنة يدها وحركتها رافضة ذلك وأمرتني بالتوقف. (…) ثم قالت لي: «إذا ما أردت أن تخبرنا من أنت ومن أين أتيت من أعماق قلبك، فعليك أن ترقص أمامنا». (…) إذا وبكل ما أوتيت من معرفة نظرية وبمساعدة الطبول، حاولت أن أقوم ببعض الحركات قبل أن أتوقف عن الرقص بأسرع وقت ممكن. كان الجميع يراقبونني بأفواه مفتوحة ثم عم الصمت. (…) قالت السيدة المسنة: «بعد مشاهدة رقصك، حتى بالخيال الجامح، لا يمكننا أن نفهم من أنت ومن أين أتيت، هذه هي حدودنا».

(…) لقد ذكّرتني مجددًا بشيء يعلمه الممثلون جميعًا، ألا إنها لغة الجسد التي يمكنها أن تكون أحيانًا أكثر أهمية مما تنطق به أفواهنا. هناك كثير من اللغات، ومن المهم لي ككاتب أن أتذكر كل تلك اللغات التي يجب العناية بها وإيلاؤها بالاحترام.(…) هناك شيء ذكر في السابق، نعم كنت على متن قوافل السفن التي اتجهت إلى غزة من أجل كسر الحصار غير المشروع لتلك المنطقة من جانب إسرائيل. أعتقد أن تلك الحركة كانت فكرة جيدة. كنت موقنًا منذ البداية أن الأمر سينتهي بإيقافنا من جانب الجنود الإسرائيليين. توقعت أنهم سيقومون بذلك بطريقة سهلة بإنزال الجنود من المروحيات بالسلاسل. ولكنهم قرروا القيام بشيء آخر وهو الهجوم علينا بشكل عنيف في المياه الدولية وتصفية بعض المشاركين.

(…) لم أتصور أن يكون الإسرائيليون بذاك الغباء، لقد كان رد فعلهم غباءً محضًا. لقد غيرنا العالم بتلك القوافل؛ لأننا بذلك بدّدنا أوهام الجميع حول ما يحصل في ذلك البلد. وبالنسبة لي، كانت فرصة ثانية لكشف نظام الفصل العنصري مجددًا. لقد شهدت سقوطه في إفريقيا الجنوبية ورأيت ظهوره مجددًا في إسرائيل وآمل أن أعيش ما يكفي لكي أرى رحيله من هناك. أظن أن أفضل حلّ هناك يمكن أن يكون مماثلًا للحل الذي تُوُصّل إليه في جنوب إفريقيا. لا أعلم إن كان ذلك ممكنًا، ولكني متأكد من أن الوضع هناك لا يحتمل. ولهذا علينا جميعًا أن نقدم دعمنا إلى الفلسطينيين.

منذ زمن، قال أحدهم شيئًا يُعَدّ فهمه أمرًا أساسيًّا لكل البشر: «إذا ما تبقى شخص واحد يعاني من الظلم والقهر، فلن يكون أي منا حرًّا بما للكلمة من معنى». آمنت بهذه المقولة وأنا في العشرين من عمري، وسأظل أُومِنُ بها إذا ما بلغت من العمر 94 سنة. إن الوسيلة التي أستخدمها لإيصال هذه الفكرة هي الكتابة سواء كان العمل كتابًا أو رواية أو مسرحية. هذه هي الفكرة التي أعتمد عليها بصفتي كاتبًا أو قاصًّا. اسمحوا لي بأن أنهي المحاضرة بمَثَل إفريقي رائع يمكنكم استخدامه عند لقائكم بسياسيين يتحدثون كثيرًا. «لقد وُلد البشر بأذنين ولسان واحد». لماذا؟ «لأن عليهم أن ينصتوا إلى الآخرين ضعف ما يتحدّثونه»… شكرًا على حسن اهتمامكم.

المصدر: تسجيل فيديو للمحاضرة على منصة يوتيوب.