تراسل روحي شفيف بين جيد وطاغور

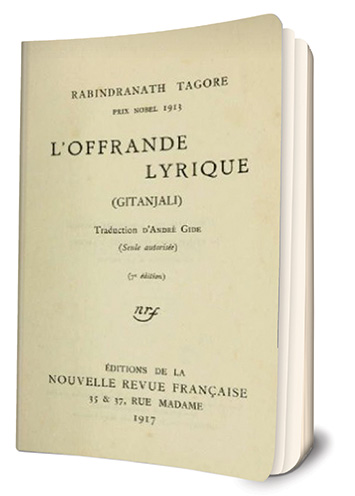

كم منا قرأ «قرابين الغناء» لرابندراناث طاغور، أعظم شعراء الهند في القرن العشرين؟ وكم ممن قرؤوه يتذكرون أن أندريه جيد كان أول من ترجم تلك الرائعة إلى الفرنسية استنادا إلى النص الإنجليزي الذي كتبه طاغور ذاته، وأن تلك الترجمة كانت على درجة من الوجاهة والإحكام، جعلتها منذ 1913م، سنة صدورها، عملًا إبداعيًّا متفردًا لم يترك مذَّاك مزيدًا لمستزيد. وأخيرًا.. من منا يعرف أن أندريه جيد هو الذي ترجم لطاغور أيضًا مسرحيته «أمل ورسالة الملك» سنة 1924م؟

أندريه جيد

إن الصمت الذي ما انفك يغمر اللقاء بين هذين المفكرين الاستثنائيين لَيبعث على الدهشة. فأن يتعلق الأمر بطاغور، فليكن ذلك! والهند والغانج والأناشيد الروحية، عالم غريب، لا واقعي، للفرنسي العادي الذي يُمعن في مساءلة نفسه. ولكن جيد، الذي تُنُووِلَتْ توجهاته الفكرية الكبرى، كما أدق انفعالاته، بالدراسة والتحليل والتشريح، كيف لنا أن نفهم أن يكون تحمسه لشاعر الهند الأكبر، قد مر من دون أن يلفت الانتباه، وأن يكون النقد الذي كان يتعقب مسيرة ابنها المدلل أندريه، قد قابل ذلك الحدث بعدم اكتراث وبكثير من اللامبالاة. لقد صدرت فعلًا بعض المقالات سنة 1914م إبّان الإصدار الأول للترجمة، ولكن.. لا شيء بعد ذلك.

لعل هذا الصمت يكمن في حرص أندريه جيد ذاته على أن تظل ترجماته مضمرة وسرية. مقدمة الترجمة وحدها جاءت مفصحة عن مدى إعجاب الرجل بهذا الشاعر الشرقي وبديوانه الشعري المبهر «جيتانجلي». ولكن ليس ثمة في مذكراته من تعليق على ذلك، ولا حتى رسائل قد يكون خلفها، لتسعفنا ببعض التوضيح. هل كان أندريه جيد في هذه المقدمة لهيفًا، قدر تحمسه لهذا العمل الشعري؟ أو يكون بهذه الترجمة قد أرضى الجانب الأكثر انفلاتًا في ذاته؟ هل يكون قد أدرك بسرعة أن الأمر لا يعدو كونه سوء فهم؟

طاغور في أوربا

سنة 1912م، وغداة الاحتفاء بذكرى ميلاده الخمسين في كلكوتا، أبحر طاغور إلى إنجلترا، وفي طريقه إليها، انهمك في ترجمة بعض القصائد التي كان قد نشرها باللغة البنغالية. وما إن وصل إلى هناك، حتى اتصل بالرسام روتنش شتاين، وأودع عنده كراسًا ضم هذه الترجمات الحديثة، فضلًا عن مقتطفات من دواوين مختلفة. ووضع روتنش شتاين هذه الوديعة بين يدي الشاعر وليم بتلر ييتس، فكان أن قوبلت تلك الوديعة الشعرية ببالغ الحماس، ونشرت من نفقة الشركة الهندية بلندن، ليحظى ذلك العمل في السنة اللاحقة بجائزة نوبل للآداب، أي في سنة 1913م.

في 17 نوفمبر، سجل جيد ببساطة في دفتر مذكراته: «منذ 13 نوفمبر.. ترجمة جيتانجلي»؛ وتدفعنا تلك الإشارة المقتضبة إلى التساؤل: أين يكون جيد قد عثر على النص الإنجليزي الذي غدا بحوزته في غضون سنة 1913م؟ وكان الإهداء في عمله المترجم ذاك، موجهًا إلى صديقه سان ليجي، وحسبنا قراءة ذلك الإهداء كيما نقف على الأسباب: «لن أنسى أبدًا أنك من أجلي، تجردتَ من نسختك الشخصية، وحتى تجعل تلك الهدية أكثر روعة، تظاهرت بعدم فهمك لسبب نهمي إلى الكتب».

مستلهمًا ذلك الكتاب المستعار، سوف يشرع جيد مباشرة في العمل. وعلى الرغم من صدور بعض الترجمات الأخرى لأشعار طاغور بمجلة «الميركور دي فرانس» الأدبية، التي استهجنها جيد مِن فورِه، نشر هذا الأخير في غُرة ديسمبر بـ«المجلة الفرنسية الجديدة» خمسًا وعشرين قصيدة من

«قرابين الغناء»، معلنًا الصدور الوشيك لهذا العمل بأكمله. ولم يمضِ وقت طويل، حتى صدر قبل نهاية السنة، خمس مئة نسخة عن دار «المجلة الفرنسية الجديدة» سنة 1914م، بعد أن أضاف إليها جيد المقدمة.

ولم تكن سعادة الروائي الفرنسي الشهير، بأقل من سعادة الشاعر وليم بتلر ييتس، الذي عَرّف أوربا المنذهلة بصانع هذا العمل الفذ. ولأول مرة، كان أندريه جيد، هذا الفرداني النافر، المنشغل بتحقيق كماله الذاتي، يتفرغ بمثل ذلك الاندفاع إلى ترجمة أثر شعري. وحينها رأى بعض النقاد في ذلك مجرد «حالة أدبية»، فيما كان الأمر يتعلق بلقاء عجيب، بل باهر، بين هذين الرجلين المنتميين إلى عالمين شديدي التباعد، حتى إنه كان بوسع جيد أن يكتب في مذكراته، بعد مُضِيّ أربع سنوات: «لقد قرأت في ذاكرة طاغور، ولكن يبدو أنه ليس بوسعي الانسجام مع هذا الشرق الهندي».

ما الذي حدث إذن؟ هل يكون جيد قد عثر في هذا الديوان الغنائي الوجيز على جزء آخر مفقود من ذاته، فتحمس لترجمته، كما لو أنه كان يريد أن يترجم عبره عن اندفاعاته الروحية الذاتية، لتستحيل «قرابين الغناء» هكذا، مرآة تنعكس فيها صورته؟ أم إنه افتُتِنَ بالجمال والجلال المدهش المنبعث من قصائد طاغور، حد أنه بات مأخوذًا بسطوتها، من دون أن يتصور البتة وجود تماثل بينه وبين روح وفكر هذا الشاعر الوافد من الهند. «لقد بدا لي أنه ليس ثمة فكر في أيامنا هذه حقيق بالاحترام، بل بالتبجيل، أكثر من فكر طاغور، وإنها لسعادة كبرى لي أن أمثل أمامه خاشعًا، كما يكون هو.. حين يخر ساجدًا وهو يرسل تراتيله إلى الله». (جيد)

أليس في هذه الجملة التي ذيل بها جيد إهداءه، تحديدًا للمسافة الفاصلة بين الرجلين؟ فعوض أن نحاول الإجابة عن هذا التساؤل بشكل قطعي، يكون من الأجدى، طالما أن الأمر يتعلق بجيد، أن نتصور في الآن نفسه، كل الأسباب التي تدفعنا إلى الإجابة بنعم، وكل تلك التي قد تحملنا على الإجابة بلا، مع الاحتفاظ دائمًا بإمكانية القبول بها جميعًا. وهل ينبغي لنا حقيقة أن نختار؟

استكشاف روح جيتنجالي

لو فتحنا ديوان «جيتنجالي» وشرعنا في قراءته لنستكشفه كما استكشفه جيد، لأدركنا سريعًا أنه في جوهره نص ديني ينضح بإيمان حميم.. عفيف، يكشف عن روح بريئة، تكابد في جلد آلام محبة إلهية حارقة، في أجواء من جلال خالص، توشحه مشاعر ظليلة.. وارفة. وتنكشف المواضيع الجوهرية في الديوان للقارئ بسرعة وعلى نحو شديد الوضوح: أبدية الشاعر الذي يغدو الإله شاديًا بصوته، توقه إلى السكينة في قلب الله، حاجته إلى أن يكون في كل آن وحين ممتلئًا بحضوره، محبة غامرة للحياة وللبشر، التي عبرها يتحقق التجلي الإلهي، والقناعة بأن الموت هو السبيل إلى الغبطة وإلى النعيم المقيم. مواضيع تذكرنا بأفكار أساسية وردت في «الأوبانيشاد» التي غذت خيال طاغور، والتي توقظ فينا نحن أيضًا صدى كتابات كل المتصوفة الكبار، وفي كل الأزمنة، من تاريخ أوربا.

في مقدمته كتب أندريه جيد في هذا الصدد: «إنه لمن الأهمية بمكان أن نتبين مدى ارتباط هذا الكتاب بتقاليد الهند العتيقة.. ولكن الأهم من ذلك، هو أن نتبين إلى أي مدى جاء هذا الكتاب ليخاطبنا نحن».

جيد الذي لم يُخفِ عنا ذلك، يؤكد أن ما جعله منجذبًا إلى هذا العمل الشعري هو ليس طابعه الغرائبي، أو اندهاشه أمام عمق المشاعر المبثوثة فيه، التي قد تكون اختطفته فجأة من ذاته. بل إنه بادر على العكس من ذلك، بمباركة عمل الشاعر الهندي لأنه ألف «كتابًا صغير الحجم»، يختلف عن الأعمال الضخمة للهند القديمة؛ بارك جهده لأنه لم يحشر في ديوانه أية ميثولوجيا قد تنفرنا فيها الأساطير وما تحفل به من آلهة شتى؛ وباركه أخيرًا، لأنه صاغ هذا الديوان بأسلوب فذ يجعلنا لا نحتاج إلى أي إعداد مسبق لقراءته. لم يكن أندريه جيد حينئذ يرغب في التغرب، ولكن لا بد لنا من القول: إنه كان متأهبًا لاقتحام ذلك العالم الطافح بروحانية لا حد لها، الذي ليس من السهل على المرء طرق دروبه. وتعود بنا الذاكرة إلى زمن كان خلاله جيد المراهق قد «اكتشف الجانب الشرقي والروحاني من حياته»، ونستذكر روايات مثل «سفر أوريان» و «قوت الأرض».. ويتبادر إلى الذهن الانزعاج من التعفف لدى أندريه فالتار، والقلق من المطلق لدى أوريان، الذي مضى باحثًا عن حياة تكون فيها المشاعر مستوفزة ومحتدة… فأين نحن حينئذ من الأبعاد المطلقة للروح؟ وما الذي قد يتخفى وراء دوائر حياتنا المتجهمة، وراء البحار والثلوج؟ والحال أن البحث عن تلك الدروب، بحث ممض ومرير.

«وراء السماء.. سماء أخرى.. تتراجع النهايات إلى حيث ملكوت الله.. لتتشبث بالأمل يا أبتي العزيز..». (جيد/ من «قوت الأرض»)؛ «وميض سماء تتراءى في الحلم، ولا شيء.. أهوار بائسة تحيط بمستنقع.. ولكن أليست الحياة هي التي تمكث ههنا، أليست نظرة الإنسان وترقبه أثمن من كل الأشياء التي يكون قد امتلكها.. وُعُودُ الأرض لا حدَّ لها.. واللهُ لا يخلو منه مكان» (قوت الأرض).. وكان جيد يتعشقه في كل ما هو كائن من حوله. فإذا بالفردانية المحمومة المتهيجة تهدأ وتستكين، وإذا بالواقع اللامرئي يتجسد في كائنات بشرية.

وها هو جيد قد بدأ فجأة بقراءة طاغور، وها هو غدا ينصت إلى الإجابة وإلى الصدى.. وإذا بالعالم الآخر الذي لا يُطالُ، الذي كان أوريان يريد إدراكه، قد تَبَدّى أخيرًا، وسط أجواء بهيجة تزيد في رونقها الأزاهير والأناشيد، في غمرة سيمفونية عذبة، رخية، تلامس ذبذباتها شغاف القلب. وإذا بجيد يتوقف ليصيخ السمع.. فيندهش وينذهل. وحتى نتعقب أطوار ذلك الانبهار، لِنُعِدْ قراءة مقدمة تلك «القرابين الغنائية».

ما كان يتلمسه جيد عند طاغور، هو السر المتخفي وراء إصراره على الترقب، الذي أفصح عنه هذا الأخير بلغة روحانية طافحة بالمحبة، وهو الترقب الذي كان دومًا تشوفًا للتجلي الإلهي. تائقًا إلى التوحد مع الكون اللامتناهي، كان طاغور يطلق زفرة ابتهاج كلما استشعر الحضور الإلهي. ألم يكن ذلك هو الذي أغوى جيد في مسرحية «أمل ورسالة الملك»، التي كان يحلو للرجل التذكير بها؟ فتلك المأساة التي رأى فيها بعضهم مجرد قصة غرامية خفقت لها روح طفل، كانت في الحقيقة تنطوي على بذرة ذلك البحث الروحاني المضني، الذي لن يجد ترجمته الصريحة إلا في وقت لاحق. ففي هذه المسرحية، نرى أمل، ذلك الطفل السقيم (الذي يمثل الروح المعذبة)، مرغمًا على العيش متوحدًا، وهو منتهب بالوحشة والأسى، إلى اليوم الذي أخبره فيه عمه أن الملك (أي.. الله) قد بعث إليه برسالة. حينها.. غدا الطفل لا يحلم إلا بتلك الرسالة، وبات يترقبها على أحرّ من الجمر في كل يوم يمرّ، إلى أن جاء طبيبه ذات صباح، وهو الذي كان يدرك هلاكه المحتم، يخبره أن تلك الرسالة ستصله في ذلك اليوم. وحمل إليه ساعي البريد فعلًا ورقة بيضاء، وأوهمه بأن الملك يخبره بزيارة وشيكة. وكان ذلك كافيًا كي يخيل للطفل أنه ينصت إلى المزامير وهي تعلن عن حلول الملك، فيما استسلم هذا الأخير لسبات الموت، وهو واثق من أن الملك قد سمع نداءه وحضر أخيرًا لملاقاته.

غير أن ذلك العمل الرمزي لم يعلن إلا من بعيد عن بساطة وعمق قصائد الترقب في قرابين الغناء، كما القصائد الأخرى في الديوان، التي كانت على حد تعبير جيد.. «ذات ثقل رائع».

تجسيد الوعي الإلهي

يضع جيد في القمة قصائد طاغور التي يلتقي فيها هذا الأخير السعادة من وراء الحجاب المبهرج للوجود، من وراء «المايا» التي لا تروي ظمأه إلى الآفاق الرحيبة.. القصية للمطلق. هل كان مينالك، في عالم الحس،

أكثر سعادة من أوريان في أحلامه؟ لم يحسم جيد أمره بعد، كي يحجم عن بحثه عن الله حيث هو. وجاء طاغور ليهديه السبل، ويلهمه اليقين، ويبثّ في صدره استئمانًا راسخًا، ووثوقًا ثابتًا، في أن الله يسمع نداءنا ويجيب على تساؤلاتنا؛ لأن ملكوت الله منطوٍ في سرّنا، في سر طاغور وسر أي كان من الكائنات البشرية التائقة إلى سر الحياة والفناء. و«أن يغدو طاغور تجسيدًا للوعي الإلهي، فتلك فكرة تبعث الحياة في القصائد الأكثر اكتمالًا» (مقدمة جيد).

أكثر سعادة من أوريان في أحلامه؟ لم يحسم جيد أمره بعد، كي يحجم عن بحثه عن الله حيث هو. وجاء طاغور ليهديه السبل، ويلهمه اليقين، ويبثّ في صدره استئمانًا راسخًا، ووثوقًا ثابتًا، في أن الله يسمع نداءنا ويجيب على تساؤلاتنا؛ لأن ملكوت الله منطوٍ في سرّنا، في سر طاغور وسر أي كان من الكائنات البشرية التائقة إلى سر الحياة والفناء. و«أن يغدو طاغور تجسيدًا للوعي الإلهي، فتلك فكرة تبعث الحياة في القصائد الأكثر اكتمالًا» (مقدمة جيد).

«حين يكون إحساسنا بذلك الكمال في الوحدة ليس مجرد قناعة فكرية، وحين يحيلنا ذلك الإحساس على الوعي النوراني بالكل، حينها، سوف يشع الضياء، وتغمر المحبة كل الكائنات». (مقتطف من محاضرة ألقاها جيد بجامعة هارفارد سنة 1913م). هل يكون جيد قد عثر أخيرًا على الإجابة؟ إنه لليقين، ذلك الذي سرى في قصائد عدّها جيد الأجمل في الديوان. لقد تُجُووِزتْ مرحلة الترقب، وتَبدّدَت الأوهام العنيدة للنفس. لقد حل الإلهي بيننا، وبتنا نحن «نسِيح في طراوة ذلك الجمال الوضاء».

فكيف لنا بعد ذلك أن نخشى الموت؟ كيف لنا أن نذهل عن الكلمات الأكثر بساطة وجلالًا، يوم سيقبل نحونا؟ «إني لم أعرف في أي أدب آخر، نبرة بمثل ذلك القدر من المهابة والجلال»؛ تلك كانت كلمات المقدمة، التي جاءت للتعليق على القصائد العشر التي كتبها طاغور في تمجيد الموت: «آه! أنتِ يا خاتمة حياتي الأخيرة!/ آه يا موتي! لتسرعي وتهمسي في أذني!/ يومًا بعد يوم كنت أسهر وأنا أنتظرك../ من أجلك أنت، كم تحمّلت أفراح الحياة وعذاباتها/ فكل ما صرت إليه، كل ما أملكه../ كل آمالي وحبي، كل ذلك مضى غامضًا نحوك../ حسبي ومضة من عينيك وستصبح حياتي إلى الأبد رهن إرادتك../ لقد ظفَّرتُ الأزاهير وغدا إكليل العروس جاهزًا../ بعد الزفاف ستغادر العروس بيتها/ ووحيدة في عزلة الليل، ستذهب لملاقاة مولاها» (جيتنجالي/ القصيد 91).

يظل ديوان «قرابين الغناء» في سماء الشعر ياقوتةً آسرة.. سوداء، لا يَنِي بريقها على مر الأيام يزدادُ إشراقًا وبهاءً؛ لأنها تعود بمن يكون قد قرأها وتذوقها، من عالم الحس الظاهر، إلى مرابع الطفولة الغنّاء؛ لذا، يبقى طاغور للمتيمين بالشعر أكثر الشعراء طفولةً؛ وإنها لَطفولةٌ تنفذ إلى قلب العالم وتعيد إليه رُوحه العذراء؛ إنه الهلال في تمام براءته، قوس ضياء يطلق سهام الحق في قلب اللانهاية، قيثارة أبد أوتارها من خيوط الغيب وأنغامها من روح الله؛ كل لحن مرسل، ذروة عشق وكمال وصل، يردد القلب صداه في كل خفقة.. «إيه يا مولاي! لقد وسمت بطابع الخلود بعض اللحظات العابرة من حياتي!».