نبيل عبدالفتاح: علماء الاجتماع العرب لم ينجزوا معرفة متماسكة حول المجتمع العربي لا قبل «الربيع العربي» ولا بعده

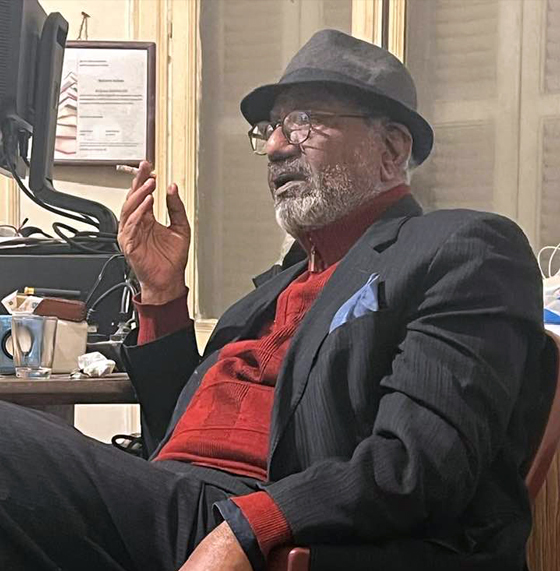

الدكتور نبيل عبدالفتاح أحد أبرز الباحثين الذين تابعوا بالرصد والتحليل والاستشراف المستقبلي شؤون الجماعات الإسلامية في مصر والعالمين العربي والإسلامي، وموقف النظم الحاكمة ومؤسساتها ونخبة الساسة وعلماء الدين والثقافة والمثقفين منها، وتأثيراتها المتعددة في البناء الاجتماعي والثقافي والسياسي؛ لذا يمكن القول: إن مشروعه الفكري، الذي تراكم عبر مسيرة تمتد إلى ما يقارب نصف القرن، يقوم على تفكيك المقاربات بين البنى الدينية والاجتماعية والسياسية لجماعات الإسلام السياسي، انطلاقًا من مرتكزات معرفية وفكرية وتاريخية وسياسية عميقة وكاشفة تضع نصب عينيها الماضي والحاضر والمستقبل، وهو الأمر الذي جعل رؤاه وأفكاره تستشرف المستقبل وتضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع دينيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.

من مؤلفات الدكتور نبيل عبدالفتاح «الدين والدولة الطائفية»، «المصحف والسيف.. صراع الدين والدولة في مصر»، «سياسات الأديان- الصراعات وضرورة الإصلاح»، «النخبة والثورة- الدولة والإسلام السياسي والقومية والليبرالية»، «تجديد الفكر الديني»، «تفكيك الوهم… مصر والبحث عن المعنى في عالم متحول»، «خطاب الزمن الرمادي»، «عقل الأزمة»، «الوجه والقناع» وغيرها. «الفيصل» تحاور المفكر نبيل عبدالفتاح حول أبرز القضايا في الفكر الديني وجماعات الإسلام السياسي، وما يجري مصريًّا وعربيًّا وإسلاميًّا وعالميًّا.

● انطلاقًا من الأحداث الأخيرة وانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا من أفغانستان، وسيطرة حركة طالبان على البلاد.. ما الذي تفكر فيه أميركا -في رأيك- فيما يخص الحركات والجماعات الإسلامية؟ هل تشهد هذه الحركات والجماعات دعمًا أميركيًّا، ليس شرطًا أن يكون بالتسليح أو الخدمات اللوجستية ولكن بالتجاهل والصمت على تطرفها وإرهابها؟

■ يبدو لي أن إدراك وفهم وتفكيك وتحليل الجماعات الإسلامية الراديكالية والسلفيات الجهادية، لا يزال يقف عند حدود المقاربات البسيطة، بدءًا من النظرة الأمنية أو الأيديولوجية -من مصادر أيديولوجية مختلفة، ليبرالية أو يسارية أو من الإسلام السياسي، وسلطاته الدينية- أو النظرة المؤامراتية، التي تحاول نسب أفعالها العنيفة للعدو البعيد أو القريب، والولاء والبراء إلى مؤامرة ما، حيكت سردياتها في أقبية مخابراتية، أو سيبرانية في مكان ما من العالم، وهو استمرار للعقل المؤامراتي السائد لدى بعضهم في أجهزة الدولة أو خارجها.

يميل العقل السياسي إلى الأمور العملية في النظرة إلى تهديدات الإسلام الراديكالي وجماعاته -إذا جاز التعبير- لأنه يرمي، في إطار هيكل القوة في السلطة السياسية، إلى الإجراءات الأمنية الوقائية لمصادر تهدد الأمن، أو إلى الاحتواء لخطة تفجره كظاهرة سوسيو-سياسية داخل البلاد، وعمليات التفجير أو الاغتيال السياسي التي تهدد الأمن السياسي والعام. من هنا نستطيع تفهم السياسة العملية ذات الطابع الأمني والاستخباراتي وارتكازها علي العقل الأمني الأداتي لا العقل السياسي الخلاق في التعامل مع هذه الجماعات، وفي التوغل إلى ما وراء الفعل الإرهابي العنيف لهذه الجماعات، أو التمييز الدقيق بينها وبين الأوساط الاجتماعية التي ظهرت في إطارها، والأسباب والعوامل البنيوية لظهورها، وأساليب تجنيدها، وقدراتها في توظيف التقنيات، في الأسلحة والاتصالات والتجنيد والأداء القتالي، وفي استيعاب الجيل الرابع والخامس للحركة الإسلامية الراديكالية للرقمنة في الاتصالات والدعاية الأيديولوجية، وفي خطاب الإرهاب الرقمي، وفي التجنيد الرقمي، وأيضًا في القدرة على إنتاج ظاهرة الذئاب المنفردة، وعملياتهم الإرهابية الكبرى في بعض الدول الأوربية؛ فرنسا وبلجيكا وبريطانيا… إلخ.

يميل العقل السياسي إلى الأمور العملية في النظرة إلى تهديدات الإسلام الراديكالي وجماعاته -إذا جاز التعبير- لأنه يرمي، في إطار هيكل القوة في السلطة السياسية، إلى الإجراءات الأمنية الوقائية لمصادر تهدد الأمن، أو إلى الاحتواء لخطة تفجره كظاهرة سوسيو-سياسية داخل البلاد، وعمليات التفجير أو الاغتيال السياسي التي تهدد الأمن السياسي والعام. من هنا نستطيع تفهم السياسة العملية ذات الطابع الأمني والاستخباراتي وارتكازها علي العقل الأمني الأداتي لا العقل السياسي الخلاق في التعامل مع هذه الجماعات، وفي التوغل إلى ما وراء الفعل الإرهابي العنيف لهذه الجماعات، أو التمييز الدقيق بينها وبين الأوساط الاجتماعية التي ظهرت في إطارها، والأسباب والعوامل البنيوية لظهورها، وأساليب تجنيدها، وقدراتها في توظيف التقنيات، في الأسلحة والاتصالات والتجنيد والأداء القتالي، وفي استيعاب الجيل الرابع والخامس للحركة الإسلامية الراديكالية للرقمنة في الاتصالات والدعاية الأيديولوجية، وفي خطاب الإرهاب الرقمي، وفي التجنيد الرقمي، وأيضًا في القدرة على إنتاج ظاهرة الذئاب المنفردة، وعملياتهم الإرهابية الكبرى في بعض الدول الأوربية؛ فرنسا وبلجيكا وبريطانيا… إلخ.

في هذا الإطار نحن أمام جماعات يتسم تفكيرها بالحركية والتكيف مع السياقات الرقمية والفعلية، ولسنا أمام ظاهرة الجمود الفقهي النقلي المؤدلج الذي يلعب دورًا تعبويًّا، وفي شرعنة عمليات القتل والطعن والتفجير… إلخ. ثمة تمايز بين الدور الوظيفي التعبوي والتجنيدي المرقمن، وبين الدور الأداتي الذي يتسم بالديناميكية الحركية في التخطيط والتنفيذ، وأيضًا في بث رهاب الخوف من الإسلام عمومًا، والراديكالي على وجه الخصوص.

هذه الرؤية هي مدخل أساسي للإجابة عن الأسئلة العملية حول الإسلام الراديكالي. لماذا؟ السؤال العملي يسعى إلى إجابات عملية مباشرة، تفيد صانع القرار الأمني والاستخباراتي، الذي يرمي إلى الاستفادة من معلومة، أو نظرة ما تفيد في عمليات المواجهة. مشكلة الفعل الأمني الأداتي في أجهزة الدولة -أيًّا كانت، ومنه العقل السياسي، ولا سيما في الدول الشمولية والتسلطية- أنها ليس لديها الرؤى المركبة التي تستصحب السياسي والديني والاجتماعي والثقافي في معالجة جذور المشكلات، ومعهم السلطات الدينية الرسمية التابعة. من هنا يبدو لي فشل العديد من المواجهات بين السلطة وبين الجماعات الإسلامية الراديكالية والسلفية وغيرها؛ لأنها تستخدم الدين، ولا سيما سردياته الوضعية، لأداء أدوار وظيفية في مصادر نظام الشرعية السياسية، وفي التعبئة السياسية والاجتماعية والحشد والمساندة والتبرير السياسي للتيارات السياسية الحاكمة، وفي سياستها الخارجية.

لا يمكن فهم السياسة الأميركية إزاء الجماعات الإسلامية السياسية، إلا من خلال السياسة البريطانية التي وظفت الجماعات الإسلامية ومنها جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة حركات التحرر الوطني، وتجاه الأحزاب الوطنية في المرحلة الكولونيالية ومثالها الحالة المصرية قبل عام 1952م، بعض هذا التقليد انتقل إلى أجهزة الاستخبارات الأميركية، في أعقاب غروب شمس الإمبراطورية الكولونيالية البريطانية، وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وانتقال بعض رجالها بالهجرة إلى الولايات المتحدة، وعملهم في المخابرات الأميركية «السي آي إيه» واستصحبوا معهم التقليد البريطاني في هذا الصدد.

استُعملت هذه السياسة الاستخباراتية ووظائفها في مواجهة الحركة الناصرية؛ من خلال حلف بغداد، والحلف الإسلامي، وتجاه الاتحاد السوفييتي السابق في أفغانستان، وبعد ذلك في أعقاب 11 سبتمبر 2001م، في ضرب معسكرات ومراكز وجود تنظيم القاعدة، ومعها تشتيت حركة طالبان، وأُنفِقَت مليارات الدولارات لدعم حكومات تابعة لها. لم تستطع الولايات المتحدة ولا دول التحالف الدولي -وألمانيا تحديدًا- أن تساهم في خلق نخبة شبابية مدنية قادرة على إدارة شؤون البلاد، وإنما نخب فاسدة محدودة القدرات والخيال السياسي تنتمي إلى التركيبات القبائلية والعرقية. كان الفساد وسوء الإدارة وغياب عقل سياسي وثاب، سمة نخبة الفساد التابعة. ومن ثم كان انهيارها، في ظل تمدد طالبان مجددًا، وإسقاطها النظام الأفغاني التابع، يسيرًا، على نحو كشف عن انهيار السياسة الأميركية، وفشلها الفضائحي الذي مس هيبة الدولة، وجيشها واستخباراتها في أفغانستان، والمناطق الجيوسياسية حولها.

في ضوء هذا الفشل الأميركي، الذي صاحب تاريخيًّا الإخفاق في توظيف الإسلام السياسي، والراديكالي، تستطيع القول: إن تراجع السياسة الأميركية الأداتية البراغماتية، التي تعتمد على التوظيفات المرحلية، لتحقيق مصالحها القومية الآنية في كل مرحلة، ترتيبًا على ذلك ستظل إمكانيات التوظيف أو المواجهة ذات طبيعة زمنية مؤقتة، طالما كانت هناك مصلحة آنية أو حالية، أو مستقبلية في مواجهة مصادر التهديد الأمني -داخليًّا- أو إستراتيجيًّا لمصالحها القومية والكونية.

في ظل تحول اهتمامات السياسة الأميركية إلى الصين وروسيا، والأقاليم الجيوسياسية لكليهما، وحولهما نستطيع قول ما يأتي:

أولًا- إمكانيات استخدام هذه الجماعات واردة، ومستمرة، ولا سيما في بعض مناطق الاضطراب، على نحو ما يتم في أوكرانيا، بعد الغزو الروسي، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات داخلية في أوكرانيا في أعقاب تبريد الأزمة.

ثانيًا- ستظل هناك متابعات أميركية وأوربية إزاء أية محاولات للتهديد الأمني في أوربا، وبخاصة في ظل ظاهرة الذئاب المنفردة -في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا- ومن ثم تمثل هذه الظاهرة الخطرة تهديدًا يشكل حافزًا للمتابعات الأمنية والاستخباراتية اليقظة نسبيًّا؛ لأن صراعات أجهزة الأمن الداخلي والاستخباراتي تبرز في بعض الأحيان وتؤثر في كفاءة المتابعة. الحالة الفرنسية مثالًا في هذا الصدد.

ثالثًا- دعم السياسات الأمنية لدول منطقة الشرق الأوسط إزاء هذه الجماعات ومصادر تهديدها السياسي للأنظمة الحليفة لها، مع استمرارية بعض الخيوط الاستخباراتية والأمنية مع بعض قادة هذه الجماعات كبدائل سياسية للنظم القائمة حال فشلها الأمني والسياسي، مصر على سبيل المثال في نهايات نظام حسني مبارك، ودعم التغيير السياسي مع النهضة، مع فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة.

رابعًا- إمكانية دعم أية مجموعات إسلامية سياسية راديكالية في مواجهة روسيا والصين لخلخلة الاستقرار، إلا أن ذلك يبدو محدودًا، ولن يكون مؤثرًا في كلا البلدين؛ لطبيعة كلا النظامين، واليد الحديدية لكليهما إزاء أية مصادر تهديد لأمنها الداخلي ومصالحها الإستراتيجية.

خامسًا- السياسة الأميركية تجاه إيران. في حال الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران، سيؤدي ذلك إلى ترك مساحات للحركة الإقليمية للنظام الإيراني في المنطقة، وسيغدو التهديد الأمني لبعض دول المنطقة التي تنطوي على مكونات شيعية، يمكن أن تلعب بعض الأدوار الوظيفية للسياسة الإيرانية في الإقليم وإزاء هذه الدول، لكي تلعب إيران دورًا محوريًّا في النظام الإقليمي الشرق أوسطي مع تركيا وإسرائيل.

في هذه الحالة يمكن للولايات المتحدة وحلفائها العودة إلى توظيف الجماعات الإسلامية السياسية السنية في مواجهة التمدد الإيراني، وبخاصة الدور الوظيفي لحزب الله في لبنان، والوجود الإيراني في سوريا، والحركة الحوثية في اليمن، وبعض المكون الشيعي في الدول العربية النفطية. سترمي هذه السياسة إلى تنشيط هذه الجماعات السياسية الراديكالية والسلفيات الجهادية، لمحاولة إجهاض تمدد الدور الإيراني، على الرغم من التوافق معها على هذا الدور صراحة، ثم لابتزاز الدول العربية النفطية سياسيًّا وماليًّا ونفطيًّا. ومن ناحية أخرى ستحاول هذه الدول من خلال العلاقات مع إسرائيل، أن توظفها في العلاقة مع الولايات المتحدة، أو لدعم أمنها القومي إزاء إيران.

في هذه الحالة يمكن للولايات المتحدة وحلفائها العودة إلى توظيف الجماعات الإسلامية السياسية السنية في مواجهة التمدد الإيراني، وبخاصة الدور الوظيفي لحزب الله في لبنان، والوجود الإيراني في سوريا، والحركة الحوثية في اليمن، وبعض المكون الشيعي في الدول العربية النفطية. سترمي هذه السياسة إلى تنشيط هذه الجماعات السياسية الراديكالية والسلفيات الجهادية، لمحاولة إجهاض تمدد الدور الإيراني، على الرغم من التوافق معها على هذا الدور صراحة، ثم لابتزاز الدول العربية النفطية سياسيًّا وماليًّا ونفطيًّا. ومن ناحية أخرى ستحاول هذه الدول من خلال العلاقات مع إسرائيل، أن توظفها في العلاقة مع الولايات المتحدة، أو لدعم أمنها القومي إزاء إيران.

سياسة دعم الدور الإيراني من ناحية، ومحاولة إنهاكه وإضعافه من ناحية أخرى، ستغدو في نظرنا استمرارًا لسياسة توظيف هذه الجماعات الإسلامية الراديكالية متى كانت أداة بيد السياسة الأميركية. ويلحظ أمنيًّا أن بعض هذه الجماعات، تناور مع السياسات الغربية والأميركية، وتتحالف أحيانًا، ثم توجه ضرباتها للمصالح الأميركية والغربية، ومثالها القاعدة وسياسة العدو البعيد، وتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

الدعم التسليحي واللوجيستي، سيكون واردًا في بعض البلدان، ومثالها سوريا حال عدم الوصول إلى اتفاق مع إيران حول السلاح النووي، وأيضًا إمكانية استمرار ذلك، لإنهاك الوجود الإيراني، مع الضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة، لبعض المواقع الإيرانية في سوريا.

طالبان وثورة الخميني

● حالة من الذعر انتابت كثيرين في الشرق الأوسط جراء احتمالية تأثير صعود حركة طالبان في مناطق الصراعات.. هل يمكن تشبيه صعود حركة طالبان بثورة الخميني؟ وهل تشكل طالبان دولة سنية على غرار إيران الشيعية؟ وما الذي يمكن أن يستتبع ذلك حال حدوثه؟

■ لا يمكن مقارنة حركة طالبان بثورة الخميني من زاوية اختلاف المذهب الديني والنظام الأيديولوجي الديني بين كليهما. طالبان حركة سنية متشددة ومتطرفة في بنيتها الأيديولوجية النقلية، وفي تصوراتها للهندسة الاجتماعية والسياسية والقانونية التي تتسم بالتشدد، والتركيز على السرديات النقلية التاريخية للإسلام السني، ومحاولة تطبيقها على الواقع القبلي والعرقي والمناطقي الأفغاني، مع بعض التداخلات العرقية/ المذهبية الشيعية. طالبان حاضنة تاريخية لتنظيم القاعدة، وتحولاتها في تحديد أهدافها وعملياتها وانتشارها ومناطق تحركها وعملياتها الجيوسياسية المتحركة. هذه الحاضنة السنية المحافظة، والمتشددة نقليًّا، التي تعتمد على فرض تصوراتها، وهندساتها القانونية والاجتماعية والسياسية، على تركيبات قبلية، وعلى التمييز الذكوري ضد المرأة في نظام الأحوال الشخصية، وفي نطاق الوظيفة، وجهاز الدولة الطالباني. البيئة القبلية والسنية النقلية المتشددة تعتمد على فوائض الذكورية القبلية والدينية المذهبية. من هنا تبدو الحاضنة الطالبانية ملائمة للراديكالية الإسلامية العولمية -ومصادرها التجنيدية الشرق أوسطية، والذئاب المنفردة الأوربية- كقاعدة ارتكاز. في الوقت ذاته الأيديولوجيا المذهبية الطالبانية، ستجد لها سندًا في نظرائها في السلفيات الجهادية، في مواجهة أي مصادر لتهديد وجودها وسيطرتها على أقاليم أفغانستان، سواء في القتال معها، أو في العمليات الخارجية ضد العدو البعيد.

كلا النموذجين الطالباني والإيراني قد يبدو شكليًّا أنهما كليهما متشابهان، من حيث الارتكاز الأصولي على المذهب الديني/ السياسي، لكن إمعان النظر يكشف عن تغايرهما، انطلاقًا من المذهب، وما وراءه من تقاليد سوسيو-مذهبية، وسوسيو-ثقافية، وسوسيو-تاريخية، وسوسيو-سياسية. ومن ثم فإنهما كليهما مختلف في نمط أصولية المذهبية المسيسة. طالبان كنظام وهندسة دينية سنية نقلية تحاصر الحيوية الاجتماعية والثقافية من خلال نمط الدكتاتورية الذكورية المذهبية، ووضع المرأة ضمن معتقلاتها الدينية الاتباعية النقلية، على نحو نسقية التركيبات القبلية/ العرقية الحيوية، والثراء الثقافي، في ظل تقييد الحريات، وعلى رأسها الحريات الشخصية والعامة.

المرجح نسبيًّا أن النموذج الطالباني مآلاته الفشل، وضعف القدرة على التأثير في مناطق الأغلبية السنية. الأصولية المذهبية الطالبانية لا تملك تأثيرًا من زاوية مثال الدولة الإسلامية، في العالم العربي؛ لأنها تمثل التركيبة الأفغانية القبلية العرقية وثقافاتها وتاريخها، ولا تقدم جديدًا بخصوص التصورات السائدة والناقصة والسائلة والعامة عن الدولة الإسلامية. مثال ذلك تجربة دولة الخلافة -داعش- التي اعتمدت في بعض تصوراتها على بعض الأساليب العنيفة والوحشية والإرهابية لطالبان، لكنها لم تنجح، على الرغم من أنها كانت حاضنة لأهل السنة العراقيين والسوريين في بعض المناطق، ومنهم بعض الكوادر العسكرية لجيش صدام حسين، في مواجهة الهيمنة الشيعية في عراق برايمر وما بعده، في تشكيل النظام العراقي، بدعم إيراني سافر.

النموذج الطالباني لا يؤثر في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحماس في قطاع غزة، والنهضة في تونس، والتيار الإسلامي في السودان، وأبناء حزب المؤتمر الوطني وبقاياه بعد الانقلاب، وأبناء الترابي في نظام البشير، وجهاز الدولة السوداني. ثمة اختلافات في الخلفيات السياسية والاجتماعية والثقافية بين هذه البلدان وبين التجربة الطالبانية.

الانسحاب الأميركي واستيلاء طالبان على السلطة، وانهيار الدولة والتحالف الدولي في أفغانستان، هو ما يشكل إلهامًا للسلفيات الجهادية، ويمثل تنشيطًا لموجات إرهابية يمكن أن تنطلق بين الحين والآخر، في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وربما لموجة من الجيل الخامس من الحركة الإسلامية الراديكالية. من ناحية أخرى احتمال عودة عمليات مستقبلية لذئاب منفردة في الخواصر الهشة في أوربا، مع ازدياد كراهية اليمين الأوربي المتطرف إزاء الأقليات العربية الإسلامية، وأبرز الأمثلة على ذلك الخطاب اليميني العنصري في الانتخابات الفرنسية الرئاسية، ومشكلات عدم الاندماج الداخلي، مع تهميش هذه الأقلية في «ضواحي الإسلام»، وفق تعبير صديقنا جيل كيبيل في كتاب له بهذا الاسم.

الصراع السني – السني

● أمام المواجهة بين تنظيم داعش وحركة طالبان الآن، وقبلها المواجهات بين مختلف التنظيمات والجماعات في ليبيا وسوريا والعراق.. كيف تفسر آليات التنافس والصراع السني- السني؟ وما أبرز مآلاته؟

■ الصراع والتنافس بين المنظمات السياسية الأيديولوجية سمة عامة في غالبية تواريخ هذه المنظمات والأحزاب السياسية -العلنية والسرية- وهو ما برز في تاريخ الأحزاب الماركسية والقومية العربية في العالم العربي. خذ الخلافات والتنافس بين الحزب الشيوعي المصري، والمؤتمر -من داخلها- ثم بينهم، وبين التيار الثوري، و8 يناير، وحزب العمال الشيوعي المصري والتروتسكيين. الخلاف حول التنظير الأيديولوجي لطبيعة المرحلة السياسية والسلطة، وعلى بعض الجوانب البرامجية، وفي السياقات ذاتها هناك الخلافات البينية القائمة على الصراع على الدور، والخلافات الأيديولوجية والشخصية بين بعض قيادات التنظيم… إلخ. وما حدث في تاريخ العلاقات بين الأحزاب السياسية القومية العربية، بين حزبي البعث في سوريا والعراق وبين الناصرية والبعث، وأيضًا صراع معمر القذافي مع عديد من الأحزاب القومية العربية الأخيرة.

ظاهرة التنافس والصراع داخل الجماعات الإسلامية السياسية جزء من تاريخها، بين جماعة الإخوان المسلمين، والجمعيات السلفية وبين الإخوان والجهاد، والجماعة الإسلامية وبين الإخوان، وبين جماعة المسلمين المعروفة بالتكفير والهجرة، وبين الإخوان وحزب التحرير الإسلامي، وبينها وبين جماعة التوقف والتبين. الصراع حول التصورات الأيديولوجية، وأيضًا حول أساليب التجنيد لقواعد الجماعة، ومثالها استقطاب عناصر الجماعة الإسلامية للإخوان… إلخ. لا تقتصر الخلافات والتباينات على البرامج، وإنما تمتد إلى محاولة توسع كل جماعة على حساب الأخرى داخل هذا البلد أو ذاك، وإنما تمتد إلى مناطق أخرى. والتنافس القيادي بين زعامات هذه المنظمات الإسلامية السياسية والراديكالية، بين القاعدة وداعش وبين الجماعات الإسلامية في سوريا. السعي إلى بناء المكانة على الخريطة السياسية الإسلامية، هي جزء من ديناميات التنافس بينها، وأيضًا من خلال العمليات الإرهابية، ومدى ما تحدثه من صدمة، وخوف ورعب وفزع؛ لأن ذلك يحقق الهدف من العمل الإرهابي. الصراع السني/ السني الأصولي، يختلف عن الشيعي؛ لأن الوضع الأقلي للمنظمات الشيعية، يؤدي إلى تخفيض التنافس، بل يدفع للتنسيق، والتكامل بين هذه المنظمات، ومثالها حزب الله في لبنان، مع جماعة الحوثي في اليمن، وبين حزب الله، وبعض الجماعات الشيعية السياسية في العراق.

ظاهرة التنافس والصراع داخل الجماعات الإسلامية السياسية جزء من تاريخها، بين جماعة الإخوان المسلمين، والجمعيات السلفية وبين الإخوان والجهاد، والجماعة الإسلامية وبين الإخوان، وبين جماعة المسلمين المعروفة بالتكفير والهجرة، وبين الإخوان وحزب التحرير الإسلامي، وبينها وبين جماعة التوقف والتبين. الصراع حول التصورات الأيديولوجية، وأيضًا حول أساليب التجنيد لقواعد الجماعة، ومثالها استقطاب عناصر الجماعة الإسلامية للإخوان… إلخ. لا تقتصر الخلافات والتباينات على البرامج، وإنما تمتد إلى محاولة توسع كل جماعة على حساب الأخرى داخل هذا البلد أو ذاك، وإنما تمتد إلى مناطق أخرى. والتنافس القيادي بين زعامات هذه المنظمات الإسلامية السياسية والراديكالية، بين القاعدة وداعش وبين الجماعات الإسلامية في سوريا. السعي إلى بناء المكانة على الخريطة السياسية الإسلامية، هي جزء من ديناميات التنافس بينها، وأيضًا من خلال العمليات الإرهابية، ومدى ما تحدثه من صدمة، وخوف ورعب وفزع؛ لأن ذلك يحقق الهدف من العمل الإرهابي. الصراع السني/ السني الأصولي، يختلف عن الشيعي؛ لأن الوضع الأقلي للمنظمات الشيعية، يؤدي إلى تخفيض التنافس، بل يدفع للتنسيق، والتكامل بين هذه المنظمات، ومثالها حزب الله في لبنان، مع جماعة الحوثي في اليمن، وبين حزب الله، وبعض الجماعات الشيعية السياسية في العراق.

الحالة السنية تنافسية في إطار الأكثرية السنية، سواء على مستوى كل بلد على حدة، أو على الصعيد الدولي والعربي. مثال ذلك التنافس التاريخي داخل الجماعة ذاتها، ومثال ذلك جماعة الإخوان والجماعات الأخرى، وبين الإخوان في مصر وجماعة الدكتور حسن الترابي، منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، وخروجه على الجماعة والانشقاق الذي تم في السودان، ثم بين الترابي وبعض تلاميذه من داخل تنظيمه، وبينه وبيت بعضهم من قادة التنظيم وأمنه الداخلي، ومشاركتهم في انقلاب عمر حسن البشير على الترابي. أيضًا التنافس الضمني في التنظيم الدولي للجماعة، بين الجماعة الأم في مصر، وبين بعض قادة الجماعة عربيًّا، وسعيهم لأن يكون أحدهم المرشد العام للجماعة، ورفض قادة الجماعة الأم لهذا المسعى.

هذا الصراع جزء من علاقات القوة البينية والتاريخية داخل هذه الجماعات الإسلامية السياسية السنية، وستستمر، وهو جزء من التباينات الفقهية السياسية، بين هذه الجماعات منذ نشأتها حتى الآن وما بعد هذه المرحلة.

● هل استطاع علماء الاجتماع العرب إنتاج معرفة متماسكة للمجتمعات العربية في حقبة ثورات الربيع العربي وما بعدها؟

■ لا قبلها ولا بعدها إلا قليلًا، والدراسات السائدة غالبها الأعظم مؤدلج، ومديح للانتفاضات الجماهيرية ذات النفس الثوري، ولأسباب فشلها وانهيارها، وأيضًا لسطوة التسلطات السياسية والقمع وموت السياسة مجددًا.

ظاهرة العنف الديني

● على من يمكن إلقاء اللوم في انتشار الأفكار المتطرفة والعنف في العديد من المجتمعات العربية: الدين أم النظم الحاكمة أم النخب الفكرية التي لم تنجز حركة إصلاحية متكاملة أم الظرف التاريخي أم لكل ذلك دوره فضلًا عن أسباب أخرى؟

■ ظاهرة العنف الديني المادي والرمزي والخطابي وعنف اللغة الممتدة طيلة أكثر من خمسين عامًا مضت، وراءها أسباب عديدة، داخل كل مجتمع عربي. بعضها ذو خصوصية داخل هذا البلد أو ذاك، وبعضها الآخر ينطوي على بعض من التشابهات السوسيو-سياسية والسوسيو-دينية، والسوسيو-ثقافية، مع بعض التمايزات بين كل حالة وأخرى. هل المشكلة في الدين، ومصدره المقدس؟ الأديان عمومًا وليس الإسلام فقط، هي منظومة من المبادئ العامة العَقَديّة والطقوسية العبادية، والأخلاقية، والقيم الفضلى. الإسلام عابر للأزمنة إلى يوم الدين، من خلال مبادئه وقيمه وعقائده التوحيدية. المشكلة تكمن فيما يأتي:

أولًا- إشكاليات العلاقة بين النص والعصر، وضرورة الاجتهاد، والتجديد في سياسة التأويل والتفسير، وإعمال مبدأ المصلحة، حتى مشكلة السلطة الدينية الرسمية، ورجال الدين في جمودهم الفكري، وتكوينهم المعرفي وثقافتهم، التي لا تتجاوز التكوين النقلي، وآلياته التي تعتمد على الحفظ والتكرار للسرديات الوضعية حول الإسلام، وتحول أغلبهم إلى لعب الدور الوظيفي كوسيط بين النص والمؤمنين، وإضفاء طابع شبه مقدس على هذا الدور، وهو أمر يتنافى مع الإسلام الذي لا توجد داخله سلطة بين المؤمنين وبين رب العزة جل جلاله وعلت قدرته وشأنه، مثل المسيحية.

في الأرثوذكسية القبطية المصرية، تحول رجال الدين إلى تمثيل للمذهب، في نزعة تختصر الأرثوذكسية، والأقباط كمواطنين في دورهم، وهندستهم لحياة المواطن القبطي، في نزعة تتسم بالجمود، وإقامة الحواجز بين القبطي المصري ومجتمعه وعصره. وفي عالم الإسلام السني تحول رجال الدين إلى سلطة تابعة للسلطان السياسي الحاكم، ومن ثم وُظّف الدين في العمليات السياسية لأداء أدوار سياسية تمثلت فيما يأتي:

أولًا- توظيف الدين كأحد مصادر الشرعية السياسية للنظام في غياب القيم والثقافة السياسية والمؤسسات الديمقراطية.

ثانيًا- وظيفته التعبئة الاجتماعية والحشد السياسي وراء خطابات السلطة وسياساتها وقراراتها أيًّا كانت تناقضاتها مع بعضها، من لحظة إلى أخرى، ومن مدة لأخرى. مثال: فتاوى الأزهر ضد إسرائيل، ومع اتفاقية كامب ديفيد”! ومواقفه من سياسة التأميم الناصرية، والإصلاح الزراعي، ثم نقيضها في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات.

ثالثًا- المساندة السياسية للسلطة الحاكمة في نظام السياسة الخارجية، والأهم توظيف الإسلام في توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه العالم الإسلامي، وإفريقيا جنوب الصحراء أيام الناصرية.

رابعًا- استخدام الدين في الضبط السياسي والاجتماعي.

خامسًا- توظيف الدين في إنتاج استقطابات سياسية وطائفية؛ لكسر الاستقطابات السياسية والاجتماعية واحتقاناتها المتفاقمة والمستمرة.

سادسًا- استخدم الدين وتأويلاته، في مواجهة الخصوم السياسيين من الجماعات اليسارية. مثال: السادات إزاء الناصريين والماركسيين على اختلاف جماعاتهم.

سابعًا- توظيف بعض السلفيين والجماعات الإسلامية في مواجهة بعضهم بعضًا. مثال: السلفيين إزاء جماعة الإخوان، وهذه إزاء الجماعات الإسلامية التكفيرية في عصر مبارك.

ثامنًا- فتح الباب قانونًا أمام دعاوى الحسبة السياسية الدينية للجمهور، برفعها عن طريق الادعاء المباشر، أو عن طريق آلية الشكوى للنيابة العامة، واستخدمت ضد الأدباء، في دعاوى لاتهام المثقفين والكتاب والصحفيين والأدباء والشعراء، بالردة عن الإسلام! وذلك قبل تغيير النصوص في قانون الإجراءات الجنائية.

هذه الوظائف وغيرها تشير إلى الأدوات الوظيفية السلطوية للدين في العمليات السياسية، وهي تشير إلى سطوة الفهم السلطوي الأداتي للدين ووظائفه، وهو ما أدى إلى ما يأتي:

هذه الوظائف وغيرها تشير إلى الأدوات الوظيفية السلطوية للدين في العمليات السياسية، وهي تشير إلى سطوة الفهم السلطوي الأداتي للدين ووظائفه، وهو ما أدى إلى ما يأتي:

أ- خلق بيئة دينية مسيسة ومضطربة؛ نظرًا لأن الجماعات الإسلامية السياسية والسلفية اعتمدت على ذلك في تمددها القاعدي اجتماعيًّا في الأرياف وقيعان المدن وهوامشها، وطرحت خطاباتها الدينية الوضعية النابذة لخطاب السلطة السياسية حول الدين ورفضه، بل تكفير السلطة السياسية الحاكمة.

ب- تديين مناهج التعليم في العلوم الاجتماعية.

ج- دور المدرس في الدرس الرسمي حول الدرس المقرر وتديين عملية التعليم، من خلال بعض المدرسين المنتمين للحركة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين. واعتماد العملية التعليمية على التلقين والحفظ والنقل، على نحو يسهل النفاذ إلى الطلاب من خلال التأويل الديني الوضعي.

د- توظيف الدين في الجمود الفكري والاجتماعي ونشر المرويات الاجتماعية في التدين الشعبي المتغير، وإحداث فصل بين المؤمنين والعوام، وبين ديناميات الحياة والفقر الاجتماعي. وقد أدى هذا إلى تغييب الوعي الجمعي في ظل ظواهر الأمية الدينية التي تسهل ترويج الخطابات الدينية السلطوية، وغيرها من الجماعات.

المشكلة إذن مركبة وتاريخية وتراكمية، ويمكن إيجازها أيضًا فيما يأتي:

1. زمة تأويلية وتفسيرية، من رجال الدين النقليين التقليديين، وتبعيتهم للسلطان السياسي العربي. 2. أزمة تقديس للسرديات التاريخية الوضعية من جانب رجال الدين وجموع العاديين. 3. أزمة عدم التمييز الخلاق بين المقدس والوضعي. 4. أزمة التدين والخلط بينه وبين الدين، الأول وضعي وشعبي بامتياز، ومتغير وفق تغيرات التدين الشعبي، ويخلط داخله بين المرويات الشعبية والأسطورية حول الدين المقدس، وبين الوضعي البشري للمؤمنين بالدين الإسلامي. 5. ثمة ميل منذ دولة ما بعد الاستقلال في المجتمعات العربية -لبنان وسوريا والعراق، والسودان، والجزائر، والمغرب، ذات التعدديات الدينية والمذهبية والقبائلية والعشائرية والعرقية واللغوية والمناطقية- إلى إقامة الحواجز بين الأديان والمذاهب، على أساس النبذ والتجريح والتشكيك في عقائدهم. هذا الاتجاه تمدد مع حركات الإسلام السياسي التي شيّدَت جدران الكراهية للآخر الديني، بهدف السيطرة على جماعة المؤمنين، وأيضًا لمواجهة السلطة من خلال إضعافها بالانقسامات الرأسية الدينية والطائفية، وللتعبئة الدينية ضدها من خلال الآخر الديني.

لا شك أن الدين الشعبي شملته تحولات من خلال خطابات الفكر الديني الشكلاني والطقوسي الوضعية، على نحو أشاع التطرف المحمول على سند ديني وضعي، وكراهية السلطة لممارساتها، وأيضًا لجمود المؤسسات الدينية. ومن ثم بات التطرف حالة اجتماعية ودينية وسياسية في ظل تراجع الثقافة وتردي التعليم في العديد من البلدان العربية.

المؤسسات الدينية

● في ظل تخبط وتشرذم المؤسسات الدينية العربية وعدم وجود مرجعية دينية متوافقة أو متوائمة، وأيضًا حصار المفكرين والمثقفين والمجددين التنويريين من رجال الدين وتحجيم حضورهم المجتمعي. هل نحن مؤهلون لإصلاح ديني يؤسس لإسلاميات نقدية حديثة ومنفتحة وقادرة على مواكبة التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي؟

■ مفهوم الإصلاح، هو إدخال بعض التعديلات في أي نسق أو منظومة سياسية، أو اجتماعية أو ثقافية. ومن ثم فهو تعديل جزئي وليس هدمًا للنسق أيًّا كان. والإصلاح الديني لا يعني أي تعديل في المقدس الديني، والعياذ بالله، غالبًا الإصلاح يمس بعض أو كل هذه الأمور؛ لأن الإصلاح الديني لا يعني الثورة التي تشمل كل النظام السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي والديني.

الإصلاح في المجال الديني يشمل ما يأتي:

أـ- إعادة وضع الحدود بين المجال العام الديني والمجال العام السياسي، في إطار من حريات الفكر والبحث العلمي والتعبير والتدين والاعتقاد -هناك اجتهادات أزهرية في هذا الصدد: انظر مولانا الشيخ عبدالمتعال الصعيدي مثالًا- ووقف الأدوار الوظيفية السياسية للدين في العمليات السياسية، وفي توظيف المؤسسات الدينية الرسمية التابعة في السياسة.

ب- الإصلاح الديني يدور حول المقاربات التأويلية والتفسيرية للنص المقدس، تعالى وتنزه، ومن ثم يدور حول المسألة التفسيرية ومراجعات بعض التفسيرات التاريخية في السرديات التفسيرية الوضعية لكبار المفسرين.

ج- التمييز بين المقدس والوضعي التأويلي ورفع شبه القداسة عن الثاني، وإخضاعه للبحث السوسيوتاريخي والثقافي بوصفه بشريًّا بامتياز واجتماعيًّا وتاريخيًّا. ومن ثم يخضع للدراسة العلمية والمقاربات الجديدة، ويستصحب ما يعد صالحًا لمواجهة تحولات كل مرحلة تاريخية. والإصلاح لا يعني هدم السرديات الدينية الوضعية، الذي تقف ضده السلطة الدينية ورهاب الإصلاح، والتجديد الديني الذي تخشاه.

د- إصلاح النظام التعليمي ومناهجه داخل المؤسسات الدينية وفي التعليم العام والجامعي.

هـ – إصلاح النظام المؤسسي وهياكله داخل المؤسسات التعليمية والدينية، ولا سيما في نمط الإدارة الدينية والتعليمية.

و- إدماج المعارف الجديدة في العلوم اللغوية والاجتماعية ضمن مناهج التعليم الديني والعام، ومعها الدمج مع الثقافة في العملية التعليمية، والاعتماد على ثقافة السؤال لا الإجابات النقلية الوضعية سابقة التجهيز، ولا الإحالة في الأجوبة عن الأسئلة الجديدة والمتغيرة إلى الإجابات النقلية الوضعية القديمة، ولا في خطاب الإفتاء؛ لأن الإجابات والفتاوى في مختلف المذاهب لا تحتاج إلى رجل الدين؛ فأغلبها على مواقع الشبكة العنكبوتية! ومن ثم لا موجب لإعادة طرحها قولًا أو شفاهة أو كتابة من رجل الدين التقليدي المسيطر والتابع للسلطة السياسية.

ز- إدخال الرقمنة كلغة ومفاهيم ومقاربات في التعليم الديني والعام. والرقمنة لا تعني إنشاء مواقع رقمية للسلطة الدينية لنشر آرائها وفتاواها التقليدية على أسئلة قديمة، وصياغات جديدة لها، دون إزاحة السؤال القديم، والإجابة النقلية الفقهية الوضعية عليها.

ح- مواجهة الأمية الدينية وسط الجمهور في عصر العاديين الرقمي من خلال أساليب تعليم حديثة، وعدم الخلط بين الديني والعقائدي وبين العلوم الحديثة.

من هنا لا بد من الإشارة إلى أن فوائض التدين الشعبي والسلطوي السائدة منذ الاستقلال عن الكولونيالية، يشكل عائقًا بنيويًّا إزاء الإصلاح الديني، الذي يحتاج إلى بناء سياسة دينية إصلاحية مختلفة، وعلى نحو سريع؛ لأن أسئلة وتحولات العالم الرقمي والإناسة الروبوتية صاعقة على العقل الديني، وأنماط التدين السائدة والتحول بين الأديان، واللاأدرية، والإلحاد.

من هنا لا بد من الإشارة إلى أن فوائض التدين الشعبي والسلطوي السائدة منذ الاستقلال عن الكولونيالية، يشكل عائقًا بنيويًّا إزاء الإصلاح الديني، الذي يحتاج إلى بناء سياسة دينية إصلاحية مختلفة، وعلى نحو سريع؛ لأن أسئلة وتحولات العالم الرقمي والإناسة الروبوتية صاعقة على العقل الديني، وأنماط التدين السائدة والتحول بين الأديان، واللاأدرية، والإلحاد.

الحديث عن إسلاميات نقدية تاريخية بدأ مع بعض الباحثين، في أوساط كبارهم، ومثقفين بارزين في المقاربات التاريخية لبعض السرديات الدينية التاريخية، ومن المرجح أن استخدام سلاح التكفير إزاءهم، يفقد تأثيره القديم بمرور الوقت، ولم يعد يؤثر كما كان في الماضي مما أشاع الخوف وسط الباحثين، والكتاب، في زمن المد الإسلامي السياسي والراديكالي منذ هزيمة يونيو 1967م وإلى المرحلة الراهنة. والمطلوب مواجهة الاختلاف في المقاربات والرؤى، بالرأي والبحث. حتى هذه اللحظة تبدو التسلطية السياسية مسيطرة وعمياء ومعها التسلطية الدينية التابعة، وثمة حاجة لسياسات دينية جديدة تستصحب عصرنا وأسئلته.

الحالة المصرية

● تشكل كتبك «سياسات الأديان»، «الحرية والمراوغة»، «الخوف والمتاهة»، «النخبة والثورة»، و«اليوتوبيا والجحيم» وأخيرًا «تجديد الفكر الديني» رؤًى وأفكارًا استهدفت فيها تحليل وقراءة الحالة المصرية في عمق تحدياتها الاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية.. في ضوء ما أنجزته إلى أين وصلت الحالة المصرية الآن؟

■ ثمة تحولات كبرى تتم في حنايا النظام الاجتماعي في الحالة المصرية، وفي العديد من الحالات العربية. تحولات تبدو بعيدة من سطح بعض ظاهرها السلوك الاجتماعي، والقولي اليومي. تختفي فيما وراءه وإضماراته، بين الغاطس والظاهر، إلا أن الانفجار الخطابي الرقمي كاشف عن بعضها، ولا سيما مستويات العقل العام… هناك بعض ازدواجيات سلوكية وقولية بين ظواهر الأقنعة الاجتماعية، وتديين اللغة اليومية بين الناس، وانتهاكها سلوكيًّا، والتناقضات بين القولي والفعلي المناهض للشفاهي المتدثر بالمقولات الدينية. وثمة تهتك للأنسجة في نظام القيم الاجتماعية التي تشظت وتذرت، في نظام الأسرة والعلاقات الموازية خارج نطاقه، في أزمة تكوين الأسر، وتصدعها الفعلي، وارتفاع معدلات الطلاق، وازدياد عسر الحياة اقتصاديا، والبطالة وتأنيث بعض من الأسر المصرية.. فتور العلاقات الحواسية داخل الأسرة، وتحولها إلى استهلاك سريع، ينطق بالملل والرغبة في الانفصال، وسقوط أساطير المتع الحواسية ومخيالاتها القديمة، وانتشار تناول بعض المواد المخدرة، إضافة إلى الازدواجيات بين الديني والفعلي لعجز الخطابات الدينية المسيطرة على تقديم إجابات عن أسئلة الشباب، والتحول إلى اللاأدرية، أو الإلحاد، وتمددها. ثمة بعض التراجع للأدوار الوظيفية، والتكوينية للثقافة في حياة المصريين، وتراجع لأدوار المثقفين والمفكرين وربما نهاية أدوارهم القديمة.

الأخطر من ذلك تحول التدين الوضعي وأنماطه المعيشة إلى حامي للازدواجية والمراوغة، والنفاق المتبادل، ولتغطية الشرور والآثام الشخصية وشبه الجماعية. أصبح الخطاب اليومي المتدثر بالتدين، مسيطرًا على التدين الفعلي الفردي، في العلاقة مع الله تبارك وتعالى مباشرة، وتحولت المؤسسة إلى سلطة دينية تابعة والطقس الاستعراضي بديلًا عن القيم والعقائد الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر وغيرها من البلدان العربية. أصبح الشكل الاستعراضي هو أساس التدين التمثيلي الظاهري، ونظام الزي دلالة على التدين. وهذه لعبة سياسية للجماعات الإسلامية الدينية، لتديين الجسد، والمجالين العام والخاص. ومن خلال نظام الزي، نرى الآثام والشرور متجسدة في السلوك لدى بعضهن/ بعضهم. أصبحت المشاهد الاجتماعية ضاجة وصارخة بالتناقضات الحادة بينما لا إنتاج رفيع إلا لقلة في الفكر والإبداع، لا اختراعات علمية، لا إنتاج حقيقي، استهلاك مفرط بلا إنتاج وطني، تدهور في الخدمات. وباتت موسيقا قاع المدن والأرياف هي موسيقا وغناء النخبة في الساحل الشمالي. تمثيلات استعراضية في المصايف لا علاقة لها بثقافة المصيف لدى النساء والرجال في غالبهم. الحالة المصرية تتغير إلى المزيد من التخلف الحضاري المصري والعربي حيث المال والثراء، أيًّا كانت مصادره، هي القيمة العليا في الحياة!

ثمة سطوة لثقافة الرقمنة في عصر العاديين تشكل وتعيد تشكيل ذهنية بعض المصريين، وبعض من قيمهم التي تتحول بسرعة فائقة. مجتمع في حالة إعادة تشكل في ظل غياب الدراسات الإمبيريقية، السوسيو-ثقافية، والسوسيو-سياسية والأنثروبولوجية. وهناك فجوات بين قانون الدولة وقانون الواقع. ما سبق هو علامات تحول وتحتاج إلى البحث والدرس والتحليل. وهناك حاجة مُلحّة لإعادة النظر في تاريخها الرسمي والشفاهي، وأيضًا إعادة النظر في أساطير الحياة المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وضرورة إحداث نهضة في الترجمة عن اللغات المختلفة، ولا سيما الآسيوية، وإعادة النظر في نموذج التنمية السائد. مصر تتغير، وفي حالة حركة، ولا يزال الإعلام راكدًا محدود المهنية، والكفاءة، والحركة الثقافية يجتاحها طوفان سردي، غالبه لا قيمة له.

هناك فجوات واسعة، بين الإنتاج المعرفي الكوني المقارن في تشكيل عقل النخبة المصرية المثقفة، مع تدهور النظم التعليمية، وتحتاج إلى وقفة تاريخية لنقد الذات الوطنية، والفردية، حتى يمكننا الإقلاع وراء عالمنا المتغير. الحالة المصرية والباثولوجيا الاجتماعية والثقافية والسياسية، تحتاج إلى تشريح قاسٍ وحازم لمواجهة عصور متغيرة ومتحولة معًا.

الثقافة والتطرف

● لك دراسة مهمة عن الثقافة المصرية في مواجهة ثقافة التطرف والعنف والإرهاب ضمن كتاب «تجديد الفكر الديني»، أكّدت في مدخلها أن دور الثقافة والمثقفين في مواجهة الأيديولوجية الدينية العنيفة لم يدرس على نحو معمق أو أنه مدروس على نحو جزئي، على الرغم من دورهم الذي أكدته دراستك.. لماذا؟

■ ما لم يدرس هو أثر أعمال المثقفين والباحثين في عملية صناعة القرارات السياسية، على صعوبة ذلك. من ناحية أخرى الرهاب أو الخوف من التكفير الذي شاع لدى بعضهم ولا سيما الشعراء والأدباء، وأيضًا في الأعمال السينمائية والمسرحية، وظاهرة صمت المثقف، أو موت المثقف. من ناحية ثانية لم تظهر دراسات، إلا قلة قليلة جدًّا، في إعادة النظر في تحليلات الباحثين لظواهر العنف السياسي والاجتماعي ومحمولاتها الدينية السند والمرجعية المذهبية السنية. بعض الباحثين على قلتهم هم من أناروا الطريق لفهم أعمق لظواهر الحركات الإسلامية السياسية في هذا الصدد، وتحديدًا في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، من تقرير الحالة الدينية في مصر، والتقرير الإستراتيجي العربي، ومؤلفات بعضهم في هذا الصدد.

المستقبل آجلًا وعاجلًا

● تقول في واحدة من دراساتك: إن حالة التعايش الديني والاجتماعي والثقافي في الدول والمجتمعات العربية انتقلت من مرحلة الاحتقان والتوترات المستمرة إلى الأزمات المتراكمة. كيف ترى مستقبل الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية داخل هذه المجتمعات في ظل تمدد الحركات الراديكالية؟

■ هذا المستقبل في آجاله القصيرة والمتوسطة سيشهد استمرارية نسبية لثقافة العزل والاستبعاد السياسي، وثقافة رفض الحق في الاختلاف الديني والعرقي والمذهبي، نظرًا لطبيعة النظم السياسية الشمولية والتسلطية التي تواجه مشكلة التكامل الوطني وأزماته. ناهيك عن الفوائض التاريخية للتدين الشعبي الرافض للآخر الديني في داخل التدين الشعبي ومصادره وروافده ودور الجماعات الدينية، في توظيف الانقسامات العرقية والمذهبية والدينية والمناطقية في السيطرة الرمزية على قواعدها الاجتماعية، وتمددها القاعدي، وسط الأغلبيات الشعبية. في مصر ما بعد 30 يونيو 2012م، هناك تحرك نسبي للدولة لإقرار المواطنة للأقباط، ومن ثم أوضاعهم أفضل من ذي قبل، وهو أمر إيجابي تمامًا، لكن انعكاساته المجتمعية لا تزال تواجه عوائق اجتماعية مرجعها سوسيو-تاريخي، وبخاصة مع التحرك القاعدي للجماعات السلفية وخطاب رجال الدين الرسميين في الأرياف على وجه التحديد. ترييف التدين الشعبي القدري التواكلي وأساطيره النقلية والوضعية، المرتبطة بثقافة المكان الريفي، وقدرياته الميثولوجية وتهميشه التاريخي خارج مشروعات التنمية إلا قليلًا، يشكل النبذ الطائفي والمذهبي والديني والعرقي بعضًا من سماته النسبية المتغيرة. على الآجال البعيدة سيحدث تغير في حال ما حدث تطور ديمقراطي، ومع الأجيال الجديدة الرقمية، وأيضًا مع أشكال التدين الرقمي المتغيرة، ولن تستمر أشكال ثقافة الإجماع والاستبعاد الديني إلا قليلًا.

● الخطابات البحثية حول التطرف والإرهاب في بُعدها الإمبيريقي «الحقلي والميداني» محدودة عربيًّا بشكل واضح، في حين تأتي من الغرب بشكل غزير، والدليل: هذا الكم الهائل من الكتب المترجمة لباحثين غربيين. لماذا في رأيك الأمر محدود لدينا ونحن الأقرب إلى البيئات التي يتخلق فيها التطرف والإرهاب؟

■ السلطات التوتاليتارية- الشمولية- والتسلطية في العالم العربي بعد الاستقلال، تفرض ولا تزال قيودًا ثقيلة على البحوث الميدانية؛ لأنها ترى أن نتائجها ستؤدي إلى التشكيك في ادعاءات خطابها السياسي، وتقوض الدعاية السياسية التي يقوم بها جهاز الدولة الأيديولوجي، عن إنجازاتها في تطوير وإنماء حياة الشعوب العربية، وفي تمجيد رأس الدولة وعبقريته. من ناحية ثانية إن نتائج البحوث الميدانية ستفتح المجال أمام فوائض الغضب الاجتماعي. ومن ناحية ثالثة ستحرك خطابات المعارضات السياسية الداخلية للنظام. ومن ناحية رابعة اختصار سياسة الدولة على تقارير الأجهزة الأمنية. ومن ناحية خامسة رفض أركان النخبة السياسية الحاكمة للبحوث الميدانية لأنها تكشف عن فشل بعض سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية… إلخ. إنها ظاهرة كراهية النخب للعلم الاجتماعي وبحوثه، وانفصال القرار السياسي، بل والسياسات العامة عن معطيات البحث الاجتماعي الموضوعي. وأخيرًا، من جهة سادسة، تدهور مستويات تكوين علماء الاجتماع والباحثين، بعد قلة البعثات إلى الجامعات الكبرى في العالم، وجمود الفكر الاجتماعي وتمدد الجامعات الإقليمية المريفة وتدهور مستويات كوادرها وأساليب تعليمها.

اللغة الانتقالية

● في مقدمتك للكتب الثلاثة التي أعيدت طباعتها عن هيئة قصور الثقافة دعوت إلى ابتكار ما أسميته «اللغة الانتقالية»، هل يمكن الحديث بإيجاز عما تعنيه هنا؟

■ في بعض المراحل الانتقالية، تظهر بعض تحوُّلات في اللغة ونظامها البياني من خلال الكتابات السياسية والاجتماعية والثقافية الانتقالية. فاللغة الانتقالية -إذا جاز التعبير- يتداخل فيها ويتوتر المهيمن، والجديد اللغوي والاستعاري والمجازي والكنائي معًا. تنبثق ملامح اللغة الجديدة الحاملة لفكر جديد سرعان ما يسود، الذي يعتمد على التلاقح في لغات وثقافات أخرى أكثر تطورًا في التقنية والعلوم ومراكز البحث، ومع الإبداعات السردية في الرواية والشعر والمسرح والفنون البصرية.

هذا ما يتم من تطورات لغوية في اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية… إلخ. حيث تبدو سطوة اللغة الإنجليزية- ومآلات تطورها أنها ستكون رهينة إلى حد ما بصعود اللغة الصينية إلى المركز الأول كونيًّا خلال هذا القرن- التي تتدفق مفرداتها وتعبيراتها واصطلاحاتها الجديدة كاستعارات وتلاقحات لغوية تنقل إلى الفرنسية والإسبانية…إلخ، وتُدمَج داخل قواميس اللغات الأوربية سنويًّا، على نحو يؤدي دائمًا إلى حركية اللغة والفكر في شمال العالم، هذا الدمج هو أحد سمات حياة اللغات الكبرى وديناميتها.

ومع ذلك، لا يزال القاموس والنظام اللغوي للعربية يحتاجان إلى تجديدات كبرى لمعالجة الفجوة بينها، وبين غيرها من اللغات الكبرى، في المفردات وضرورة تيسير البنى النحوية، والميل إلى تبسيطها، ورفْدها بالمفردات الجديدة من خلال سياسة للترجمة لدمج المصطلحات الجديدة في العلوم الاجتماعية، وفي الرقمنة والذكاء الصناعي إلى داخل المعجم العربي، لإضفاء الحيوية على هذا النظام، ودفعه للانطلاق، على نحو يؤثر إيجابيًّا في الفكر والإبداع.

ومع ذلك، لا يزال القاموس والنظام اللغوي للعربية يحتاجان إلى تجديدات كبرى لمعالجة الفجوة بينها، وبين غيرها من اللغات الكبرى، في المفردات وضرورة تيسير البنى النحوية، والميل إلى تبسيطها، ورفْدها بالمفردات الجديدة من خلال سياسة للترجمة لدمج المصطلحات الجديدة في العلوم الاجتماعية، وفي الرقمنة والذكاء الصناعي إلى داخل المعجم العربي، لإضفاء الحيوية على هذا النظام، ودفعه للانطلاق، على نحو يؤثر إيجابيًّا في الفكر والإبداع.

الركود اللغوي في بعض المراحل التاريخية يؤدي إلى عطالة لغوية في بعض الأحيان، ومن ثم يؤثِّر سلبًا في الإنتاج المعرفي والثقافي. من هنا تُشكِّل اللغة الجديدة وأساليبها التعبيرية اختراقات للركود اللغوي، وتدفع بها نحو إزاحات لبعض أساليب وسرديات اللغة المهيمنة، وفرض أنماط لغوية وأسلوبية جديدة ومغايرة. فهذه اللغة السائدة في العلوم الاجتماعية الحديثة وما بعدها، تظلُّ في الغالب أسيرة قواميسها الاصطلاحية والمفاهيمية، إلى أن تُخترَق من اللغة الجديدة، ويُزاح بعضها، وبخاصة في ظل التحولات المتسارعة والمكثفة والمتغيرة.

بعض هذه التجديدات اللغوية تعتمد على حركية وديناميكية عملية التسمية للظواهر التي تمس الأفراد، والجماعات والطبقات، وطبيعة المشكلات والظواهر الاجتماعية وأثر التقنية في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديني؛ لذا نحتاج في مجتمعاتنا إلى بعض التحرر من سطوة اللغة والبلاغة المهيمنة، وعدم الانصياع الكلى للغة الاصطلاحية والمفاهيم والنظريات المترجمة والمستعارة من حقول العلوم الاجتماعية فحسب. وإنما إلى جسارة لغوية من خلال الوصف والتسمية والتنظير المباشر للواقع وظواهره المختلفة؛ وذلك للتباينات في مستويات التطور فيما بين واقع نظمنا وتخلفنا التاريخي المركب، وبين مستويات التطور الفائق في العالم الأكثر تطورًا.

فحركية اللغة في الكتل اللغوية الكبرى في شمال العالم -باستثناء حالة الصين وتطوراتها الفائقة نحو القمة- تعتمد على رسوخ حريات الفكر والتعبير والبحث في العلوم الاجتماعية والطبيعية على نحو يمنح اللغة مواردَ متجددةً تمنحها الازدهار. مع انتظار ما ستحدثه الرقمنة والذكاء الصناعي على اللغة ونظامها وابتداع لغة أو لغات جديدة مرقمنة واصطلاحية مغايرة خاصة مع ثورة الذكاء الصناعي وعالم الإناسة الآلية (الروبوتات).

هذه اللغة الجديدة ومحمولاتها الفكرية، في مجتمعاتنا الأقل تطورًا تحدِث بعض الفجوات والتوترات بينها، وبين اللغة المهيمنة التي تتجاهلها بقوة وتشكِّك فيها، وتسعى إلى إقصائها، وإزاحتها، أو عدم الاهتمام بها وبكتابها وباحثيها، إلا أن ذلك يُعبِّر في بعض وجوهه عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والرمزية المسيطرة. في هذا الإطار من التوتر والصراع اللغوي والأسلوبي، يرى بعضُ سدنةِ اللغة السائدة وحراسها والمعبرين عنها، أن اللغة الجديدة وأساليبها تشكل خطرًا وتهديدًا لمكانتهم، وللهوية من منظورهم.