بواسطة الفيصل | ديسمبر 28, 2023 | مسرح

في أزمنة التحولات التي تعيشها المجتمعات، كل شيء جوهري يتحول بدوره، خصوصًا حين تأتي هذه التحولات بعد رغبات دفينة وأحلام كانت ضربًا من المستحيل. الفنون أيضًا يطولها التحول، وبالتالي فهي تذهب في التعبير عن تحول في التحول، ليس التحول الذي يحدث خارجها، إنما أيضا التحول في بنيتها نفسها ومنطوقها وشكلها ومراميها.

مسرحية «رسوم وطلل: جغرافيا القصيدة»، التي استمر عرضها طوال ثماني ليالٍ على مسرح ميادين بالدرعية، وسط جمهور كثيف، نموذج ساطع لهذا التحول في التحول، للمتحول الذي يمضي في صيرورة منسجمة، مع كل ما يحدث في مجالات متعددة، منفعلًا به وفاعلًا فيه، يلتمس منه شرارة الانطلاق، ثم يندلع في صورة حريق هائل، من التعبيرات المبهرة.

يجمع «رسوم وطلل»، للمسرحي الإشكالي صالح زمانان الذي يتمرد باستمرار على نفسه، بين الفائدة والمتعة، بين الماضي والحاضر، بين الجغرافيا والتاريخ، بين الإنسان والأرض، بين الشعر وثقافته، بين الشاعر ومأزقه الوجودي، بين الكرنفال والاستعراض، بين الغناء والفرجة في منتهى معانيها.

ويترافق مع كل ذلك، وعي شقيّ، هو وعي الشاعر زمانان، بالتاريخ والأرض والإنسان، وما ينبغي أن يكون عليه الحاضر، أو أن ما يبدو أن الحاضر انتهى إليه، ما هو إلا لحظة أصيلة جديرة بتاريخها في كل أطواره السابقة. تقول المسرحية المعلن من الجغرافيا والمضمر أيضًا. يفصح النص، الذي عبر عن مخيلة قادرة على عبور الأزمنة من دون أن تتخلى عن زمانها، عن جسد المكان وروحه، وعن امتداده فينا.

قد تكون فكرة النص بسيطة، مجموعة من الفتيات والشباب، يتتبعون؛ تلبيةً لاحتياجات بحثية طلبها منهم أستاذهم، وفي سياق حكائي متواتر، خريطة الشعر منذ القدم إلى زمن قريب. فهم يترحلون، كل فريق على حدة، إلى أجزاء من الوطن المترامي؛ للعثور على الشعراء الذين وسموا تلك الأمكنة بشيء من سيرهم، وطبعوها بما شهدته حيواتهم من منعطفات مهمة، سواءٌ كانت شعريةً أو موضوعيةً.

بالتأكيد، لم يكن المتفرج إزاء حلقة أخرى، من برنامج «على خطى العرب»، إنما كان أبعدَ من ذلك، أو على الأقل كان في مواجهة مع صورة أخرى تقولُ، بتعبيرية جارفة وبطريقة جديدة، موضوعَها، صانعة من الإبهار البصري والحركي جوهرا أساسيا لها.

هذه الإبهار في الحركة وفي الألوان بتعابيرهما الدقيقة، تفردت بإنجازه فرقة أورنينا وقائدها الفنان ناصر إبراهيم، الفرقة ذائعة الصيت التي اشتهرت بعروضها الضخمة والمبهرة، عربيًا وعالميًا، إضافة إلى مجموعة من الشابات والشبان السعوديين.

صنعت أورنينا نصًا حركيًا عميقًا وخاطفًا للأنفاس. نصًا موازيًا وفي الوقت نفسه معبرًا عن أدق مضمرات النص المكتوب، ومشتبكًا به على نحو فريد.

عكست المسرحية حال التنوع والاختلاف في مناطق السعودية؛ من حيث اللباس والألوان إلى منطوقها الشعري والحضاري. أنجز موسيقا العرض وألحانه بشار زرقان، الموسيقيّ الذي عُرِفَ باشتغالاته الطليعية والمفارقة، وأخرجه صبحي يوسف، المعروف جيدًا في المسرح السعودي.

فكرة مبتكرة

لكن كيف يمكن التعبير عن هذه الفكرة البسيطة، لكن المبتكرة بامتياز والخارجة عن مألوف الأفكار التي لها هذا الطابع؟ للتعبير عن هذه الفكرة احتاج المؤلف، الذي عُرِفَ بنصوصه المفارقة والعصية والمربكة، سواءٌ كانت مسرحية أو شعرية، إلى قوام يمزج بين أشكال وصيغ وتعبيرات؛ كي يعطي الفكرة حقها من التجلي، وينأى بها عن التبسيط والمباشرة، وبالتالي يستطيع المتفرج التقاط الفائدة، من دون أن ينتابه الملل.

ساعة كاملة، ربما تنقص أو تزيد بعض الدقائق، من المعرفة والبهجة والفرجة في أقصى درجاتها. مضى وقت المسرحية، بلا أدنى انتباه لسيولة الزمن، وكأن النص، قد «سرى» بنا، ولعل ذلك ما حدث فعلًا، إلى تلك الجغرافيات المتعددة والمختلفة، إلى تلك الكيانات الشعرية الهائلة، التي عاشت في أزمنة سحيقة، لكنها ما برحت تحضر وستحضر في ذاكرتنا، في خروج على الزمن، في صورته الحاضرة، إلى أزمنة ماضية، إلا أنها ما زالت تؤثث الراهن في كل مناحي الحياة، بصورة أو أخرى.

في المسرحية، التي توجت مبادرة عام الشعر العربي، وشهدت حضورًا وتفاعلًا لم ينقطع لحظة واحدة، سيرى المهتم، وغير المهتم، شعراء وشخصيات ميزوا الجغرافيا والتاريخ بملامحهم؛ مثل: امرئ القيس، طرفة بن العبد، ابن المقرب العيوني، عنترة بن شداد، زهير أبي سلمى، عبد يغوث، حاتم الطائي، وليلى الأخيلية.

سيرى الجمهور كل ذلك في نسيج مركب برهافة من القصائد والموسيقا والرقصات البارعة، الأقرب، في بعض ملامحها إلى فن باليه مبهر، بدقة الحركة ورشاقتها وتعبيرتها العميقة. أداء الفتيان والشبان جمع بين المسعى البحثي والاندهاش من النتائج، كانوا هم السبيل إلى الدهشة والدهشة معًا. كانوا صورة للمتفرج الذي لم يقع بعد على جغرافية الشعراء، فتمسه، لاحقًا، جمرة القصيدة وتشعل الأسئلة في خياله ووجدانه. الشابات والشبان جسدوا الشغف، في أبهى صوره، بالفن وبالشعر والجغرافيا.

رسوم وطلل يقعان في الحب

رسوم قائدة فريق الفتيات (أصايل محمد) وطلل قائد فريق الشبان (محسن بدر) سيعبران في ختام العرض عن ولع أحدهما بالآخر، عن نوع من العاطفة والشعور، الذي لن يفصح عن نفسه في سهولة، وكأنما قد تماهيا تمامًا مع ما عثرا عليه وكشفاه للمتفرج من علاقات محمومة، من غرام يفوق الوصف، بين كُثَيِّر عَزّةَ، وقيس وليلى، وعنترة وعبلة، وسواهم من العُشّاق. وكأنما العرض، في أحد وجوهه دعوة إلى الحب، الذي هو الحياة ومباهجها، في المعنى العميق للكلمة.

ترافق مع المسرحية، التي انطلقت عروضها في المدة (20: 27 ديسمبر 2023م)، معرض تشكيلي، شارك فيه عدد من الرسامين، وضم أعمالًا لهم إضافة إلى بعض المعلقات المكتوبة بخط بديع. كل رسام من هؤلاء حاول استلهام قصيدة أو تجربة أو شطرًا من حياة، تخص شاعرًا أو شاعرة، كان لشعره أو شعرها فعل السحر في الوجدان والذاكرة وفي الجسد أيضًا. كل شاعر، وفقًا إلى رؤيته وثقافته، استطاع تحويل ملمح سيروي لشاعر قديم، إلى «ملون» مثير للأسئلة والإعجاب، بل عمق من رؤيتنا لتلك القصيدة أو من نظرتنا لذلك الشاعر. في المعرض وجدت أعمالًا خلابة، لا تقلّ في حيويتها وفي قوة حضورها عما تحقق لبعض قصائد أولئك الشعراء العظام، من حضور وديمومة.

بواسطة الفيصل | نوفمبر 16, 2023 | جوائز

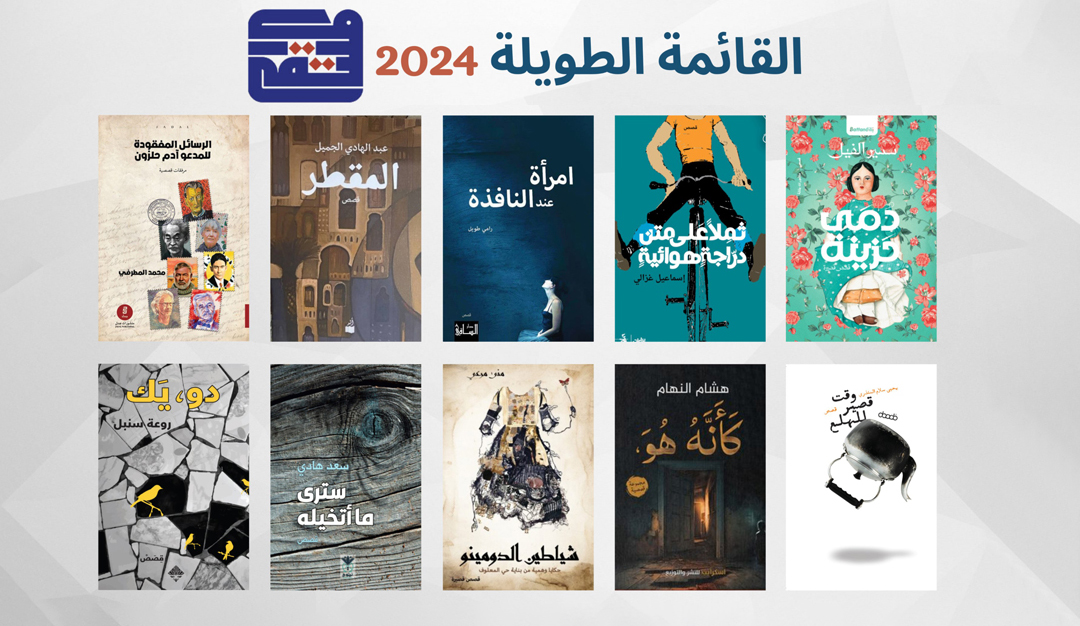

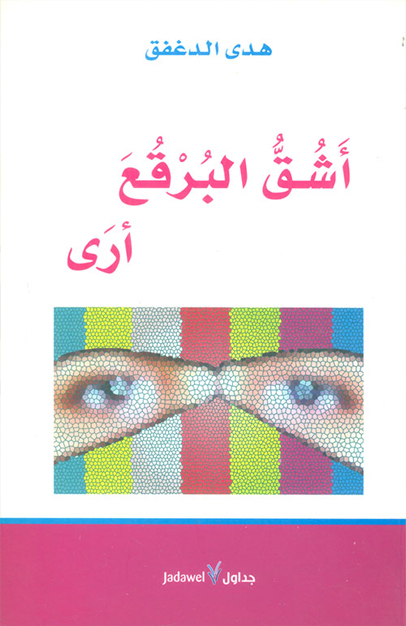

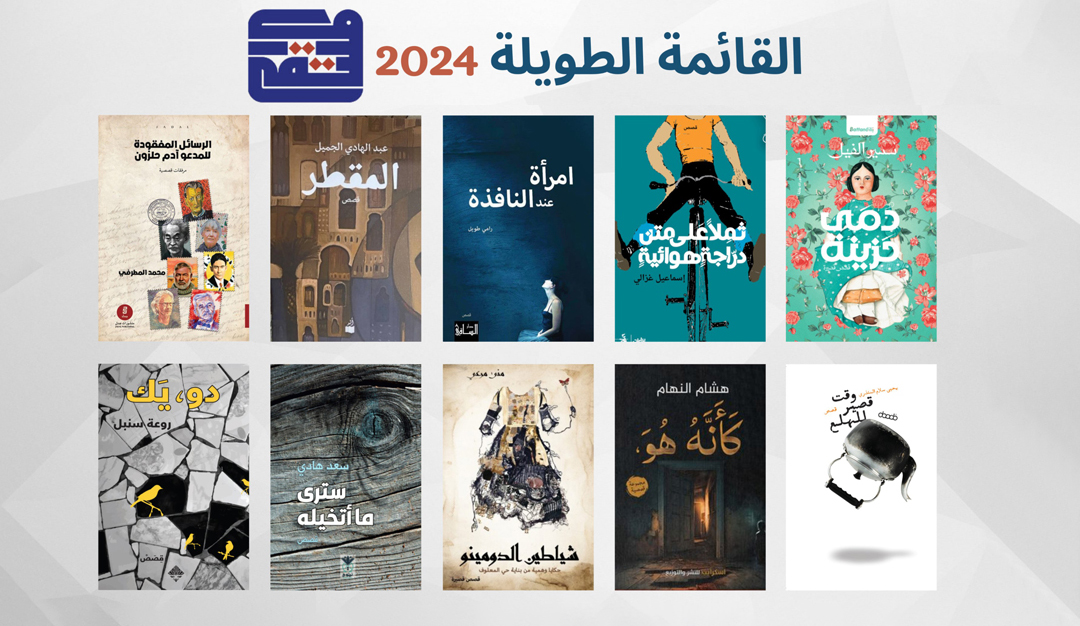

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأميركية، راعي «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية»، القائمة الطويلة لدورتها السادسة لعام 2023/2024م. وتقدّم للجائزة في هذه الدورة (198) مجموعة قصصية، من (23) دولة عربية وأجنبية. وكانت إدارة الجائزة قد أعلنت عن لجنة التحكيم المؤلّفة من: الدكتورة شهلا العجيلي – رئيسًا. وعضوية كل من: الدكتور شعيب حليفي، والدكتور فهد حسين، والدكتورة سعداء الدعّاس، والدكتورة ميشيل هارتمان. واتخذت لجنة التحكيم معايير خاصة بها لتحكيم المجاميع القصصية لهذه الدورة، تمثلت في التركيز على العناصر التالية:

أولاً- جدّة وجودة بناء النص، وتدل عليه طريقة السرد التي يتخذها الكاتب، ومدى نجاحه في إقناع المتلقي بها، ومناسبتها لفن القص.

ثانيًا- اتصاف النص بالإبداع، وهو القوة الملهمة الحاضرة في النص.

ثالثًا- فصاحة اللغة، وتعني ابتكار صيغ جمل وتراكيب جديدة، وخلوها من الأخطاء النحوية والإملائية، وصحة بناء الجملة العربية.

رابعًا- جودة المعالجة الفنية، وتعني قدرة الرؤية الفنية للنص على طرح القيمة الإنسانية التي يتغياها النص.

خامسًا- حضور تقنيات القص التي تحدث الأثر في المتلقي، من مثل: المفارقة، وكسر أفق التوقع، وتوظيف الحكاية، والانزياح عن المألوف، ومحاكاة النصوص.

سادسًا- تميز الفضاء النصي بالخصوصية، إما من خلال محليته، وإما من خلال انفتاحه على آفاق ثقافية مغايرة.

ودارت في الأشهر الماضية اجتماعات، ونقاشات، ومداولات متعددة ومطولة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى أهم المجاميع القصصية، التي تستحق بجدارة أن تكون حاضرة في القائمة الطويلة للجائزة، والمكونة من عشر مجاميع، تقدّم مشهدًا إبداعيًّا قصصيًّا عربيًّا دالًّا على أهمية فن القصة القصيرة العربية، ولائقًا بمساعي «جائزة الملتقى» للوصول إلى منجز ثقافي أدبي نوعي، وهي الجائزة الأرفع في مجال القصة القصيرة العربية، وهو ما حدا بكل من جامعة الشرق الأوسط الأميركية، ودولة الكويت لتكون حاضنة لها.

ودارت في الأشهر الماضية اجتماعات، ونقاشات، ومداولات متعددة ومطولة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى أهم المجاميع القصصية، التي تستحق بجدارة أن تكون حاضرة في القائمة الطويلة للجائزة، والمكونة من عشر مجاميع، تقدّم مشهدًا إبداعيًّا قصصيًّا عربيًّا دالًّا على أهمية فن القصة القصيرة العربية، ولائقًا بمساعي «جائزة الملتقى» للوصول إلى منجز ثقافي أدبي نوعي، وهي الجائزة الأرفع في مجال القصة القصيرة العربية، وهو ما حدا بكل من جامعة الشرق الأوسط الأميركية، ودولة الكويت لتكون حاضنة لها.

وتزامنًا مع إعلان القائمة الطويلة للجائزة، أشاد الأديب طالب الرفاعي، مؤسس الجائزة، ورئيس مجلس أمنائها، بالدعم السخي الذي تقدمه جامعة (AUM) لدعم الجائزة وتشجيعها، لافتًا إلى النجاحات المتوالية التي حققتها الجائزة؛ إذ بات يُنظر إليها بوصفها الجائزة الأهم للقصة القصيرة العربية، وهي التي تمثل دولة الكويت في «منتدى الجوائز العربية». كما أشاد بالجهد المخلص الذي قامت به لجنة التحكيم لهذه الدورة، متمنيًا لها النجاح، في المضي قدمًا في عملية التحكيم وصولًا لإعلان المجموعة الفائزة.

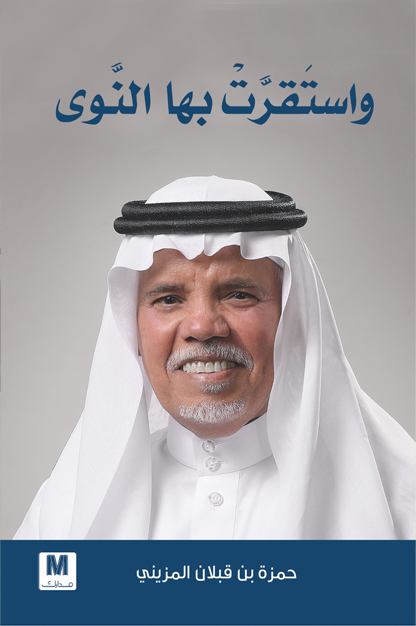

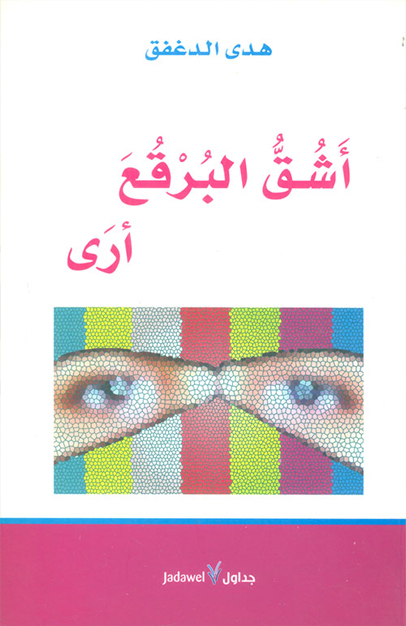

القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للدورة السادسة

١. «الرسائل المفقودة للمدعو آدم حلزون»: محمد المطرفي. السعودية. منشورات جدل.

٢. «المَقْطَر»: عبدالهادي الجميل. الكويت. دار أثر.

٣. «امرأة عند النافذة»: رامي الطويل. سوريا. دار الساقي.

٤. «ثملًا على متن دراجة هوائية»: إسماعيل الغزالي. المغرب. منشورات المتوسط.

٥. «دمى حزينة»: سمير الفيل. مصر. مؤسسة بتانة الثقافية.

٦. «دو، يَك»: روعة سنبل. سوريا. دار ممدوح عدوان.

٧. «سترى ما أتخيله»: سعد هادي. العراق. دار نينوى.

٨. «شياطين الدومينو»: منى مرعي. لبنان. دار النهضة العربية.

٩. «كأنه هو»: هشام النهام. البحرين. اسكرايب للنشر.

١٠. «وقت قصير للهلع»: يحيى سلام المنذري . عُمان. دار عرب.

وستُعلن الجائزة عن القائمة القصيرة المكونة من خمس مجاميع قصصية بتاريخ 15 ديسمبر 2023م، كما ستجتمع لجنة التحكيم في الكويت في منتصف شهر يناير 2024م لاختيار الفائز، الذي سيحصل على مبلغ (عشرين ألف دولار أميركي ودرع وشهادة الجائزة)، في حين يحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على مبلغ (خمسة آلاف دولار أميركي ودرع وشهادة الجائزة). وسيشهد حرم جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت احتفالية الجائزة، ونشاطها الثقافي لهذه الدورة، المتمثل في إقامة مؤتمر الجائزة الأول للقصة القصيرة العربية، وذلك بمشاركة كوكبة من كتاب القصة القصيرة العربية، ونقادها، وعدد من الناشرين، والمترجمين العالميين.

بواسطة الفيصل | نوفمبر 1, 2023 | كاريكاتير

بواسطة الفيصل | نوفمبر 1, 2023 | الملف

عبدالله البريدي – كاتب وأكاديمي سعودي

الذكاء الاصطناعي هو البركان الثائر للتقنية الفارة من قمقمها؛ في سياق يرتحل من «الكهنوت» إلى «الشبكوت». هذا البركان الهادر كان خاملًا في فلسفة تخطت منذ قرون «فهم الوجود» بما هو موجود (الفلسفة الإغريقية)، وصولًا إلى «التهام الوجود» (بيكون، ديكارت ومن بعدهما) ضمن «ميتافيزيقا التقنية»؛ إذ لم تعد التقنية مجرد طائرة ورقية ترتفع بهبوب الرياح، ولا طاحونة مائية تدور بجريان المياه، وإنما تقنية تأمر الطبيعةَ لكي تخضع للعقل والقوة (هايدغر). والتهام الوجود ليس بما هو موجود فحسب، بل بما يمكن أن يكون موجودًا، ضمن خيال مرتخٍ إمبريالي؛ وفق الرمز الأولي لـ«لحضارة الغربية الفاوستية» يتجسد في «المكان اللانهائي» (شبينغلر)، عبر القوة اللامحدودة (هوبز، نيتشه)، وهو ما يفسر لنا بوضوح الشهوة العارمة بغزو الفضاء الممتد اللانهائي لاستغلاله وإخضاعه، بعد تطويع كوكب الأرض وامتصاص خيراته.

ويمسي هذا البركان أكثر تدميرًا وعبثية إذا راعينا النقلة المربكة لهذه الفلسفة من الوثوقية التامة (اللوغوس والحد التام) إلى العدمية الصرف (اللامعنى والإيروس)؛ ومن المرجعية المتجاوزة إلى المرجعية الكامنة، ومن الثنائيات الكبرى إلى واحدية منمنمة حلولية (عبدالوهاب المسيري)؛ في مشهد يتغذى على عقيدة نيوليبرالية، تضمن لرأس المال سر نموه، والمتمثل في الحركة اللانهائية (وفق تعريف ماركس لرأس المال)، وضمان تغول السوق والشركات العابرة لكل شيء، ضمن «ميتافيزيقا اليد الخفية» (آدم سميث)، وهو ما أحال العلم المعاصر إلى مجرد «عامل شاي» لدى «السيد: السوق». فالذي يقود العلم ليس الإبستمولوجيا، وإنما التطبيقات الجالبة للأرباح، كالأَمَة التي تَلِدُ رَبَّتَها (يُمنى الخولي)؛ مع شيوع فردانية طاغية تطوِّح بكل شيء سوى سرديات صغرى (ليوتار)، تخلق من الإنسان كائنًا أنانيًّا إيروسيًّا تافهًا ذا بعد واحد (ماركوزه)، لا يعمل بغير العقل الأداتي (هابرماس).

المواقف حيال الذكاء الاصطناعي

هذا التوصيف المكثف يمثل قاعدة ذهنية لتحليل الذكاء الاصطناعي بشكل بِنيوي معمق في هذا النص الصغير، وقد يستغرب بعضٌ من الاتكاء على مثل هذه الأفكار المركبة المعقدة، التي قد تبدو مشتتة أو غير ذات علاقة. والأمر بخلاف ذلك؛ إذ هي في حقيقة الأمر أفكار متوالية متعاضدة، وهي ذات قدرة تفسيرية هائلة لما نعيشه راهنًا من ثورة الذكاء الاصطناعي، ولما سوف يحدث في المستقبل القريب والمتوسط. وبغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف حول توصيفي المكثف Thick Description (للمزيد حول سمات هذا التوصيف، انظر كتابي: البحث النماذجي، 2023م)، أشرع في تحليل الذكاء الاصطناعي من جهة تأثيره الضخم غير المسبوق في الجانب العقلي أو الذهني Cognitive.

وقبل الولوج في هذا التحليل، يتوجب علينا تصنيف المواقف حيال الذكاء الاصطناعي في عالمنا المعاصر؛ إذ يمكن وضعها في أربعة مواقف رئيسة، وذلك كما يلي:

الموقف اللامبالي: وهو الموقف الذي لا يكترث إطلاقًا لتحليل الذكاء الاصطناعي بشكل معمق، من جهة إيجابياته وسلبياته، وفرصه وتحدياته، وحاضره ومستقبله؛ إذ يتعامل معه بموجب الأمر الواقع بنزعة سطحية براغماتية، مع تخبط في السياسات والقرارات، ويكون ذلك على مستوى الحكومات والمنظمات والأفراد.

الموقف الخاضع: وهو الموقف المسوِّغ لكل ما يُسمى «التقدم العلمي»، في نزعة براغماتية يغلب عليها طابع «العلموية النزقة»، مع مجافاة أي نقد جوهري للذكاء الاصطناعي، والاكتفاء بذكر إيجابيات عامة على قدر كبير من السطحية، واتهام الناقدين بـفوبيا التقنية ونحو ذلك.

الموقف الرافض: وهو على النقيض من سابقه، فهو يرفض أو يكاد يرفض كل شيء حديث، وفي الغالب يكون ذلك لأسباب أيديولوجية أو لعوامل تمت بِصِلة بفلسفة الحياة الخاصة كالنزعة التقليلية التزهدية التقشفية Minimalism.

الموقف الناقد: وهو أنضج المواقف وأكثرها نجاعة من الناحيتين: العلمية والتطبيقية، المنهجية والحياتية، وداخل هذه المواقف تيارات عديدة، ويتفاوت مستوى النجاعة وفق الأفكار التأسيسية والمِرشاد (البارادايم) والمقاربة المنهجية. وينسلك تحليلنا في هذا النص الصغير ضمن الموقف النقدي.

لقد تناول جملة من الباحثين الرِّصان والكُتّاب الجادين موضوع تأثير التقنية الحديثة في العقل ضمن حقول معرفية ومقاربات منهجية متنوعة، ومن بين أهم الأطروحات العلمية العميقة أطروحة «سوزان غرينفيلد» في كتابها المهم: «تغيُّر العقل- كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا» (ترجمة: إيهاب عبدالرحيم علي، عالم المعرفة، ع 445، 2017)، وهي عالمة أعصاب في جامعة أُكسفورد ومتخصصة في العقل والدماغ من زاوية الأعصاب. وكذلك أطروحة زميلها في الجامعة ذاتها «لوتشيانو فلوريدي» بعنوان: «الثورة الرابعة- كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني» (ترجمة: لؤي عبدالمجيد السيد، عالم المعرفة، ع 452، 2017)، متناولًا الموضوع من فلسفة المعلومات وأخلاقياتها. ومنها أيضًا أطروحة أستاذ الفيزياء النظرية الياباني الأميركي بعنوان: «مستقبل العقل- الاجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره وتقويته» (ترجمة: سعد الدين خرفان، عالم المعرفة، ع 447، 2017).

تحليلي النقدي للذكاء الاصطناعي سوف يركز على تأثيراته البِنيوية في العقل، التي يمكن صبها في قالبين كبيرين متواشجين، وذلك كما يلي:

الذكاء الاصطناعي يغتال الذاكرة

إن أخوف ما أخافه على الإنسان المعاصر هو تآكل ذاكرته. ولهذا، أجدني مؤمنًا بأن الحضارة التي ستغلب في المستقبل المتوسط هي تلك التي تحافظ على ذاكرتها، سليمة قوية، بعتادها المادي الفسيولوجي، وعتادها المعنوي الثقافي. الذاكرة الإنسانية هي إحدى المعجزات المبهرة في خلق الإنسان، فإمكانياتها هائلة، وهي جزء من الوعد الإلهي المقدس بتمكين الإنسان من المعرفة وفهم العالَم، ليكون خليفة تعمر العالم بالتوحيد والرحمة والعدالة والخيرية. إن أعظم عقار يمتلكه الإنسان هو ذاكرته، والذاكرة هي العقار الوحيد الذي يسعى المستبدون لامتلاكه! والإشارة إلى الاستبداد هنا تحيلنا إلى المستبد الإنسان والمستبد الآلة، مع وجود نزعة واحدية حلولية لنكون إزاء «المستبد الإنسآلي» أو «المستبد الآلساني».

لقد أحدث كتاب «حضارة السمكة الحمراء» (للفرنسي القدير برونو باتينو، من ترجمة المكين الدكتور مصطفى حجازي، 2021م) دويًّا هائلًا في فرنسا وأوربا وفي العالَم اليقظ أيضًا، حيث يُشبِّه المؤلف ذاكرةَ الإنسان المعاصر بذاكرة السمكة الحمراء المحشورة في الحوض الصغير، حيث لا تدوم ذاكرتها أكثر من 8 ثوانٍ، واستطاعت حواسيب غوغل العملاقة تقدير مدى انتباه «جيل الألفية»، وهم أولئك الذين وُلِدوا والشاشة الملساءُ حولهم، والذين يتمحورون حول الزمان-المكاني لشاشاتهم، حيث قُدِّر انتباه هذا الجيل بنحو 9 ثوانٍ، وبعد هذه الثواني «السمكية»، ينفصل ذهنُه عن موضوع تركيزه، باحثًا عن مُثير جديد (معلومة، خبر، مشهد، إعجاب) وذلك بدءًا من الثانية العاشرة؛ بفارق ثانية واحدة فقط عن هذه السمكة التعيسة!

في الحقيقة، هذا التشبيه موجعٌ جدًّا، حيث يؤكد خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق ما بات يُسمى «اقتصاد الانتباه»؛ إذ يستهدف عمالقةُ الشابكة إبقاء الإنسان مربوطًا بالنت ما أمكن، حيث يحققون المليارات من مجرد بذل الإنسان انتباهه في شوارع شبكات التواصل الاجتماعي وردهات المتاجر الإلكترونية، مشيرًا إلى أن يد الشبكة حَلَّتْ مَحَلّ يد السوق الخفية (باتينو يقصد يد آدم سميث في الليبرالية/ الاقتصاد الكلاسيكي).

ويزداد الوضع مأساوية إذا أخذنا في الحُسبان تزهيد بعض التربويين والمثقفين والمفكرين من الحفظ والتلقين في التعليم، عادِّين الحفظَ والتلقين من عادات العصور المظلمة، وهو ما جعل كثيرًا من الأنظمة التعليمية والتربوية في العالم للأسف الشديد تلغي أو تقلل أنشطة الحفظ والتلقين وتهمشها، فلا يكاد يحفظ الطفل شيئًا يذكر، فعادَ ذلك على الذاكرة السمكية المتهالكة بمزيد إضعاف وإضمار. ولست أدري ما كنه التعليم الذي يخلو من الحفظ والاسترجاع؟ كيف يتعلم الإنسان أي علم من العلوم من دون حفظ أساسياته من البديهيات والمسلمات والمبادئ والنظريات والقوانين والافتراضات ونحو ذلك؟ هذا النمط التربوي المجافي للحفظ يفسر لنا جزئيًّا سر الخيبة التربوية وضعف الحصيلة العلمية والمهارية في العقود الأخيرة وفي العقود التالية أيضًا؛ إذ إنني أتوقع مزيدًا من التدهور في هذه الحصيلة، ما لم يحدث تصحيح بقالب إستراتيجي مؤسسي.

والألم يزداد بإضمار ملكة الحفظ والتلقين في عالمنا العربي الإسلامي، الذي كان يعد الحفظ والتلقين أحد أكبر مفاخره وإيجابياته نقاط قوته. وفي هذا يقول العلامة جورج مقدسي: «لعب الحفظ دورًا حاسمًا في عملية التعلم… لقد كان الحفظ سمة عامة أهل العلم»، مع القدرة على الانتقال من الرواية (الحفظ) إلى الدراية (الفهم)، موردًا قصة العبقري أبي العلاء المعري، حيث فقد أحدهم أوراقًا في كتاب لم يتبين عنوانه ولا مؤلفه لتمزق ظهرية الكتاب، فاقترح عليه صديقٌ أن يقرأ شيئًا من الكتاب على المعري، ففعل، فأوقفه المعري وشرع في إكمال الأجزاء الناقصة، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب هو: «ديوان الأدب» لإسحاق بن إبراهيم الفارابي. (انظر: نشأة الإنسانيات، ترجمة المكين القدير أحمد العدوي، ص 413-415)، فهل يطيق أحدٌ الزعم بأن الحفظ جعل من المعري متعلمًا ساذجًا سطحيًّا كما يزعم مناهضو الحفظ والتلقين؟!

لو كنتُ مسؤولًا في التعليم، وطُلب مني قرار واحد، لما كان سوى تعزيز الحفظ وفرضه على جميع الطلبة في كل المراحل: من التمهيدي حتى الدكتوراه. وهذا يتناغم مع فكرتي ونبوءتي السابقة: الحضارة التي ستغلب في المستقبل المتوسط هي تلك التي تحافظ على ذاكرتها، سليمة قوية، بعتادها المادي الفسيولوجي وعتادها المعنوي الثقافي!

الذكاء الاصطناعي ينحر الدهشة

العقل يغفو بالمألوف، ولا شيء يوقظه سوى دهشة نشِطة. يَضمُر العقلُ بالرتابة اليومية وفقدان الاندهاش حيال الخارق أو اللافت. يموت العقل إذا شَعَرَ بالتخمة المعرفية، وموته إيذان بحياة الذاكرة. الدهشة رعشة حيرة، وومضة إعجاب؛ إذ يصاب العقل فجأة بارتباك وتعجب من جراء إبداعية الفكرة أو العمل الذي أمامه، ليبادر العقل بالتساؤل: كيف تم ذلك؟ وإن كان أكثر حيوية ونشاطًا لربما أضاف: لماذا لم يخطر مثلُ هذا على بالي من قبلُ؟ الدهشة تدل على أن العقل لا يزال على قيد التفكير والفعل المؤشرين على حياة العقل والروح. والأهمية السابقة للدهشة، هي ما أقنعتْ عددًا كبيرًا من الفلاسفة بالتعبير عن مكانة الاندهاش في الحقل الفلسفي، تنظيرًا وتطبيقًا. ومن ذلك ما يقرره أفلاطون بقوله: «إن انفعال الاندهاش الذي يخالجك هو السمة الحقيقية للفيلسوف»، ويؤيد مثل ذلك أرسطو مشددًا على أن الاندهاش هو ما دفع المفكرين الأوائل إلى فعل التفلسف، والدهشة ممزوجة بالاعتراف بالجهل، وقريب منه هايدغر بالقول: إن الاندهاش يحمل الفلسفة من أولها إلى آخرها ويديرها. مشددًا على أن الدهشة هي انفعال مستديم يصطبغ بالمعاناة والتحمل والصبر والتكبد والسحر والاستسلام لنداء الإبداع.

ويلتقط ياسبرز ملمحًا مهمًّا، بقوله: «إن الاندهاش يدفع الإنسان إلى المعرفة، فحين أندهشُ فمعنى هذا أنني أشعر بجهلي». لقد أشعلتِ الدهشةُ الفلاسفة الأوائل حينما تساءلوا عن أصل الأشياء، ومن بينهم طاليس القائل: إن الأصل هو الماء، وتبعه في ذلك المبحث أنكسيمانس وأنكسيمندار وغيرهما كما هو معروف في تاريخ الفلسفة. وهذه المسألة ذاتها هي التي أغرتْ أستاذة الفلسفة في جامعة جنيف ورئيسة قسم الفلسفة في اليونسكو جان هِرش بأن تعنون كتابها حول تاريخ الفلسفة الغربية بـ«الدهشة الفلسفية» (انظر كتابي: «كينونة ناقصة»، ط2، 2023م، ص 147-148).

الذكاء الاصطناعي في تياره الرئيس يؤثر بشكل ضخم في الدهشة، بل قد يعمد إلى نحرها ودفنها في مقابر الإجابات الجاهزة التي تتقافز بسرعة ورشاقة من الجهاز الذكي عبر تقنية شات جي بي تي- المندرجة ضمن ما بات يسمى «الذكاء الاصطناعي التوليدي»- فما على الإنسان إلا أن يوجه سؤالًا لتطبيق شات جي بي تي، ليجد إجابة حاضرة جاهزة، مع إمكانية طلب إجابة أكثر تحديدًا ودقة، وبخاصة مع التطور المتلاحق لهذه التقنية؛ إذ هي تتطور على مدار اللحظة؛ عبر إدخال مليارات المحددات/ المغذيات للتقنية التوليدية (Parameters)، التي تسعى جاهدة لمحاكاة تفكير الإنسان والتفوق على ذاكرته «المحدودة» وعقله «الاختزالي».

والكارثة لا تقف عند تخوم إقبار ملكة البحث عن إجابة لدى الإنسان المعاصر ذي الذاكرة السمكية، بل تتجاوز ذلك، لتصل إلى اغتيال ملكة التسآل نفسها، حيث تتيح هذه التقنية خاصية لبلورة الأسئلة في كل مجال، كأن يتساءل الطالب أو الأستاذ أو الباحث أو المستشار مثلًا: ما الأسئلة المنهجية التي يجب بلورتها من أجل تصميم بناء هندسي محكم؟! الآلة باتت هي التي تسأل وتجيب بجدية، ونحن نشاهد ونلعب ببلاهة، ضمن سلوكيات إدمانية للمشاهد والتطبيقات المعززة بخوارزميات الإعجاب والدوبامين في سياقات اقتصاد الانتباه. وكل هذا وأمثاله، يعني انطفاء الدهشة تمامًا؛ إذ لا يعمل الإنسان تفكيره وتأمله، بل يلجأ إلى الآلة لكي تجيب، بل لكي تسأل أيضًا.

لقد أعلنتْ شركةٌ منتجةٌ لـتقنية شات جي بي تي أنها بصدد التعاون والتحالف مع شركة ميكروسوفت، وهو ما يعني أن هذه التقنية من الذكاء الاصطناعي سيجري دمجها في الحواسيب الشخصية والبرامج المعروفة، حيث ستكون متاحة مثل القواميس المدمجة في برنامج الوورد، وهذا مجرد مثال للمشهد، مما يعني اكتساحًا تامًّا لهذه التقنية وأمثالها، وتعطيلًا قد يكون تامًّا هو الآخر للذاكرة والتفكير، وسينعكس هذا الأمر بصورة سيئة جدًّا في كثير من الأنظمة التعليمية التي تصدر من الموقف اللامبالي أو الخاضع؛ إذ سيجد المعلم صعوبة بالغة في تمييز إذا كان هذا الحل أو تلك الإجابة هي من صنع جي بي تي أو من إنتاج ذاكرة الطالب وعقله؟ هذا إذا كان المعلم أصلًا يهتم أو يكترث لهذه المسألة؛ إذ قد يكون منتسبًا لـقبيلة اللامبالين، وقد يكون هو الآخر يعبث بجهازه الذكي، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يعبث بذاكرته وتفكيره هو الآخر!

وكما يعلم بعضكم، فعملية إدماج الذكاء الاصطناعي لا تتم بين منتجات الشركات التقنية ذاتها فقط (كالإدماج السابق مع منتجات ميكروسوفت)، حيث يتجاوز ذلك إلى الإدماج مع الإنسان نفسه في عقله وجسده عبر زرع الشرائح الرقمية، بحجج قد يبدو بعضها مقبولًا أو مفيدًا في إطار جزئي مشروط (أشدد على إطار جزئي مشروط). ومن الخلفيات المهمة ذات البعد الفلسفي المعقد في توظيف الذكاء الاصطناعي بعد إدماجه في جسد الإنسان وعقله، فكرة «ما بعد الإنسانية» أو «ما فوق الإنسانية» Posthumanism أو Transhumanism (أو الإنسان الفائق أو أي تعبيرات مشابهة)، وهي ذات خلفية تطورية داروينية صرفة.. حيث يؤمنون بأن الإنسان الراهن (الذي هو نحن الآن) لا يستحق البقاء؛ لأنه ما زال يمرض ويبكي ويشيخ، بل يموت أيضًا!

وفي مثل هذه السياقات المعقدة، إن من جهة التربح المادي أو من جهة التغيير لبِنية الإنسان وجوهره لأهداف متعددة صريحة أو ضمنية، تُطرح تطبيقاتٌ عديدةٌ للذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة بأجيالها الثورية المتعاقبة، ومن بينها: شات جي بي تي؛ إذ هي مجرد تطبيق ضمن تطبيقات، يتوالى صدورها تباعًا، بما لا نطيق مجرد متابعته، وسيكون لها آثارٌ مدمرةٌ جدًّا على بِنية العقل الإنساني والتفكير والاستنتاج والذاكرة وكل العمليات الذهنية.. فضلًا عن الجوانب الإنسانية الأخرى التي لا يمكن الحديث عنها في نص صغير كهذا، وهو ما ينذر بمخاطر تتهدد المنظومة التعليمية في العالَم وأسس التفكير والعمل والإنتاج أيضًا. ولمثل هذه السلبيات الكبرى، اتخذت جامعة ستانفورد (وهي التي احتضنت ولادة الرقمي والمنصات والمجتمع الشبكي) قرارًا بعدم إدخال المحمول في المحاضرات، وهي بصدد فرض غياب الحواسيب بشكل متصاعد داخل حرمها الجامعي!

في كتابه القيم، يشير باتينو إلى مسألة شديدة الخطورة، حيث يقول، بعد حديث عن تعلُّم الآلة والخوارزميات التي تتعلم من تلقاء ذاتها: «إن أنصار ما فوق الإنسانية يعلنونها قائلين: سوف يأتي وقتٌ تصبح فيه الحواسيبُ فائقةُ القوة والموصولةُ فيما بينها بشبكة متفوقةً على الإنسانية، وتتولى بالتالي تنظيم حضارة جديدة، قائمة على ذكاء الآلات. يطلق كرزفايل على هذه اللحظة تسمية «الفرادة»، ويعلن عن قدومها في العام 2045» (ص 179). راي كرزفايل هذا هو مرشدٌ «روحيٌّ» في كنيسة الوحدة الكونية (البعد الروحي!)، وهو في العقد السابع من عمره، وقد ابتكر حاسوبًا وهو في الثانية عشرة من عمره، ويقود جامعة الفرادة Singularity University في غوغل، حيث يستخدمها مركزًا لأحلامه في خلق عالَمٍ جديد، عبر «أبحاث ما فوق الإنسانية»، التي تربط حقول الذكاء الاصطناعي بالنانو وعلم الأحياء والعلوم العصبية والذهنية، والمعروفة باختصار: NBIC.

هذا، ومن المتحتم عليّ قبل إغلاق هذا النص أن أؤكد أنني أعقل تمام التعقل أن ثمة استخدامات مفيدة للذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة كالبحث والاستكشاف والطب والزراعة ونحو ذلك، وأنني لست ضد هذه الاستخدامات المفيدة؛ شريطة أن تكون ضمن سياق غائي أخلاقي نقدي تركيبي إطاري شامل. كما أنه يتوجب عليَّ أيضًا التشديد على أنني لا أقرّ البتة بأن ما يحدث هو «تقدم العلم» ويجب من ثمَّ قبوله والتسليم به، وإنما هو «تقدم تطبيقات العلم»، وشتان بين العلم وتطبيقاته؛ فالأول يسوسه تعقلٌ إبستمولوجيٌّ بثوابته الدينية والأخلاقية والمنهجية والمعرفية، والثاني يغويه جشعٌ سوقيٌّ، بأنانيته وجشعه وماديته وتوحشه وعبثيته. هذا والله ولي التوفيق، وهو أعلم وأحكم.

المشروع والبرنامج: مشكلة الروبو

علي حرب – كاتب لبناني

امتداد اليد

شكلت الأدوات لدى الإنسان امتدادًا لليد، يستخدمها في سد حاجاته وفي تذليل العوائق التي تعترضه في معترك الحياة. هذا ما تشهد به الاختراعات في غير مجال، من القوس إلى السيف، ومن البندقية إلى الصاروخ، ومن عربة الخيل إلى القطار البخاري، ومن المحراث الخشبي إلى الجرار الآلي، ومن السيارة إلى الطائرة، ومن الهاتف إلى التلفاز. وكلها مثالات تبين كيف أسهم تطور الأدوات والتقنيات، في مسيرة التقدم الحضاري للبشرية، بتطورها من الأبسط والأبطأ والأقل فاعلية أو خطرًا، نحو الأعقد والأسرع والأكثر فاعلية وخطرًا. ومع الثورة الرقمية بموجاتها المتلاحقة وتقنياتها الفائقة، من حيث سرعتها وفاعليتها، دخلت البشرية في طور جديد؛ إذ فُتحت معها إمكانات هائلة للنشر والبث، للإحصاء والمعرفة، للنقل والتواصل…

تحدي العقل

هذا ما حصل مع اختراع الحاسوب؛ إذ هو لم يعد مجرد أداة تعد امتدادًا لليد، بل أصبح تحديًا للعقل البشري. من هنا أثيرت الأسئلة واشتعلت الجدالات حول قدراته ومفاعيله: هل نحن إزاء أداة تتسع معها إمكانات الإنسان وتتضاعف، أم إننا إزاء جهاز قد يحل محل الإنسان ويصبح بديلًا عنه، أو يتجاوزه ليفلت من سيطرته؟ وكانت المباراة بين الحاسوب وبين كاربوف، أشهر لاعبي الشطرنج يومئذ، فاتحة عصر جديد؛ لأن الآلة الصماء قد تغلّبت على الذكاء البشري.

وأذكر في هذا الخصوص أن أحد أساتذة الفلسفة، في الولايات المتحدة، افتتح سنته الدراسية بالكلام على فلسفة أفلاطون، ولكنّ طالبًا جابهه بالقول: ماذا تجدينا العودة إلى القدامى؟ لنتحدث عن الحاسوب وأثره في حياتنا ومستقبلنا. وكان اعتراض الطالب في محله، ما دام الحاسوب قد أربك عقول البشر، وبالأخص الفلاسفة الذين ينظر إليهم الناس بوصفهم أصحاب العقول النيّرة والباسقة.

الشبكات العنكبوتية

ثم أتت الموجة الثانية، كما جسّدها اختراع الشبكات العنكبوتية بصفحاتها ومنصاتها، بمواقعها وتغريداتها. معها أيضًا فتحت إمكانات هائلة في مجال البث والنقل للمعلومات والرموز والصور. لقد أصبح بإمكان العامل على الشبكة أن يتصل ساعة يشاء، بمن يشاء، في أي مكان من العالم؛ كما أصبح بإمكان عدد من الأشخاص أن يشاركوا في ندوة افتراضية، مع بقاء كل واحد منهم في بلده.

وهكذا شكل اختراع الشبكات نقلة تقنية تغيرت معها علاقتنا بالواقع، الذي تمت مضاعفته وأعيد تشكيله كواقع افتراضي، سيبراني. إنها ثورة لا سابق لها جرت مع الإنتاج الإلكتروني الناعم، من العلامات والرموز والصور والأساليب، التي يجري بثها على الأثير، بسرعة البرق والضوء في مختلف أرجاء الكرة. بذلك تحولت الشبكات إلى خزان للمعلومات. نحن إزاء مكتبة كونية نجد فيها كل كتب العالم مسجلة على رقائق إلكترونية هي بحجم الإصبع بل الدبوس.

حديث الآلة

مع روبو المحادثة نشهد موجة تقنية ثالثة من موجات الذكاء الاصطناعي. صحيح أن الروبو يستند في بياناته ومعطياته إلى خزائن الشبكات. ولكنه يتعداها. لم يعد الأمر مقتصرًا على محركات البحث ومواقع التواصل. نحن إزاء جهاز له ميزتان: الأولى أننا نتحدث إليه، فنسأله وهو يقدم الإجابة. من هنا سمي روبو المحادثة. أما الميزة الثانية، فهي قدرته على تركيب ما أمكنه من النصوص والصور والأصوات أو الفيديوهات والشيفرات والسيناريوهات. من هنا سُمّي الروبو الجديد الذكاء الاصطناعي التوليدي. إذًا نحن إزاء آلة يمكن وصفها، بفضل هاتين الميزتين، بأنها آلة تتعلم أقله كما يتعلم الطفل، أي ليست صماء بَكْماء.

وهكذا صار بإمكان العامل على الشبكات أن يستشير مَكِنَتَهُ الذكية، للبحث عن حلول وأجوبة أو عن توقعات في مختلف الميادين والمجالات. بوسع هذه الآلة أن تكتب قصيدة، أو أن تقدم مرافعة في قضية قانونية، أو أن تعطي نصائح لأصحاب البنوك ليحسنوا التعامل مع زبائنهم، أو أن تزود الطالب بشرح وافٍ عن كيفية تكوّن البراكين. وقد سألها أحد الأساتذة الجامعيين عن الخطة التي يجب اعتمادها في دروسه. فقدمت له إجابة مقنعة كادت تغنيه عن البحث والتخطيط.

الروبو والفيلسوف

وسأبقى في المجال الفلسفي حيث المحك والرهان. فقد جرت مباراة في فرنسا بين الذكاء الاصطناعي وبين الفيلسوف ميشال أنتهوفن، وكان السؤال حول ماهية السعادة، وهي المسألة نفسها التي طرحت في فرنسا، في امتحانات الثانوية العامة، في شهر يونيو/حزيران الفائت 2023م. وقد أجاب الروبو عن السؤال في دقائق معدودة، بتقديم معالجة وافية تنطوي على الاستشهاد بآراء كبار الفلاسفة كأرسطو وكانط. أما الفيلسوف فقد احتاج إلى ساعة وربع الساعة لإنجاز إجابته. ولما نظرت اللجنة الفاحصة في الإجابتين وجدت فارقًا كبيرًا بينهما؛ إذ الفيلسوف تغلب على الذكاء الاصطناعي وسبقه بأشواط.

ولا غرابة. فالمعالجة الفلسفية لا تحتاج فقط إلى المعلومات والمعارف، حول هذه الفلسفة أو تلك القضية، أي ما يملك منه روبو المحادثة ما لا يملكه الفيلسوف، وهذه أصلًا أفضليته كخزان للمعلومات لا ينضب (Big Data).

ازدواجية الإنسان

إن المعالجة الفلسفية تحتاج إلى قدر من التفكير بما هو نظر وتأمل أو تفكر وتبصر أو فهم وتدبّر، وذلك يقتضي ارتداد المرء على ذاته، على سبيل المراجعة والمحاسبة أو الدرس والفحص أو التحليل والتشريح، بتقليب وجهات النظر والمفاضلة بين الاحتمالات.

وتلك هي ميزة الإنسان وحيلته كذات مفكرة: ازدواجيته كما تجسدها المسافة النقدية بينه وبين نفسه. ولهذا فنحن عندما نسأل الروبو عن اعتراضاته على هذا الفيلسوف أو ذاك، فإنه ينقل اعتراضات سواه، أي مما يختزنه من معلومات، ولكنه لا يضيف شيئًا من عنده. فهو لا يفكر؛ لأن ما ينقصه هو الوعي والإرادة أو القصد والنية أو المرونة والحيوية.

وقد طرح على أحد الروبوتات السؤال التالي: إذا كانت المرأة تحتاج إلى تسعة أشهر لكي تضع ولدًا، فكم تحتاج تسع نساء؟ كانت الإجابة سخيفة ومضحكة؛ إذ أجاب بأنها تحتاج إلى شهر واحد، وهو ما يعني أن للروبو أخطاءَه وسقطاته، إذا طرحت عليه أسئلة تخرج عما هو مُبرمَج بصورة مسبقة.

من هنا تمييزي بين مصطلحين:

المشروع وهو ميزة الإنسان، بما هو سبق دائم على الذات، يتيح لنا أن نعيد النظر فيما كنا نفكر فيه أو ننفك عما اعتدنا عليه من الطرق والأساليب، بحيث نخترع ونبتكر لكي نتغير ونتجدد، بكسر القوالب الجامدة وتفكيك الأنساق المغلقة.

مقابل ذلك هناك البرنامج وهو ميزة الروبو الذي باستطاعته أن ينفذ، بما يملكه من المعطيات، عملية معقدة قوامها سلسلة إجراءات وصولًا إلى الهدف المطلوب أو إلى حل المشكلة العالقة.

هذا ما يفعله الروبو بأقصى سرعة. ولكن مشكلته تكمن بالذات في سرعته الفائقة التي تتم على حساب التروي والتأني وإنعام النظر في اتخاذ الخيارات ورسم الخطوات. وهكذا فالفارق كبير بين شيء هو أسير مسبقاته ومعطياته، وبين كائن يأتي دومًا بما هو غير مسبوق ولا منتظر، لكي يجدد عدة التفكير.

الذكاء والعقل

أخلص من ذلك إلى ما يثيره الذكاء الاصطناعي التوليدي، من سجالات، على مستوى العالم، حول قدراته ومنافعه أو حول مضاره وخطره. أنا لا أعتبر الذكاء الاصطناعي التوليدي أهم ثورة تقنية في القرن الحادي والعشرين، الأحرى القول هو قفزة في مجال التقنية الرقمية والصناعة الافتراضية. ثم من يستطيع التنبؤ بما سوف يحدث على امتداد قرن من الزمان، إلا على سبيل التشبيح والرجم في الغيب؟! فاستقراء التجارب يحملنا على التواضع؛ لأنه يكشف لنا ما لا ينفك يحدث ويتحول في هذا العالم، إنما يفاجئ الإنسان دومًا بما هو غير متوقع. والأصل في ذلك أن عملًا ينطوي على الخلق والاختراع، إنما يأتي من مكان غير متوقع، بقدر ما يفتح آفاقًا للفكر والعمل لم تكن في الحسبان.

ولكني لا أقلل من أهمية الذكاء الاصطناعي. أنا مع تشومسكي بأن الآلة لا تفكر. ولكني لست معه، ومع زميليه، بحديثهما عن «الوعود الزائفة» للذكاء الاصطناعي (راجع جريدة الشرق الأوسط 23/3/2023). لا شك أن الذكاء الاصطناعي يمثل تطورًا غير مسبوق، قياسًا على الحواسيب والشبكات، بما يفتحه من الإمكانات؛ أولًا من حيث اختصار الوقت، ثم من حيث فاعليته القصوى في الحصول

على المعلومات.

هل القدرة على التوليد أو على التوقع تجعلنا نقول: إن الروبو قد يطور هذه الميزة، لكي يقترب من الإنسان ككائن يعي ويشعر ويفكر؟ لا أعتقد. فالروبو يبقى مجرد آلة مبرمجة. هي ذكية من حيث قدرتها على التخطيط لحل مشكلة ما. وقد تتفوق في هذا الخصوص، على الإنسان؛ لأنها لا تخطئ إذا أُحسِنت برمجتها، ولكونها تفتقر ذاتيًّا إلى المشاعر والعواطف. هذا، بينما الإنسان يخطئ لأنه ذات راغبة، أي له مشاعره وأهواؤه وأوهامه. ولكنه بسبب حيويته وازدواجيته، قادر على إعادة النظر لاستخلاص الدروس على سبيل إعادة التركيب والبناء أو التجديد والتطوير.

وهكذا، فالروبو لا مشاعر عنده. هو ذكي بقدر ما نحسن برمجته وقولبته. إنه كائن حسابي، إحصائي، أكثر مما هو كائن عاقل، سَوِيّ، يملك القدرة على التروي والتبصر. ولهذا فقد ينتج أفدح الضرر، إذا ما بُرمِجَ خطأ، أو إذا استخدمته مجموعات راديكالية إرهابية، أو عنصرية فاشية.

التلصص والتلاعب

لا شك أن للأدوات مساوئها ومضارها. فهي ككل شيء يخترعه الإنسان، سواء أكان فكرة أم أداة، يمكن استخدامه على الوجه السلبي أو على الوجه الإيجابي. هذا شأن المركبات والطائرات. إنها تستخدم لتذليل المسافات وتقليص الأزمنة. ولكن قد تستخدم كآلات حربية لإطلاق المدافع والصواريخ ودك البيوت على رؤوس أصحابها.

وهذا شأن روبوتات المحادثة، إنها تتيح لنا الحصول على ما نحتاجه من المعلومات والمعارف أو من الأجوبة والحلول بسرعة البرق. ولكنها يمكن أن تشكل أداة تمويه أو تضليل، عبر التلاعب بالصور والأصوات، أو بمراقبة الناس والتجسس على حياتهم الشخصية من حيث هم غافلون، كما يمكن أن تنضم القدرات التي تملكها الروبوتات الفائقة إلى ما تفتقت عنه علوم الأعصاب والجينات من القدرات العجيبة، لإحداث تغيير في طبيعة الإنسان وهويته يطول وعيه وفكره، كما يطول جسده ودماغه؛ لإنتاج كائن جديد، متحول وعابر للإنسان الذي نعرفه، وتلك مغامرة نحو المجهول، غير مضمونة العواقب.

الشبكة والكتاب

هل الذكاء الاصطناعي ينتج البطالة، بقدر ما بات يحل محل الإنسان في كثير من الأعمال والوظائف؟ أنا لست خبيرًا في هذا المجال. ولكن ما يفيدنا به تاريخ الثورات التقنية، هو أنه مع كل اختراع جديد تتراجع وظائف أو تزول، لكي تنشأ وظائف جديدة أو تزدهر.

ما أتوقف عنده في هذا المجال، هو أنه مع الثورة الرقمية، بحواسيبها وشبكاتها ومنصاتها وروبوتاتها، تكاد تتراجع لدى الأجيال الجديدة، ليس فقط الكتب الورقية، بل تتراجع أيضًا القراءة، الشفهية، بصوت عالٍ، كما جسدتها مادة «المحفوظات» في البرامج المدرسية لدى الأجيال السابقة؛ إذ كان يطلب من التلامذة حفظ القصائد والنصوص، شعرًا أو نثرًا لمشهوري الشعراء والأدباء.

وأنا أذكر، وكنت فتى دون العاشرة، أن أقرباءنا الآتين من الولايات المتحدة قد شاؤوا زيارتنا، فاستدعاني والدي؛ لكي أقرأ أمامهم بعض القصائد التي حفظتها، غيبًا، فابتدأت بلامية ابن الوردي:

لا تقل أصلي وفصلي*** إنما أصل الفتى ما قد حصل

وقد قرأت مؤخرًا أن بعض نجوم الثورة الرقمية منعوا أولادهم من قضاء معظم وقتهم ملتصقين بالشاشات والمنصات، بحيث يخصصون وقتًا لقراءة الكتب الورقية. والفارق كبير بين قراءة الواحد نصًّا على الشاشة، وبين قراءته في كتاب ورقي، فضلًا عن حفظه. فالقراءة الإلكترونية، بصمت، مآلها برمجة العقل وقولبة الفكر وطحن القارئ. ولذا فهي تضعف الذاكرة وتشل الطاقة على التفكير النقدي. أما القراءة على الكتاب الورقي، فإنها تتيح للواحد فيما هو يَقْلِب الصفحات، أن يتوقف لكي يقلّب أفكاره ويراجع حساباته. بهذا المعنى فالروبو يجعلنا أذكى، ولكن أقل حكمة وروية. فلا تتباهينّ بالسرعة والسيولة. فمآل ذلك هو أن تستهلك الأفكار والمشروعات قبل أن تؤتي ثمارها.

الفكرة والأداة

قد يكون للذكاء الاصطناعي مفاعيله السلبية، كما هي حال اختراعات الإنسان وصنائعه. ولكن ضرره لن يكون أفدح من الضرر الذي يحدثه استخدام أسلحة الدمار الشامل. ونحن نعلم أن عصر التنوير الأوربي لم يمنع استمرار الحروب الطاحنة في أورُبا، طوال قرون، انتهاء بالحربين العالميتين المدمرتين.

وإذا كانت أوربا عادت إلى رشدها، مع مجيء الأنظمة الديمقراطية، فإن ذلك لم يتحقق بسبب فلاسفة الأنوار، ولا لأنهم عملوا بكتاب الفيلسوف كانط حول السلام الدائم. لقد توقفت الحروب؛ بسبب الدمار المتبادل الذي دفع الأوربيين إلى التفكير بعقل تداولي تجسد في قيام الاتحاد الأوربي.

ولكن، ها هي الحروب تعود إلى أوربا من جديد، على أرض أوكرانيا، بين المعسكرين الروسي والغربي. بل إن العالم ليس على ما يرام. فهو مضطرب غاية الاضطراب، في غير مكان، وبخاصة في كثير من البلدان العربية التي تمزقها الحروب المركبة، التي هي أهلية بقدر ما هي عالمية. وفي الأصل ولّى زمن الحروب المحلية الأهلية، فالحروب تتعولم كما يتعولم العالم بمحاسنه ومساوئه.

ومكمن العلة ليس في الأدوات والتجهيزات ولا في الشبكات والبرمجيات، كما نحسب نحن الذين نتباهى بذكائنا الفطري، ونصرّ على أن الروبو لا يفكر مثلنا. لنحسن تشخيص المشكلة: نحن ضحايا أفكارنا وعقائدنا، كما نحن ضحايا مشروعاتنا وصنائعنا، التي تفاجئنا وتصدمنا، كما صدقنا الحرب في قلب أوربا، وكما يفاجئنا التغير المرعب في المناخ بسبب الاحتباس الحراري. ولعل هذه واحدة من مفارقات الوضع البشري: فما يصنعه الإنسان سواء أكان فكرة أم أداة، عقيدة مقدسة أم نفايات نووية، قد يتجاوزه ويفلت من سيطرته لكي يرتد ضده. فهل نخشى من الروبو، القادر على التعلم والتركيب والتوقع، من الإتيان بأفعال تقودنا، من حيث لا نحتسب، إلى المجهول وإلى ما لا تحمد عقباه؟!

هذا السؤال يعيدنا إلى البداية، إلى نشأة المدنية والحضارة. فلا عمل ولا مشروع ولا تقدم من دون ضوابط أو معايير تمليها المسؤولية والأمانة، فيما يخص المآلات والمصاير، إذا لم نشأ لها أن تكون صادمة أو كارثية.

الحرية والهوية

من هنا فالمسألة تتعدى الذكاء الاصطناعي لتطول الإنسان في وجوده وفي هويته. فمن هذا الكائن المسمى إنسانًا؟ بل ما هو وأي شيء هو؟ وإذا صح أنه الأذكى والأقوى والأقدر بين الكائنات، فهذه الميزة خاصة هي التي تجعل منه الكائن الأشد خطرًا على نفسه وعلى الحياة والأرض، إذا كان لا يقيم اعتبارًا لما تحتاج إليه الحياة على هذا الكوكب من القيم والقواعد المتعلقة بالتوازن والتكامل، بحيث لا يطغى بُعدٌ أو وجه على سائر الأبعاد والوجوه.

وذلك يقتضي ممارسة التقى الفكري والتحلي بالتواضع الوجودي، بحيث يكون للروبو سياسته وحدوده، وتكون له قواعد استخدامه والانتفاع به، كما تكون له فلسفته ويكون له فنّه. وإذا كان الذكاء الاصطناعي يغير علاقتنا بمفردات وجودنا، بالواقع والحقيقة، بالمعرفة والآلة، بالعقل واللغة، فإن مقاربته النقدية تتعدى المستوى الخلقي، لتطاول غير مستوى ومجال. هناك المسؤولية التي يفترض بالحكومات أن تحملها تجاه عمل الشركات العملاقة بنجومها وشبكاتها وروبوتاتها. ولا يجدر التذرع بحرية التفكير والعمل. فالتجارب تفيد أن شعار الحرية يترجم بعكسه عندما يعامل كحقيقة مطلقة أو أيقونة مقدسة. بالطبع هناك المستوى الخلقي.

فالإنسان لا يعيش وحده، ولا يعمل بمفرده، ولا ينجح من دون معاونة الآخرين، وهو ما يعني احترام ما تمليه الحياة المشتركة، سواء على مستوى قطاع أو بلد أو منطقة، أو المعمورة، من قواعد التكافل والتضامن، بقدر ما يعني خلق اللغات والأطر التي تتيح للواحد أن يمارس هويته كمواطن عالمي. فالآخر ليس جحيمًا، وإنما هو شطرنا الوجودي، الذي يحسن بنا التدرب على قبوله، بحيث تدار العلاقة معه بلغة التنافس العقلاني الشريف، لا بمنطق الصدام والتحطيم أو التغول، كما توحي الصراعات بين مارك روزنبرغ وإيلون ماسك. وإذا كان لكل تجربة معناها ولكل خبرة مفهومها، فما يعنيه عصر الشبكات هو أن هوية المرء لم تعد تفهم وتمارس كمماهاة تامة وخاوية مع الذات، ولا كمغايرة كلية وفقيرة مع الآخر. وإنما تفهم وتمارس بوصفها شبكة التبادلات وصيرورة التحولات التي تصنعها علاقاتنا مع الآخرين.

هناك من جهة ثالثة المستوى المعرفي. والمعرفة هي ميزة الإنسان وحيلته في تدبر وجوده، إذ هي التي تتيح له فهم واقعه بإعادة صوغ عالمه، بتحويله إلى مبدأ أو معتقد، إلى مفهوم أو قانون، إلى معيار أو قاعدة، إلى شكل أو أسلوب… وإذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تغيير الحياة بمختلف وجوهها، فمن الحمق استعمال هذه التقنيات، من دون أن نعرف كيف تعمل، أو أن ندعها تطغى علينا، إنها بذلك تخرج عن سيطرتنا وتتحول من آلة إلى إله. فنحن لا نحتاج إلى هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات، التي إذا ما أسيء استخدامها تغرقنا وتستبد بنا، لتبلبل لغاتنا وتشل عقولنا.

إن البشر، وسط كل هذا الاضطراب العالمي، ووسط هذا التشابك في المصالح والمصاير، لا يحتاجون إلى هذا البحر المتلاطم من المعلومات، كما لا يحتاجون إلى أسلحة الدمار الشامل، وإنما يحتاجون إلى قدر من الحكمة والتعقل والتواضع، بحيث يديرون شؤونهم بمفردات التوازن والتكامل أو الرعاية والقناعة أو الشراكة والتبادل، لا بمفردات الاستهلاك المفرط والنمو الفالت أو التكاثر الفاحش؛ لأن مآل ذلك هو الخراب والهلاك.

من هنا حاجة الروبو إلى فلسفة. فالحياة لا تستقيم بالأداة والرقم والمعلومة، من دون سقف رمزي تجسده المعاني والقيم أو القواعد والفضائل. ولا يعني ذلك العودة إلى الوراء، وإنما يعني أن نتحول عما نحن فيه، في مواجهة التغيرات والتحديات، بابتكار الجديد من المفاهيم والقواعد أو الأنماط والأساليب.

لعل أهم ما فتحته الثورة الرقمية من إمكان وجودي، بمنصاتها وروبوتاتها، هو أنها أتاحت لكل فرد أن يتحول إلى لاعب فاعل، بوسعه أن يتدخل في الشأن العام، عبر الشبكات، بالقراءة أو الكتابة، بالمحادثة أو المناقشة. لنحسن استخدام هذه الأدوات والتعامل معها، بحيث يشتبك في أنشطتنا وأعمالنا، ما هو سياسي وخلقي أو اقتصادي وتقني أو معرفي وجمالي. وتلك هي فلسفة الروبو.

يوفال نوح هراري(٦) ويان لوكان(٧) وجهًا لوجه: الذكاء الاصطناعي أو صدمة الأدمغة(٨)

حوار: هيلواس بونس وغيوم غرالي – ترجمة: يحيى بوافي – مترجم مغربي

الذكاء الاصطناعي هو موضوع الساعة الذي فرض نفسه على الجميع من دون منازع، من تشي جي بينع إلى جو بايدن وفلاديمير بوتين الذي صرح بنفسه سنة 2017م، أن البلدان التي ستكون لها الزعامة في ميدان الذكاء الاصطناعي هي التي ستكون لها الهيمنة والنفوذ على الساحة العالمية. وإذا كان التاريخ قد أظهر مدى ما تمتعت به رؤية سيد الكرملين من عدوانية على الأقل، فمن المستحيل أن يُتجاهَل اليوم ما حققه الذكاء الاصطناعي من تقدُّم. فهو قادر على تسهيل الملاحظة الفضائية أو إعداد آلياتها وصيانتها، وعلى إتاحة تمثيل البروتينات القابلة للطي مثل بلعمة (phagocyter) حقيقية، مع مضاعفة المشاهد التي تستلهم الراهن وتكون أكثر اتصافًا بالحقيقة من الطبيعة، فماذا تعتقدون بخصوص هذا الصعود القوي الذي هو، دون أدنى ريب، الصعود الأكثر هَوْلًا في مَشهديّتِه منذ أن ظهر تعبير «الذكاء الاصطناعي» سنة 1956م في مؤتمر دراتموث؟

من الناحية النظرية كل شيء يذهب في اتجاه تأكيد التعارض بين يان لوكان ويوفال نوح هراري؛ فأحدهما باحثٌ بينما الآخر مُؤرِّخ. يرى الأول أَلا شيءَ يدعو إلى الذُّعر من ظهور هذا التخصص، بينما يخشى الآخر أن يؤدي بحضارتنا إلى الانهيار. سبق ليوفال نوح هراري أن وقّعَ على الرسالة المفتوحة التي وجهها منتدى التفكير الذي يحمل اسم مستقبل الحياة (Think Tank The Future of life)، على غرار ما فعل قُرابة ثلاثين ألف باحثٍ طالبوا بالتوقف لمدة ستة أشهر عن تنمية وتطوير أدوات تكون أرقى من شات جي بي تي (- 4 GPT-)، النموذج اللغوي الذي سرّع من اعتماد شات جي بي تي في وقت قياسي، أما يان لوكان فلا يرى في هذا النداء إلا ضجة وزعيقًا لرسل الموت.

أُجرِيَت المقابلة التي اقترحتها مجلة لوبوان بشكل تناظري عن بعد؛ لأجل المواجهة بين وجهة نظر كل من يان لوكان ويوفال نوح هراري حول الذكاء الاصطناعي وما يعِدُ به من منافع وما يُنْذِرُ به من أخطار. الأول مدير البحث الأساسي في الذكاء الاصطناعي بشركة ميتا الحاصل على جائزة تورينغ التي تعادل جائزة نوبل في مجال المعلوميات، وصاحب كتاب «حين تتعلم الآلة» الصادر عن دار النشر أوديل جاكوب، والثاني هو مؤلّف لكتُبٍ تصدَّرت قائمة الكتب الأكثر مبيعًا: «العاقل، تاريخ موجز للبشرية» و«21 درسًا للقرن الحادي والعشرين» (صدرت ترجمتهما الفرنسية عن دار النشر ألبان مشيل).

الذكاء والوعي والمشاعر

● لتكن بدايتنا من أهم نقطة، أي ما تعريفكما للذكاء؟

■ يان لوكان: الذكاء هو القدرة على إدراك وضعية، ثم تصميم وتخطيط مقطع من الأفعال لأجل بلوغ الهدف.

يوفال نوح هراري: الذكاء هو القدرة على حل المشكلات. غير أن الذكاء لا يرادف الوعي، مع أنهما يمتزجان ويختلطان لدى الإنسان، فالوعي هو القدرة على الشعور بالألم وبالحب وبالكراهية، والكائنات البشرية تستخدمُ الوعي أحيانًا من أجل حل المشكلات، غير أننا نجد العديد من الكائنات العضوية، كما هي الحال للنباتات والعضويات المجهرية، التي تحل المشكلات من دون أن يكون لها وعي بذلك، كما أن الآلة بدورها يمكن أن تكون ذكية وتقوم بحل المشكلات من دون أن تكون لها مشاعر.

يان لوكان: نعم لم يتحقق ذلك بعد، لكن الوقت سيحين لحصوله.

● أحقًّا آلةٌ ذكية ولها أحاسيس؟ لكن ما الموعد النهائي لتحقق ذلك؟

■ يان لوكان: من العسير جدًّا تحديد المدة التي سيستغرقها ذلك، لكن ما يبقى يقينيًّا ولا يعتريه أدنى شك بالنسبة لي، هو أننا سنشهد على أقل تقدير، آلات يكون مبلغُها من الذكاء مثل ما لدى الكائنات البشرية، فإذا صارت قادرة على أن تضع لنفسها أهدافًا، عندها سيكون لها ما يعادل مشاعرنا وأحاسيسنا الإنسانية؛ لأن العواطف في الغالب الأعم ما هي إلا استباقٌ للنتائج. فلكي نخطِّطَ، على سبيل المثال، ونضع تصميمًا لا بد من أن نستبق النتائج هل ستكون جيدة أو سيئة؟ وهذا ما يشكل أحد الأسباب الرئيسة والأساسية للعواطف، فإذا ما أدركنا مسبقًا، بوصفنا كائنات بشرية، أن وضعية من الوضعيات تنطوي على أخطار صيرُورَتِها وضعية خطيرة، فإن الخوفَ يَنْتابُنا، مما يَحُثُّنا على البحث عن اختيارات مختلفة لأجل الانفلات من الوضعية الخطيرة، وإذا كانت الآلات قادرة على القيام بذلك، فستكون لها عندئذ مشاعر وأحاسيس.

● غير أننا، على ما يبدو، لا نزال أبعد ما نكون عن الآلة الواعية، التي استحضرها عالم الرياضيات البريطاني ألان تورينغ منذ الخمسينيات من القرن الماضي…

■ يوفال نوح هراري: إنه أمر ممكن لكنه ليس بالأمر الضروري الذي لا يمكن تفاديه وتجنُّبُه، إن الوعي هو القدرة على اختبار الأحاسيس والمشاعر، وبالتالي فمن الممكن تمامًا أن تكتسب الآلات وعيًا، لكن يمكنها أيضا التطور وفقًا لنمط تطور مختلف، وأن تُنَمّي أنواعًا أخرى من الذكاء تكون أعلى من الذكاء البشري، لا تستلزم أي إحساس، وتلك هي الحالة الحاصلة فعليًّا في ميادين محدودة مثل ألعاب الشطرنج أو لعبة الغو، فألفا غو(٩) لم يشعر بالفرح حين كسب الجولة، مع أنه أكثر ذكاءً من الكائنات البشرية في هذه اللعبة، وبالتالي فمع الذكاء الاصطناعي العام يمكن للآلات دون إحساس أن تتخطى ذكاءنا بأشواط كبيرة.

يان لوكان: من اليقيني أن كثيرًا من الأنظمة التي نصفها بالذكية ستكون موجودة، بل إنها موجودة الآن، وسبق لها أن وُجدت فعليًّا، فعلى سبيل المثال لاعب الغو أو حتى نظام القيادة الآلية، كلها أنظمة لا تمتلك مشاعر وأحاسيس، لكن لو أردنا لها أن تكتسب مستوى بعينه من الاستقلالية وأن تعمل مُحاولةً تحقيق هدف، فمن الراجح أنّنَا سنُجهزها بما يكافئُ الأحاسيس أو المشاعر، بحيث تكون قادرة على التَّنبُّؤ بنتيجة مقطع خاص من الأفعال.

أخطار ومكاسب محتملة

● شات جي بي تي الذي تملّك لغتنا، الجوهرية جدًّا في العقد الاجتماعي، هل ينطوي على أخطار؟

■ يان لوكان: لا أظُنّ أن هذا الرُّبُوت الخاص بالدردشة خطير في الوقت الحالي. كان يمكنه أن يصير كذلك، لو صُمِّم بكيفية مغلقة، وبعيدًا من الأنظار، غير أن العكس هو الذي حصل، لأن وسيلة التقدم للنماذج الكبرى الخاصة باللغة هي جعلها ذات مصدر مفتوح. وهي فكرة جيدة سواء نظرنا إليها من زاوية الأمن أو من زاوية البحث. لكن لنتصور مستقبلًا يكون فيه بإمكاننا جميعًا امتلاك عامل ذكي تحت إمرتنا وتحكُّمِنا؛ إنه تمامًا كما لو أن فريقًا من الأشخاص الأكثر ذكاء قد صار فجأة يخدمنا تبعًا لما نأمر به، حتى يجعلنا أكثر إنتاجية وإبداعية. وهؤلاء الفاعلون الأذكياء سنخاطبهم بكيفية طبيعية جدًّا، كما في فِلْم «هي» (Her). ومن جهتي، بوصفي مديرًا صناعيًّا سابقًا وأستاذًا جامعيًّا، أحاول ألا أعمل إلا مع من هم أكثر ذكاءً مني؛ لأنها أجود وسيلة للنجاح، وبالتالي ليس علينا الشعور بأننا مهدّدُون بهذا الأمر، بله يجعلنا أقوى وأكثر تعزيزًا، إنه مطلع نهضة جديدة وعصر أنوار جديد.

يوفال نوح هراري: إن السؤال المطروح هو معرفة من هم أولئك الذين سيكون هذا البرنامج في أيديهم، نعم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مدهشًا وعجيبًا، لكن إذا وقع بين الأيدي الخطأ، يمكنُه تدميرُ الديمقراطية أيضًا. إن مصدر الديمقراطية هو المحادثة والمناقشة بين الأشخاص، وإذا ما وُجد هؤلاء العملاء القادرون على إقامة محادثة أفضل من أي كائن إنساني كان، وكانوا مُوظّفين في خدمة فاعلين غير مسؤولين، فإن السيناريو الكارثي هو ما سيرتسم في الأفق. وإذا ما قُرصِنَت المُحادثة بين الأشخاص أو التُفّ عليها وشُوِّهَت، وهو ما يقدر الذكاء الاصطناعي على القيام به في الوقت الحالي، فإن ذلك سيقوِّضُ أسس ودعائم النظام الديمقراطي. إذن فمَنِ الأخطر، أن تكون حاصلًا على مساعد ذكي يقدم لك 95% من أجود النصائح، أم أن يكون لك مساعد يضاعف الهلوسات(١٠)؟

يان لوكان: إن الأنظمة الحالية للذكاء الاصطناعي مساعداتٌ جيدةٌ في الكتابة، لكنها ليست مصادرَ موثوقة للمعلومة. وفي غضون سنتين إلى خمس سنوات مقبلة، سيحقق النظام تقدمًا من أجل خلق أنظمة للذكاء الاصطناعي تكون أكثر واقعية، لتصير هذه الأنظمة في نهاية المطاف أكثر موثوقية من أي وسيلة أخرى للبحث عن المعلومة. لنأخذ على سبيل المثال الأنظمة الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة: في الوقت الحالي نجد الأنظمة المساعدة على السياقة تكون على درجة كبيرة من الموثوقية على متن الطريق، لكنها لا تكون كذلك في مكان آخر ويُطْلَبُ من السائق وضع يديه دائمًا على عجلة القيادة. ومع النماذج اللغوية ذاتية الارتكاس، يُفْتَرَضُ بالمستخدمين ألا تبتعد أيديهم لحظةً من لوحة المفاتيح؛ لأن هذه الأنظمة يمكن أن تقول أشياء غبية وسخيفة، إذ ليس لها حس سليم، حتى إن كانت قد راكمت كمًّا هائلًا من المعارف التي يُمكنها اجترارها.

● ألا ينطوي وجود آلات أكثر استقلالية على خطر تطور ونمو عالم يتخلّى فيه الإنسان عن كل قدراته على اتخاذ القرار لصالح الآلة؟

■ يان لوكان: إننا نعيش بالفعل في عالم معظم القرارات التي تُتَّخَذ هي قرارات تتخذها الآلات، طبعًا هي قرارات ليست على درجة كبيرة من الأهمية، لكن حين تعمدون إلى البحث على محرك البحث، فإن ترتيب المعلومات المعروضة تُحَدّدُه الخوارزميات مسبقًا. وإذا ما جمعتكم مناقشة على شبكة التواصل الاجتماعي مع أصدقائكم الذين يتحدّثون بلسان آخر، فإن الخوارزميات هي التي تتولى ترجمتها، طبعًا لا تكون تلك الترجمة بمواصفات الكمال المطلوبة، لكنها تبقى نافعة في كل الأحوال، وهو ما يدل على أن كل أداة يمكن أن تُوَظَّف؛ إما لتحقيق غايات جيدة أو سيئة، والمستخدمون هم من يحددون في نهاية المطاف، ما تقوم به الخوارزميات؛ لأن هذه الأخيرة تتكيّف وتتأقلم آليًّا بدلالة رغبات المستخدمين.

يوفال نوح هراري: لا يمكن للسكين أن تقرر قتل شخص ما أو إنقاذ حياة في أثناء عملية جراحية؛ لأن القرار كان دائمًا موقوفًا على الإنسان، بينما الذكاء الاصطناعي هو الأداة الأولى التي يمكنها الحلول محلَّنَا في عملية اتخاذ القرار. صحيح أننا لسنا بمأمن من القيام باختيارات سيّئة، فقد ارتكبنا أخطاء مُرعبة وعشنا تجارب فاشلة، من قبيل النازية والشيوعية، كما أن الحربين العالميتين الأولى والثانية كلتيهما كانتا خطأً فادحًا. وبعد تدمير حياة مئات الملايين من الناس، تعلمنا في نهاية المطاف بناء مجتمعات صناعية جيدة، والسبب الوحيد الذي يفسّرُ بقاءنا على قيد الحياة في القرن العشرين هو أن التقنية لم تكن بالقوة التي تتيح لها تدميرنا، أمّا تقنية القرن الحادي والعشرين فأقوى بكثير من نظيرتها في القرن الماضي، وإذا ما ارتكبنا من جديد خطأ من قبيل ذاك الذي وقعنا فيه كأن نُقيم، على سبيل المثال، نظامًا شموليًّا على أساس الذكاء الاصطناعي أو أن نُشعل فتيل حرب عالمية ثالثة، فإن حظوظ خروجنا من ذلك أحياءً، حتَّى نتعلّم من جديد من أخطائنا، تبقى ضعيفة جدًّا إن لم تكن منعدمة.

يان لوكان: الشيء نفسه يمكننا قولُهُ عن الثوْرات التي حدثت في التاريخ البشري، فالطباعة قوّضت المجتمع في أوربا عند بداية القرن السادس عشر الميلادي مع الطوائف الدينية، لكنها حملت معها الأنوار والنزعة العقلانية والفلسفة والعلم والفلسفة والديمقراطية.

يوفال نوح هراري: الطباعةُ غذّت الأنوار، لكنها غذّت الإمبريالية الأوربية والحروب الدينية أيضًا، لكن لو استُؤنِفَت الحروب الدينية من جديد، كما حدث بين البروتستانت والكاثوليك في فرنسا إبّان القرن السادس عشر، فإنني لا أعتقد، في ظل توافر الذكاء الاصطناعي والقنابل النووية أن البشرية ستبقى على قيد الحياة؛ لذلك فإن الخطر متمثل في أن الذكاء الاصطناعي يقوّض أسس الديمقراطية ودعائمها ويقود إلى خلق دكتاتوريات رقمية جديدة ستكون أكثر تطرفًا من الاتحاد السوفييتي.

على عتبات عصر جديد

● لكن على الرغم من ذلك، تقول أنت يا يان لوكان: «إن تعزيز وتضخيم الذكاء الإنساني بواسطة الآلة سيؤدي إلى عصر نهضة جديد»، هل حقًّا يمكن أن يحدث ذلك؟

■ يان لوكان: إنها نهضةٌ أو عصر أنوار جديد، يدعمه تسارع التقدم العلمي والتقني والطبي والاجتماعي بفضل الذكاء الاصطناعي؛ لذلك فإن التخفيف من وتيرة البحث العلمي ليس مفيدًا لأنه لن يُوقف الخطر، وأقل ما يُقال عنه هو أنه أمر سخيف. ومن أجل استثمار وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي على أكبر نطاق، لا بد من التَّحلي باليقظة والحذر والقيام بذلك تحت رقابة الحكومات والجمهور.

يوفال نوح هراري: لقد استغرقت المجتمعات، ولا سيما الديمقراطية منها، عقودًا في فهم ما يحصل من تغيّرات، كما أن فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة والسيكولوجيا والاقتصاد… سيحتاج سنوات عديدة؛ لذلك سيكون لزامًا علينا التخفيف من إيقاع السيرورة الخاصة به حتّى تكون المجتمعات قادرة على تعيين المخاطر وتحديدها؛ لتبني في المُحصّلة الفعل المناسب.

● ومع البرامج الجديدة كما الحال في برنامج (Midjourney) أو (Runway)، التي تتيح ابتكار صور فوتوغرافية وفيديوهات أكثر فأكثر اتصافًا بالخاصية الواقعية، وهو ما جعل مفهوم الحقيقة موضوع تهديد واعتداء…

■ يوفال نوح هراري: إن المشكلة كانت قائمة حتّى قبل أن تظهر هذه الأدوات، فالحوار الديمقراطي قد انهار؛ لأن المواطنين بمن فيهم من ينتمون إلى أحزاب الحكومة، ما عادوا قادرين على التوَصُّل إلى تحقيق التوافق أو الإجماع، وتلك هي المفارقة التي تطبع الديمقراطيات الغربية، ففي الولايات المتحدة الأميركية، بوصفها إحدى البلدان التي تمتلك تقنية المعلومات الأكثر قوة، نجد الأميركيين عاجزين عن تحقيق الاتفاق فيما بينهم حول الأسئلة الأولية جدًّا: من الفائز في انتخابات 2020م؟ هل اللقاحات يمكنها مساعدتنا أم إنها على العكس من ذلك، خطيرة؟ بل إن الأمر قد بلغ بهم حدّ التساؤل عمَّ إذا كان التغيُّر المناخي أمْرًا واقعًا، فكيف لبلد يمتلك تقنيات قوية للمعلومة يعجز عن التّوصُّل إلى تحقيق اتفاق حول أمور هي من الأساسيات؟ وبناءً عليه يبدو أنْ لا شيء قد اكتُسِبَ.

يان لوكان: إن الجيل الشاب الذي نما وترعرع في صُحبة الإنترنت، يأخذ مسافة نقدية وله كيفية أكثر نسقية وتنظيمًا للتوصل إلى أصل معلومة من المعلومات، فكثير من التَّنبُّؤات لا تأخذ في حُسبانها أنَّ الناس يكيِّفُون طريقتهم في التفكير.

سلاح ذو حدين

● هل سنكون في حاجة إلى شكل التنظيم السائد نفسه في مجال الطاقة النووية؟

■ يان لوكان: يتمثل الاختلاف الكبير في أن الذكاء الاصطناعي صُمِّمَ لأجل زيادة الذكاء الإنساني، بينما صُمِّمَت الأسلحة النووية لقتل الناس.

يوفال نوح هراري: إنه لَسؤال جيد: هل صمّمنا الذكاء الاصطناعي لجعل الناس أكثر ذكاء أم لأجل التّحكُّم فيهم؟ الإجابة عن هذا السؤال تختلف من بلد إلى آخر.

يان لوكان: من المرجّح أن بعض البلدان تصمّم الذكاء الاصطناعي للتحكم في الناس، غير أن تأخرها في مجال التقنية سيكون أمرًا لا مناص منه.

يوفال نوح هراري: أعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد أمنية، فعلى سبيل المثال كان النازيون أكثر تقدمًا من الغرب في مجال البنادق والطائرات النفاثة؛ إذ هزمت ألمانيا النازية فرنسا سنة 1940 هزيمة حاسمة، حتى إن كان التوازن الاقتصادي بين القوات قد شَجَّع التحالف الفرنسي البريطاني؛ لذلك لن أراهن على أن الديمقراطيات هي من تكون لها السيادة دائمًا.

● ما رأيكم في اقتراح إيلون ماسك زرع رقائق إلكترونية في أدمغة كائنات بشرية حتى تنافس الذكاء الاصطناعي؟

■ يوفال نوح هراري: يعيدنا ذلك إلى طرح سؤال: كيف نفكر بخصوص إمكانية جعل «الكائنات الإنسانية مزيدة ومعزّزة»؟ أعتقد أنه من الخطير جدًّا استخدام الذكاء الاصطناعي أو الوصلات أو الأسطح البينية دماغ- حاسوب لمنحهم حياة أطول أو ذاكرة أفضل. فقد عانينا دائمًا، نحن معشر البشر، من وجود فارق وتباعد بين قدرتنا على استخدام الأنظمة والحكمة الضرورية من أجل فهم هذه الأنظمة في العمق، لكن الحاصل، للأسف، هو أن الاستغلال أسهل بكثير من الفهم. تعلَّمنا في الماضي التحكم في الأنهار والحيوانات والغابات، لكن غاب عنا فهْمُ تعقيد النظام الإيكولوجي، فكان أنْ أفرَطْنا في استخدام قوتنا وسُلطتنا؛ وهو ما تسبَّب في اختلال توازنه. وفي القرن الحادي والعشرين لم نعد قادرين على تعلُّم استغلال العالم الذي يحيط بنا وحسب، بل صرنا قادرين على التحكم في عالمنا الداخلي واستغلاله أيضًا، فالذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى مثل الهندسة الوراثية، يمكنها إتاحة إعادة تصميم جسدنا وأذهاننا، وأن نتحكم في انفعالاتنا، وأفكارنا وإحساساتنا. كما أن الحكومات والشركات والجيوش يمكنها استخدام التقنيات الجديدة لتحسين الكفاءات التي تكون في حاجة إليها من قبيل الذكاء والانضباط، عبر إهمالها وتخليها عن تنمية العطف، والحساسية الفنية أو الروحية. هكذا يمكننا أن نفقد قسمًا كبيرًا من إنسانيتنا من دون أن نكون على بيّنة من ذلك. إننا نفضِّل التركيز على الزيادة في قوة الخوارزميات بدل أن نركز على البحث في الذهن الإنساني الذي لا نعرف إلا النزر القليل عنه؛ لذلك أتمنى أن نخصِّص في مقابل كل دقيقة نكرّسها لنمو الذكاء الاصطناعي، دقيقة أخرى للبحث في تطور ذهننا الخاص.

يان لوكان: فيما يخصُّ الرقاقات التي تُغرَسُ في الدماغ، فإن البحث فيها يجري منذ سنوات عديدة، وهي تظل مفيدةً جدًّا في علاج بعض اضطرابات البصر والسمع، وواعدة جدًّا في علاج أنواع بعينها من الشّلل، ويمكننا أن نتصور علاج بعض اختلالات الذاكرة في المستقبل عبر حصين اصطناعي، غير أنني أشك في أن يُوافق كثير من الأشخاص على وضع رقاقات مغروسة ليتفاعلوا مع مساعد افتراضي، وإن حصل ذلك فلن يحصُل في المستقبل القريب على الأقل. الذكاء الاصطناعي يسرع وتيرة تقدم الطب، وهو ما نعاينه الآن في مجال التصوير الطبي، كما ساعدنا بالفعل في فهم آليات أو مكانيزمات الحياة البيوكميائية، على سبيل المثال من خلال التحكم في تشَكُّل البروتينات وتفاعلاتها مع بروتينات أخرى. لا أومن بالسيناريو الذي يُشَجّع من الخيال العلمي، وفيه ستكون الهيمنة للذكاء الاصطناعي على الإنسانية وسيقضي عليها، ربما قد تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية أكثر ذكاء منَّا نحن، لكنها ستَخْدُمنا ولن تكون لها أي رغبة في الهيمنة على البشرية.

الوجود الإنساني والأنطولوجيا الرقمية

عبدالعزيز بومسهولي – كاتب مغربي

يعبر العقل الاصطناعي عن العالم برمته، كانكشاف أخير للإنسانية جمعاء. وهذه مسألة حتمية تفوق كل إمكانيات البشر؛ لأنها لا تعبر عن مجرد رغبات بشرية فردية، بقدر ما تعبر عن تلك الرغبة الفائقة التي يختزل فيها الوجود الإنساني كله داخل ما يمكن تسميته الأنطولوجيا الرقمية، التي مسّت في الصميم كل رغبة أنثروبولوجية خاصة، وحولتها إلى مجرد رغبة رقمية. وهي بذلك لا تحول دون إمكانية المعرفة بالنسبة للإنسان، أو ما الذي يمكنني أن أعرفه؟ كسؤال كانطي محض، وإنما تجعل من ذاتها إمكانية فائقة للمعرفة التي تتجاوز قدرات العقل البشري على إنتاج المعرفة. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن قدرة العقل البشري ليست ممكنة الآن في هذا العالم الرقمي من دون وساطة للعقل الاصطناعي. بل إن ماهية الإنسان عينها صارت بدورها رقمية.

ولهذا ينكشف السؤال مجددًا: مَنِ الإنسان؟ هل هو هذا الكائن الإنساني الذي يعبر عن العالم، كما لو كان راعيًا للوجود؟ أم هو هذا الكائن الإنساني الذي ينكشف بدوره في عالم الذكاء الاصطناعي ككائن رقمي؟ إذن، مَنِ الإنسان؟ هل هو كائن انتهى زمانه؟ وإذا انتهى زمانه الذي تؤسسه رغبته الأنثروبولوجية، فما الذي يكونه هنا والآن فيما يمكن تسميته ما بعد الإنسانية؟ وهل ما بعد الإنسانية ليست إلا مجرد استعارة تحكي الانكشاف الأخير للتاريخ كعقل كوني لرغبة ترهن الاقتدار البشري في عقل كلي يتحكم في التاريخ، ربما على نحو هيغلي، حيث ينكشف العالم ككتاب لا متناه الحدود وكأفق مفتوح؟

قدرات فائقة

العقل الرقمي لا يفكر كما العقل الإنساني، هو يعمل فقط، ولكنه يعمل بقدرات فائقة للعقل البشري، أو إن شئنا هو العقل الذي يحوي في ذاته العقل البشري كله، واللوغوس الكوني الذي يختزل في جوفه عقل أو نظام الطبيعة. وبالرغم من كون العقل الرقمي نتاجًا للفكر البشري، فإنه بقدرته الفائقة على العمل لا على التفكير، صار شرطًا ضروريًّا لإمكان تجربة الفكر، فليس بإمكان الفكر اليوم إلا أن يفكر لا انطلاقًا من معطى الحساسية وحسب، بل من معطى إدراك رقمي للحساسية. ومعناه أن العقل الرقمي اليوم هو الذي يملي قوانينه على تجربة الفكر. لقد كان الفكر الساذج واهمًا عندما تصور أن التقنية ستتحكم في الإنسان من خلال كائن آلي من صنعه، غير أنه أدرك اليوم أن ما يتحكم في تجربته ليس هو هذا الكائن الأسطوري المتشكل في مخيال الإنسان، وإنما هو هذا العقل الرقمي الذي صار يشكل عنصرًا مكونًا لماهية وجوده في العالم، بحيث إن ماهية وجوده تكاد لا تنفصل عن هذه الماهية الرقمية التي صار مرغمًا على التفكير من خلالها في اختبار تجربة وجوده، وفي اختيار نمط عيشه.

طبيعة رقمية

الجسد وحده قادر على أن يتشكل رقميًّا، ما دام أن طبيعته ليست فيزيقية محضة ولا هي روحية محضة، بل هي من طبيعة رقمية بالمعنى الذي يفيد بأن الفيزيقي والروحي هما معًا محض احتمال رقمي، وأنهما معًا ليسا موجودين مستقلين بذاتيهما، بقدر ما هما وجهتا نظر للإنسان عن الشيء عينه الذي هو الجسد، والذي يشهد بتحوله الرقمي على نهاية زمان بلغ فيه مع الإنسان أقصى كمالات إشباع الوجود. وهذا معناه أن الكائن الإنساني، قد انتهى زمانه، كما عبرنا عن ذلك في أطروحتنا لعام 2001م. أي أن زمان التاريخ بما هو إشباع للرغبة الأنثروبولوجية للإنسان قد استنفد أغراضه، ليفسح المجال لزمن يجعل من الجسد المشبع تاريخيًّا وأنثروبولوجيًّا عنصرًا أساسيًّا في المعادلة الرقمية للوجود.

توضيح أخير: الإنسان الذي جعل من نفسه وصيًّا على الجسد، انتهى زمانه، ليس بالمعنى الهيغلي- الكوجيفي ولا الفوكويامي، ولكن بمعنى أقرب من تصور سبينوزي مفاده أننا لا نستطيع معرفة ما يقدر عليه الجسد، وأن قدرة الجسد على التشكل تفوق كل الاحتمالات الممكنة وكل الممكنات المتماكنة أيضًا.

كاتب مغربي

تحديات السرد الروائي في مواجهة الذكاء الاصطناعي

لنا عبدالرحمن – روائية وناقدة لبنانية

لم يعد عالم الرواية بعيدًا من رهانات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تتواتر الأخبار بشكل متلاحق عن تجارب يقوم بها الكُتاب، بغرض امتحان علاقتهم مع التقنية الجديدة، واكتشاف الدور الذي ستؤديه في حياتهم. الكلام لا ينتهي عن تقنية «شات جي بي تي»، وعن روبوتات تحل مكان البشر، وتفعل أفعالهم، وتهددهم بوجود منافس قوي في مجالات علمية، ومهنية كثيرة، سواء في الطب أو الهندسة أو تصميم الغرافيك، ومهن أخرى؛ لذا يحضر التساؤل إلى متى ستظل الكتابة الإبداعية بمنأى عن الخطر الإلكتروني؟ وهل هي بعيدة حقًّا؟ وهل من الممكن لروبوت أو نظام حاسوبي أن يكتب رواية أو قصيدة تتفوق على ما كتبه البشر؟ وما القيمة الحقيقية للنصوص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي؟ إن هذه التساؤلات التي تدور في أذهان المبدعين، أو الذين يعيشون في دائرة الإبداع من كُتاب وقراء، تستحق التأمل الدقيق بغية استقراء الغد، بكل ما فيه من مفاجآت محتملة؛ وبخاصة أن الرواية العربية تشهد حضورًا للتقنية بدلالات عدة؛ سواء بالكتابة عن دور الروبوتات في الحياة المستقبلية، أو قبول التشارك مع التقنيات الجديدة في كتابة رواية مشتركة.

توليد النصوص

أثارت قدرة التقنية الجديدة على توليد النصوص كثيرًا من النقاشات، حول مستقبل الأدب والشعر. يرى بعضٌ أن ما ينتجه الذكاء الاصطناعي هو مجرد تكرار للأنماط اللغوية التي سبق استخدامها، وليس له قيمة إبداعية حقيقية، كما أنه سوف يؤدي إلى فقدان الهوية الفريدة للكتّاب والشعراء؛ لأن النصوص، التي أُنشِئَت بواسطة الذكاء الاصطناعي، تفتقر إلى الروحانية والعمق الإنساني.

بينما يرى آخرون أن هذه التقنيات قد تفتح الأبواب أمام أشكال جديدة من الإبداع الأدبي، حيث يمكن دمج القدرات البشرية والآلية معًا لإنتاج أعمال فنية حديثة ومبتكرة؛ إذ بمجرد تدريب النموذج الإلكتروني بشكلٍ كافٍ، يصبحُ قادرًا على توليد نصوص جديدة تبدو طبيعية. ومع ذلك، يجب أن نلحظ أن هذه النصوص ليست ناتجة عن «تفكير» أو «إبداع» بالمعنى التقليدي للكلمة. بل هي نتيجة للأنماط اللغوية التي اكتشفها النموذج في أثناء مدة التدريب. المدافعون عن التجربة يعتبرون أن الجانب الإيجابي في الأمر يتعلق بسهولة الوصول إلى محتوى أدبي مختلف، من خلال استخدام تطبيقات ومواقع تستند إلى الذكاء الاصطناعي، كما أنه يُسرع من الوتيرة الإنتاجية للكُتّاب بسبب سهولة الحصول على المعلومات. هذا إلى جانب قدرة التقنيات الحديثة على تحليل وفهم النصوص الأدبية؛ إذ يمكن للخوارزميات والنماذج اللغوية تحليل النصوص بطرق تتجاوز قدرات البشر في بعض الحالات، ومن ثم يُمكن توجيه القراء إلى فهم أعمق للعناصر الأدبية، مثل الرموز والتعبيرات المجازية والتناص. وعلى الجانب الآخر قد يؤدي التحليل الآلي للأعمال الأدبية إلى تقييم سلبي، من دون أخذ العوامل الإبداعية والثقافية والاجتماعية والفردية في الحسبان.

رؤية غربية

كازو إيشيغورو

كتب كازو إيشيغورو الكاتب البريطاني الياباني الأصل، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب، روايته «كلارا والشمس» حول الروبوت «كلارا» وعلاقة الصداقة التي سوف تجمعها مع فتاة مراهقة تشتريها من أحد المتاجر؛ كي تعيش معها وتعوضها عن أختها الميتة. إيشيغورو عبّر في أكثر من مناسبة عن قلقه، من أن يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى التقليل من قيمة العمل الأدبي، والخلفية الثقافية والتاريخية للإبداع. يطرح إيشيغورو تساؤلًا حول جوهر أن نكون بشرًا في عصر يتقدم فيه الذكاء الاصطناعي بقوة نحو الحياة الإنسانية، ويقدم نبوءة عن الحياة المستقبلية عبر سلسلة من العلاقات القوية، التي تجمع بين الإنسان والآلة، بداية من والدة الفتاة «جوسي»، التي تريد أن تشتري روبوت على شكل فتاة، لأنها فقدت ابنتها الكبرى، وابنتها الثانية مهددة بالموت؛ لذا حين تشتري «كلارا»، تطلب منها أن تُقلد حركات ابنتها في المشي والأكل، وسائر العادات.

تثير «كلارا والشمس»، تساؤلات عميقة حول تعقيدات العلاقات البشرية المستقبلية، وإمكانية حدوث تقاطع بين الوجود الإنساني الطبيعي، والمعدل جينيًّا والذكاء الاصطناعي. لكن المفارقة في السرد، أن إيشيغورو يضفي لمسة من الإنسانية على حوارات كلارا وجوسي، وعلى أفكار كلارا، وكأنه يحذرنا مما يمكن حدوثه مستقبلًا.

مارغريت أتوود

الروائية الكندية الشهيرة مارغريت أتوود، صاحبة رواية «حكاية الخادمة» التي تدور أجواؤها في عالم من الدستوبيا، تنحو إلى اعتبار أن الذكاء الاصطناعي قد يُمثل فرصة للبشرية لاستكشاف جوانب جديدة من الإبداع، شريطة استخدامه بطريقة مسؤولة، ولا يحل محل الإنسانية في الأدب. قدمت أتوود في روايتها هذه، التي تُعيد إلى الأذهان رواية جورج أورويل «1984»، عالمًا مستقبليًّا غارقًا في مأساوية عصرية، حيث النساء عاجزات عن الإنجاب، ويتعرضن للتعذيب عبر إرسالهن إلى معسكرات لتنظيف بقايا الإشعاعات النووية. تغوص أتوود في حكايات بطلتها، وبطلات أخريات، يواجهن أخطارًا تتعلق بالتغيرات الجغرافية والمناخية، وفقدان التوازن الاجتماعي والبيئي، وهو ما يجعل الحياة ككل مهددة بالزوال.

التقنية عربيًّا

ظهرت في الآونة الأخيرة، العديد من الروايات، التي تقدم نبوءات مستقبلية حول علاقة الإنسان مع التقنية والروبوتات والذكاء الاصطناعي من جهة، وحول مصير الإنسان على هذا الكوكب من جهة أخرى. والملحوظ حول هذه الروايات أنها تتقاطع عند مجموعة من الأفكار المشتركة.

في رواية «جزيرة المطففين»، الصادرة عن دار المتوسط، يقدم الكاتب اليمني حبيب عبدالرب سروري، رؤيته لتحالف الرأسمالية والتقنية، من خلال سرد تَنبُّئِيّ واستباقي للمرحلة القادمة، التي تحكم مصير الإنسان، وتحوله إلى مجرد مُتلقٍّ للنظام الرأسمالي العالمي، وعبر استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي، يحدث التجسس على حياة الناس. تتعدد أماكن الرواية من بريطانيا إلى العالم العربي، وتتناول قضايا مصيرية وحساسة، مثل الهجرة واللجوء والأوبئة والكوارث البيئية، لكنها تركز على التحولات العصرية المستمرة، وتنبه إلى أخطار حلول الآلات مكان البشر، وإلى إمكانية خروج الآلة عن السيطرة البشرية وحدوث تمرد مخيف، سوف يهدد الحياة الإنسانية حقًّا. لنقرأ: «برز هذا السؤال سريعًا: من سينقل لبعض البشر غذاءهم لبيوتهم، في هذين الأسبوعين الحاسمين؟ الرد بديهي أيضًا: روبوتات هذه الحكومة الموحدة… ومن سيعاقب أي إنسان يغادر باب منزله؟ الرد بديهي أيضًا: درونات الحكومة الموحدة، ستقصفه بإشعاعات فاتكة، لمجرد رؤية عدساتها له وهو يحاول مغادرة باب مسكنه لأي سبب كان، أسبوعان لا يُنسيان في تاريخ كوكب الأرض، لم يقصف خلالهما غير نحو 25 ألف إنسان فقط».

في رواية «جزيرة المطففين»، الصادرة عن دار المتوسط، يقدم الكاتب اليمني حبيب عبدالرب سروري، رؤيته لتحالف الرأسمالية والتقنية، من خلال سرد تَنبُّئِيّ واستباقي للمرحلة القادمة، التي تحكم مصير الإنسان، وتحوله إلى مجرد مُتلقٍّ للنظام الرأسمالي العالمي، وعبر استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي، يحدث التجسس على حياة الناس. تتعدد أماكن الرواية من بريطانيا إلى العالم العربي، وتتناول قضايا مصيرية وحساسة، مثل الهجرة واللجوء والأوبئة والكوارث البيئية، لكنها تركز على التحولات العصرية المستمرة، وتنبه إلى أخطار حلول الآلات مكان البشر، وإلى إمكانية خروج الآلة عن السيطرة البشرية وحدوث تمرد مخيف، سوف يهدد الحياة الإنسانية حقًّا. لنقرأ: «برز هذا السؤال سريعًا: من سينقل لبعض البشر غذاءهم لبيوتهم، في هذين الأسبوعين الحاسمين؟ الرد بديهي أيضًا: روبوتات هذه الحكومة الموحدة… ومن سيعاقب أي إنسان يغادر باب منزله؟ الرد بديهي أيضًا: درونات الحكومة الموحدة، ستقصفه بإشعاعات فاتكة، لمجرد رؤية عدساتها له وهو يحاول مغادرة باب مسكنه لأي سبب كان، أسبوعان لا يُنسيان في تاريخ كوكب الأرض، لم يقصف خلالهما غير نحو 25 ألف إنسان فقط».

من ناحية، يفتتح الكاتب المصري تامر شيخون روايته «شفرات القيامة» بعبارة لألبرت أينشتاين تقول: «العلم بدون دين كسيح، والدين بدون علم أعمى». تستشرف الرواية زمنًا مستقبليًّا يقع في سبتمبر 2045م، مع الدكتور نوح جوشواه اللاجئ السوري الأصل، الأميركي الجنسية. ومن خلال سرد يتنقل في الزمان والمكان مع شخصيات عدة، يطرح الكاتب رؤيته حول الأخطار التقنية القادمة. إنها تتسلل لحياتنا بقوة من دون أن ندري بها، وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها لا نملك أداة للتغيير، وهذا يتضح من استخدام شيخون لكلمة «شفرات» التي تدل على أمرين: أولهما تحول البشر إلى مجرد «أكواد»، والثاني أن امتلاك بعض الشفرات السرية في أيدٍ عابثة ومؤذية سوف يؤدي إلى الخراب، وإلى حلول القيامة على الأرض. لنقرأ: «عجيب أمر التكنولوجيا، في لحظة فارقة، ينفرد فيها المرء بذاته ليواجه معضلة وجوده، يتابعني فيها عشرة ملايين مُشاهد، جالسين في بيوتهم أو مكاتبهم عبر شاشة هولوغرام سرمدي، من خلال كاميرا أصغر من حبة العنب مثبتة خلف أذني. سيستمتعون بلحظاتي الأخيرة «لايف»، كما استمتعوا بألعاب «كول أوف ديوتي، حروب الجيل السابع»، لكنهم أبدًا لن يدركوا ما إذا تلاشت نفسي في العدم أو انتقلت إلى برزخ موازٍ طالما أفسد حياتي الأرضية».

من ناحية، يفتتح الكاتب المصري تامر شيخون روايته «شفرات القيامة» بعبارة لألبرت أينشتاين تقول: «العلم بدون دين كسيح، والدين بدون علم أعمى». تستشرف الرواية زمنًا مستقبليًّا يقع في سبتمبر 2045م، مع الدكتور نوح جوشواه اللاجئ السوري الأصل، الأميركي الجنسية. ومن خلال سرد يتنقل في الزمان والمكان مع شخصيات عدة، يطرح الكاتب رؤيته حول الأخطار التقنية القادمة. إنها تتسلل لحياتنا بقوة من دون أن ندري بها، وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها لا نملك أداة للتغيير، وهذا يتضح من استخدام شيخون لكلمة «شفرات» التي تدل على أمرين: أولهما تحول البشر إلى مجرد «أكواد»، والثاني أن امتلاك بعض الشفرات السرية في أيدٍ عابثة ومؤذية سوف يؤدي إلى الخراب، وإلى حلول القيامة على الأرض. لنقرأ: «عجيب أمر التكنولوجيا، في لحظة فارقة، ينفرد فيها المرء بذاته ليواجه معضلة وجوده، يتابعني فيها عشرة ملايين مُشاهد، جالسين في بيوتهم أو مكاتبهم عبر شاشة هولوغرام سرمدي، من خلال كاميرا أصغر من حبة العنب مثبتة خلف أذني. سيستمتعون بلحظاتي الأخيرة «لايف»، كما استمتعوا بألعاب «كول أوف ديوتي، حروب الجيل السابع»، لكنهم أبدًا لن يدركوا ما إذا تلاشت نفسي في العدم أو انتقلت إلى برزخ موازٍ طالما أفسد حياتي الأرضية».

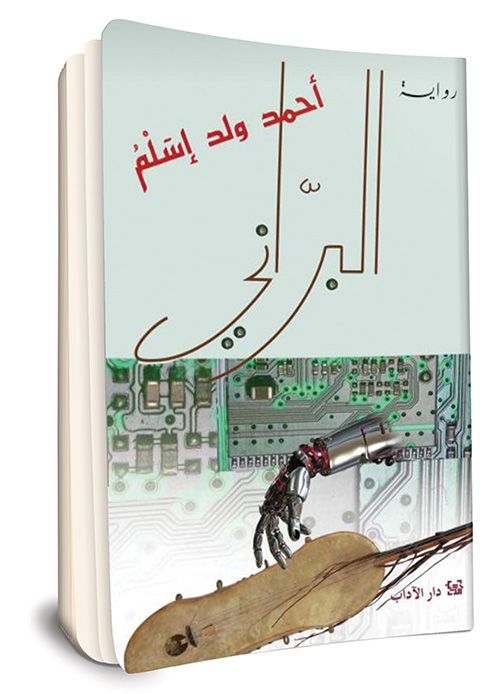

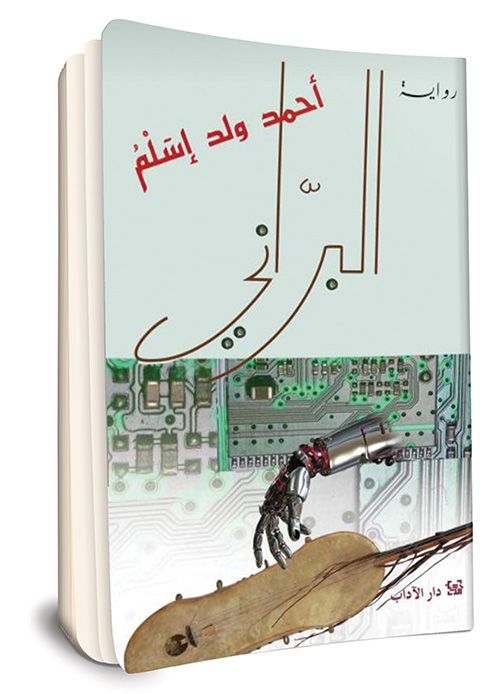

في رواية «البراني» للكاتب الموريتاني أحمد ولد إسلم، نقف أمام عالمين؛ أحدهما نقي ومجرد من التقنية «مدينة النعمة»، والآخر محكوم تمامًا للآلات «جزيرة المستقبل»، وبين هذين المكانين تدور الأحداث، تتقاطع مصاير شخوص الرواية مع الروبوتات، التي تحل مكان البشر في العديد من المهام، مثل مهمة رعي الأغنام، التي يقوم بها في الرواية روبوت ذكي اخترعه «مختور ولد احويبيب»، الذي يعيش وسط العالمين، ويحب الاستماع إلى الموسيقا التقليدية الموريتانية. يصفه وهو يواصل قيادته لسيارته الحديثة جدًّا، ويستمتع بترانيم ونغمات الفنان الموريتاني الشيخ سيد أحمد البكاي ولد عوه، المنبعثة من شريط كاسيت قديم غير متماشٍ مع طراز سيارته. تتناول الرواية الزلازل، وقوارب الهجرة غير الشرعية، وجزيرة موجودة في المحيط يسكنها جماعات ممن أطلق عليهم «العقول المهاجرة»، يتحقق فيها الرخاء والرفاه الإنساني، ويتحدث سكانها العربية كلغة أولى.

في رواية «البراني» للكاتب الموريتاني أحمد ولد إسلم، نقف أمام عالمين؛ أحدهما نقي ومجرد من التقنية «مدينة النعمة»، والآخر محكوم تمامًا للآلات «جزيرة المستقبل»، وبين هذين المكانين تدور الأحداث، تتقاطع مصاير شخوص الرواية مع الروبوتات، التي تحل مكان البشر في العديد من المهام، مثل مهمة رعي الأغنام، التي يقوم بها في الرواية روبوت ذكي اخترعه «مختور ولد احويبيب»، الذي يعيش وسط العالمين، ويحب الاستماع إلى الموسيقا التقليدية الموريتانية. يصفه وهو يواصل قيادته لسيارته الحديثة جدًّا، ويستمتع بترانيم ونغمات الفنان الموريتاني الشيخ سيد أحمد البكاي ولد عوه، المنبعثة من شريط كاسيت قديم غير متماشٍ مع طراز سيارته. تتناول الرواية الزلازل، وقوارب الهجرة غير الشرعية، وجزيرة موجودة في المحيط يسكنها جماعات ممن أطلق عليهم «العقول المهاجرة»، يتحقق فيها الرخاء والرفاه الإنساني، ويتحدث سكانها العربية كلغة أولى.

تتطرق الرواية أيضًا إلى فكرة إطلاق فيروس إلكتروني يوقف شبكة الإنترنت، وتفرد مساحة للحديث عن الروبوت الذي حمل اسم «ما يخرص»، ورؤيته للعالم. يقول: «خلال أشهر طويلة من التدريب على الكلام والحركة والأعمال المختلفة، واستكشاف عوالم الإنترنت، واستيعاب عشرات اللغات العالمية، تمكن «ما يخرص» من تكوين وعي ذاتي بنفسه وبمن حوله، وأدرك أنه مجرد برنامج ذكاء اصطناعي، صمم له مخترعه دمية مطاطية من البوليكربون غير قابلة للكسر، وجعله يقوم بمختلف الأعمال التي تحتاجها المزرعة، ووفر له مصدر طاقة مرتبطًا بألواح الطاقة الشمسية، فضلًا عن أنه ألبسه دراعة من أفضل أنواع القماش، وعلمه الحديث باللهجة الحسانية الموريتانية، وجعل منه رجلًا بدويًّا، لا يمكن لمن خاطبه في الظلام أن يساوره شك في أنه ولد على تلة جنوب مدينة النعمة أقصى الشرق الموريتاني».

أما الكاتب المصري الشاب أحمد لطفي، فإنه يتبنى فكرة حضور الذكاء الاصطناعي في الكتابات الإبداعية، ويرى أنه سيقدم مجالات خصبة لإصدارات قيمة في المستقبل. وضمن هذه الصيحة الجديدة المثيرة للاهتمام صدر له رواية «خيانة في المغرب»، عن دار كتوبيا. إنها أول رواية عربية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقوم بناؤها على حوار مشترك بين الكاتب وبرنامج شات جي بي تي، ومكتوبة بشكل أساسي للقراء اليافعين، وتتألف من مئة صفحة، تدور في أجواء بوليسية غامضة، حول شخصية بطل يدعى فارسًا، يتعرض لملاحقة من جانب إحدى العصابات، وهو ما يجعل أحداثها حافلة بالتشويق والإثارة، والأهم من هذا كله هو الاطلاع على بعض الفقرات، التي كتبها الذكاء الاصطناعي، لنقرأ منها: «إذا كان هؤلاء الرجال يلاحقونك بهذه الطريقة، فإن ذلك يعني أن هناك شخصًا قويًّا وخطيرًا خلفهم. شخصًا لديه نفوذ وثروة وسلطة في هذه المدينة، شخص لا تريد أن تواجهه أبدًا».

أما الكاتب المصري الشاب أحمد لطفي، فإنه يتبنى فكرة حضور الذكاء الاصطناعي في الكتابات الإبداعية، ويرى أنه سيقدم مجالات خصبة لإصدارات قيمة في المستقبل. وضمن هذه الصيحة الجديدة المثيرة للاهتمام صدر له رواية «خيانة في المغرب»، عن دار كتوبيا. إنها أول رواية عربية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقوم بناؤها على حوار مشترك بين الكاتب وبرنامج شات جي بي تي، ومكتوبة بشكل أساسي للقراء اليافعين، وتتألف من مئة صفحة، تدور في أجواء بوليسية غامضة، حول شخصية بطل يدعى فارسًا، يتعرض لملاحقة من جانب إحدى العصابات، وهو ما يجعل أحداثها حافلة بالتشويق والإثارة، والأهم من هذا كله هو الاطلاع على بعض الفقرات، التي كتبها الذكاء الاصطناعي، لنقرأ منها: «إذا كان هؤلاء الرجال يلاحقونك بهذه الطريقة، فإن ذلك يعني أن هناك شخصًا قويًّا وخطيرًا خلفهم. شخصًا لديه نفوذ وثروة وسلطة في هذه المدينة، شخص لا تريد أن تواجهه أبدًا».

وعلى الرغم من قيام لطفي بهذه التجربة، فإنه يصف عجز الذكاء الاصطناعي عن القيام بمحاكاة لغوية للكتابات الإنسانية، في هذه المرحلة، وأن كل ما تنتجه الآلات يحتاج إلى التدخل البشري، وبخاصة على مستوى اللغة.

التحدي الأكبر

تُثبت التجارب حتى الآن، أنه ليس بإمكان الأنظمة الحاسوبية إنتاج نصوص أدبية بطريقة تبدو طبيعية وبشرية للغاية، إلا أنه من الممكن جدًّا حدوث تأثير ملحوظ للذكاء الاصطناعي في النصوص الأدبية من الجانب المعلوماتي فقط، أي تسهيل الحصول على معلومات وأحداث أرشيفية أو تاريخية قديمة؛ بسبب احتوائه على كميات هائلة من البيانات اللغوية، التي تشمل كتبًا، ومقالات، ونصوصًا أدبية، شعرًا وغيره، إلى جانب تزويد النموذج بملايين الكلمات والجمل، مما يمكّنه من فهم السياقات والقواعد والأنماط اللغوية. وعلى الرغم من كل هذا، فإنه حتى الآن لم يؤدِّ إلى كتابة نص أدبي أو شعري، أو أي نص إبداعي بشكل مستقل عن التدخل البشري؛ إذ لا بد من أن يقوم الكاتب المتعامل مع هذه التقنيات، بإعادة قولبة النص، وإضفاء الحبكة الإنسانية على ما كتبته الآلة.

لعله من المثير للاهتمام متابعة التطورات المستقبلية في هذا المجال، ورؤية كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في خلق أشكال جديدة مما يُسمى كتابات إبداعية، وأن نضع نصب أعيننا أن الإبداع الحقيقي يأتي من الإنسانية والتجارب المختلفة والمذهلة، التي يخوضها البشر على مدار حياتهم؛ إذ على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، فإنه لا تزال هناك حاجة إلى الإنسان، لإضفاء الروح والعمق على كل الجوانب الإبداعية في حياته، بل إن التحدي الأكبر، الذي سيواجهه هو قدرته على احتواء هذه الإمكانيات التقنية الهائلة، والاستفادة منها بما يساهم في إثراء التجربة الإبداعية والإنسانية.

الظل التقني.. والتلاعُب

فيسيل ريجرز، فليكس ماجوفيسكي، آنا فرينا نوتهوف

ترجمته من الألمانية: شيرين ماهر – مترجمة مصرية

تُرى، كيف سيكون رد فعل أفلاطون تجاه أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT)؟! ربما كان سيعترف بهذه الأنظمة عادًّا إياها تحدّيًا سياسيًّا، مثلما فعل مع السفسطائيين. ولكن السؤال الأهم: كيف نتعامل اليوم مع الابتكارات التقنية التي يتكشف لنا كونها أحد أشكال السفسطة الحديثة؟

في القرن الخامس قبل الميلاد، شهدت اليونان القديمة اضطرابات ثقافية، تزامنًا مع ظهور السفسطائيين، حيث ظهرت طبقة من «الحكماء»، ادعى بعضهم أن لديهم إجابات عن كل أسئلة البشرية، وسرعان ما انتشرت الحجج السفسطائية في المجتمع اليوناني. لقد كان رموزهم خطباء جرى تدريبهم على أسلوب لغوي مجوف لا يهدف إلى المعرفة بقدر ما يهدف إلى الإقناع. فغالبًا ما كانت تتفوق طريقة العرض على ماهية الطرح الاستفهامية والمحتوى الذي يجري تقديمه للعامة. كل ما يَهُم، بالدرجة الأولى، التأثير الذي يمكن تركه في الجمهور من الناحية الأدائية والجمالية، بواسطة ما يُعرف بـ«الخطابة الاحتفالية» وهي أحد أشكال البلاغة التي تتعلق بالمدح أو الذم؛ فلم يكن البحث السفسطائي عن الحقيقة مرتبطًا، بالضرورة، بالمعرفة الواقعية، وإنما كان هناك انتشار سريع لما نسميه اليوم «الحقائق البديلة» أو «الأخبار المزيفة».

تبدو هذه الظاهرة القديمة معاصرة، بشكل لافت؛ لأن عبارات مماثلة تتكرر، عبر المولدات الخوارزمية التي طورها الذكاء الاصطناعي (AI) من قبل شركة OpenAI؛ ومنها تطبيقات مثل chatbot وChatGPT وهي أحد أنواع نماذج اللغة الضخمة التي تعمل في إطار نماذج مُدربة مُسبقًا بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يمكنها إنشاء نصوص مُحكمة ومنطقية بشكل مثير للدهشة عبر مُدخلات بشرية، تُسمى «المحفزات»، على سبيل المثال: إذا كنت تكتب نصًّا عن «السفسطة القديمة» بواسطة ChatGPT، ستجد التطبيق يلخص الحجج ويرتبها بطريقة منطقية صارمة من حيث الأسلوب، علاوة على توفير إمكانيات اقتصادية غير متوقعة؛ لذلك لا تساعد مولدات الذكاء الاصطناعي في كتابة نص لمجلة فقط، بل يمكنها أن تكون (أكثر ربحية) في نطاق البرمجة، بصفة عامة.

ولكن مع كل هذه الضجة، يجب على المرء أن يضع أيضًا السلبيات في الحسبان. فعلى الرغم من أن الرياضيات والإحصاءات والخوارزميات المتقدمة، تغذي ChatGPT بالبيانات الرقمية، إلا أن الذكاء الاصطناعي ليس آلة معرفة خالصة، لكنه غالبًا ما ينشر هراء لا يُصدَّقُ، وينشر أفكارًا عنصرية ومُحرِّضة على الكراهية وفق احتمالات إقناع نسبية، لكنها مجرد إخفاقات لفظية مكتوبة.

عالم الظل.. وما بعد الحقيقة

بالنظر إلى مثل هذه الإخفاقات، يتبادر إلى الذهن تساؤل مُلِحّ حول كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي. لقد اقترح العديد من المؤلفين والكُتَّاب؛ مثل الصحفي الهولندي، جيسي فريدريك، عَدّ (ChatGPT) مجرد أداة مساعدة وليست بديلة، فيما سيكون التحايل هنا قائمًا على الفرز ومواجهة الهراء المتولد بشكل بناء، للحفاظ على الجيد وتجاهل السيئ. يمكننا أن نتخيل موقفًا مشابهًا في الماضي: بينما كان بعضٌ يستمع إلى سادة الفكر السفسطائي بطريقة تأملية، كان هناك آخرون يتجاهلون آراءهم ويشككون فيها، متجاوزين الحمقى في الملتقيات الفكرية: ولكن، ترى من يهتم الآن؟!

في الماضي، كانت هناك مجموعة صغيرة من الفلاسفة أكثر تشككًا بقيادة سقراط: لقد تعاملوا مع ظاهرة السفسطة ورموزها من السفسطائيين على محمل الجد، وعدُّوهم تحديًا اجتماعيًّا حقيقيًّا. أمّا هم، فلم تكن اللغة أداة محايدة، بل وسيلة يمكنها إغواء الجمهور بواسطة الخطابة التي تمارس الشعر على نحو متناقض؛ فيمكن من خلاله التلاعب ومزج الواقع بالوهم. واستنادًا إلى هذا المنظور السُّقراطي البحت، علينا أيضًا أن نكون حذرين بشأن الذكاء الاصطناعي، لكونه يتماهى مع الفكر السفسطائي، ومن ثم، هناك احتمالية مع استخدام تطبيق ChatGPT أن تعمل وفق النهج نفسه: بمجرد دمج ألعابها اللغوية مع خدمات الإنترنت اليومية، ربما تحولنا إلى حفنة من المتصفحين في عالم الظل التقني -أي في عالم ما بعد الواقع- وقد يحدث ذلك بوتيرة أسرع مما نرغب.

كما أنه لا ينبغي، بالضرورة، أن نفترض أن هذه البرامج حريصة على إعطاء الحقيقة المطلقة. وبصرف النظر عن عبارات العنصرية أو التحريضية والانتقائية، هناك أيضًا مراجع واقتباسات وهمية. كذلك يمكن للبرنامج إنشاء مواقع ويب مليئة بالأخبار المزيفة، التي تنتقل بدورها عبر الإنترنت كالنار في الهشيم وصولًا إلى مستوى جديد وخطير في الوقت نفسه؛ إذ يتحدث النقاد فعليًّا عن «كارثة نصية» محذرين من «انهيار النموذج»- وهي مرحلة لن يتدرب فيها الذكاء الاصطناعي على الأشياء التي سبق إنشاؤها فحسب، بل سيسود أيضًا كل هرائها ويصبح مصدرًا للبيانات التي ستولد بدورها زيفًا لا حصر له.. ترى، من يريد ولا يزال بإمكانه القيام بمراجعة وتفنيد الحقائق في مثل هذا التنبؤ المفزع؟ إنه ضياع تام للحقائق وبلا رجعة.

إثابات المال والكراهية

في مواجهة لغو العبارات السفسطائية، طور الفلاسفة الموالين لفكر سقراط أساليب جديدة لـ«تقصي الحقائق»، التي مهدت الطريق، لاحقًا، إلى ظهور ما عُرف بـ«علم المنطق». حتى إن أفلاطون، تلميذ سقراط، تساءل عن مراحل المعرفة في القصة الرمزية الشهيرة للكهف التي تعكس ماهية الفكر السفسطائي: حيث كان السفسطائيون، بحسب زعمه، يعرضون الظلال فقط على الجدران، متظاهرين بانعكاسات واقع زائف، بينما لا تتجلى الحقيقة إلا عند خروجنا من الكهف، عندما نرى العالم تحت ضوء كاشف من دون ظلال وهمية، وقتها سنصبح «مستنيرين» بمعنى الكلمة- بحسب الرؤى الأفلاطونية.

يمكننا أيضًا أن نسأل -من منظور فلسفي- عن كيفية اقتفاء أثر المعرفة في عالم ChatGPT الذي يكتنفه الغموض. لكننا بحاجة إلى أن نتجاوز مجرد التساؤل عن الحقيقة وأن نفرق، أولًا، بين ما هو «أصلي» و«مستحدث» في أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث ستنحصر الإجابة، بشكل حدسي، في كل ما هو «جديد» ما لم يكن موجودًا فعليًّا. ومن هذا المنظور، يمكن قراءة ميلاد الكلمات على أنها بداية لأفكار جديدة، إلا أن التطورات التقدمية في الفن تسمح لنا أيضًا باكتشاف الجديد. لقد طور مصمم الألعاب جيسون إلين Jason M. Allen قالبًا فنيًّا ثوريًّا من خلال الرسم بطريقة مختلفة تمامًا- تجربة جمالية غير معروفة حتى الآن. لكن هل ينطبق الأمر نفسه مع الذكاء الاصطناعي؟!

في العام الماضي، لأول مرة، فاز عمله الذي صممه بمساعدة الذكاء الاصطناعي بالجائزة الأولى في مسابقة فنية صغيرة، حيث استعان «إلين» بمولد الصور Midjourney لإنشاء عمل فني رقمي بواسطة أدوات فلترة موجهة. يمثل عمله الذي حمل اسم « Théâtre d’Opéra Spatial» مزيجًا مستقبليًّا غامضًا يعود إلى عصر الرومانسية المتأخرة وأعمال الرسام النمساوي البارز «Gustav Klimt»، وهو تعديل لرسوم حرب النجوم السماوية بمصاحبة عائلة ملكية على الطراز الياباني، حيث تنظر الشخصيات المجهولة من نافذة مستديرة تطل على مدينة مترامية الأطراف، مع إلقاء نظرة لامعة على المناظر الطبيعية المغمورة، فيما تبدو الصورة غير واقعية، كما لو كانت افتراضية، مُصطنعة، وربما تكون هزيلة بعض الشيء، وكأنها قد أُنشِئَت توًّا.

أمّا هذه اللوحة التي صُنِعَت بواسطة الذكاء الاصطناعي، فتلقى «إلين» كل أنواع التعليقات الكارهة، فضلًا عن 300 دولار. لقد اعترى «إلين» مشاعر الغضب من فوزه بالجائزة بمساعدة متواضعة من صديقه الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي؛ لأنه وفقًا لمفهوم النقد على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يقم بإبداع نسخة أصلية، بل اقتصر دوره على إعطاء تعليمات؛ إذ يبدو الأمر أكثر حساسية مع الأحكام المتعلقة بأعمال الفن والأدب والشعر والجماليات التي يجرى تنفيذها بمساعدة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أوMidjourney، حيث تكون أصالة العمل والتأليف موضع نقاش جذري- بينما جاء تعليق إلين المقتضب على ذلك: «الفن ميت، يا عزيزي. لقد انتهى بالفعل. الذكاء الاصطناعي انتصر، وخسر البشر». هذا الزهو الجبري لا طائل منه بالنسبة لنا، لأن الفروق بين النصر أو الهزيمة، الإنسان أو الذكاء الاصطناعي لا تبدو مختزلة، بل إنها تخفي حقيقة أن الاختلاف المثير للاهتمام بين الإنسان والآلة يكمن في الطريقة التي يخلقان بها الشيء الجديد نفسه؛ وكيفية ارتباطه بالماضي والمستقبل.

إضاءات وزوايا متغيرة

هذا واضح بالفعل في طريقة عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ إذ يعتمد كل من ChatGPT وMidjourney على كميات هائلة من البيانات الموجودة فعليًّا؛ مليارات الكلمات من الكتب والمقالات عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني وصور الأشخاص والأشياء. يُدَرَّبُ الذكاءُ الاصطناعي التوليدي على هذه البيانات لاشتقاق احتمالات تتعلق بإجراء التنبؤات. ثم يتنبأ تطبيق ChatGPT بالكلمة المنطقية لمتابعة الكلمة السابقة، فيما يطابق برنامج Midjourney أي تكوين لصورة رقمية يناسب نمط إحصائي؛ إذ يبحث الذكاء الاصطناعي عن أوجه التشابه والسياقات المماثلة ثم يخلق ما يسميه العالِم الأدبي، هانيس باجور«المعنى الأحمق»، حيث يجري استخلاص المستقبل من الماضي، بينما لا يُلتقَط المعنى حقًّا، وإنما (إعادة بنائه) بواسطة تحليل الأنماط، التي يجري إنشاؤها استنادًا للاحتمالات.

أشار الصحفي، تيد تشينغ، الذي يعمل في مجلة «The New Yorker» الأميركية، إلى أن تطبيق ChatGPT يعيد صياغة أجزاء من النص من الويب، بينما يوفر بحث Google الاستشهادات. وهكذا يُضغَط النصُّ بشكل مرِن، مثل صورة «JPEG» المضغوطة التي تحذف معلومات معينة لتحويل الصورة إلى تنسيق بياني متناهي الصغر؛ إذ يعملChatGPT بشكل مماثل، في حال الوصول الكامل بالإنترنت؛ لأن المعلومات لا تُنسَخ أو تُقتبَس فحسب، بل تُكثَّف ويُعاد مَزْجُها بصورة متعمدة، بحيث يتولد شكل وحدس جديد للأشياء. قد يبدو الأمر مثيرًا للتساؤل عما إذا كان هذا الشكل الجديد مشابهًا بالفعل لذلك «الجديد» الذي من صُنع الإنسان، وبخاصة أن البشر ليسوا أكثر من «أداة» تتحد بواسطتها الاحتمالات؛ إذ لا يمتلك هذا «الجديد» سوى القليل من سحر البدايات، بينما هو مبني، في الأساس، على الأشياء السالفة.