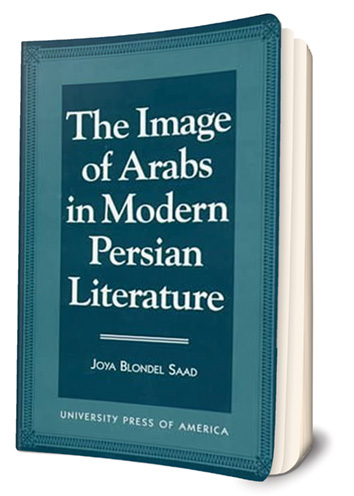

صورة العرب في الأدب الإيراني الحديث

معظم الروايات الإيرانية المترجمة التي قرأتها في السنوات الماضية تدور حول المضامين نفسها، وهو انتقاد الثورة الإسلامية والنيل من ملاليها، أي أنها روايات كتبت بعد عام 1979م. بعد أن فرضت الثورة الخمينية سلطتها على نظام الحكم في إيران، فجاءت روايات تلك المرحلة شديدة اللهجة لحكم العمائم السوداء، لبيان مدى ما خلّفت من فظائع وخيبات أمل عنيفة وصادمة في أفئدة الشعب الإيراني، ولا سيما اليساريين منهم والمثقفين؛ أما الذين نجوا منهم من التصفيات وغياهب السجون ففرّوا إلى بلاد المنافي، باريس وأميركا؛ لينتشلوا أنفسهم من نظام مدمر لكل وجوه الحياة والحرية.

أشهر هذه الروايات، التي تُرجمت بعض منها للغة العربية: رواية «أن تقرأ لوليتا في طهران» للروائية والأستاذة الجامعية آذر نفيسي، ورواية «بنات إيران» لناهد رشدان، ورواية «المرجومة» لفريدون صاحبجام، ورواية «حكاية حب إيرانية تحت مقص الرقيب» لشهريار مندني، وغيرها من الروايات.

الأدب لسان حال السياسة

من يتوسع في قراءة المشهد الثقافي الإيراني، سيرى كم هو وثيق الصلة بالمشهد السياسي، بل يكاد يكون ناطقًا بلسانه من جهة وندًّا له من جهة أخرى؛ فمن خلال تتبع الأحداث السياسية سيدرك القارئ أن الأدب الإيراني هو ترجمة مباشرة لتلك المتغيرات باختلاف مراحلها؛ لذا يُلحظ أن الروايات الإيرانية تحديدًا انقسمت إلى ثلاث مراحل مهمة جلبت معها تغيرات جمة وذات تأثير كبير في الحياة الإيرانية في الداخل وعلى صلاتها الخارجية في العالم أيضًا. أولى تلك المراحل تدور حول تقديس القومية الإيرانية، وطُوّعت فيها روايات وقصص ومسرحيات للدفاع عن اللغة الفارسية في مقابل الهجوم اللاذع على الإسلام عامةً والعرب خاصةً، فقد آمن معظم الكتاب في هذه المرحلة بأن الفتوحات الإسلامية كانت سبب هلاك الأمة الإيرانية ونهاية عصرها الذهبي الزرادشتي، وانحصرت المرحلة الثانية في تناول صراع الحرب الإيرانية والعراقية ومدى تأثيرها في الناس في ذلك الوقت، ثم تلتها مرحلة ما بعد 1979م حين بسطت العمائم السوداء سيطرتها على حياة الإيرانيين، ليجند الكتاب أقلامهم وأفكارهم بشتى الطرق والوسائل المتاحة سواء في داخل الجمهورية أو خارجها لمهاجمة الثورة الإسلامية، ولبيان الخيانة والخديعة التي تعرَّض لها الشعب بعد ثورته على نظام شاه بهلوي!

سيكون جلّ تركيزنا على المرحلة الأولى، ما قبل عام 1979م، وهي مرحلة تقديس القومية الإيرانية في عهد رضا شاه بهلوي وابنه؛ لبيان كيف سعى الإيرانيون لتفريس كل شيء في بلادهم بعد الفتوحات الإسلامية التي جعلت الثقافة العربية دخيلًا عليهم رغمًا عنهم.

سيكون جلّ تركيزنا على المرحلة الأولى، ما قبل عام 1979م، وهي مرحلة تقديس القومية الإيرانية في عهد رضا شاه بهلوي وابنه؛ لبيان كيف سعى الإيرانيون لتفريس كل شيء في بلادهم بعد الفتوحات الإسلامية التي جعلت الثقافة العربية دخيلًا عليهم رغمًا عنهم.

في كتاب «صورة العرب في الأدب الفارسي الحديث» للكاتبة جويا بلندل سعد، ترجمة صخر الحاج حسين، شحذت الكاتبة جهودها لإعطاء صورة شاملة عن تلك المرحلة المهمة التي أعدّت شعبًا يحمل ضغينة على كل ما هو إسلامي من جهة وعربي من جهة أخرى. ربما يختلف كتّاب هذه المرحلة في مهاجمتهم الإسلام غير أنهم يكادون يتفقون في تحقير كل ما هو عربي، ولا سيما في كتابات الرجال. يستعرض الكتاب أولًا تعريف الأمة الإيرانية، ومم تتكون؟ وإلامَ أصبحت؟ ثم يعرض كتابات الكتّاب الرجال حول العرب والإسلام، وكتابات الكاتبات النساء اللواتي جاءت لهجتهن أخف وطأة من كتابات الرجال، ثم خاتمة شاملة عن الرؤية الإيرانية.

أول تساؤل يطرحه الكتاب هو تعريف الأمة الإيرانية، التي تضم تنوعًا أيديولوجيًّا؛ فهناك أعداد كبيرة من الأتراك الأذريين، والتركمان، والغاشقاي، والأتراك، وقبائل بدوية ناطقة باللغة التركية، والأكراد، واللور، والبلوش، والعرب، والأرمن والآشوريين، ولكل جماعة من هؤلاء لغة وثقافة تميّزها من الأقوام الأخرى. هذا التنوع من شأنه أن يخلق بيئة شديدة الخصوبة والاختلاف أيضًا في الوقت الذي لا يتحدث اللغة الفارسية سوى نصف الشعب الإيراني، ومعظم الناطقين بالفارسية متركزون في طهران؛ وسعيًا من الحكومة إلى تطويع الشعب باختلاف طوائفه تحت جناح الفارسية عمدت إلى «تفريس» هذه القوميات وفرض اللغة والعادات الفارسية وحدها.

وبهذه السياسة المبرمجة تمكنت من رفع شأن القومية الفارسية بعد أن فقدت بريقها على إثر الفتوحات الإسلامية وغزو لغة القرآن، «اللغة العربية»، معاجم الإيرانيين. وترى مؤلفة الكتاب، جويا بلندل، أن هذا السعي خلق تشويهًا للثقافات المختلفة في الأرض الإيرانية التي كانت متجانسة لغويًّا وثقافيًّا.

علمنة الشعب وتطهير اللغة

عملية «التفريس» هذه سعت إليها الواجهة القومية الحديثة في إيران ابتداءً من القرن التاسع عشر، بعد أن استشعر العلمانيون الواعون آثار التخلف الذي يؤخر ركب الحضارة الفارسية عن باقي الثقافات العالمية، ملقين باللائمة على الإسلام، وهذا ما دفعهم إلى تطهير الثقافة الفارسية من المفاهيم الأجنبية التي التصقت بها، والغربية التي لا تمثل أصالتها الماضية التي يشهد لها بحضارات قل نظيرها؛ من حيث الإسلام دينًا غريبًا فرضته على «الأمة الآرية النبيلة» أمةٌ سامية من آكلي السحالي، الحُفاة العُراة، البدو الذين يقطنون الصحراء… إنهم «العرب المتوحشون» الذين جلبوا الدمار للحضارة الإيرانية. لكن من النواحي التاريخية والدينية والثقافية، كما رصدت «جويا»، كان للعرب أهمية عظمى لإيران، ففي القرن السابع للميلاد أخضع العرب المسلمون إيرانَ وجعلوها جزءًا من الخلافة الإسلامية، وكان لمجيء الإسلام إلى إيران «الأثر المنفرد الأكثر قوة في تطور الثقافة الإيرانية»؛ فقد تغيرت إيران من بلد زرادشتي إلى إسلامي، وتغيرت اللغة والأدب الفارسيين بتأثير من اللغة العربية، وعلى الرغم من أسلمتها فإن إيران لم تتعرب؛ لذا جنّد الملك «رضا شاه بهلوي» مساعيه كافة لإعادة أمجاد الثقافة الفارسية، واتبع عدة طرق لذلك؛ أولها تطهير اللغة الفارسية من الدخائل، وثانيها هو علمنة الشعب بأكمله.

أما عن تطهير اللغة، فقد سعى النظام البهلوي لدمج الأقليات كلها في إيران الفارسية، مُركزًا السياسة والسلطة والاقتصاد في طهران، وتدمير الأساس الاقتصادي للجماعات الإسلامية غير الفارسية سواء أكانت الأمم التي تشكل قوميات مستقرة والتي تحيط بالسهل الإيراني أم القبائل البدوية، وبهذا فإن التطور الاقتصادي في مجمل إيران يتمركز في «طهران»، كما أنه حدّ من سلطة رجال الدين من المسلمين الشيعة، وحرم استخدام التقويم القمري الإسلامي في الأعمال، واستعاض عنه بالتقويم الشمسي الإيراني، كما سعى النظام البهلوي إلى تغيير الهوية الإثنية للشعوب غير الفارسية، جاعلاً إياها كما تقول «جويا بلندل» جزءًا من الأمة الإيرانية الحديثة التي تجمعها اللغة والثقافة الفارسيتان، حيث فرض اللغة الفارسية على جميع الإثنيات والطوائف والثقافات في البلاد وجعلها لغة التحدث الرسمية، كما سعى إلى علمنة التعليم بهدف استثارة المشاعر القومية الإيرانية وتفريس إيران التي تجلت بوضوح بإقامة أكاديمية ثقافية أسسها «رضا شاه» خصوصًا عام 1935م بهدف تطوير اللغة الفارسية والأدب الفارسي مع تأكيد «تنقية» اللغة الفارسية من خلال إنشاء قوائم بكلمات فارسية جديدة أعيد اكتشافها، أو صِيغَتْ مجددًّا، بُغْية إزاحة الكلمات الأجنبية، ولا سيما المفردات ذات الأصول العربية.

كما خضعت الأماكن الجغرافية لسياسة «التفريس» أيضًا خصوصًا العربية منها والتركية؛ فبلوشستان صارت مكران، وساوجيلان صارت مهاباد، وأرومية باتت رضائية، وباتت المحمرة خرمشهر، وقامشلي صارت نايستان. وفي هذه المدة تعرض العرب الذين كانوا أقلية، تركزت في جنوب غربي البلاد، إلى عزل إثني ومهني كبير من الفرس الذين شُجِّعَ كثير منهم على الاستقرار هناك، فبسطوا سيطرتهم على الوظائف، ومفاصل الدولة.

ناهيك عن فرض سياسات كانت تسعى إلى تقويض تأثير الدين الإسلامي وتبعات التعريب بفرض تحديثات اجتماعية سطحية لعل من أبرزها منع ارتداء الحجاب الذي لاقى تنديدًا من معظم طبقات الشعب، لقد تعاملت الحكومة مع تذمر الناس ببذر الشعارات الفارسية القومية والدعاية الفكرية التي هدفت لاستعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية العتيقة لما قبل الإسلام.

لكن على الرغم من هذه العملية التطهيرية فقد بقيت للغة العربية مكانتها الرفيعة في الجامعات الإيرانية، فكان على الطلاب الذين يدرسون الأدب الفارسي أو الفلسفة أن يعرفوا اللغة العربية معرفة جيدة، أما طلاب المدارس الثانوية فكان يتعين عليهم أن يدرسوا العربية ستة أعوام، كما كان طلاب الصف الثالث يتعلمون الصلوات باللغة العربية.

بذور العنصرية في الأدب

فخر العرق الآري بنفسه كان متعاليًّا؛ لدرجة كان يدفعهم إلى تحقير كل ما هو ليس بفارسي؛ ففي الآداب الإيرانية القديمة، سيشهد القارئ على مقاطع تذم سياسة العرب؛ ففي «شاهنامة» وهي ملحمة الفردوسي القومية الفارسية، تنتهي بقدوم العرب المسلمين والقضاء على إيران الساسانية واحتلالها، وترد مقاطع توصف حقبة العرب في تلك المدة: بأنها «حقبة سادت فيها الرغبات الشيطانية وعاثت خرابًا، واختفت سبل الحكماء من البشر، فقد دنست الفضيلة وأججت قوة السحر، وانكفأت الحقيقة، وفشا السر في كل مكان».

وفي «سفر نامة»، وهو أدب كلاسيكي ظهر في القرن الحادي عشر، ترد مقاطع تصف العرب، الذين كانوا يرونهم في أثناء حجهم إلى مكة، بأنهم «لصوص ومجرمون ويتقاتلون دائمًا فيما بينهم، وفي حياتهم كلها لم يشربوا سوى حليب النوق، بما أن ليس هناك في الصحراء سوى نتف مرة من الأعشاب تزدردها النوق، في الواقع كانوا يتصورون أن العالم برمته يسير كما تسير حياتهم».

هذه التأثيرات لامست بدورها مضامين الآداب الإيرانية الحديثة، وأثرت في الكتاب والكاتبات، وسيلمس القارئ كيف أن كتابات الرجال، من قصص وروايات ومسرحيات، محمّلة بعدائية واضحة للعرب من ناحية، وللإسلام عامةً من ناحية أخرى. بل إن كتابات الرجال تحديدًا بعضها تمقت العرب والإسلام على حد سواء وبالقدر نفسه، وبعضها الآخر تكتفي بكراهية كل ما هو عربي، أما الإسلام فيدعو إلى ترسيخ المذهب الشيعي فحسب. وكما تقول جويا فإن: «معظم الكتاب الإيرانيين ينتقدون الإسلام بطريقتين: الأولى تدين الإخفاق في ممارسة الدين ممارسة حقيقية، والأخرى تدين الدين بحد ذاته».

صادق هدايت

ولعل من أشهر الكتاب الذين تقصّت جويا كتاباتهم هو الكاتب الإيراني الشهير صادق هدايت الذي يصدم القارئ بكمية العدائية التي تحملها كتاباته ضد العرب. «يقدم الراوي شخصياته بوصفها بدائية، عربًا وأتراكًا وهندو أوربيين» وهي ضد كل ما ليس فارسي، وضد كل ما هو إسلامي، حتى الشيعي منه؛ فهو ذات نزعة قومية عالية من الذين يرون أن الفرس خسروا إرثهم العريق والديانة الزرادشتية وعبقرية العرق الآري، ويرى أن مبعث انحدار إيران هو مجيء الإسلام، وكان هذا السبب الأساسي المكشوف وراء معاداته لكل ما هو ليس بفارسي بوصفه دخيلاً وأجنبيًّا، وهو السبب نفسه الذي جعله يهاجم رجال الدين كافة والإسلام في معظم كتاباته كاشفًا التناقضات الفظيعة لهؤلاء الرجال الذين يدّعون التقوى؛ فقصته «طلب المغفرة» تحكي عن الذين يذهبون إلى الديار المقدسة في كربلاء، وأسباب ذهابهم هو طلب التوبة، بعد أن اقترفوا أفظع الموبقات، منها القتل، ومنها السرقة! وفي قصته الأشهر «البومة العمياء» يشهر هنا مقته الفاضح للإسلام بوصفه الدين الذي حمل تخلّفًا للآريين.

هذه العدائية نفسها يراها القارئ في كتابات كل من محمد علي جمال زاده؛ فقصصه تضج بشخصيات تعادي حتى الذين لا يتحدثون اللغة الفارسية النقية، وتحمل بدورها عنصرية لبقية الأقوام كالأتراك والتركمان والأكراد، والكاتب صادق جوباك، وجلال آل أحمد الذي خصصت له الكاتبة صفحات عدة بوصفه وسطيًّا في آرائه، فهو في عدائه للعرب يماثل إلى حد ما موقف صادق هدايت غير أنه خفف من حدّة نبرته تجاه الإسلام، داعيًا إلى «فرسنة» الإسلام ونزع الصفة العربية عنه؛ «فالعرب محتقرون والإسلام الحق ظهر فقط عندما وصل إلى الإمبراطورية الفارسية» مشيرًا بذلك إلى دور «سلمان الفارسي».

كما اختزل آراءه العدائية عن العرب، ونظرته العنصرية للعرق الأسود، والتخلف والبدائية في كل مكان في السعودية في قصته «خائف في الحشود» التي يستعرض فيها تجربته الشخصية في رحلة الحج إلى مكة، وعلى الرغم من إعجابه بالهالة المقدسة للمكان، غير أنه لم يكفَّ عن تحقير العرب الموجودين فيها.

أما في قصته «رحلة إلى دولة إسرائيل» فهذه القصة تحديدًا تكشف تناقضاته، حيث يوضح فيها الكاتب تعاطفه مع اليهود وإعجابه بإنجازات دولة إسرائيل، ومدى استيعابهم المهاجرين اليهود من خلال تعليمهم العبرية، معترفًا أن أسباب إعجابه بإسرائيل يكمن في مشاعره المعادية للعرب «أنا، الرجل الشرقي اللاعربي. بعد أن هزمني ذاك العربي الوضيع عددًا من المرات، سعيد بوجود إسرائيل في الشرق، فوجودها يمكن أن تقطع أنابيب نفط أولئك الشيوخ». غير أنه في قصته «بداية الكراهية» يراجع آراءه الشخصية، مغيّرًا موقفه، فيناصر القضية الفلسطينية على الإسرائيليين الذين يحرقون إخوته من العرب والمسلمين في فلسطين، ويبدو أنها كانت من تأثيرات الخطاب الخميني فيه في تلك الحقبة.

نماذج لكتابات معتدلة

بالنظر لكتابات النساء الإيرانيات، يلمس القارئ كيف أن كتاباتهن تضج بالمشاعر المرهفة، وكيف أن عقولهن أنقى بكثير من عقول الرجال تجاه كل ما هو عربي وإسلامي، ومن أشهر هؤلاء الكاتبات الشاعرة فروخ فرخ زاده، وطاهرة سفر زاده، وسيمين دانش فشار.

أشعار فروخ زاده تكاد تكون بعيدة من كل ما يمتّ بصِلِة بالعرب والإسلام، فكتاباتها منشغلة بصراع الهوية، والاستغراق في عوالم الذات، ونقد العالم من حولها خاصة. في حين نجد في كتابات بقية الكاتبات صوتًا هامسًا يدعو إلى مناصرة العرب المسلمين من الفلسطينيين والإخوة المصريين في نزاعهم مع إسرائيل، كما أنهن دعون إلى «التنقيب عن الهوية الدينية الروحية مقابل الوقائع القاسية للمجتمع الحديث»، وتبني الفلسفة الشيعية. فالكاتبات النساء كن أكثر إنصافًا في رؤيتهن للمجتمع الإيراني بجميع أطيافه وأعراقه، مع تبني الرؤى النقدية تجاه التناقضات الفاضحة لرجال الدين وممارساتهم في داخل المجتمع الإيراني.

مع سياسات التفريس منذ القرن التاسع عشر يمكن القول: إن مساعي الإيرانيين أفلحت في تكوين أمة بهوية منفصلة تخصهم، ونجحوا في ترسيخ النزعة القومية واللغة الفارسية، فنشأ منها «شعب جديد مدرك لهويته بدين جديد وحضارة، كان الماضي ملاذًا لهذه الهوية واللغة طور من أطوارها. كانت إيران شجرة جديدة غرست في مناخ الإسلام لكنها شبت في تربة ذاكرتها القومية الخاصة بها».

ربما لا تزال آراء بعض كتّاب إيران وعدد كبير من الشعب يحملون القدر نفسه من العدائية للشعوب العربية؛ وربما عدائيتهم تبدو متناقضة بدورها تجاه الإسلام؛ لكونهم ملفوفين بعباءة الجمهورية الإسلامية، فليس من السهل بعد زمن طويل من «غسيل الأدمغة» أن يتحرروا من أدلجة خطابات الإمام الخميني وأتباعه الداعين لمعاداة كل ما ليس بفارسي، في وقت شهد فيه الإيرانيون بعد عام 1979م صحوة من نوع مختلف، ربما صحوة أقرب لصدمة، دفعتهم إلى الاستغراق الذاتي في مصيرهم كشعوب متحررة في زمن ما، ساقطين في بئر سحيقة يحكم فوّهتها رجال الدين، وهو ما جعلت الكتابات الإيرانية لرجالها ونسائها تهاجم هذه الظلامية التي وجدوا أنفسهم أول ضحاياها، فجُلّ الأدب الإيراني الحديث في السنوات القليلة الماضية ينتقد بحدّة سياسات الداخل الإيراني، وسيطرة الملالي، وتضييق خناقهم على الشعب. وهم بهذه الكتابات يمهدون لثورة عارمة ضد قوى الظلام.