بواسطة حاوره متعب القرني - أكاديمي و مترجم سعودي | نوفمبر 1, 2017 | ثقافات

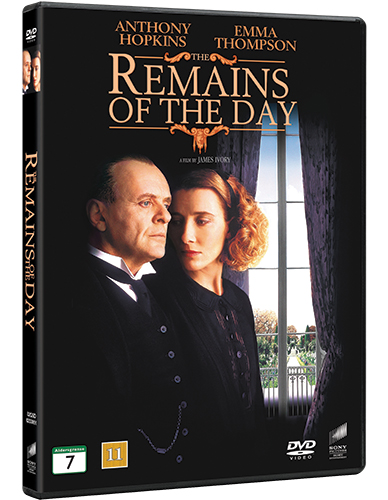

«كانت مفاجأة لا أتوقعها أبدًا، كنتُ في المطبخ أُعدُّ غدائي وأَردُّ على بعض الإيميلات. اتصل بي مدير أعمالي يُخبرني بفوزي بالجائزة، لم أصدق ذلك فقد كان الأمرُ فوضويًّا ولم يخبرني أحدٌ لأستعد. كنتُ أظنها إشاعات، وربما لو عَلمتُ لصفّفتُ شعري هذا الصباح. لم أُصدق شيئًا حتى رأيتُ الصحافيين والناس ينادونني ويزدحمون أمام بابي. كان أمرًا محرجًا، فقد ظنَّ جيراني أنني اقترفتُ جريمة» هكذا تَلقَّى الكاتبُ النوبلي الياباني- البريطاني كازو إيشيغورو (1954م-) خبر فوزه بجائزة نوبل للآداب لعام 2017م، حيث نزل عليه الخبر مفاجأة في منزله بغولدرز غرين بلندن بصفته الكاتب الإنجليزي التاسع والعشرين نيلًا للجائزة، وذلك بعد سيرةٍ ناجزة ومسيرةٍ حافلة رُشِّحَ على إثرها لجائزة البوكر أربع مرات حتى ظفر بها عام 1989م عن روايته «بقايا اليوم» (1989م)، ونال جائزة وينفريد هوتبلي عن رواية «منظر شاحب للتلال» (1982م)، وجائزة كوستا للكتاب بموازاة جائزة وايتبريد عن روايته «فنان العالم العائم، (1986م).

كانت الانتقادات الواسعة التي مَسَّتْ جائزة نوبل للآداب في نسختها العام الماضي (2016م) والممنوحة للمغني الأميركي بوب ديلان (1941م-) كفيلةً بأن تجعل اللجنة النوبلية تُعيد حساباتها وتُرتب أوراقها في اختيارات هذه النسخة؛ إذ سَعَتْ لاختيار المرشح الأميز من بين 194 مرشحًا ليكون مزيجًا من العظماء، فتنجو بذلك من اللوم والعتاب.

«إذا مَزجْتَ الروائية الإنجليزية جين أوستن (1775–1817م) بالروائي الألماني فرانز كافكا (1883-1924م)، فستحصل باختصار على كازو إيشيغورو. لكن ينبغي أن تُضيف القليل من الروائي الفرنسي مارسيل بروست (1871-1922م) إلى هذا المزيج، ثم تَخلِط قليلًا لا كثيرًا، وستحصل على كتابات إيشيغورو. إنه كاتبٌ متكاملٌ لا ينظر نحو الجانب، فلقد طَوَّرَ كَونًا جماليًّا لنفسه»، هكذا عَبَّرَت الناقدة الأدبية السويدية سارة دانيوس (1961م-) عن لجنة الجائزة بعد قرار اختياره، باعتباره «صاحب روايات تتسم بقوة عاطفية كبرى، وتكشف عن الخواء الكامن تحت شعورنا الواهم بعلاقتنا بالعالم».

يحب الأغاني ويكتبها

لم يكن إيشيغورو ناقدًا مثل الآخرين لبوب ديلان، بل كان مُعجبًا حَفيًّا بخبر فوزه بالجائزة، ولا سيما أن حُلمه في الصغر هو أن يصبح كاتبًا غنائيًّا مثله. «إن من الفخر أن آتي بعد بوب ديلان حقًّا، فأنا أحبه منذُ أنْ كنتُ في الثالثة عشرة من عمري، وأستطيعُ أن أقلِّده بدقة». كتب إيشيغورو أشعارًا غنائيةً في شبابه، واعتبر هذه التجربة مُلهمة لكتاباته الروائية. «أحبُّ الأغاني وأكتبُها. أرى أن ثَمَّة علاقةً بين الأغاني والكتابة الخيالية، فكثيرٌ من أسلوبي بوصفي روائيًّا قد صَقَلَتْهُ كتاباتي الغنائية». يقول إيشيغورو في إحدى مقطوعاته التي غنتها مطربة الجاز الأميركية ستاسي كنت (1965م-):

ليتني أسافر مُجددًا

ليتني أسافر مُجددًا

فهذا الصيف لن ينتهيَ أبدًا

فلدي طلبات من أصدقائي

ليتني أسافر مجددًا

أريد الجلوس في الظلال أحتسي اللاتيه

تحت المظلات الشهيرة بالكافيه

مُتعبًا من السفر بأمتعة ضائعة

ليتني أسافر مجددًا

كانت الصدمة الحقيقية لإيشيغورو أنه نال الجائزة قبل كبار الأدباء، ولم يكن ضمن المرشحين لها بدءًا. «جزءٌ مني أحيانًا يُشعرني بأنّي مُخادع، وجزءٌ آخر يُشعرني بأنّي بالغ السوء؛ إذ إنني نلتُ الجائزة قبل أدباء وعظماء معاصرين من أمثال هاروكي موراكامي، وسلمان رشدي، ومارغريت آتود، وكورماك مكارثي. جميع هؤلاء خطروا ببالي حين أُعلنت الجائزة. تفاجأتُ واندهشت، فكم هو جميل أن أُعطى الجائزة قبلهم! كان جزءٌ مني يُشعرني بأنني لا أزال أصغرَ منهم للفوز بها، لكنني أدركتُ أنني بلغتُ 62 عامًا، وهذا متوسطُ أعمار الفائزين بالجائزة». كان الروائي البريطاني -الهندي الأصل- سلمان رشدي (1947م-) أول من عَبَّرَ عن فرحه وتهانيه بفوز مواطنه إيشيغورو: «تهانينا للصديق «إيش»، فأنا معجبٌ برواياته منذ أن قرأتُ «منظر شاحب للتلال». أعرفُ أنَّ إيشيغورو يعزفُ الغيتار، ويكتبُ الأغاني أيضًا. يبدو أنه سينقلب على بوب ديلان!».

كانت الصدمة الحقيقية لإيشيغورو أنه نال الجائزة قبل كبار الأدباء، ولم يكن ضمن المرشحين لها بدءًا. «جزءٌ مني أحيانًا يُشعرني بأنّي مُخادع، وجزءٌ آخر يُشعرني بأنّي بالغ السوء؛ إذ إنني نلتُ الجائزة قبل أدباء وعظماء معاصرين من أمثال هاروكي موراكامي، وسلمان رشدي، ومارغريت آتود، وكورماك مكارثي. جميع هؤلاء خطروا ببالي حين أُعلنت الجائزة. تفاجأتُ واندهشت، فكم هو جميل أن أُعطى الجائزة قبلهم! كان جزءٌ مني يُشعرني بأنني لا أزال أصغرَ منهم للفوز بها، لكنني أدركتُ أنني بلغتُ 62 عامًا، وهذا متوسطُ أعمار الفائزين بالجائزة». كان الروائي البريطاني -الهندي الأصل- سلمان رشدي (1947م-) أول من عَبَّرَ عن فرحه وتهانيه بفوز مواطنه إيشيغورو: «تهانينا للصديق «إيش»، فأنا معجبٌ برواياته منذ أن قرأتُ «منظر شاحب للتلال». أعرفُ أنَّ إيشيغورو يعزفُ الغيتار، ويكتبُ الأغاني أيضًا. يبدو أنه سينقلب على بوب ديلان!».

من قلب ناغازاكي، آخر المدن تعرضًا للضربات النووية في التاريخ، هَاجَرَ الطفلُ إيشيغورو ذو الخمسة أعوام رِفْقَةَ والده المختص بعلم المحيطات، وذلك إلى بريطانيا عام 1954م ليتعلم فيها اللغة الإنجليزية للمرة الأولى في حياته، حيث تلقَّاها -بزعمه- حَيَّةً ومباشرة من المسلسلين الإنجليزيين «قطار العربات» المُذاع في المدة (1957-1962م)، و«بونانزا» المُذاع في المدة (1959- 1973م). ظلَّ إيشيغورو -أي «الحجر الأسود» باللغة اليابانية- يَصقلُ لغتَه الإنجليزية ويعتني بها، على أنها لم تقضِ على لكنته اليابانية إلا قليلًا؛ إذ يلحظ الكاتب الياباني ياسو أوتا (1980م-) بعد أن التقى إيشيغورو ليجري معه حوارًا خاصًّا عقب فوزه بجائزة البوكر ضعف لغته اليابانية وحضور لكنته في اللغة الإنجليزية. «إن اللكنة اليابانية بيّنةٌ في لغة إيشيغورو الإنجليزية، وقد اختبرتُه في قدراته اللغوية، فسألته سؤالًا، فردَّ بـ(شكرًا) «أريقاتو قوتاماسو» بطريقة مُكسَّرة».

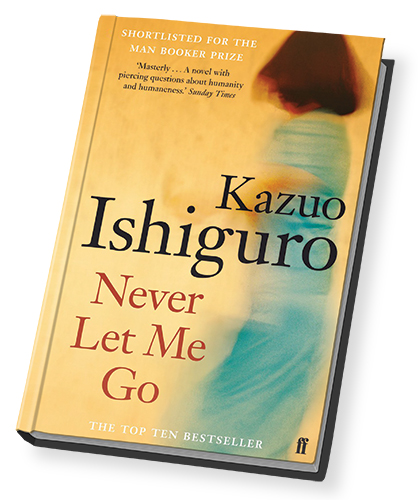

درس إيشيغورو اللغة الإنجليزية والفلسفة بجامعة كنت بكانتربيري في المدة (1974-1978م)، ثم نال بعد ذلك شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف في الكتابة الإبداعية من جامعة أنجليا الشرقية عام 1980م، وهي السنة التي أعلنت انطلاقته ككاتب محترف. ظلَّ إيشيغورو كاتبًا بالإنجليزية ومُصمِّمًا عليها، حتى دخلت روايته «لا تدعني أذهب» (2005م) ضمن قائمة أعظم مئة رواية إنجليزية في مجلة التايم وذلك عام 2005م، ثم صَعد اسمُه بعدها عام 2008م، ليكون بحسب التايمز أحد أعظم خمسين كاتبًا إنجليزيًّا منذ عام 1945م.

الكتابة الكمية

كتب إيشيغورو روايته الشهيرة «بقايا اليوم» (1989م) في أربعة أسابيع، وهي طريقته الروائية السردية في العادة؛ إذ يعتمد طريقة الكتابة الكمّية قبل الكيفية. «كنت أجلسُ مدة أربعة أسابيع أَمسحُ يومياتي وأبدأُ من الصفر. أكتبُ من الساعة التاسعة صباحًا إلى العاشرة والنصف مساءً، من الإثنين إلى السبت، ولا أرتاح إلا ساعةً للغداء وساعتين للعشاء. أواصل الكتابة ولا أقرأ ولا أرد على الإيميلات ولا الاتصالات. إنني لا أهتمّ بالأسلوب، ولا أهتمّ بالجمل السيئة، والحوارات البشعة، والمشاهد الفارغة، ولا أُبالي ما إذا ناقضتْ قصتي في المساء قصتي في الصباح. الأولويةُ عندي أن أرمي الأفكار بأي طريقة، فتظهرُ للسطح وتنمو. بهذه الطريقة، لا أُكملُ عملي فحسب بل أصلُ لحالةٍ ذهنيةٍ يكونُ فيها عالمي الخيالي أكثرَ واقعيةً من الواقع المعيش». إضافة إلى ذلك، يؤكد إيشيغورو على حريته في الكتابة إذ تُبرِزُه وتُميّزُه على الكُتّاب الإنجليزيين أنفسهم، وتُسهِّل عليه الخروج على أعرافهم التقليدية. «لا يهمني مَن أكون، ولا مِن أين أتيت؟ أنا كاتبٌ باللغة الإنجليزية فحسب، وهذا ما أفعل. أنا كاتبٌ حُرّ حتى إن كتبتُ رواية «لا تدعني أذهب». ألتزمُ بالإنجليزية وأوظِّف كلماتها حسنةَ الصوت والجرس. فإذا وجدتُ أن التعابير الإنجليزية لا تخدمني، خرجتُ عليها مباشرة بحثًا عن تعابير أكثر ألقًا».

كتب إيشيغورو روايته الشهيرة «بقايا اليوم» (1989م) في أربعة أسابيع، وهي طريقته الروائية السردية في العادة؛ إذ يعتمد طريقة الكتابة الكمّية قبل الكيفية. «كنت أجلسُ مدة أربعة أسابيع أَمسحُ يومياتي وأبدأُ من الصفر. أكتبُ من الساعة التاسعة صباحًا إلى العاشرة والنصف مساءً، من الإثنين إلى السبت، ولا أرتاح إلا ساعةً للغداء وساعتين للعشاء. أواصل الكتابة ولا أقرأ ولا أرد على الإيميلات ولا الاتصالات. إنني لا أهتمّ بالأسلوب، ولا أهتمّ بالجمل السيئة، والحوارات البشعة، والمشاهد الفارغة، ولا أُبالي ما إذا ناقضتْ قصتي في المساء قصتي في الصباح. الأولويةُ عندي أن أرمي الأفكار بأي طريقة، فتظهرُ للسطح وتنمو. بهذه الطريقة، لا أُكملُ عملي فحسب بل أصلُ لحالةٍ ذهنيةٍ يكونُ فيها عالمي الخيالي أكثرَ واقعيةً من الواقع المعيش». إضافة إلى ذلك، يؤكد إيشيغورو على حريته في الكتابة إذ تُبرِزُه وتُميّزُه على الكُتّاب الإنجليزيين أنفسهم، وتُسهِّل عليه الخروج على أعرافهم التقليدية. «لا يهمني مَن أكون، ولا مِن أين أتيت؟ أنا كاتبٌ باللغة الإنجليزية فحسب، وهذا ما أفعل. أنا كاتبٌ حُرّ حتى إن كتبتُ رواية «لا تدعني أذهب». ألتزمُ بالإنجليزية وأوظِّف كلماتها حسنةَ الصوت والجرس. فإذا وجدتُ أن التعابير الإنجليزية لا تخدمني، خرجتُ عليها مباشرة بحثًا عن تعابير أكثر ألقًا».

هذا الأسلوب الكتابي الحرّ أسدى لروايات إيشيغورو فرصةَ الذيوع والانتشار في العالم؛ إذ نُقلت رواياته إلى نحو 40 لغةً، وبِيعَ منها مليونا نسخة ونصف المليون في الولايات المتحدة فقط، كما جعلت كبار الأدباء والنقاد يَتلقَّون خبرَ فوزه بالاحتفاء والتأييد. فقد عبّر شاعر بلاط المملكة المتحدة أندرو موشن (1952م-) عن فرحه بفوز مواطنه إيشيغورو مؤكدًا إعجابه بعالمه الخيالي المتميز. «إنَّ عالَمَ إيشيغورو الخيالي يجمع الفضيلة والقيمة العظيمة في آنٍ. إنه عالَمٌ من الحيرة والعزلة والرقابة والتيقُّظ والسؤال، ربما لأنّه يُقيمُ قصصَه على المبادئ التي تجمع التحفظ بالكثافة العاطفية. وذلك مزيجٌ رائعٌ وملهم، وقد أَحْسَنتْ لجنة الجائزة باعترافها بهذا العالَم». كما عَبَّرَ الروائي الكندي مايكل أونداتشي (1943م-) المشهور برواية «المريض الإنجليزي» (1992م) عن إعجابه بإيشيغورو بوصفه كاتبًا، مؤكدًا أنَّ ما يُميزه من غيره كونه «كاتبًا غامضًا ونادرًا، وكثيرًا ما يُدهشني مع كل كتاب يؤلفه»، فضلًا عن وصف الكاتبة الأميركية جويس أوتس (1938م-) لإيشيغورو بأنه «واحد من أعظم شعراء الضياع». أما فيما يخص رواياته، فتؤكد الناقدة الأدبية البيروَيّة ماري أرانا (1949م-) أن رواية إيشيغورو الأخيرة «العملاق المدفون» (2015م) تحمل «مشاعر ليست يابانية ولا إنجليزية. إنها تنأى بنفسها عن أي ثقافة. وإنْ كان ثَمَّةَ عامل مشترك في أعمال إيشيغورو، فثمة سرّ مدفون في كلِّ نواةٍ منها. ثَمَّةَ حقيقةٌ مستعصيةٌ يُستدل على وجودها، وليس من السهل على الناقد فهمها أو التعبير عنها»، ويُعرب الناقد الأميركي جوناثان ياردلي (1939م-) عن إعجابه برواية إيشيغورو «لا تدعني أذهب» (2005م) معتبرًا إيّاها «أفضل ما كتبه بعد رواية «بقايا اليوم». فهي رواية عن الإنسانية وما يُمثِّلُها وما يُشار إليها، وكيف يجري تقديرها أو التنكر لها».

لقد لقي اختيار اللجنة النوبلية لإيشيغورو احتفال العالم أجمع؛ إذ وقع الاختيارُ على أكثر الكتاب قبولًا وشهرةً في الأوساط، وأكثرهم نضجًا وثباتًا في الإنتاج، فهو المعروف بإصداره رواية كل خمس سنوات، وهو أكثر تنوعًا من حيث النتاج الفني بين الروايات والأشعار الغنائية والقصص القصيرة والسيناريوهات السينمائية، فضلًا عن أنَّ هذا الاختيار قد أسقط عن اللجنة تُهمة تلبُّسِها بالسياسة التي لطالما انتُقدت بسببها، وذلك بمنحها كاتبًا يبتعد كثيرًا منها، ولا يُمثّلها ولا يدعم توجهها. يُعبّر إيشيغورو عن المآسي السياسية الحالية مُؤمِّلًا أن تكون جائزته دفعةً جديدةً للخير والسلام والنوايا الحسنة، ومزيدًا من الاستقرار السياسي في العالم. «لقد فقدنا الثقة بأنظمتنا السياسية، وفقدنا الإيمان بقادتنا، وأصبحنا شاكِّين في قِيَمنا. هذه الجائزة تؤكِّد لي عولمية العالم، وأنَّ علينا جميعًا أن نُساهم بالخير فيه من كل الأصقاع».

لقد لقي اختيار اللجنة النوبلية لإيشيغورو احتفال العالم أجمع؛ إذ وقع الاختيارُ على أكثر الكتاب قبولًا وشهرةً في الأوساط، وأكثرهم نضجًا وثباتًا في الإنتاج، فهو المعروف بإصداره رواية كل خمس سنوات، وهو أكثر تنوعًا من حيث النتاج الفني بين الروايات والأشعار الغنائية والقصص القصيرة والسيناريوهات السينمائية، فضلًا عن أنَّ هذا الاختيار قد أسقط عن اللجنة تُهمة تلبُّسِها بالسياسة التي لطالما انتُقدت بسببها، وذلك بمنحها كاتبًا يبتعد كثيرًا منها، ولا يُمثّلها ولا يدعم توجهها. يُعبّر إيشيغورو عن المآسي السياسية الحالية مُؤمِّلًا أن تكون جائزته دفعةً جديدةً للخير والسلام والنوايا الحسنة، ومزيدًا من الاستقرار السياسي في العالم. «لقد فقدنا الثقة بأنظمتنا السياسية، وفقدنا الإيمان بقادتنا، وأصبحنا شاكِّين في قِيَمنا. هذه الجائزة تؤكِّد لي عولمية العالم، وأنَّ علينا جميعًا أن نُساهم بالخير فيه من كل الأصقاع».

يتوقع النقاد أن تُشكّل جائزة نوبل منعطفًا حادًّا وتحدِّيًا جديدًا لإيشيغورو في المستقبل، وقد استشعر إيشيغورو هذه الصعوبة بنفسه، ولا سيما أن خبر الفوز قد نزل عليه إبّان انخراطه في كتابة رواية جديدة. «لدي رواية أَعكفُ على كتابتها الآن، لكن مع هذا الصخب الشديد سيكون من الصعوبة إنجازها إلى أن يهدأ الغبار وتستقر الأوضاع. إنني أتمنى ألا تكون الجائزة إعلانَ نهاية؛ إذ عليَّ أنْ أصارعَ كثيرًا في حياتي الكتابية القادمة بين متطلبات أن أكون كاتبًا شهيرًا، ومتطلبات أن أجد الوقت والمكان المناسبين لكتابة عمل متميز. أتمنى أن يستمر العمل كما كان بلا اختلاف عما كتبتُه بالأمس. أتمنى بعد الجائزة ألَّا أُماطل أو أتكاسل. أتمنى ألا تتغير جودة أعمالي، وأرجو ألَّا تكون جائزة نوبل مُنفِّرة لقُرّائي الشباب. إنَّ مِن عادتي أن أكتب ببساطة ووضوح لهم ما أمكن ذلك، رغم أن من واجبي أن أترك كثيرًا من المعنى تحت السطح. إنني أخاف الآن أن يبدأ الناس في القول: أووه!! إنها الرواية نفسها مُجددًا، إنها القصة نفسها لذلك الشيخ المُسنّ الذي يتذكّر حياته بحُرقة وقد فاتتْ عليه فرصة التغيير!».

الأرفف تُفرَّغ من روايات موراكامي

على الرغم من هجرته من اليابان، لم يقطع إيشيغورو صلته بها، بل كان يعدُّها مسرحًا لرواياته، فقد كتب أولى رواياته «منظر شاحب للتلال» (1982م)، و«فنان العالم العائم» (1986م) عن ناغازاكي المُدمَّرة بعد أحداث الحرب العالمية الثانية. إضافة إلى أن الشعب الياباني لم ينصرف عن متابعة نتاجاته المتجددة بعد هجرته رغم كتابتها بالإنجليزية. ففي حين كانت الأسواق اليابانية تَزُفُّ وتَصُفُّ الأرففَ بمؤلفات الروائي الياباني الكبير هاروكي موراكامي (1949-) عقب تسرب الأخبار عن ترشحه لجائزة نوبل، أُفرغتِ الأرفف سريعًا من كتب موراكامي ووُضعت كتب إيشيغورو بدلًا منها مع إعلان فوزه. لقد أعربَت مُدرِّسته اليابانية تيروكو تاناكا -ذات التسعين عامًا- عن فرحها الشديد بفوز إيشيغورو وقد كان أحد طلابها في مدرسة الحضانة قبل أن يهاجر. «إنني أتذكره جيدًا. لقد كان طفلًا هادئًا يُحِبُّ القراءة. لقد كان حُلمًا له وقد تحقق»، وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني عن سعادته بقوله: «بالنيابة عن الحكومة اليابانية، نُعربُ عن سعادتنا بفوز كاتب من أصل ياباني بجائزة نوبل للآداب».

بواسطة حاوره متعب القرني - أكاديمي و مترجم سعودي | يونيو 30, 2017 | ثقافات

حين كان الرئيس الإيراني حسن روحاني (1948م-) يتسلّى بنشر تغريداته عبر تويتر، باغته مؤسس تويتر جاك دورسي بسؤال على غير المتوقع: «هل يا سعادة الرئيس يستطيع الشعب الإيراني قراءة تغريداتك الآن؟»، في إشارة مُلجمة إلى الحظر الذي فرضته الحكومة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2009م. كان هذا الرد كفيلًا لأن يفتح علبة من القضايا الساخنة التي لا تزال عالقة في كهوف الغيب عن مأساة النشر والتعبير بإيران، ذلك البلد الذي استحال بعد الثورة الإسلامية إلى شبكة من الاعتقالات والاغتيالات، كانت سببًا في تهجير الأدمغة المفكرة ودفعها لحالة دياسبورا مريرة ونوستالجيا تائهة بين خيارات المهاجر والأوطان.

حين كان الرئيس الإيراني حسن روحاني (1948م-) يتسلّى بنشر تغريداته عبر تويتر، باغته مؤسس تويتر جاك دورسي بسؤال على غير المتوقع: «هل يا سعادة الرئيس يستطيع الشعب الإيراني قراءة تغريداتك الآن؟»، في إشارة مُلجمة إلى الحظر الذي فرضته الحكومة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2009م. كان هذا الرد كفيلًا لأن يفتح علبة من القضايا الساخنة التي لا تزال عالقة في كهوف الغيب عن مأساة النشر والتعبير بإيران، ذلك البلد الذي استحال بعد الثورة الإسلامية إلى شبكة من الاعتقالات والاغتيالات، كانت سببًا في تهجير الأدمغة المفكرة ودفعها لحالة دياسبورا مريرة ونوستالجيا تائهة بين خيارات المهاجر والأوطان.

كان لهذا التنكيل بالشخصيات الناقدة تداعياته السلبية على البلاد، إذ تسبب في إخلاء الجامعات الإيرانية من علمائها وأضعف النهضة العلمية من مواصلة تطلعاتها، حتى صارت إيران تستجدي تلك الشخصيات للعودة والمشاركة في التنمية والنهوض. يذكر الكاتب أوس الشمّسان بأنه على هامش مؤتمر علمي بجامعة طهران، سأل أحد الصحفيين أستاذ الصيدلة بجامعة ألبرتا الكندية البروفيسور الكندي (الإيراني الأصل) فخر الدين جمالي (1950م-) عن الوقت المناسب لمغادرة كندا والعودة إلى إيران، فكانت إجابته: «عندما أبول واقفًا في حمام جامعة طهران!» مشيرًا إلى محنة زميله الذي اعتقل من الجامعة بحجة البول واقفًا، وذلك في السنوات الأولى من انتصار الثورة. كانت الجامعة حينها تتربص بذلك الأستاذ وتحاول انتهاز الفرص للإطاحة به، فأسرّوا إلى جماعة الباسيج بأنه يبول واقفًا، فرُفعت العرائض مطالبةً بفصله لكونه يسيء للأمة الإيرانية ومبادئ الثورة الإسلامية. استدعته الجامعة وأقامت مجلسًا تأديبيًّا فطالبته بالحلف المغلّظ بعدم البول واقفًا، فحلف أمام لجنة حزبية مؤكدًا أن الثورة كسرت كل المباول الواقفة في الحمامات لتطهير مظاهر حكم الشاه الدكتاتوري. فقامت اللجنة بعد ذلك بالتشكيك في حلفه، فلم يكد ينجو من التهمة حتى أدلى ثلاثة شهود عدول بشهادتهم مؤكدين أنهم لاحقوا الأستاذ أثناء خلوته ولم يسمعوا شخشخة بوله، ما يؤكد عدم بوله واقفًا.

لم يكن هذا التهجير وَقْفًا على الرجال، فقد لاقت المرأة الإيرانية مضايقات واعتقالات دفعتها للهجرة وترك البلاد. هنا نسلط الضوء على ملامح من هذا النضال النسوي، وقصص اضطهادها وحصارها، بالعرض الروائي الاستعراضي، بدءًا بمطاردات آذار نفيسي على حلقاتها السرية في قراءة رواية «لوليتا»، واعتقالات الروائية بارسيبور على البروشورات والطابعات، وصولًا إلى تهديدات الكاتبة المسيحية نيمار نيمات وزواجها الإكراهي من السجّان، وانتهاءً بضحايا جُدد لا تزال إلى اليوم تقضي فتراتها في السجون بلا تُهم!

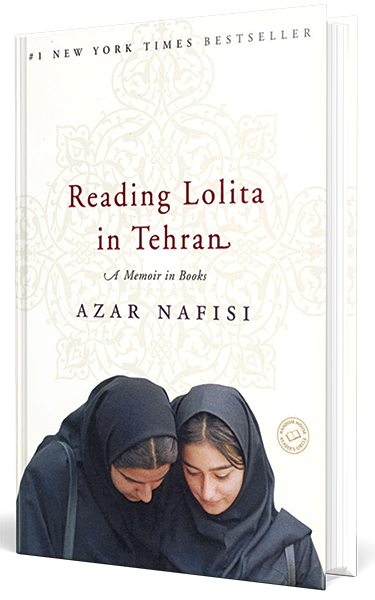

آذار نفيسي.. قراءة لوليتا في طهران

آذار نفيسي

لم يعش الروائي الروسي فلاديمير نابوكوف (1899-1977م) طويلًا كي يسمع بأن روايته «لوليتا، 1955» قد حُظرت في إيران بعد الثورة الإسلامية، ولا ليسمع بالمعاناة القاسية التي لاقتها الطالبات الإيرانيات في سبيل قراءتها، ولا ليرى اسم روايته وهو يتمحور كعنوان في مذكرات أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة جونز هوبكنز الأميركية آذار نفيسي (1948م) حيث أوردت قصة حلقاتها في مذكراتها الواقعية «قراءة لوليتا في طهران، 2003» بأسلوبٍ مدهش تركها على قائمة أفضل مبيعات النيويورك تايمز لسنتين متتابعتين، حتى تُرجمت لما يجاوز الثلاثين لغة. «إن أحداث ومعطيات هذه القصة حقيقية إلى أقصى مدى تستطيع أن تحمله ذاكرتي من صدق، بيد أنّي بذلتُ قصارى جهدي لئلا أسيء لأحد من أصدقائي وطلبتي، فرُحْتُ أعمِّدهم بأسماء جديدة وأقنعهم بأقنعة عديدة؛ كي تكون أسرارهم في أمان».

تستعيد نفيسي ذاكرتها حين عودتها إلى طهران بعد 17 عامًا من العيش الحر المتقطع بين سهول أميركا وجبال سويسرا. تعود لتجد والدها المثقف سجينًا بتهمة المعارضة بعد أن كان العمدة لمدينة طهران، فتتزوج برجل سُوقي لا يقرأ ولا يقيم وزنًا للقراءة، «كان لا يشبهنا، لم يكن يُعير أي اهتمام للكتب، وكان يقول: مشكلتك أنت وأهلك أنكم تعيشون في الكتب أكثر مما تعيشون في الواقع!». تضطر نفيسي بعد عام أن تسافر رِفقةَ زوجها لأوكلاهوما حيث درست الأدب الإنجليزي فزادت مرارة اضطهادات زوجها عليها حتى أعلنت انفصالها وطلاقها منه بعد سماعها خبر الإفراج عن والدها.

عادت نفيسي بعد إنهاء دراستها إلى جامعة طهران، حيث كانت موئلًا للأنشطة السياسية الساخنة. هنالك بدأت تعد الخطة الدراسية لمواد الأدب، فتُطعّمها بعدة روايات مثيرة، من أهمها رواية «غاتسبي العظيم» للروائي الأميركي فرنسيس سكوت فيتزجيرالد (1896-1940م)، التي أثارت جدلًا في القسم وبين الطلاب. تذكر نفيسي أن هذه الرواية وغيرها كان كثيرًا ما يخترق فصولها شظايا من أخبار الاعتقالات والإعدامات التي تنفّذها الدولة ضد النشطاء، على رأس ذلك خبر إعدام الطالب البريء عميد غريب بعد أن حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التغربن وإبداء النزعات اليسارية المضادة لتوجهات الدولة، فلم يكمل السنتين في سجنه حتى أُعلن خبر إعدامه عام 1983م في ظروف غامضة. ظلت نفيسي في جامعة طهران مناضلة ضد توجهات الدولة الاستبدادية في فرض الحجاب الإجباري على النساء، وشاركت في عدة مظاهرات ضد تشريعاتها الجديدة؛ كتخفيض سن الزواج من 18 عامًا إلى 9 أعوام، أو تشريع قانون الرجم بصفته عقوبة للزنى، حتى طُردت مع بعض زميلاتها من الجامعة.

مسيرة نسائية بطهران ضد فرض الحجاب الإجباري، في اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس 1979م

انتقلت نفيسي للتدريس بجامعة العلامة الطباطبائي، حيث تُردد مقولة الحرس الثوري المتذمرة «إيران استحالت سويسرا»، فإذا ما أسرعت طالبة لتلحق بالدرس، عاقبوها على الهرولة؛ وإذا ضحكت عاقبوها على الضحك في الممرات، وإذا ما ضُبطت وهي تتحدث مع الجنس الآخر عاقبوها بتهمة الاختلاط. «ذات يوم، اقتحمت طالبتي ساناز قاعة الدرس قبل نهاية المحاضرة بقليل وهي تبكي، تأخرتْ لأن حارسات البوابة عثرنَ على أحمر الخدود في حقيبتها عند التفتيش، وكنَّ قد حاولنَ إعادتها إلى البيت مع خطاب توبيخ!».

كانت مهمة الجامعة التضييق على كل الأساتذة ممن يبدي نزعات تقدمية، بحجة وقوفها ضد مبادئ الثورة. «كانوا يراقبونني ويزيدون من مضايقتي ويقيدون حركتي بشتى الوسائل: بالتجسس عليَّ وعلى زوّاري، أو بتحديد نشاطاتي، أو بالمماطلة لسنوات في منحي استحقاقي بالتثبيت كأستاذة. وحين قدمت استقالتي عمدوا إلى إغاظتي بادعاء التمسك بي ورفض الاستقالة… كيف لنا أن نقوم بالتدريس كما يجب حينما يكون أقصى اهتمام لمسؤولي الجامعة مُنصَبًّا على لون شفاهنا، وعلى القابلية التدميرية لخصلة شعر يتيمة قد تطيش من تحت الإيشارب، وليس على كفاءتنا في أداء واجباتنا العلمية؟!»

في خريف 1995م، نالت نفيسي أخيرًا حريتها باستقالتها، فقامت بتكوين فصل دراسي خاص يُعقَد كل خميس، التقت فيه سبعًا من طالباتها النجيبات بالإضافة إلى طالبٍ أبدى مثابرةً ورغبةً للانضمام. «انتقيتُ طالباتي ولم أمعن النظر في خلفياتهن الأيديولوجية والدينية… كثيرٌ من طالباتي كنَّ أكثر مثابرة ومواظبة في الحضور من طالباتي النظاميات اللائي يحضرن لأجل الشهادة». كان هذا الفصل متنفسًا للحرية، كان «صفًّا يمنحني الحرية التي حُرمت من ممارستها في الفصول الدراسية التي قمتُ بتدريسها في الجمهورية».

ورغم ذلك، كان الوصول إلى الكتب من أشق المهمات، لا سيما وقد أُغلقت معظم المكتبات التي تبيع الكتب الأجنبية بعد الثورة، وكان الاعتماد على مخزون كتب بعض الأصدقاء هو الحل الوافر. «أما كتاب لوليتا فقد كان العثور عليه صعبًا جدًّا، خصوصًا الطبعة المزدانة بالهوامش، التي كانت ترغب فيها بناتي. وقد صورنا الرواية كاملة بصفحاتها الثلاث مئة لكل من لم تستطع إيجاد تلك الطبعة. إن ما يبعث على اليأس في قصة لوليتا ليس اغتصاب فتاة في ربيعها الثاني عشر على يد عجوز قذر فحسب، وإنما أن يصادر شخص حياة شخص آخر. فهي رواية متفائلة من حيث إنها دفاع عن الجمال والحياة، بكل المتع اليومية الطبيعية التي حرمت منها لوليتا وحرمت منها طالبتي ياسي؛ كنَّا جميعًا مثل لوليتا نحاول أن ننأى بأنفسنا بحثا عن جيوب صغيرة للحرية، ومثل لوليتا أيضًا لم نكن ندخر جهدًا للتمايل طربًا بتمردنا! كنا نظهر شيئًا من خصلات شعرنا من تحت الإيشارب، أو ندس قليلًا من اللون في ذلك التشابه الممل القائم في مظهرها أو نطيل أظافرنا أو نستمع لموسيقا ممنوعة، أو نُحب!»

ظلت هذه الحلقة الدراسية عن رواية لوليتا وغاياتها وجمالياتها تتم في أجواء سرية للغاية، مع تحفظات وتحرّزات من أن تُكشف أسرار الأطراف المنضمين إليها فيخضعن جميعًا للعقوبة بالسجن أو الإعدام. ولم تكن حلقةً دراسيةً فحسب، بل مجلسًا علميًّا يجمع البروفيسورة وطالباتها المعجبات، يتبادلن فيه قضايا الحب والأدب، والحلم والأمل، وطرائق الهروب من تلك المعيشة الخانقة. «أتذكر إحدى طالباتي وهي تقول: لن أتزوج أبدًا أبدًا، لأنني لم أجد فتى أحلامي إلا في الكتب». كان هذا الفصل عند السلطة أشبه ما يكون بالخلية السرية الخطرة، بينما كان عند الطالبات «محاولة للهرب من تفرّسِ عينيْ رقيبٍ أعمى، ولو لسويعات يتيمات كل أسبوع». ظلت هذه الحلقة تنعقد أسبوعيًّا لعامين متواصلين حتى تبرمت نفيسي من مراقبات السلطة ومن توعّداتها لها بالاعتقال بتهمة خرق القانون، فأعلنت هجرتها الأبدية من إيران عام 1997م.

شهرنوش بارسيبور.. قُبلاتٌ على السيف

شهرنوش بارسيبور

مدّت الاستخبارات الإيرانية يدها الطولى لتصادر الطابعات والمطبوعات، وفرض العقوبات الشديدة على كل من أخفاها أو امتلكها. يتجلى ذلك في قصة ابنة أحد المحامين الشيرازيين، الروائية الإيرانية شهرنوش بارسيبور (1946م-) التي نالت قسطًا وافرًا من الاعتقالات في مرحلتي ما قبل الثورة وما بعدها. ففي عام 1974م، قدّمت الشابة بارسيبور (28 عامًا) استقالتها من العمل في التلفزيون الإيراني، معلنةً إيقاف برنامجها الإسبوعي «النساء البدويات» احتجاجًا على التعذيب الشنيع والإعدامات اللامسؤولة التي قادها الشاه محمد رضا بهلوي (1919- 1980م) ضد الشعراء النشطاء على يد منظمة السافاك (منظمة الاستخبارات والأمن الوطنية). وعلى هذا الاحتجاج، أُودِعت السجن بلا تهمة. أُفرج عن بارسيبور بعد شهرين كاملين لتتزوج من رجل عامّي أضفى على حياتها ضغوطات تعليمية متجددة؛ إذ كانت تدرس السوسيولوجيا بجامعة طهران بسريّة مع عدد قليل من الطالبات آنذاك.

تخرجت بارسيبور من الجامعة، فأعلنت تخفيف هذا التوتر الأسري والسياسي بإعلان انفصالها عن زوجها متجهةً لإكمال دراساتها العليا بجامعة السوربون بفرنسا، حيث درست الفلسفة الصينية في الفترة من عام 1976م إلى عام 1980م. «سافرتُ إلى فرنسا، فأرهقتني الالتزامات المادية وحاصرتني الوحدة أنا وطفلي، فاضطررتُ لإرساله إلى أبيه ليكمل دراسته بإيران… ظللتُ أقاوم وحيدةً في عجزٍ اقتصاديٍّ كليٍّ حتى عام 1980م. فمع مخاض الفوضى الثورية، وجدتُ نفسي غير قادرة على الصمود والاستمرار، فقررتُ العودة وما كنتُ أعلم ما يخفيه الوطن لي من مأساة».

عادت بارسيبور مع انفجار الحرب بين إيران والعراق (1980- 1988م)، لتجد نفسها مباشرةً في السجن على غير المتوقع، إذ قامت الثورة الإسلامية بتصفية الأحزاب سريعًا وتكويم الأعداد بسجن إفين سيئ السمعة الذي شيَّده الشاه عام 1972م، وهو ذات المعتقل الذي عُذبت فيه المصورة زهرة كاظمي (1948- 2003م) حتى ماتت متأثرة بجراحها عام 2003م.

سُجنت بارسيبور شهرين بعهد الشاه بتهمة الاستقالة، لكنها لم تتوقع أبدًا أن تَزُجَّ بها الثورة الإسلامية مع شعاراتها التحريرية في السجن برفقة والدتها وأخيها لنحو خمس سنوات كاملة، فقط بسبب بروشورات وُجدت بالخطأ في خزانة سيارتهم. كان السجن يكتظ بالنساء من كل جانب «كان هناك عدد من السجناء لا يستطيعون المشي، كانت أقدامهم متورمة بحجم البرتقال، وكان من الصعب عليهم استخدام حمامات القرفصاء الصينية». في السجن «تمت إعدامات كثيرة، أعداد كبيرة من الناس تم إعدامهم، ربما ستة أو سبعة آلاف شخص، فضلًا عن الإعدامات التي حدثت عام ١٩٨٨م، كانت هذه السنون بحق مرعبة بما فيها من تعذيبات وتحقيقات. كدمات سوداء وزرقاء متفرقة على أجساد السجناء، حتى أصبحت السجينة تضطر لأن توقف عذاباتها بإقامة علاقات حميمة مع السجان. لا أزال أتذكر صديقتي اليسارية ذات البشرة الزيتونية شهين التي اعتقلت لأجل طابعة! كانت قد تنبأتْ بإعدامها الوشيك؛ إذ بدأ المحقق يتلمس نهديها في ليلة ما قبل الإعدام. كان من المعروف أن السجّانين يتزوجون قسرًا بالسجينات في لياليهن الأخيرة حتى لا يُدفنَّ أبكارًا. يقولون بأن الفتاة إذا قُبرت بِكرًا فإنها تفتن شابًّا وتغريه إلى قبرها. توقعتْ شهين ذلك المصير، فتم إعدامها في اليوم التالي!».

متأثرةً بمجموعة الروائي الأميركي إرنست هيمنغوي (1899- 1961م) «رجال بلا نساء، 1927م»، خرجت بارسيبور من المعتقل لتكتب مجموعتها القصصية «نساء بلا رجال» التي احتفظت بتفاصيلها إلى حين نشرها عام 1990م قبل أن تتحول إلى فلم للمخرجة الإيرانية شيرين نيشات (1957م-). تهاجم بارسيبور في مجموعتها تداعيات النظام المؤسساتي للدولة الذكورية، وتحكي آلام المرأة الإيرانية وما رافقها من اضطهاد جنسي عبر التاريخ لأجل رقعة بكارة. «كانت والدتي تخبرني بأن البكارة ستارة، فلتحذر الفتاة، ربما إن قفزت من علوٍّ تمزّق بكارتها. إنها ستارة سهلة التمزق!». أحدث هذا الكتاب ضجةً إعلاميةً، ما تسبب في حظره من التداول بإيران، وإيداع بارسيبور مجددًا في السجن بتهمة الخوض في موضوعات حساسة. «لقد سُجنتُ ثلاثَ مرات، كلُّها بلا تُهمة ولا جريمة، فيما عدا الثالثة؛ كانت بتهمة مُلفَّقة لم يطل سكوت المحكمة حتى اعترفت بزيفها».

أُفرج عن بارسيبور لتتلقى مزيدًا من الضربات والملاحقات مع سعيٍ حثيثٍ لتوريطها في قضايا جديدة، ما دفعها أخيرًا لإعلان هجرتها الأبدية من إيران. ظلت بارسيبور في شتات المنفى بين أميركا وإنجلترا وألمانيا، حتى حطّت رحالها بكاليفورنيا حيث نالت زمالة الكتاب العالمية بجامعة براون. هنالك سطرت تفاصيل معاناتها في السجون في مذكراتها الأخيرة «تقبيل السيف: مذكرات السجن، 2013» وحكت فيها أحوال السجناء بدقة، واصفةً تداعيات غربتها على حياتها وما رافقها من تردي صحي وعجز اقتصادي واضطهاد نفسي. «خلال سنين السجن لم آخذ ملاحظات، ربما نسيت بعض أسماء المساجين المظلومين، فقد كان المحقق يقوم بتقطيع كل ما أكتب، ولكني كنتُ دقيقةً بقدر ما تسعفني الذاكرة في تبيان تلك الأهوال».

مارينا نيمات.. سجينة طهران

مارينا نيمات

لم يكن الهجوم الثوري يستهدف المسلمات فحسب، بل تعدى طوقه ليخنق المسيحيات من أمثال الكاتبة الروسية مارينا نيمات (1965م-) المولودة في طهران التي بسطت معالم تجربتها المريرة في مذكراتها «سجينة طهران: 2006» و«ما بعد طهران: استعادة الحياة، 2013» حيث تُرجم الأول لما يفوق 13 لغة بعد أن نال صدًى إعلاميًّا واسعًا. «أغلب المسيحيات هاجرنَ إلى إيران بسبب اقترانِهنَّ بأزواجهنَّ الإيرانيين الذين كانوا يعملون بروسيا. وبعد الثورة الشيوعية عام 1917م، اضطروا للهجرة لإيران لكونهم معارضين للشيوعية وليسوا بروسيين، ففرَّ معهم جدّاتي المسيحيات المعارضات للشيوعية».

لم يكن الهجوم الثوري يستهدف المسلمات فحسب، بل تعدى طوقه ليخنق المسيحيات من أمثال الكاتبة الروسية مارينا نيمات (1965م-) المولودة في طهران التي بسطت معالم تجربتها المريرة في مذكراتها «سجينة طهران: 2006» و«ما بعد طهران: استعادة الحياة، 2013» حيث تُرجم الأول لما يفوق 13 لغة بعد أن نال صدًى إعلاميًّا واسعًا. «أغلب المسيحيات هاجرنَ إلى إيران بسبب اقترانِهنَّ بأزواجهنَّ الإيرانيين الذين كانوا يعملون بروسيا. وبعد الثورة الشيوعية عام 1917م، اضطروا للهجرة لإيران لكونهم معارضين للشيوعية وليسوا بروسيين، ففرَّ معهم جدّاتي المسيحيات المعارضات للشيوعية».

كان من نصيب الطالبة نيمات (17 عامًا) أن اعتُقلت في الخامس عشر من يناير لعام 1982م، وأُودِعت سجن إفين مع زميلاتها لسنتين كاملتين بعد أن عارضت إدخال قضايا السياسة في حصص الرياضيات، وقادت على إثر ذلك إضرابًا واحتجاجًا جماعيًّا؛ كما شاركت في مظاهرات ضد السياسات القمعية التي أطلقتها الحكومة الثورية، وكتبت عدةَ مقالاتٍ مناهضة للثورة في مجلة المدرسة. «سألوني ما إذا كنتُ أعمل مع مجموعات شيوعية فقلتُ: لم أفعل. كانوا قد سمعوا بالإضراب الذي بدأتُهُ ضد المدرسة، وكانوا يرون من الاستحالة لفردٍ بلا علاقات مع أحزاب سياسية غير قانونية أن ينظّم إضرابًا! أخبرتهم بأنني لم أنظّم شيئًا، وهي الحقيقة. فقط سألتُ مدرسة الرياضيات أن تدرّس الرياضيات بدلًا من السياسة، فطردتني من الفصل؛ فخرجتُ وخرجتْ زميلاتي خلفي، فرفض الجميع العودة للمدرسة. لم يكن المحقق يصدّق ذلك؛ إذْ يدّعي ورود معلومات بأن لي علاقة بمجموعات شيوعية».

حُكم على نيمات بالإعدام بتهمة الشيوعية، فلاقت في السجن صنوف الأذى والعذاب. «كانت هناك صيحات مشبعة بالألم تملأ المكان. أصوات ثقيلة وعميقة ويائسة تخترق جلدي، وتنتشر بكل خلية في جسدي، وكأنَّ لوحًا من الرصاص يجثم على صدري… فجأة وإذا بشخصٍ يجرني بالحبل الذي عُقد على يديَّ، ويجرني لخطواتٍ، ثم يلقيني على الأرض فتسقط عصابةُ عيني، ثم يجرُّ عصابتي رجلٌ في الأربعينيات في غرفة خالية من كل شيء فيما عدا سرير خشبي ووسادة حديدة، قائلًا: «الحبل لا يكفي، سنستخدم ما هو أشد وأقوى»، ثم وضع الحديد على يدي… إنَّ السجناء السياسيين يتعرضون دائمًا لصنوف منوعة من العذاب، يكفي من سماعها أن تصيبك بالغثيان. ذات ليلة استيقظنا جميعًا على صوت إطلاق نار فنهضتُ مع الفتيات وحدقنا من النوافذ. كل رصاصة كانت تعني حياة ضائعة، نفس حبيب وعزيز تتمزق بينما تنتظره أسرته وتتأمل عودته. سوف يُدفن القتلى في قبورٍ بلا شواهد ولا شهود».

وعندما كانت نيمات تستعد كغيرها للإعدام، وقع سجّانها ومحققها علي موسوي في غرامها، فتدخّل سريعًا لإنقاذها من فرقة إطلاق النار عارضًا عليها الإسلام والزواج، لِقاءَ التوسط لها عند الأسرة الحاكمة إذ كان على علاقة مقربة بهم. قبلتْ نيمات العرض فدخلت الإسلام كَرْهًا، فتم استبدال حكمها بالإعدام بالسجن المؤبد. تزوجت نيمات من موسوي وعاشت معه كل معالم الزواج في السجن، وكان يهددها بأذيّةِ أسرتها وحبيبها إن هي خالفت أوامره، حتى تم اغتياله من الأحزاب المعارضة ووُجدت جثتُه مرميةً عند عتبات منزله. «لقد استطاعت الثورة الإسلامية أن تمزق الإيرانيين جميعهم بشعاراتها وتضعهم في مواجهاتٍ بينية، فلا هم الذين يستطيعون الخروج جميعًا على النظام الشمولي الخميني، ولا هم الذين يستطيعون العيش في أحضان الغازي الأميركي المزعوم!»

سعت أسرةُ علي موسوي بكل جهودها للإفراج عن زوجة ابنهم – نيمات – بعد اغتياله حتى نجحت، فخرجت نيمات أخيرًا لتتزوج من حبيبها المسيحي أندريه نيمات، ثم لتعلن هجرتها النهائية من إيران عام 1991م إلى كندا مع زوجها الجديد وطفليها الصغيرين. هاجرت نيمات فرارًا من إيران الخمينية أسوةً بفرار جداتها من روسيا الشيوعية، وكأنما التاريخ يصر على تخريج دفعات من المهاجرين من نير الأيديولوجيات. ظلت نيمات 22 سنة بكندا، حيث مهجر 70 ألف إيراني، كمحاضرة في جامعة تورونتو الكندية ومقدمة لدروس خاصة في فن كتابة المذكرات. «هناك مثل فارسي قديم يقول: السماء بذات اللون حيثما تكون، ولكن السماء الكندية تختلفُ عن تلك التي أتذكرها في إيران، إنها ذات ظلال داكنة من الزرقة وتبدو بلا حدود؛ كأنما تتحدى الآفاق».

هودفار وآرايي.. ضحايا جُدد

هوما هودفار

غولورخ إبراهيمي آرايي

لم تتوقف هذه السلسلة من الترويع في السجون الإيرانية ضد النساء بعد العقود الأولى من الثورة الإسلامية، بل استمرت في عقد حلقاتها الشائكة في القرن الحادي والعشرين، متمثلًا ذلك في اعتقال البروفيسورة الكندية (الإيرانية الأصل) بجامعة مونتريال هوما هودفار (1951م-) عام 2016م. أُودعت هودفار سجن إفين لأربعة أشهر بتهمة الاشتغال بالحركة النسوية والانخراط في القضايا الأمنية، حتى أفرج عنها بعد أن طلبت كندا وساطة عُمانية. «قررتُ كأنثروبولوجية أن أكون بطلة، وأن أحوّل السجن إلى ميدان لعملٍ أنثربولوجي، لم يكن مشروعًا اخترته بل مشروعًا اختارني فكتبتُ عنه». قامت هودفار بتحليل 30 حوارًا تحقيقيًّا أخضعها لها المحققون، فقدمتْ دراسةً رصينةً عن طرائق تهديداتهم واختياراتهم لكلماتهم، حتى «طريقة استخدامهم لموسيقا جنازة زوجي التي وجدوها بهاتفي منذ عام 2014م؛ كانوا يقومون بتشغيلها مرارًا وتكرارًا في زنزانتي بُغية كسري روحيًّا». خرجت هودفار في ذات العام بعد أربعة شهر وقبل أن تُنقَل من زنزانتها الصغيرة إلى زنزانة أكبر، رِفقةَ الكاتبة البريطانية (الإيرانية الأصل) نازنین زاغري رتکلیف (1978م-) التي اعتقلت مع طفلتها في إبريل في ذات العام، ولا تزال إلى اليوم في بدايات تنفيذ حكمها بالسجن لخمس سنوات.

كما تواجه الكاتبة غولورخ إبراهيمي آرايي (1980م-) هذه الأيام حُكمًا بالسجن لخمس سنوات على خلفية كتابتها قصة قصيرة (لم تُنشر بعد) تناقش قضية «الرجم حتى الموت» وذلك بتهمة انتهاك المقدسات والتأليب على النظام الحاكم؛ وقد عُثِر على قصتها في شقة زوجها الناشط أراش صديقي (1986م-) الذي يمضي حكمًا بالسجن لـ 19 عامًا، وقد تسبب الحرس الثوري في وفاة والدته بأزمة قلبية بعد مداهمةٍ شديدةٍ لمنزلهم. «أصبح منزلنا كالجحيم، يخبرني والدي دومًا بأنني كنتُ سببًا في قتل أمي وأنه لا يريدني مجددًا في المنزل، أنا أفضل أن أعود إلى السجن! تذكر زوجته آرايي بأنها كتبت قصتها القصيرة لبعث التساؤلات عن هذه العقوبة البشعة، ورفع معاناة السجينة فاريبا كاريغي التي حُكم عليها بـ«الرجم حتى الموت» بتهمة التورط في علاقة جنسية مع قاتل زوجها، ولا تزال تقضي فترة سجنها منذ عام 2013م.

ربما لاقت المرأة الإيرانية في سبيل خياراتها الخاصة شدائد متوقعة من الأحزاب الإسلامية المتطرفة، غير أن هذه الشدائد لا ترقى لمستوى ما وجدتُهُ من خذلان الحركات اليسارية، الحليف الأول للحركات النسوية في عهد الشاه. تذكر الباحثة والناشطة الإيرانية بارڤين بيدر (1949- 2005م) في كتابها: «نساء في عصر الحداثة، 1995» أنه ورغم كسب التيارات اليسارية لعدد من النساء في عهد الشاه باسم تحرير المرأة، فقد قلبوا لهنَّ ظهرَ المِجَنِّ وتخلَّوْا عنهن متخذين الثورة الخمينية بدلًا، بل كانوا يرون النساء المناضلات ضحايا للتقليد الغربي ومطايا لتحقيق المؤامرة الإمبريالية ضد إيران.

كان اليساريون جزءًا أساسيًّا من المجتمع البطريركي الإيراني، بل تأزّم الحال حين أصبحت المرأة اليسارية نفسها في مواجهةٍ شرسةٍ مع قريناتها، متجليًا ذلك في عضوة حزب توده الشيوعي الناشطة مريم فيروز (1914- 2008م) التي ما فتأت تخلع المدائح على الخميني وتصفه بأنه أعظم مناصر لحقوق المرأة في التاريخ. لم يطل إعجاب فيروز حتى وقع زوجها نور الدين كيانوري (1915- 1999م) ضحية للخميني، فزُجَّ به في السجن بتهمة التجسس لصالح السوفييت حتى مات في محبسه، ثم أُمر بإعدام غالب أعضاء حزب توده، وأخضعت مريم نفسها وهي ذات السبعين عامًا تحت السجن القسري ببيتها وتحت الرقابة السياسية حتى وفاتها عام 2008م.

بواسطة حاوره متعب القرني - أكاديمي و مترجم سعودي | ديسمبر 27, 2016 | ثقافات

حين كتب أبو حامد الغزالي (1058-1111م) كتابه «تهافت الفلاسفة» لم تكن الفلسفة الأخلاقية حينها قد ظهرت وتحلّت بإهابها التحليلي الرصين، بل كانت أسيرة للمحاولات الأولى المهمومة بتعريفات الخير والشر والسلم والحرب، ثم سرعان ما كشفت القرون التالية عن حيازة الأخلاق مساحة بالغة الأهمية من الخريطة الفلسفية العامة، بما فيها من جدليات وتنظيرات ساعية لبناء مجتمع مثالي متكامل. كانت النتيجة بناء إطار نظري أخلاقي لتحقيق العدالة والمساواة، ورفع معدل الانضباط والمسؤولية، وتقليل الأضرار الناجمة عن التصرفات الإنسانية، فرديةً كانت أو مجتمعية؛ فنجحت تلك الطروحات من الوجهة النظرية، في حين فشلت عن تحقيق مستويات أخلاقية عالية من الوجهة التطبيقية، والمؤسف أنْ كان مؤشر التدني محسوبًا على أقطاب الفلسفة الغربية أنفسهم.

فعلى رغم أن الفلاسفة قدّموا أنفسهم نماذج متصالحة مع ذواتهم وصالحة لمجتمعاتهم، كان منهم نماذج شاذة خرقت المواثيق والأعراف الوظيفية، وساهمت في الاعتلال المهني والانحلال القيمي بممارسة ما هو غير متوقع، وما هو غير معهود، فدفعتهم نزواتهم الجنسية إلى هتك العلاقة المقدسة، والعروة الوثقى بين المعلم والطالب، والطبيب والمريض، والمربي والابن. من هنا نسبر أغوار الحياة الجنسية الصاخبة التي عاشها رموز ساطعة من أوربا، ونضيء تلك العتمات بالكشف الروائي الاستعراضي، بدايةً بحياة روسو المضطربة، ومرورًا بصراعات فرويد ويونغ، وصولًا لمغامرات سارتر ودي بوفوار، وانتهاءً بنماذج معاصرة لا تزال تمضي تائهة في هذا المسلك الوعر.

روسو: علاقات غرامية وأولاد غير شرعيين

كشف الكاتبان نايغل رودجرز وميل ثومبسون في كتابهما «جنون الفلاسفة، 2004م» منظومة التناقضات التي مر بها الفيلسوف السويسري جان جاك روسو (1712-1778م)، إذ عاش حياةً مبتذلة يحفّها العهر والرذيلة، وخيالات الاستمناء الصاخبة. لقد ثبت من خلال استعراض تجارب روسو أنه عانى في حياته المازوشية، وهو اضطراب نفسي يتلذذ فيه الفرد بتعذيب ذاته والإحساس بالاضطهاد عامةً؛ إذ كان يثني على ذكريات تلقيه العقاب والضرب في صغره من آنسة تدعى لامبرسير، معترفًا في كتابه «اعترافات، 1782م» بأنها ساهمت في صياغة ذوقه الجنسي طويلًا «حتى بعد وصولي سن الزواج، كنت أجد لذة رائعة في الجلوس تحت قدمي حبيبتي المتعجرفة، مطيعًا أوامرها، طالبًا الغفران منها».

كشف الكاتبان نايغل رودجرز وميل ثومبسون في كتابهما «جنون الفلاسفة، 2004م» منظومة التناقضات التي مر بها الفيلسوف السويسري جان جاك روسو (1712-1778م)، إذ عاش حياةً مبتذلة يحفّها العهر والرذيلة، وخيالات الاستمناء الصاخبة. لقد ثبت من خلال استعراض تجارب روسو أنه عانى في حياته المازوشية، وهو اضطراب نفسي يتلذذ فيه الفرد بتعذيب ذاته والإحساس بالاضطهاد عامةً؛ إذ كان يثني على ذكريات تلقيه العقاب والضرب في صغره من آنسة تدعى لامبرسير، معترفًا في كتابه «اعترافات، 1782م» بأنها ساهمت في صياغة ذوقه الجنسي طويلًا «حتى بعد وصولي سن الزواج، كنت أجد لذة رائعة في الجلوس تحت قدمي حبيبتي المتعجرفة، مطيعًا أوامرها، طالبًا الغفران منها».

في عام 1742م، كان عالم السياسة والاجتماع روسو مشغولًا بالخوض في علاقات محرمة مع عدد من بائعات الهوى، كان يزوده بهن السفير الفرنسي السكّير الذي عمل معه سكرتيرًا إبان إقامته في فينيسيا بإيطاليا. وبعدها بثلاث سنوات، انتقل إلى باريس لينزل في أحد الفنادق، ويلتقي شابة بشعة تدعى تيريز لوفاسير (1721-1801م) كانت تعمل مُغسّلة في الفندق نفسه، وكان يتلذذ بإقامة علاقات معها من دون حدود، مناشدًا بذلك حالته المازوشية؛ إذ كانت بشاعتها تخفف من شعوره العميق بالدونية الاجتماعية، وكان يرى في ذلك مصدرًا يسد حاجته للشعور بالتفوق والامتياز. دامت علاقة روسو مع تيريز طويلًا حتى أنجب منها خمسة أطفال في زيجة غير قانونية، وأصر على التخلي عنهم جميعًا حتى مات معظمهم، قائلًا: «نتج عن تلك اللقاءات الغرامية خمسة أطفال، تم وضعهم جميعًا في مستشفى اللقطاء دون أن أفكر بهم لاحقًا، إذ لم أحتفظ حتى بسجلات تواريخ ميلادهم… أنا متأكد من أن هؤلاء الأطفال كانوا سيكبرون على كراهية والديهما، وربما خيانتهما».

لم يكن هذا التصرف الغريب من روسو في زيجته غير القانونية ليمنعه من كتابة «رسائل في الأخلاق، 1757م»، والذي وعظ من خلالها بأهمية الإخلاص بين الزوجين، وتكليل الحب بالزواج، كما لم يثنه تخليه عن أبنائه عن كتابة روايته التربوية «إميل، 1762م»، وإرشاد قرائه إلى الطريقة السليمة لتربية الأطفال، فقد كان يحكي قصة الفتى إميل الذي ترعرع في الريف، وانعزل عن المدينة، وتلقى تعليمه بعيدًا من فساد المجتمع كأفضل الطرائق التربوية، مؤكدًا على نظريته بأن طبيعة الإنسان خيّرة، ولا تفسد إلا بالحضارة.

كارل يونغ وزوجته إيما روشنباخ

يمكن القول: إن هذه الأطروحة التربوية الموازية لبراءته الفعلية عن أبنائه (حتى مماتهم) تمثل نقضًا صارخًا في حياة هذا الفيلسوف الشهير الذي عجز عن الخروج من مرحلة التعليق والتنظير دخولًا في مرحلة التطبيق والتنفيذ؛ غير أن من يسبر حياة روسو يُدرك محفزات هذه التناقضات الشخصية التي كان يصارعها طيلة حياته، إذ كان يعيش وحده دون إخوة أو علاقات أو أصدقاء أو مجتمع، كما كان يؤكد في كتابه الرائد «اعترافات» الذي نُشر بعد وفاته عام 1782م، وأكد فيه «أن كشف كل شيء، يغفر كل شيء». فقد عاش يتيمًا منبوذًا في وقتٍ مبكر، بعد أن توفيت والدته بعد ولادته مباشرة، لتتولى عمته رعايته، كما تخلى عنه والده الماجن وهو في العاشرة من عمره، ليتولى عمه العناية به نيابةً عنه؛ وقد تكون هذه اللحظات القاسية من حياة روسو هي ما ملأ حياته الطويلة بالتناقضات.

لم تكن هذه التجاوزات في العموم لتقلل من مكانته الفلسفية، ومن أن يلقى اهتمام الجماهير برسائله في السياسة والاجتماع، فقد نُقل جثمانه بعد موته وحيدًا مجهولًا في جزيرة إيل دي بوبليه بعد 16 سنة من وفاته ليُعاد دفنه في احتفالية جماهيرية حاشدة، وبطقوس رسمية فاخرة في مقبرة البانثيون (مقبرة عظماء فرنسا)، إلى جانب فولتير وفيكتور هوغو وفلاسفة آخرين.

صراعات فرويد ونزوات يونغ

سارتر ودي بوفوار، وبوريس فيان مع زوجته ميشال ليغليز-فيان

على أعتاب الحرب العالمية الأولى، كانت المدينتان زيورخ وفيينّا قطبين نشطين جاذبين للإشكالات النفسية الجنسية بين عالمين من أبرز علماء النفس في العالم: النمساوي سيغموند فرويد (1856-1939م)، والسويسري كارل يونغ (1875-1961م)، إذ كانت بداية الصراع الأكاديمي والشخصي بينهما على فتاة روسية تدعى سابينا سبيلرين (1885-1949م)؛ وقد كشف عن أستار هذا الصراع المؤلف الأميركي جون كير (1931-2013م) في كتابه «الطريقة الأخطر، 1994م» وجُسدت في عرض سينمائي بالاسم نفسه عام 2011م.

كانت البداية عام 1904م حين افتتح كارل يونغ (29 عامًا) عيادته النفسية في زيورخ، وقد كان حينها متأثرًا ومعجبًا بالعالم الكبير فرويد (48 عامًا) وطريقته في «العلاج بالكلام» وهي طريقة يقوم فيها المريض بالتعبير عن مشكلاته لطبيبه أو لمجموعة من الأفراد لعدة جلسات. استقبل يونغ في عيادته فتاة روسية تدعى سابينا سبيلرين (19 عامًا) ليكتشف من خلال علاجها بطريقة فرويد أنها تعاني الهستيريا بسبب معاناتها في الطفولة وتعرضها لأزمات جنسية مع والدها، وهذا يؤيد نظرية فرويد في ارتباط الجنس بالاضطرابات العاطفية. هذه الطريقة في العلاج، أي «العلاج بالكلام»، هي التي يصفها الكاتب في عنوان كتابه بـ «الطريقة الأخطر» إذ تستمد خطورتها من كونها ستؤول إلى سقطات مدوية في حياة يونغ المهنية.

في عام 1907م، سافر يونغ لزيارة فرويد ونقاشه بخصوص حالة سابينا طلبًا للنصح والاستشارة، وكان فرويد حينها معجبًا بتحليلات يونغ لدرجة أن سمّاه وريثه الشرعي الأحق بعرشه بعد وفاته. وبسبب هذه الثقة بين الصديقين، قام فرويد بإرسال طالبه أوتو غروس (1877-1920م) إلى يونغ ليقوم بعلاجه، وقد كان غروس منظرًا جيدًا في علم النفس على رغم انحلاله الخلقي، وإدمانه المخدرات، «وقد توفي لاحقًا بسبب المخدرات ووجد طريحًا في شوارع برلين». كان غروس ماهرًا في تبرير أهمية تعدد الزيجات، وعدم كبح الرغبات الجنسية حتى وإن آلت إلى علاقات محظورة، الأمر الذي أثّر في يونغ ليجد فيها مسوغات كافية للتخلي عن أخلاقياته المهنية، وممارسة الجنس مع مريضته سابينا بنية علاجها، محطمًا بذلك المواثيق الأخلاقية بين الطبيب والمريض، متنكرًا في الوقت ذاته لقرانه الطويل مع زوجته الكاتبة إيما روشنباخ (1882-1955م) التي أنجبت له أبناءه الثلاثة. انهار يونغ في علاقات غرامية مع مريضته بشكل دوري بلا توقف، وكانت سابينا في هذه الأثناء سببًا كافيًا لإغرائه للانفصال عن مدرسة فرويد، وممارسة النقد ضدها، إلى أن فسدت هذه الصداقة الطويلة بينهما.

علمت إيما روشنباخ بما بين زوجها وسابينا من وصال، فقامت بإرسال رسالة مجهولة لوالدة سابينا تخبرها عن علاقة ابنتها بيونغ، الأمر الذي قوّض العلاقة بينهما، فقامت سابينا بمهاجمته في مكتبه وآذته جسديًّا، ثم سافرت لتكمل علاجها وتعليمها تحت إشراف فرويد. دب القلق في نفس يونغ، وبدأ يبعث برسائل يائسة لفرويد مؤكدًا له عدم صحة علاقاته الجنسية المكشوفة مع سابينا، لإبقاء مهنيته وعيادته سليمة من الأذى والتشهير، وكان فرويد بدوره يؤهل ويدرب سابينا لتعالج مرضاه، لتصبح بعد ذلك من أوائل عالمات النفس في أوربا. لقد أصبحت سابينا أول عالمة نفس تنشر أكثر من 35 ورقة متخصصة دفعت بعجلة علم النفس إلى الأمام، إلى أن لقيت مصرعها مع طفلتيها في محرقة الهولوكوست.

ظلت علاقتها مع يونغ طي الكتمان، إلى أن طفت إلى السطح فكانت بمثابة الصدمة للقراء عن حياة يونغ الجنسية، إذ كشفت عن هبوط العالِم أخلاقيًّا، وعدم قدرته على كبح نزواته ضد مرضاه، لا سيما أن علاقة يونغ مع سابينا لم تنتهِ في حينها، بل استمر يونغ في هبوطه غير المهني بإقامة صداقة غرامية أخرى مع عالمة النفس السويسرية توني وولف (1888-1953م) وذلك في بواكير 1913م، لتستمر مدة طويلة كانت كافية ليونغ لأن يصف وولف بـ «زوجته الثانية».

سادية سارتر ومثلية دي بوفوار

سيمون دي بوفوار مع أولغا سوساكويتز، وحبيب بوفوار نيلسون ألغرين (1909-1981م)

في عام 1929م، جمعت الفرصة طالبًا وطالبة من فرنسا، كلاهما تخصص في الفلسفة، وكلاهما تجاوز الاختبارات النهائية بتميّز، وهو ما جعل اللجنة تحتار في تحديد الأولى منهما بالمركز الأول. خلصت اللجنة أخيرًا لمنح المركز الأول لجان بول سارتر (1905-1980م) الذي سيصبح لاحقًا أعظم عظماء الفلسفة الوجودية، لتأتي سيمون دي بوفوار (1908-1986م) ثانيًا، التي ستكون من أعظم منظري الحركة النسوية في العالم. هذه المصادفة المحضة قدحت شعلة التعارف بين الطالبين، حتى توشجت بينهما آصرة غرامية شهيرة دامت أكثر من خمسين سنة.

قضى سارتر حياته مع دي بوفوار في وصال أشبه ما يكون بالزواج، غير أنه لم يتكلل بالعقود القانونية أبدًا، فقد كانت علاقة حرة ومفتوحة للطرفين، إذ يحق لأي طرف منهما أن يعاشر شركاء آخرين دون تذمر واستياء من الآخر. ففي الوقت الذي كان فيه سارتر يقيم غرامياته و«قاذوراته» مع العاهرات الفرنسيات بحسب توصيف سكرتيره الخاص بيني ليفي (1945-2003م)، كانت دي بوفوار تكثر من علاقاتها مع الجنسين، ذكورًا وإناثًا، وكانت أكثر انجذابًا للإناث، وقد يُفسر هذا النزوع المثلي لديها وصف أبيها لها، إذ ثبت عنه أنه قال: «إن ابنتي تفكر كرجل». ففي عام 1935م، خرقت المعلّمة دي بوفوار العقود التربوية، وقامت باستدراج أولغا كوساكيويتز (1915-1983م) إحدى طالباتها (19 عامًا) لإقامة علاقة غرامية معها، ثم تعمّقت العلاقة بين المعلمة والطالبة حتى كتبت دي بوفوار روايتها الأولى «أتت لتمكث، 1943م» لتدبّجها بإهداء خاص لكوساكيويتز. تجاوزت دي بوفوار هذا الاستدراج غير المهني بإشراك كوساكيويتز في مُساكنة ثلاثية مع حبيبها سارتر وعُشّاق آخرين منهم الروائي الأميركي الشهير نيلسون ألغرين (1909-1981م) الذي كانت تعاشره في أثناء زيارتها لشيكاغو عام 1947م، إضافة إلى الصحافي الفرنسي جاك لوران بوست (1916-1990م) الذي تعرّف بدوره إلى كوساكيويتز وتزوجها قانونيًّا.

مضت دي بوفوار في هذه الخطط الاستدراجية حتى تعرفت عام 1937م إلى طالبة أخرى (16 عامًا) تُدعى بيانكا لامبلين (1921-2011م) فأقنعتها لتدخل في علاقة غرامية مشتركة مع سارتر، الذي كان -فيما يبدو- يهيئ نفسه للقاء أي ضحية تقع في حبال دي بوفوار. كتبت لامبلين مذكرات «علاقة مشينة، 1993م» واصفة هذه الغراميات الطويلة، شاكية من كونها استغلت استغلالًا شائنًا من جانب دي بوفوار وسارتر على السواء. تذكر لامبلين أن سارتر مارس معها الجنس عام 1939م في أحد الفنادق الباريسية وكان يُظهر نزعات سادية؛ وقد يكون السبب وراء هذه النزعات اضطرابات العلاقة العاطفية بين سارتر وأمه في وقت مبكر من حياته، إذ تزوجت بعد وفاة والده من رجل يُبغضه، وهذا جعله لا يحترمها ولا يدعو الناس لاحترامها، بل يزعم أنه كان يتظاهر بالنوم في أثناء تنويمه بأحد المستشفيات ليراقب أمه المرافقة له وهي تخلع ملابسها.

في عام 1943م، مضت دي بوفوار في تعرفها إلى الطالبات لتلتقي هذه المرة طالبة (17 عامًا) تدعى ناتالي سوروكين (1926م) وهي آخر العشيقات الأحياء لدي بوفوار وسارتر، غير أن من سوء حظ دي بوفوار هذه المرة أن قامت أم ناتالي بعد ملاحظة تغير سلوكياتها برفع قضية تحرش ضد دي بوفوار آلت بعد التحقيقات لتجريم دي بوفوار وسحب رخصتها التدريسية منها مدى الحياة. كان هذا القرار بمثابة الصفعة لدي بوفوار، غير أنه لم يمنعها -وهي المرأة المناضلة والجسورة – من مواصلة حياتها الخاصة، إذ واصلت علاقاتها مع طالباتها ومع صديقات سارتر نفسه، كالمغنية الفرنسية جولييت غريكو (1927) التي أهدى لها سارتر أغنية مسرحيته «الغرفة المغلقة، 1949م» وصديقة أميركية أخرى تدعى دولوريس فانيتي، إلى جانب الكاتبة الأميركية ميشيل ليغليز- فيان التي كانت زوجة الروائي الفرنسي بوريس فيان (1920-1959م) وكانت غراميات سارتر معها سببًا كافيًا لإفساد زواجهما وطلاقها منه.

لقد كانت حياة سارتر ودي بوفوار مليئة بالصخب والإثارة لما يخترقها من علاقات تداخلية من أطراف أخرى، وقد تكون هذه الحياة الحرة التي مر بها سارتر كافية لثنيه عن الدخول في الالتزامات المهنية العليا، إذ كان يبتغي الخلاص والحرية، ويرفض الضوابط الرسمية لدرجة أن قام برفض جائزة نوبل للآداب عام 1964م قائلًا: «لا ينبغي للكاتب أن يسمح لنفسه أن تتحول إلى مؤسسة». توفي سارتر عام 1980م، فلم تتردد دي بوفوار في أن توصي قبل وفاتها بنشر رسائلها إلى سارتر في كتاب «رسائل إلى سارتر، 1990م» لتعبر عن كلفها وحبها له، وتحكي مغامراتها وغرامياتها معه، لتموت أخيرًا وتُقبر بجواره في مقبرة مونبارناس عام 1986م.

تحرشات كولن مكغين وتوماس بوغي

كولن مكغين

توماس بوغي

لم تنقشع هذه السحابة السوداء من العلاقات المحظورة في القرن العشرين، بل ألقت بظلالها على واقع القرن الحادي والعشرين لتخل بسمعة فلاسفة معاصرين، إذ اضطر الفيلسوف البريطاني الشهير والمختص في فلسفة العقل كولن مكغين (1950-) للاستقالة عام 2013م من منصبه بجامعة ميامي بعد أن تورط في قضية تحرش جنسي رفعتها ضده طالبته مونيكا موريسون، بعد أن قدمت إثباتات قاطعة من الرسائل الورقية والإلكترونية تشمل تحرشات واعتداءات صدرت منه ومن زميله أستاذ الفلسفة إدوارد إروين. لقد كان كولن مكغين مطلب غالب الجامعات، إذ عمل في جامعة أوكسفورد وعدد من أعرق جامعات أميركا، إلا أنه وبعد استقالته من جامعة ميامي على خلفية هذه الحادثة، وعلى رغم حصوله على مقعد سريع بجامعة شرق كارولاينا، سرعان ما سُحب مقعده منه بعد توصيات مسؤولي الجامعة بسبب اشتعال قضيته إعلاميًّا.

وفي عام 2014م، تورط الفيلسوف الألماني بجامعة ييل توماس بوغي (1963-) في قضية تحرش جنسي أخرى ضد طالبة عرض عليها فرصًا وظيفية في الجامعة لقاء علاقات غرامية، ولم تكن الأولى، وقد لا تكون الأخيرة، إذ تحرش بطالبة أخرى تدعى فيرناندا لوبيز عام 2010م، وقام بتهديدها بطردها من برنامج «المساعدة الجامعية» إن هي تعرضت له قضائيًّا، كما سبق وتحرش بطالبة أخرى عام 1990م إبان تدريسه في جامعة كولومبيا. الغريب في الأمر أن بوغي فيلسوف مختص في فلسفة الأخلاق، وقد تخرج من جامعة هارفارد تحت إشراف فيلسوف الأخلاق الأميركي جون رولز (1921-2002م)، ويعد الآن من أبرز الأخلاقيين في العالم. وعلى رغم تلقي رئاسة الجامعة خطابات مفتوحة من جانب طلاب وأساتذة بارزين يؤكدون تحرشات بوغي المستمرة ويطالبون بفصله تأديبيًّا، فإن الجامعة لا ترغب في فتح قضيته علنًا، ومن ثم التفريط بعقده التدريسي لأن الاتهامات لم تثبت عليه قضائيًّا.

الإنسان في جوهره كينونة منفصلة بذاتها

بقي أن نقول: إن مثل هذه السقطات الجنسية من فلاسفة الأخلاق هي حلقة واحدة في سلسلة طويلة متناقضة تدعو إلى الالتزام وتخالفه في الوقت ذاته. وبقي أن نؤكد أن الإنسان في جوهره كينونة منفصلة بذاتها، وليست رهنًا لمهنته، فالإنسان كُنهٌ والمهنة كنهٌ آخر كالحليّ التي تزين الذات البشرية العارية العاجزة عن صد النزوات. وبقي أخيرًا أن نتحوط في الت

نبيه إلى أن هناك من يرى أن العلاقة الجنسية – في الجوهر – لا تمثل خطرًا أخلاقيًّا إذا ما تمت بالتراضي بين الأطراف، وإنْ لم تنضوِ تحت القانون، وذلك بحسب النصوص الفلسفية الراهنة، إنما الخطر يكمن في خرق الأعراف المهنية بالمخالفات الأخلاقية، بالاستدراج كأنموذج دي بوفوار وطالباتها، أو بالاستغلال كأنموذج يونغ ومريضاته، أو بالتخلي عن المسؤولية التربوية كحالة روسو وأطفاله، في الوقت الذي ينتج عنها مخاطر جسيمة قد تؤول أخيرًا إلى الوفاة، وهو الضرر الأكبر أخلاقيًّا كما حدث لأطفال روسو غير الشرعيين.

بواسطة حاوره متعب القرني - أكاديمي و مترجم سعودي | يوليو 5, 2016 | مقالات

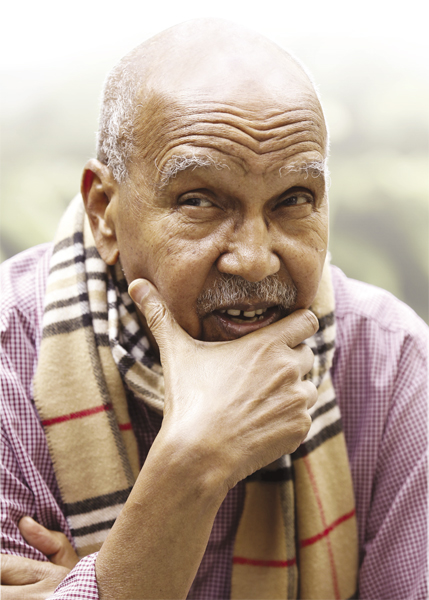

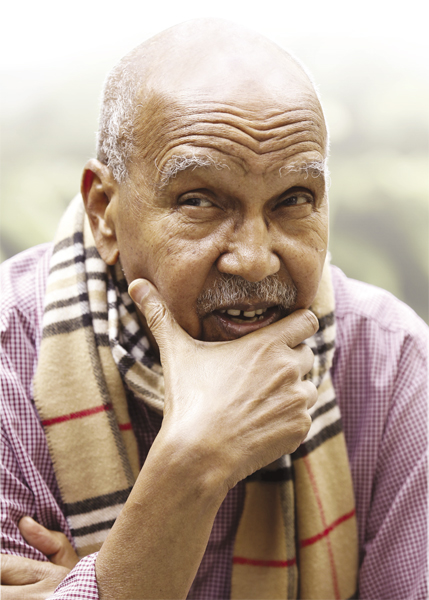

«صلات»، «عقد»، «خرائط»، «أسرار»، «عظام»، «هدايا»، «أراضي» عناوين روايات من كلمات يتيمة في حالةٍ من الجمع تعكس مأساة روائي يعيش كلفظة مفردة في أرض المهجر، لا تملك إلا أن تطالب بعلامة التعددية (pluralism)، تعددية الاتجاهات والثقافات والأديان في بلده الصومال الذي انهار في حروب أهلية طاحنة، تركته ضعيف المقاومة للاستعمار، مشتت الهوية والانتماء، عاجزًا عن النهضة والارتقاء.

نور الدين فارح (1945-) روائي صومالي حوّل برواياته الظلاميةَ إلى نورٍ وفرح، وكسر الشروط الشفوية للأدب الصومالي، وأخرجه إلى حالة حية من الكتابة الحرّة المتجاوزة للإلزامات الثقافية. نشأ يرضع الصناعة الأدبية من أمه الشاعرة التي كانت تنظم الأرجوزات لمجتمعه في الأعراس والولادات والمرثيات والغنائيات، ليخرج من قشرة القارة الإفريقية كأهم الرموز العالمية التي حررت الأدب والمجتمع الإفريقي على السواء من السلطة الذكورية العاقّة.

انعتاق ثم انطلاق

بدأ نور الدين فارح مشروعه الأدبي تاركًا الحمولات الثقافية التي ورثها عن أجداده، حاملًا معاناة المرأة الصومالية، بعد أن عايش كرجل مرارة التشييء الجنسي لدورها في الحياة، وسلبها الحقوق والخيارات تحت قراراتٍ من القهر واللامساواة. هاجر إلى الهند في أولى تناقلاته، ليتزوج امرأة هندية توحي إليه ليقود الحركة النسوية في الصومال، ليكتب روايته الأولى «من ضلع أعوج» عام (1970م) في أربعة أسابيع. تسرد الرواية قصة إبلا، فتاة صومالية يتيمة في الثامنة عشرة من عمرها، فرّت من جدها بعد ترتيب زيجة لها من كبير في السن، لتستجير بقريبها في بلدة مجاورة، فيصارحها هو الآخر بترتيب زواجها من تاجر، لتفرّ أخيرًا لمقديشو، فتتزوج باختيارها من رجل ثري يذرها لعشيقة إيطالية، فتتزوج هي بقرارها سرًّا بدعم من صديقاتها من زوج آخر، فتصطدم بحقيقة زواجه من غيرها، لتعيش عبر سلسلة من التجارب والخيانات الزوجية، وهي القضية الكبرى التي تستحوذ على اهتمام نور الدين في رواياته على الأغلب. في هذه الرواية، يؤكد نور الدين على أن بلوغ الحرية التي تنشدها البطلة إبلا لا يمكن أن تتم إلا عبر تفاعلات ولقاءات تجريها مع الشخصيات النسوية الأخرى، اللائي يدعمن جرأتها لتتخذ قرارات خاصة بها، معطيًا بهذا درسًا وافيًا عن أهمية «الجدل التواصلي» في إجراء التغيير، وهو شرط سبق إلى وضعه والدعوة إليه الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (1929-).

بدأ نور الدين فارح مشروعه الأدبي تاركًا الحمولات الثقافية التي ورثها عن أجداده، حاملًا معاناة المرأة الصومالية، بعد أن عايش كرجل مرارة التشييء الجنسي لدورها في الحياة، وسلبها الحقوق والخيارات تحت قراراتٍ من القهر واللامساواة. هاجر إلى الهند في أولى تناقلاته، ليتزوج امرأة هندية توحي إليه ليقود الحركة النسوية في الصومال، ليكتب روايته الأولى «من ضلع أعوج» عام (1970م) في أربعة أسابيع. تسرد الرواية قصة إبلا، فتاة صومالية يتيمة في الثامنة عشرة من عمرها، فرّت من جدها بعد ترتيب زيجة لها من كبير في السن، لتستجير بقريبها في بلدة مجاورة، فيصارحها هو الآخر بترتيب زواجها من تاجر، لتفرّ أخيرًا لمقديشو، فتتزوج باختيارها من رجل ثري يذرها لعشيقة إيطالية، فتتزوج هي بقرارها سرًّا بدعم من صديقاتها من زوج آخر، فتصطدم بحقيقة زواجه من غيرها، لتعيش عبر سلسلة من التجارب والخيانات الزوجية، وهي القضية الكبرى التي تستحوذ على اهتمام نور الدين في رواياته على الأغلب. في هذه الرواية، يؤكد نور الدين على أن بلوغ الحرية التي تنشدها البطلة إبلا لا يمكن أن تتم إلا عبر تفاعلات ولقاءات تجريها مع الشخصيات النسوية الأخرى، اللائي يدعمن جرأتها لتتخذ قرارات خاصة بها، معطيًا بهذا درسًا وافيًا عن أهمية «الجدل التواصلي» في إجراء التغيير، وهو شرط سبق إلى وضعه والدعوة إليه الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (1929-).

بعد سرد الظلم المرير الواقع على المرأة بلسان إبلا، يدخل نور الدين في مرحلة روائية جديدة يسرد من خلالها أزمات الحركة النسوية، ولكن هذه المرة بلسان رجل في روايته «إبرة عارية» عام (1976م). هذه الرواية تكشف حيرة رجل يدعى كوستن، ومحاولاته لإقناع المجتمع الصومالي بتقبل عشيقته نانسي، امرأة مسيحية بيضاء، خطط لاستقبالها في الصومال وتهيئة المجتمع والأسرة لقبول الاختلافات العرقية والدينية معها. شيد نور الدين من خلال هذه الرواية إطارًا فلسفيًّا مبنيًّا على المَثَل الصومالي: «الإبرة العارية تكسو الناس ولا تجد ما يكسوها»، فيحكي معاناة كوستن مداراة المجتمع الطارد للاختلاف، فيكون البطل بمثابة الإبرة العارية التي تكسو ولا تُكسى، وإن كُسيت تكون قد فقدت وظيفتها المرجوة منها. وفي مقاربة بين العصبيات الدينية والعرقية، يؤكد نور الدين على علو كعب الدِّين على العرق في الصومال فيقول: «صدّقيني وثقي بي، نانسي، إن دينك يستفز قومي أكثر من لونك».

بعد سرد الظلم المرير الواقع على المرأة بلسان إبلا، يدخل نور الدين في مرحلة روائية جديدة يسرد من خلالها أزمات الحركة النسوية، ولكن هذه المرة بلسان رجل في روايته «إبرة عارية» عام (1976م). هذه الرواية تكشف حيرة رجل يدعى كوستن، ومحاولاته لإقناع المجتمع الصومالي بتقبل عشيقته نانسي، امرأة مسيحية بيضاء، خطط لاستقبالها في الصومال وتهيئة المجتمع والأسرة لقبول الاختلافات العرقية والدينية معها. شيد نور الدين من خلال هذه الرواية إطارًا فلسفيًّا مبنيًّا على المَثَل الصومالي: «الإبرة العارية تكسو الناس ولا تجد ما يكسوها»، فيحكي معاناة كوستن مداراة المجتمع الطارد للاختلاف، فيكون البطل بمثابة الإبرة العارية التي تكسو ولا تُكسى، وإن كُسيت تكون قد فقدت وظيفتها المرجوة منها. وفي مقاربة بين العصبيات الدينية والعرقية، يؤكد نور الدين على علو كعب الدِّين على العرق في الصومال فيقول: «صدّقيني وثقي بي، نانسي، إن دينك يستفز قومي أكثر من لونك».

دماء في الشمس

بعد هاتين الروايتين، يُزيح نور الدين الهمّ النسوي الاجتماعي جانبًا؛ ليكثف سردياته في الهم الوطني السياسيّ، مسلطًا الضوء على ثيمة «الهوية الضائعة في زمن الحرب»، في ثلاثيته الأولى: «دماء في الشمس» (1986- 1998م) التي يطرح فيها أثر الحرب في تحديد الهوية والولاء، وضياع البلاد تحت هيمنة الاستعمار، وأسرار أصول الدم في الأسرة والقبيلة. وعلى الرغم من طغيان الهم السياسي في هذه الثلاثية، فإن الهم النسوي لا يزال يسكنه ويطارده كلمحات وإشارات عبر شخصياته الروائية بصرف النظر عن الثيمة الطاغية على نصوصه.

تستند رواية «خرائط» عام (1986م) على خلفية النزاع الدائر بين إثيوبيا والصومال على إقليم أوغادين، وأثر الحرب في تمزيق الشعوب، وحالات التشريد والتهجير والعنف والاغتصاب؛ ليسطع من هذه النكبة اليائسة بريق أمل متمثلًا في «ميسرا»، خادمة إثيوبية تجد طفلًا وليدًا صوماليًّا يصرخ بالقرب من أمه التي ماتت بعد ولادته بساعات، فتتبناه وترعاه وتربيه متجاوزة بهذا الحب أقاليم الحرب بين الدولتين. تزداد «ميسرا» تعلقًا بـ«عسكر» بعد يُتمه، وسماع خبر موت أبيه في السجن على خلفية اشتراكه في منطقة الصراع. عاش الابن الصومالي اليتيم «عسكر» في كنف أمه الإثيوبية في مجمع «العم أوراكس» الذي يلحظ فيه «عسكر» نهمه الجنسي وزيجاته وطلاقاته المتكررة وتحرشاته الدائمة بأمه «ميسرا» بذريعة تستره على هويتها، ليأخذ نور الدين القارئ مجددًا لقضية استغلال «المرأة» جنسيًّا تحت ذرائع وطنية. تضجّ الرواية بأسئلة الهوية والولاءات العرقية في الحروب والنكبات، وتفجر الصراع الأهلي والتخوينات التي تعدى أثرها في نفس «عسكر» حتى تطال أمه الإثيوبية «ميسرا» بعد أن شكّك الجنود بولائها في الحرب، ليقع «عسكر» أسيرًا لهذه النوبات النفسية حائرًا معها بين خيار «الوطن الأم» وخيار «الأم الوطن».

يستكمل نور الدين ثلاثيته بـ«هدايا» عام (1990م) ليسرد بقصته معاناة المرأة تحت وطأة الفقر والمجاعة والخوف، حكاية دنيا، ممرضة صومالية تقع في حب رجل ثريّ متعلم، فتستذكر حين كانت هدية أعطيت لرجل أعمى في سن أبيها، ليتركها أرملة شابة بتوءمين ثم لتتزوج مرة أخرى بصحافي يشرب الخمر، ليطلقها ويأخذ ابنتها التي أنجبتها. تحكي القصة فلسفة الهدية، وكيف أن كل هدية لها حكاية وغاية، وأن «من يأخذ يجب أن يعطي». تمتد الرواية لتناقش القبضة الاستعمارية التي خنقت عنق الصومال من بين الأوطان، بهداياها ومساعداتها المالية التي أعاقت الوطن عن الإفاقة، وخدّرته عن طرح تساؤلات الاستقلال تجاه دول الاستعمار.

يستكمل نور الدين ثلاثيته بـ«هدايا» عام (1990م) ليسرد بقصته معاناة المرأة تحت وطأة الفقر والمجاعة والخوف، حكاية دنيا، ممرضة صومالية تقع في حب رجل ثريّ متعلم، فتستذكر حين كانت هدية أعطيت لرجل أعمى في سن أبيها، ليتركها أرملة شابة بتوءمين ثم لتتزوج مرة أخرى بصحافي يشرب الخمر، ليطلقها ويأخذ ابنتها التي أنجبتها. تحكي القصة فلسفة الهدية، وكيف أن كل هدية لها حكاية وغاية، وأن «من يأخذ يجب أن يعطي». تمتد الرواية لتناقش القبضة الاستعمارية التي خنقت عنق الصومال من بين الأوطان، بهداياها ومساعداتها المالية التي أعاقت الوطن عن الإفاقة، وخدّرته عن طرح تساؤلات الاستقلال تجاه دول الاستعمار.

في ختام هذه الثلاثية «أسرار» عام (1998م)، يناقش نور الدين الهوس بأصول الأسرة والدم والقبيلة إلى الانهيار التامّ في الحروب الأهلية عام 1991م. تحكي أسرار قصة «كالامان» من مقديشو، شاب في الثلاثينيات، عاش تحت كنف جده بالقرب من حبيبته في الصغر التي تحمل شخصية بهيمية لرضاعتها من ذئبة في الطفولة، لتعود إليه من أميركا، فيرفض الزواج منها ليأخذ نور الدين القارئ في دهاليز الأسرار والأساطير الغامضة التي تلفها خيوط الدجل والشعوذة والسحر والجنس مهيمنًا بها على المسرح العام للرواية. في مسيرته، يكثف «كالامان» البحث عن هويته وجذوره وحقيقة اسمه ليكتشف أنه جاء نتيجة اغتصاب جماعي لوالدته، فيدخل في تساؤلات الهوية والأصول في وطنٍ متآكل، يقضم بعضه بعضًا. في هذه الفترة، بزغ نجم نور الدين عالميًّا ليحصد جائزة نيوستاد الأدبية عن مجمل أعماله عام 1998م، وهي جائزة تُمنح كل سنتين وتُعد ثاني أهم جائزة أدبية في العالم بعد جائزة نوبل للآداب.

الاختباء في العراء

في روايته الأخيرة «الاختباء في العراء» عام (2014م) يستلهم نور الدين التجربة قبل التعلم، والواقع قبل الخيال، فيسرد للقارئ قصة رجل في أحياء مقديشو المعقدة قُتل في هجوم إرهابي في مكتب الأمم المتحدة، وخلف بعده أبناءه في حضانة أخته من أمه التي عادت من إيطاليا لتتولى رعايتهم. هنا يُعلن نور الدين فلسفته الخاصة عن الموت بسلطة الإرهاب فيقول: «الموت لا يعلن قدومه، إنه ضيف متعجرف يزور بأي وقت يقينًا بأنه سيلقى احتفالًا حارًّا». يظهر في هذه الرواية اتساع أفق روائي يستملي الأحداث، ويستنطق الظواهر الصامتة، فيستذكر بروايته الأحداث الواقعية لانفجار مكتب الأمم المتحدة التي دفعت عجلة روايته في المشهد الأول، كما يستوحي المستقبل قبل أوانه؛ إذ لم يُنه المسودة الأولى من روايته للنشر حتى نُبئ بمقتل أخته في كابل في عمل إرهابي مشابه.

نور الدين روائي يكتب بهمٍّ ونَهَم، ويعطي رواياته الوقت الكافي للإنجاز، وقد حجز موقعه العالمي بسبب كتابته بالإنجليزية، وهي لغته الرابعة، رغم أن النقاد يرون أن أسلوبه الإنجليزي يكسو نصوصَه رتابةً وضياعًا، ويضعها في إهابٍ فنيٍّ متواضع، وهي سمات خاصة به يرى فيها نقادٌ آخرون تعبيرًا عن التِّيه والضياع الذي يمر به بلده الصومال. بهذا السعي الحثيث والسرد الكثيف عن واقع الصومال المنهار في 11 رواية وتناول قضايا جوهرية كالنسوية والإرهاب، يمكن القول بأن نور الدين يُبرز نفسه بهذه الأعمال الروائية كأحد أهم روائيي إفريقيا المرشحين لجائزة نوبل للآداب.

العودة إلى الصومال

بعد الانتهاء من ثلاثية الهم السياسي، يكون الرهان الأكبر لنور الدين تعزيز ثيمة جديدة بعنوان: «العودة إلى الصومال» (2003- 2011م) يرفع عبرها نبرة اللوعة والحنين، ويصور فيها شقاء الاغتراب الروحي والجسدي الذي يعانيه في أرض المهجر. ترتكز الثلاثية على ثيمة «الهجرة والمنفى» وما يصحبها من ويلات وشتات، وهي الفكرة التي أشار لها بروفيسور الأدب الأميركي بجامعة هارفارد هومي بابا (1949م) حين أورد في كتابه «العالم والمنزل» (1997م) أن «الهجرة وترحلات المهاجرين والنزوح المخيف ستكون من لبنات الأدب العالمي في مجتمعات ما بعد الاستعمار». يمتاح نور الدين من تجربته الخاصة التي دفعته للهجرة 22 سنة، أسس القصة التي سيبنيها، فينطلق من خلالها برواية «صلات» عام (2003م) التي تسرد قصة جبيلا الذي عاش بكندا 20 سنة، ثم يقرر فجأة العودة لمقديشو حاجًّا لضريح أمه؛ حنينًا لها لا لوطنه الذي تركه بعد أن سُجن فيه في زنزانة مظلمة. يعود جبيلا لوطنٍ حائر تناهشته الأيدي الظالمة من قبائل متحاربة إلى عصابات خاطفة، فيبدأ رحلة البحث عن ابنة صديقه المختطفة الذي شاركه السجن في الطفولة، مُفجرًا بها سؤال العدالة الذي دوّى في صفحات الرواية شارحًا أزمات وطنٍ تتجدد تعقيداته أكثر مما كان يتأمّل.

على عادته في تناول القضية النسوية في بداية حياته بسردها بلسانيْ أنثى وذكر، يستأنف نور الدين الثلاثية برواية «عُقد» عام (2007م) ليسرد العودة إلى الصومال بلسان امرأة هذه المرة، كامبرا صومالية تعود من شمال أميركا بعد 20 سنة لمقديشو بنية استرداد بيتها المسلوب في أثناء الحرب، لتجد الفروقات الحادة في حياة المرأة بين الأوطان في مراحل ما قبل وفي أثناء وما بعد المنفى، والثبات المهيمن للظلم والاضطهاد في الصومال. هنا يعود نور الدين ليكثف السرد عن معاناة المرأة في محور بطولي بعد أن ودعها في رواية «إبرة عارية» عام (1976م)، عارضًا صلابة دور المرأة أكثر من الرجل، بعد أن أظهَر كامبرا بطلة رواية «عقد» أقوى وأقدر على المقاومة والمناضلة ومواجهة الاضطهاد والاستبداد من جبيلا بطل رواية «صلات» الذي حار في التعامل مع هذه التغيرات. في روايته الثالثة «عظام» عام (2011م) يعود جبيلا لمقديشو بنية زيارة أصدقائه القدامى، مُرافِقًا صهره «مالك» الذي يعمل مراسلًا ليغطي الاضطرابات في المنطقة، وأخا «مالك» الذي يرجع هو الآخر لبنتلاند المنطقة المعروفة بقاعدة القراصنة، باحثًا عن ابنه الذي اختفى من مينيابلس بعد أن غرّر به إمام مسجد كان يحالف المليشيات الدينية في الصومال. تحكي هذه الرواية الحالة التي تعيش فيها القراصنة، وتشتبك فيها عناصر السلطة والحزبية والمليشيات والطائفية الدينية والقبلية والطبقية التي يعيشها السكان في بلدٍ بات يفتقد لأدنى درجات الأمان.

ليتني أسافر مُجددًا

ليتني أسافر مُجددًا كانت الصدمة الحقيقية لإيشيغورو أنه نال الجائزة قبل كبار الأدباء، ولم يكن ضمن المرشحين لها بدءًا. «جزءٌ مني أحيانًا يُشعرني بأنّي مُخادع، وجزءٌ آخر يُشعرني بأنّي بالغ السوء؛ إذ إنني نلتُ الجائزة قبل أدباء وعظماء معاصرين من أمثال هاروكي موراكامي، وسلمان رشدي، ومارغريت آتود، وكورماك مكارثي. جميع هؤلاء خطروا ببالي حين أُعلنت الجائزة. تفاجأتُ واندهشت، فكم هو جميل أن أُعطى الجائزة قبلهم! كان جزءٌ مني يُشعرني بأنني لا أزال أصغرَ منهم للفوز بها، لكنني أدركتُ أنني بلغتُ 62 عامًا، وهذا متوسطُ أعمار الفائزين بالجائزة». كان الروائي البريطاني -الهندي الأصل- سلمان رشدي (1947م-) أول من عَبَّرَ عن فرحه وتهانيه بفوز مواطنه إيشيغورو: «تهانينا للصديق «إيش»، فأنا معجبٌ برواياته منذ أن قرأتُ «منظر شاحب للتلال». أعرفُ أنَّ إيشيغورو يعزفُ الغيتار، ويكتبُ الأغاني أيضًا. يبدو أنه سينقلب على بوب ديلان!».

كانت الصدمة الحقيقية لإيشيغورو أنه نال الجائزة قبل كبار الأدباء، ولم يكن ضمن المرشحين لها بدءًا. «جزءٌ مني أحيانًا يُشعرني بأنّي مُخادع، وجزءٌ آخر يُشعرني بأنّي بالغ السوء؛ إذ إنني نلتُ الجائزة قبل أدباء وعظماء معاصرين من أمثال هاروكي موراكامي، وسلمان رشدي، ومارغريت آتود، وكورماك مكارثي. جميع هؤلاء خطروا ببالي حين أُعلنت الجائزة. تفاجأتُ واندهشت، فكم هو جميل أن أُعطى الجائزة قبلهم! كان جزءٌ مني يُشعرني بأنني لا أزال أصغرَ منهم للفوز بها، لكنني أدركتُ أنني بلغتُ 62 عامًا، وهذا متوسطُ أعمار الفائزين بالجائزة». كان الروائي البريطاني -الهندي الأصل- سلمان رشدي (1947م-) أول من عَبَّرَ عن فرحه وتهانيه بفوز مواطنه إيشيغورو: «تهانينا للصديق «إيش»، فأنا معجبٌ برواياته منذ أن قرأتُ «منظر شاحب للتلال». أعرفُ أنَّ إيشيغورو يعزفُ الغيتار، ويكتبُ الأغاني أيضًا. يبدو أنه سينقلب على بوب ديلان!». كتب إيشيغورو روايته الشهيرة «بقايا اليوم» (1989م) في أربعة أسابيع، وهي طريقته الروائية السردية في العادة؛ إذ يعتمد طريقة الكتابة الكمّية قبل الكيفية. «كنت أجلسُ مدة أربعة أسابيع أَمسحُ يومياتي وأبدأُ من الصفر. أكتبُ من الساعة التاسعة صباحًا إلى العاشرة والنصف مساءً، من الإثنين إلى السبت، ولا أرتاح إلا ساعةً للغداء وساعتين للعشاء. أواصل الكتابة ولا أقرأ ولا أرد على الإيميلات ولا الاتصالات. إنني لا أهتمّ بالأسلوب، ولا أهتمّ بالجمل السيئة، والحوارات البشعة، والمشاهد الفارغة، ولا أُبالي ما إذا ناقضتْ قصتي في المساء قصتي في الصباح. الأولويةُ عندي أن أرمي الأفكار بأي طريقة، فتظهرُ للسطح وتنمو. بهذه الطريقة، لا أُكملُ عملي فحسب بل أصلُ لحالةٍ ذهنيةٍ يكونُ فيها عالمي الخيالي أكثرَ واقعيةً من الواقع المعيش». إضافة إلى ذلك، يؤكد إيشيغورو على حريته في الكتابة إذ تُبرِزُه وتُميّزُه على الكُتّاب الإنجليزيين أنفسهم، وتُسهِّل عليه الخروج على أعرافهم التقليدية. «لا يهمني مَن أكون، ولا مِن أين أتيت؟ أنا كاتبٌ باللغة الإنجليزية فحسب، وهذا ما أفعل. أنا كاتبٌ حُرّ حتى إن كتبتُ رواية «لا تدعني أذهب». ألتزمُ بالإنجليزية وأوظِّف كلماتها حسنةَ الصوت والجرس. فإذا وجدتُ أن التعابير الإنجليزية لا تخدمني، خرجتُ عليها مباشرة بحثًا عن تعابير أكثر ألقًا».

كتب إيشيغورو روايته الشهيرة «بقايا اليوم» (1989م) في أربعة أسابيع، وهي طريقته الروائية السردية في العادة؛ إذ يعتمد طريقة الكتابة الكمّية قبل الكيفية. «كنت أجلسُ مدة أربعة أسابيع أَمسحُ يومياتي وأبدأُ من الصفر. أكتبُ من الساعة التاسعة صباحًا إلى العاشرة والنصف مساءً، من الإثنين إلى السبت، ولا أرتاح إلا ساعةً للغداء وساعتين للعشاء. أواصل الكتابة ولا أقرأ ولا أرد على الإيميلات ولا الاتصالات. إنني لا أهتمّ بالأسلوب، ولا أهتمّ بالجمل السيئة، والحوارات البشعة، والمشاهد الفارغة، ولا أُبالي ما إذا ناقضتْ قصتي في المساء قصتي في الصباح. الأولويةُ عندي أن أرمي الأفكار بأي طريقة، فتظهرُ للسطح وتنمو. بهذه الطريقة، لا أُكملُ عملي فحسب بل أصلُ لحالةٍ ذهنيةٍ يكونُ فيها عالمي الخيالي أكثرَ واقعيةً من الواقع المعيش». إضافة إلى ذلك، يؤكد إيشيغورو على حريته في الكتابة إذ تُبرِزُه وتُميّزُه على الكُتّاب الإنجليزيين أنفسهم، وتُسهِّل عليه الخروج على أعرافهم التقليدية. «لا يهمني مَن أكون، ولا مِن أين أتيت؟ أنا كاتبٌ باللغة الإنجليزية فحسب، وهذا ما أفعل. أنا كاتبٌ حُرّ حتى إن كتبتُ رواية «لا تدعني أذهب». ألتزمُ بالإنجليزية وأوظِّف كلماتها حسنةَ الصوت والجرس. فإذا وجدتُ أن التعابير الإنجليزية لا تخدمني، خرجتُ عليها مباشرة بحثًا عن تعابير أكثر ألقًا».

لقد لقي اختيار اللجنة النوبلية لإيشيغورو احتفال العالم أجمع؛ إذ وقع الاختيارُ على أكثر الكتاب قبولًا وشهرةً في الأوساط، وأكثرهم نضجًا وثباتًا في الإنتاج، فهو المعروف بإصداره رواية كل خمس سنوات، وهو أكثر تنوعًا من حيث النتاج الفني بين الروايات والأشعار الغنائية والقصص القصيرة والسيناريوهات السينمائية، فضلًا عن أنَّ هذا الاختيار قد أسقط عن اللجنة تُهمة تلبُّسِها بالسياسة التي لطالما انتُقدت بسببها، وذلك بمنحها كاتبًا يبتعد كثيرًا منها، ولا يُمثّلها ولا يدعم توجهها. يُعبّر إيشيغورو عن المآسي السياسية الحالية مُؤمِّلًا أن تكون جائزته دفعةً جديدةً للخير والسلام والنوايا الحسنة، ومزيدًا من الاستقرار السياسي في العالم. «لقد فقدنا الثقة بأنظمتنا السياسية، وفقدنا الإيمان بقادتنا، وأصبحنا شاكِّين في قِيَمنا. هذه الجائزة تؤكِّد لي عولمية العالم، وأنَّ علينا جميعًا أن نُساهم بالخير فيه من كل الأصقاع».

لقد لقي اختيار اللجنة النوبلية لإيشيغورو احتفال العالم أجمع؛ إذ وقع الاختيارُ على أكثر الكتاب قبولًا وشهرةً في الأوساط، وأكثرهم نضجًا وثباتًا في الإنتاج، فهو المعروف بإصداره رواية كل خمس سنوات، وهو أكثر تنوعًا من حيث النتاج الفني بين الروايات والأشعار الغنائية والقصص القصيرة والسيناريوهات السينمائية، فضلًا عن أنَّ هذا الاختيار قد أسقط عن اللجنة تُهمة تلبُّسِها بالسياسة التي لطالما انتُقدت بسببها، وذلك بمنحها كاتبًا يبتعد كثيرًا منها، ولا يُمثّلها ولا يدعم توجهها. يُعبّر إيشيغورو عن المآسي السياسية الحالية مُؤمِّلًا أن تكون جائزته دفعةً جديدةً للخير والسلام والنوايا الحسنة، ومزيدًا من الاستقرار السياسي في العالم. «لقد فقدنا الثقة بأنظمتنا السياسية، وفقدنا الإيمان بقادتنا، وأصبحنا شاكِّين في قِيَمنا. هذه الجائزة تؤكِّد لي عولمية العالم، وأنَّ علينا جميعًا أن نُساهم بالخير فيه من كل الأصقاع».

حين كان الرئيس الإيراني حسن روحاني (1948م-) يتسلّى بنشر تغريداته عبر تويتر، باغته مؤسس تويتر جاك دورسي بسؤال على غير المتوقع: «هل يا سعادة الرئيس يستطيع الشعب الإيراني قراءة تغريداتك الآن؟»، في إشارة مُلجمة إلى الحظر الذي فرضته الحكومة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2009م. كان هذا الرد كفيلًا لأن يفتح علبة من القضايا الساخنة التي لا تزال عالقة في كهوف الغيب عن مأساة النشر والتعبير بإيران، ذلك البلد الذي استحال بعد الثورة الإسلامية إلى شبكة من الاعتقالات والاغتيالات، كانت سببًا في تهجير الأدمغة المفكرة ودفعها لحالة دياسبورا مريرة ونوستالجيا تائهة بين خيارات المهاجر والأوطان.

حين كان الرئيس الإيراني حسن روحاني (1948م-) يتسلّى بنشر تغريداته عبر تويتر، باغته مؤسس تويتر جاك دورسي بسؤال على غير المتوقع: «هل يا سعادة الرئيس يستطيع الشعب الإيراني قراءة تغريداتك الآن؟»، في إشارة مُلجمة إلى الحظر الذي فرضته الحكومة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2009م. كان هذا الرد كفيلًا لأن يفتح علبة من القضايا الساخنة التي لا تزال عالقة في كهوف الغيب عن مأساة النشر والتعبير بإيران، ذلك البلد الذي استحال بعد الثورة الإسلامية إلى شبكة من الاعتقالات والاغتيالات، كانت سببًا في تهجير الأدمغة المفكرة ودفعها لحالة دياسبورا مريرة ونوستالجيا تائهة بين خيارات المهاجر والأوطان.

لم يكن الهجوم الثوري يستهدف المسلمات فحسب، بل تعدى طوقه ليخنق المسيحيات من أمثال الكاتبة الروسية مارينا نيمات (1965م-) المولودة في طهران التي بسطت معالم تجربتها المريرة في مذكراتها «سجينة طهران: 2006» و«ما بعد طهران: استعادة الحياة، 2013» حيث تُرجم الأول لما يفوق 13 لغة بعد أن نال صدًى إعلاميًّا واسعًا. «أغلب المسيحيات هاجرنَ إلى إيران بسبب اقترانِهنَّ بأزواجهنَّ الإيرانيين الذين كانوا يعملون بروسيا. وبعد الثورة الشيوعية عام 1917م، اضطروا للهجرة لإيران لكونهم معارضين للشيوعية وليسوا بروسيين، ففرَّ معهم جدّاتي المسيحيات المعارضات للشيوعية».

لم يكن الهجوم الثوري يستهدف المسلمات فحسب، بل تعدى طوقه ليخنق المسيحيات من أمثال الكاتبة الروسية مارينا نيمات (1965م-) المولودة في طهران التي بسطت معالم تجربتها المريرة في مذكراتها «سجينة طهران: 2006» و«ما بعد طهران: استعادة الحياة، 2013» حيث تُرجم الأول لما يفوق 13 لغة بعد أن نال صدًى إعلاميًّا واسعًا. «أغلب المسيحيات هاجرنَ إلى إيران بسبب اقترانِهنَّ بأزواجهنَّ الإيرانيين الذين كانوا يعملون بروسيا. وبعد الثورة الشيوعية عام 1917م، اضطروا للهجرة لإيران لكونهم معارضين للشيوعية وليسوا بروسيين، ففرَّ معهم جدّاتي المسيحيات المعارضات للشيوعية».

كشف الكاتبان نايغل رودجرز وميل ثومبسون في كتابهما «جنون الفلاسفة، 2004م» منظومة التناقضات التي مر بها الفيلسوف السويسري جان جاك روسو (1712-1778م)، إذ عاش حياةً مبتذلة يحفّها العهر والرذيلة، وخيالات الاستمناء الصاخبة. لقد ثبت من خلال استعراض تجارب روسو أنه عانى في حياته المازوشية، وهو اضطراب نفسي يتلذذ فيه الفرد بتعذيب ذاته والإحساس بالاضطهاد عامةً؛ إذ كان يثني على ذكريات تلقيه العقاب والضرب في صغره من آنسة تدعى لامبرسير، معترفًا في كتابه «اعترافات، 1782م» بأنها ساهمت في صياغة ذوقه الجنسي طويلًا «حتى بعد وصولي سن الزواج، كنت أجد لذة رائعة في الجلوس تحت قدمي حبيبتي المتعجرفة، مطيعًا أوامرها، طالبًا الغفران منها».

كشف الكاتبان نايغل رودجرز وميل ثومبسون في كتابهما «جنون الفلاسفة، 2004م» منظومة التناقضات التي مر بها الفيلسوف السويسري جان جاك روسو (1712-1778م)، إذ عاش حياةً مبتذلة يحفّها العهر والرذيلة، وخيالات الاستمناء الصاخبة. لقد ثبت من خلال استعراض تجارب روسو أنه عانى في حياته المازوشية، وهو اضطراب نفسي يتلذذ فيه الفرد بتعذيب ذاته والإحساس بالاضطهاد عامةً؛ إذ كان يثني على ذكريات تلقيه العقاب والضرب في صغره من آنسة تدعى لامبرسير، معترفًا في كتابه «اعترافات، 1782م» بأنها ساهمت في صياغة ذوقه الجنسي طويلًا «حتى بعد وصولي سن الزواج، كنت أجد لذة رائعة في الجلوس تحت قدمي حبيبتي المتعجرفة، مطيعًا أوامرها، طالبًا الغفران منها».

بدأ نور الدين فارح مشروعه الأدبي تاركًا الحمولات الثقافية التي ورثها عن أجداده، حاملًا معاناة المرأة الصومالية، بعد أن عايش كرجل مرارة التشييء الجنسي لدورها في الحياة، وسلبها الحقوق والخيارات تحت قراراتٍ من القهر واللامساواة. هاجر إلى الهند في أولى تناقلاته، ليتزوج امرأة هندية توحي إليه ليقود الحركة النسوية في الصومال، ليكتب روايته الأولى «من ضلع أعوج» عام (1970م) في أربعة أسابيع. تسرد الرواية قصة إبلا، فتاة صومالية يتيمة في الثامنة عشرة من عمرها، فرّت من جدها بعد ترتيب زيجة لها من كبير في السن، لتستجير بقريبها في بلدة مجاورة، فيصارحها هو الآخر بترتيب زواجها من تاجر، لتفرّ أخيرًا لمقديشو، فتتزوج باختيارها من رجل ثري يذرها لعشيقة إيطالية، فتتزوج هي بقرارها سرًّا بدعم من صديقاتها من زوج آخر، فتصطدم بحقيقة زواجه من غيرها، لتعيش عبر سلسلة من التجارب والخيانات الزوجية، وهي القضية الكبرى التي تستحوذ على اهتمام نور الدين في رواياته على الأغلب. في هذه الرواية، يؤكد نور الدين على أن بلوغ الحرية التي تنشدها البطلة إبلا لا يمكن أن تتم إلا عبر تفاعلات ولقاءات تجريها مع الشخصيات النسوية الأخرى، اللائي يدعمن جرأتها لتتخذ قرارات خاصة بها، معطيًا بهذا درسًا وافيًا عن أهمية «الجدل التواصلي» في إجراء التغيير، وهو شرط سبق إلى وضعه والدعوة إليه الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (1929-).

بدأ نور الدين فارح مشروعه الأدبي تاركًا الحمولات الثقافية التي ورثها عن أجداده، حاملًا معاناة المرأة الصومالية، بعد أن عايش كرجل مرارة التشييء الجنسي لدورها في الحياة، وسلبها الحقوق والخيارات تحت قراراتٍ من القهر واللامساواة. هاجر إلى الهند في أولى تناقلاته، ليتزوج امرأة هندية توحي إليه ليقود الحركة النسوية في الصومال، ليكتب روايته الأولى «من ضلع أعوج» عام (1970م) في أربعة أسابيع. تسرد الرواية قصة إبلا، فتاة صومالية يتيمة في الثامنة عشرة من عمرها، فرّت من جدها بعد ترتيب زيجة لها من كبير في السن، لتستجير بقريبها في بلدة مجاورة، فيصارحها هو الآخر بترتيب زواجها من تاجر، لتفرّ أخيرًا لمقديشو، فتتزوج باختيارها من رجل ثري يذرها لعشيقة إيطالية، فتتزوج هي بقرارها سرًّا بدعم من صديقاتها من زوج آخر، فتصطدم بحقيقة زواجه من غيرها، لتعيش عبر سلسلة من التجارب والخيانات الزوجية، وهي القضية الكبرى التي تستحوذ على اهتمام نور الدين في رواياته على الأغلب. في هذه الرواية، يؤكد نور الدين على أن بلوغ الحرية التي تنشدها البطلة إبلا لا يمكن أن تتم إلا عبر تفاعلات ولقاءات تجريها مع الشخصيات النسوية الأخرى، اللائي يدعمن جرأتها لتتخذ قرارات خاصة بها، معطيًا بهذا درسًا وافيًا عن أهمية «الجدل التواصلي» في إجراء التغيير، وهو شرط سبق إلى وضعه والدعوة إليه الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (1929-). بعد سرد الظلم المرير الواقع على المرأة بلسان إبلا، يدخل نور الدين في مرحلة روائية جديدة يسرد من خلالها أزمات الحركة النسوية، ولكن هذه المرة بلسان رجل في روايته «إبرة عارية» عام (1976م). هذه الرواية تكشف حيرة رجل يدعى كوستن، ومحاولاته لإقناع المجتمع الصومالي بتقبل عشيقته نانسي، امرأة مسيحية بيضاء، خطط لاستقبالها في الصومال وتهيئة المجتمع والأسرة لقبول الاختلافات العرقية والدينية معها. شيد نور الدين من خلال هذه الرواية إطارًا فلسفيًّا مبنيًّا على المَثَل الصومالي: «الإبرة العارية تكسو الناس ولا تجد ما يكسوها»، فيحكي معاناة كوستن مداراة المجتمع الطارد للاختلاف، فيكون البطل بمثابة الإبرة العارية التي تكسو ولا تُكسى، وإن كُسيت تكون قد فقدت وظيفتها المرجوة منها. وفي مقاربة بين العصبيات الدينية والعرقية، يؤكد نور الدين على علو كعب الدِّين على العرق في الصومال فيقول: «صدّقيني وثقي بي، نانسي، إن دينك يستفز قومي أكثر من لونك».

بعد سرد الظلم المرير الواقع على المرأة بلسان إبلا، يدخل نور الدين في مرحلة روائية جديدة يسرد من خلالها أزمات الحركة النسوية، ولكن هذه المرة بلسان رجل في روايته «إبرة عارية» عام (1976م). هذه الرواية تكشف حيرة رجل يدعى كوستن، ومحاولاته لإقناع المجتمع الصومالي بتقبل عشيقته نانسي، امرأة مسيحية بيضاء، خطط لاستقبالها في الصومال وتهيئة المجتمع والأسرة لقبول الاختلافات العرقية والدينية معها. شيد نور الدين من خلال هذه الرواية إطارًا فلسفيًّا مبنيًّا على المَثَل الصومالي: «الإبرة العارية تكسو الناس ولا تجد ما يكسوها»، فيحكي معاناة كوستن مداراة المجتمع الطارد للاختلاف، فيكون البطل بمثابة الإبرة العارية التي تكسو ولا تُكسى، وإن كُسيت تكون قد فقدت وظيفتها المرجوة منها. وفي مقاربة بين العصبيات الدينية والعرقية، يؤكد نور الدين على علو كعب الدِّين على العرق في الصومال فيقول: «صدّقيني وثقي بي، نانسي، إن دينك يستفز قومي أكثر من لونك». يستكمل نور الدين ثلاثيته بـ«هدايا» عام (1990م) ليسرد بقصته معاناة المرأة تحت وطأة الفقر والمجاعة والخوف، حكاية دنيا، ممرضة صومالية تقع في حب رجل ثريّ متعلم، فتستذكر حين كانت هدية أعطيت لرجل أعمى في سن أبيها، ليتركها أرملة شابة بتوءمين ثم لتتزوج مرة أخرى بصحافي يشرب الخمر، ليطلقها ويأخذ ابنتها التي أنجبتها. تحكي القصة فلسفة الهدية، وكيف أن كل هدية لها حكاية وغاية، وأن «من يأخذ يجب أن يعطي». تمتد الرواية لتناقش القبضة الاستعمارية التي خنقت عنق الصومال من بين الأوطان، بهداياها ومساعداتها المالية التي أعاقت الوطن عن الإفاقة، وخدّرته عن طرح تساؤلات الاستقلال تجاه دول الاستعمار.

يستكمل نور الدين ثلاثيته بـ«هدايا» عام (1990م) ليسرد بقصته معاناة المرأة تحت وطأة الفقر والمجاعة والخوف، حكاية دنيا، ممرضة صومالية تقع في حب رجل ثريّ متعلم، فتستذكر حين كانت هدية أعطيت لرجل أعمى في سن أبيها، ليتركها أرملة شابة بتوءمين ثم لتتزوج مرة أخرى بصحافي يشرب الخمر، ليطلقها ويأخذ ابنتها التي أنجبتها. تحكي القصة فلسفة الهدية، وكيف أن كل هدية لها حكاية وغاية، وأن «من يأخذ يجب أن يعطي». تمتد الرواية لتناقش القبضة الاستعمارية التي خنقت عنق الصومال من بين الأوطان، بهداياها ومساعداتها المالية التي أعاقت الوطن عن الإفاقة، وخدّرته عن طرح تساؤلات الاستقلال تجاه دول الاستعمار.