يعيش مثل حالة سرية فينا فوزية أبو خالد

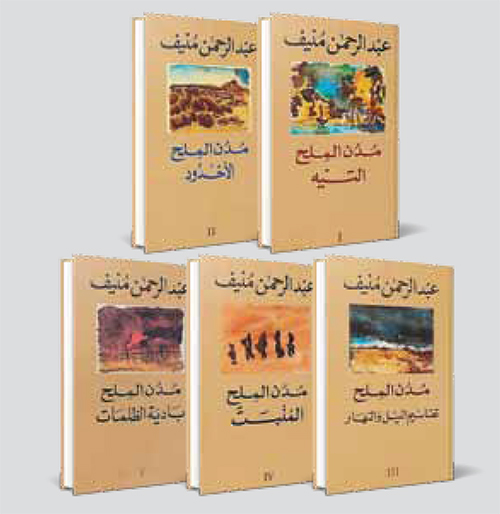

«مدن الملح» خماسية الروائي عبدالرحمن منيف قدمت رؤيتها الروائية لمرحلة معينة من التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بتفاعلاتها المتعددة الأبعاد. وصدف أن كان النفط بطل التحولات لذلك التاريخ. هذه ملاحظة ليست عابرة وأعرف أن موضوع السؤال ليس «مدن الملح» لكن كان لا بد من ذكر الملاحظة للأمانة التاريخية والأدبية والثقافية.. وهذا يشكل مدخلًا مناسبًا لمحاولة الإجابة عن صميم السؤال، وأن نتذكر أن تلك الرواية صدرت خارج المملكة ومنطقة الخليج عمومًا على الرغم من أنها أدخلت صلب الحياة الاقتصادية، النفط وانعكاساته على السرد الروائي. ولعل سؤال: لماذا صدرت تلك الرواية خارج المنطقة التي كتبت عنها؟ ولماذا كان الكاتب يعيش في باريس حين كتبها؟ يقدم بعضًا من إجابة السؤال.

فقد كان الخوض في موضوع النفط وطبيعة تماسّه مع الحياة الاجتماعية والسياسية أحد التابوهات أو الممنوعات.. وكأن النفط في العمل الثقافي ولو كان سردًا روائيًّا «حشيشة» أو «قات». ولذلك على سبيل المثال حفلت أعمال عبدالعزيز المشري بسيرة تحولات القرى، وبخاصة في الجنوب السعودي من دون أن تنطق بكلمة نفط رغم أن تلك التحولات التي تحدث عنها المشري كانت حبلى بتلك الكلمة. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن العمل الروائي لسعد الدوسري «الرياض – نوفمبر 90». فذلك العمل الفذ تناول مرحلة حاسمة لحرب (دولية) قامت بمنطقة الخليج ولم تكن تلك الحرب لتحدث بذلك الزخم الدولي وتدخل قوة عظمى كأميركا طرفًا رئيسًا في الحرب لولا بطولة النفط المطلقة على المسرح السياسي والاقتصادي في المشهد الدولي والخليجي… ومع ذلك لم تلمس كلمة نفط ملمس اليد في الرواية وإن كنت كقارئ لا تنتهي من قراءة تلك الروية إلا وأنفاسك تتقطع من رائحة النفط ومحروقاته العنيفة والناعمة معًا.

فقد كان الخوض في موضوع النفط وطبيعة تماسّه مع الحياة الاجتماعية والسياسية أحد التابوهات أو الممنوعات.. وكأن النفط في العمل الثقافي ولو كان سردًا روائيًّا «حشيشة» أو «قات». ولذلك على سبيل المثال حفلت أعمال عبدالعزيز المشري بسيرة تحولات القرى، وبخاصة في الجنوب السعودي من دون أن تنطق بكلمة نفط رغم أن تلك التحولات التي تحدث عنها المشري كانت حبلى بتلك الكلمة. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن العمل الروائي لسعد الدوسري «الرياض – نوفمبر 90». فذلك العمل الفذ تناول مرحلة حاسمة لحرب (دولية) قامت بمنطقة الخليج ولم تكن تلك الحرب لتحدث بذلك الزخم الدولي وتدخل قوة عظمى كأميركا طرفًا رئيسًا في الحرب لولا بطولة النفط المطلقة على المسرح السياسي والاقتصادي في المشهد الدولي والخليجي… ومع ذلك لم تلمس كلمة نفط ملمس اليد في الرواية وإن كنت كقارئ لا تنتهي من قراءة تلك الروية إلا وأنفاسك تتقطع من رائحة النفط ومحروقاته العنيفة والناعمة معًا.

بل إن النفط عاش كالحالة السرية فينا رغم تأثيره التفكيكي والتركيبي معًا في منطقة الخليج وناسها وبناء دولها الريعية. فحتى الكتابات التحليلية المكتوبة بأقلام سعودية وخليجية في هذا المجال قليلة ككتابات محمد الرميحي الأولية والبعيدة في محاولة تناول النفط تناولًا سوسيولوجيًّا سياسيًّا. ولي تجربة شخصية في محاولة إنزال النفط منزلة علنية في التحليل الاجتماعي باءت بالفشل عندما رفضت جامعة تقدمت لها المرة تلو المرة، بمقترح مفصل منهجيًّا لتدريس مقرر باسم أدبيات النفط الخليجي وآخر باسم التأثير السوسيوسياسي والثقافي للنفط.. من دون جدوى.

النفط ليس تهمة لندفعها، وليس شرفًا لندّعيه ونحرص عليه إلا بالقدر والكيفية التي يؤثر بها فينا ونتفاعل معه بها… ولو فحصنا هذه الكيفية ميدانيًّا فربما نصل لإجابة موضوعية عن أسباب الجفوة في العلاقة التفاعلية ذهنيًّا مع النفط، وفي البعد من تحويلها إلى طاقة إبداعية في العمل الأدبي والثقافي. أما النفط فأستعير كلمة الراحل الملك عبدالله: (الله يطول عمره)… ريثما نبلغ في العلاقة به مرحلة الندية بدل الاتكالية المطلقة.