بواسطة الفيصل | مارس 1, 2024 | الملف

الاعتراف بحق الموريسكيين

مبادرة رمزية من أجل التوافق

أنطونيو مانويل رودريغث راموس* ترجمة: آنا مارية سانشيز – باحثة إسبانية

كتب بلاس إنفانتي: «أكثر من مليون من إخواننا، من الأندلسيين المطرودين ظلمًا من أرضهم منتشرون من طنجة إلى دمشق! أنا عشت معهم، وعانيت معهم، تطلعت معهم لأمل خلاصنا المشترك؛ لأن هذا الخلاص سيكون مشتركًا، أو لن يكون أبدًا».

مما لا شك فيه أن منح الجنسية الإسبانية للموريسكيين الأندلسيين ليس إلا آلية للحصول على الخلاص الذي تحدّث عنه بلاس إنفانتي. ومع ذلك فإن إنكار هذا الحق، عندما يتم الاعتراف به في حالات مشابهة، كما حدث مع اليهود السفارديم، يعد موضع تساؤل؛ لأنه يُعَدّ تمييزًا واضحًا، ودليلًا آخر على نفور الوطنية الكاثوليكية الإسبانية من البصمة الأندلسية، وبخاصة الإسلامية. وهي الإهانة نفسها التي تقع على الهوية الأندلسية القائمة عبر آلاف السنين على نموذج التنوع. ومن ثم فالقرن الحادي والعشرون يجب أن يكون قرن المطالبة بـ«الأرض والذاكرة… ثقافات متعددة وإنسانية واحدة».

ضرورة عاجلة

وبالتالي فقد بات ضروريًّا وعاجلًا الاعتراف بسلالة الموريسكيين الأندلسيين الذين يعيشون على ثلاث ضفاف، إحداها هنا في إسبانيا، والثانية على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط، والثالثة في أميركا اللاتينية، وهم جميعًا منا ونحن منهم. هذه الضرورة ليست إحياء للصراعات القديمة ولا حنينًا إلى الماضي، ولا للمطالبة لبعضٍ بالعفو عن بعضٍ. لكنها على النقيض، كما يقول تودوروف: «فإن إعادة البناء المثالي للذاكرة تسمح باستخدام الماضي بنظرة على الحاضر، وأخذ العبر من الظلم الذي عانوه، مكافحة للمظالم التي تحدث في وقتنا الحالي، وتنحية للذات والذهاب باتجاه الآخر». وبناء على هذا الاعتراف يجب، على الأقل، إدماج مصطلح «الموريسكيين الأندلسيين» في المادة 22 من القانون المدني، إلى جانب السفارديم والمواطنين الذين ينتمون إلى ولايات مرتبطة تاريخيًّا وثقافيًّا بإسبانيا».

سيكون الأمر مثل النظر في المرآة ورؤية الهوية الكاملة للذاكرة الجماعية الإسبانية، وخصوصًا في إقليم الأندلس. ولذلك فإن إفادة شفشاون التي قدمتها في اللقاء الدولي الثاني للتربية والثقافة عام 2006م، حول تحالف الحضارات، ما زالت صالحة فيما يخص حق الأفضلية في الحصول على الجنسية الإسبانية، وذلك لمن يثبت أنه من سلالة الموريسكيين الأندلسيين، وقد قُبِلَتْ كاقتراح وليس كقانون من جانب برلمان إقليم الأندلس. وذلك على غرار مطالبتنا سنة 2010م بجائزة «أمير أستورياس للوفاق» لسلالة الموريسكيين، وذلك حفاظًا على ذكرى وروح الأندلسيين. لقد كررنا الطلبين في مناسبات متعددة، وبخاصة في اللقاءات التي عُقدت في طنجة والرباط في السنوات الأخيرة.

معاملة مماثلة

في سنة 2020م أرسلت مؤسسة «ذاكرة الموريسكيين»، وكان مقرها في الرباط، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية تطالبه فيها بمعاملة مماثلة لتلك التي اعتُرِفَ فيها بالسفارديم، أو على الأقل «برسالة الطبيعة» في المادة 22 من القانون المدني، الخاصة بالحصول على الإقامة. الأمر لا يزيد على مجرد بيان رمزي يتعلق بعدد المستفيدين وما سيترتب لهم من امتيازات. وهذا في رأيي هو المفتاح. فقد قال لي صديق أندلسي: إنه انتظر مدة طويلة، وإنه لا يهمه أن ينتظر أكثر، طالما أنه سيُمنح هذا الحق من القلب؛ لذا من المهم تذكّر القيمة الرمزية لهذه المادة، فكما قلنا في بيان شفشاون، ذلك تطبيق ضروري للعدالة والذاكرة، وهذا ما عبّر عنه خوسيه أنطونيو بيرث تابياس في عرضه للاقتراح في الكونغرس عام 2009م، حول «تفعيل الذاكرة وتطبيق المسؤولية مع السلالة والورثة الثقافيين لهذه المأساة، التي تمثلت في الطرد الوحشي للموريسكيين من إسبانيا، ومن ثَمّ استعادة الذاكرة التاريخية لشعب خضع للحرمان من التعايش، واستخلاص نتائج خاصة بالمستقبل، وتعزيزًا للوعي الوطني من عواقب التعصب وعدم التسامح والعنصرية الاجتماعية والثقافية، ومنعًا لانتشار التحيزات الخطيرة الجاثمة في الخيال الاجتماعي».

إن مجرد إضافة مصطلح «الموريسكيين الأندلسيين» إلى القانون المدني يعد ثورة أو بادرة لتعزيز العدالة التاريخية مع سلالة أجدادنا المنفيين، ومع ذاكرتنا الجماعية الخاصة.

* ناشط سياسي من أصول موريسكية، وأستاذ القانون المدني في جامعة قرطبة.

كيف ينظر الإسبان إلى الموريسكيين اليوم؟

صبيح صادق – باحث عراقي جامعة أوتونوما – مدريد

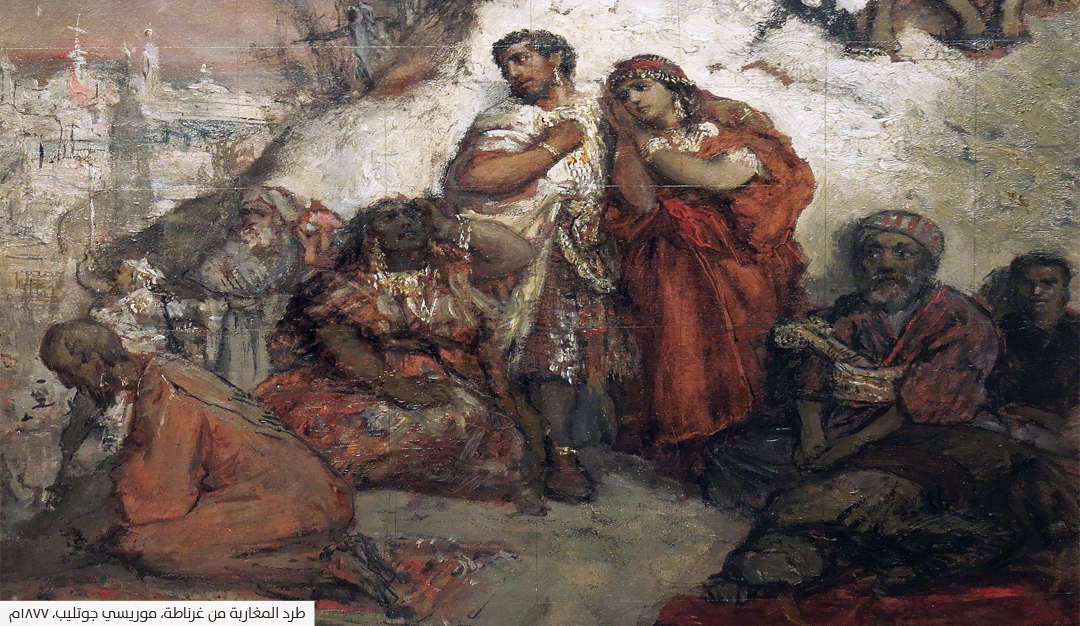

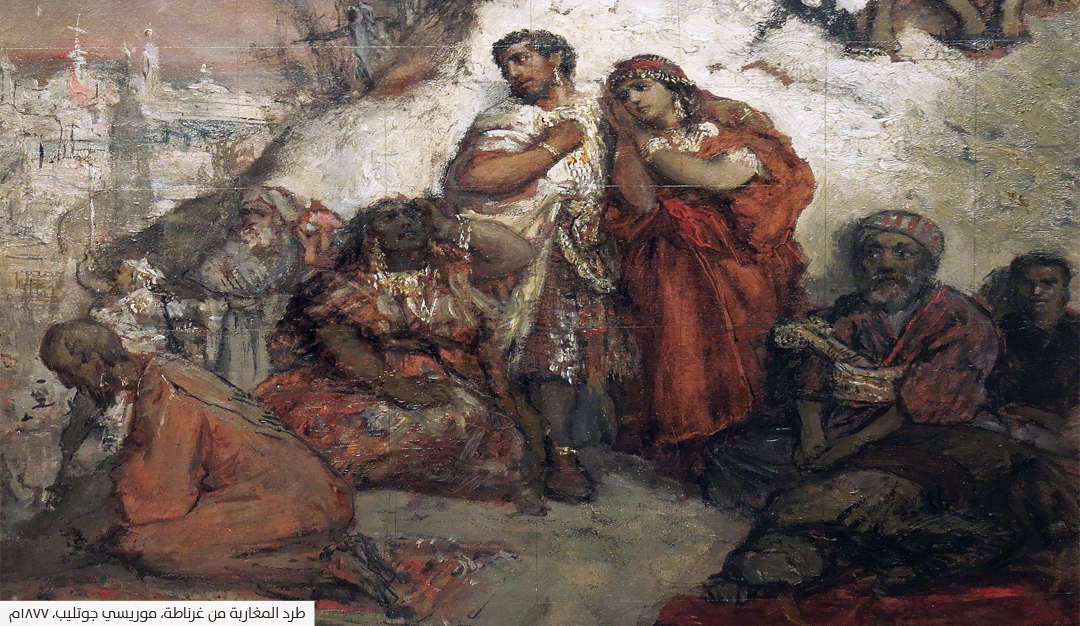

في يوم الثلاثاء، الثاني من شهر يناير، 2024م، أحيت مدينة غرناطة -ضمن احتفالات ضخمة بإشراف بلدية المدينة، كما هي الحال في كل عام- ذكرى إسقاط آخر مملكة عربية في إسبانيا، عام 1492م، وبسقوطها أسدل الستار على الحكم العربي في شبه الجزيرة الأيبيرية، لكن الوجود العربي وتأثيره ظل مستمرًّا.

لقد استطاع الموريسكيون الإبقاء على دينهم ولغتهم وعاداتهم وممتلكاتهم وأعمالهم في الحقبة الأولى بعد سقوط غرناطة. لكن ذلك لم يستمر طويلًا، فسرعان ما بدأ التضييق عليهم وبدأت حملة لإجبارهم على ترك الإسلام وعدم استعمال اللغة العربية ومُنعوا من تداول الكتب العربية، وأُحرِقَت كثير من الكتب العربية والمكتبات، فاضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد والاتجاه نحو الدول الأخرى وبخاصة شمال إفريقيا، بينما فضل آخرون البقاء في أرض آبائهم وأجدادهم، والقيام باحتجاجات وثورات ضد السلطة. وبعد صدامات عديدة، قرر الملك الإسباني فيليب الثالث طرد الموريسكيين عام 1609م من إسبانيا، وبدأت حملة مداهمات وملاحقات واضطر عندها الموريسكيون إلى الهروب بينما قرر آخرون التحول من الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي، وبمرور الزمن ذاب الموريسكيون في المجتمع الإسباني، ولكن بعضهم استطاع الحفاظ على بعض آثار عائلته، اعتزازًا بكونه عربي الأصل، أما الذين غادروا إسبانيا فلم يكن حظهم أفضل من أولئك الذين لم يغادروها، فقد لاقوا مصاعب كثيرة، لكن كثيرًا منهم استطاع الاحتفاظ بالهوية الموريسكية التي عاشها أجداده.

وعلى الرغم من طردهم من الأراضي الإسبانية، فإن التأثير العربي استمر في إسبانيا ولا يزال، وما وجود مثل هذا الاحتفال المناوئ لمملكة غرناطة الذي يحتفي بسقوط مملكة غرناطة، إلا دليل على أن التاريخ العربي لا يزال ماثلًا أمام الإسبان.

في إسبانيا تثار بين حين وآخر مسألة منح المجموعات التي طردتها إسبانيا، مثل العرب واليهود، الجنسية الإسبانية، وقد تحقق منح أحفاد اليهود، الذين طردوا، الجنسية الإسبانية المزدوجة، بقرار صدر عن الحكومة الإسبانية عام 2015م، ولم يصدر قرار مماثل فيما يخص العرب المطرودين من إسبانيا، الذين أطلِق عليهم اسم «الموريسكيين». ولا يزال كثير من الشخصيات والتجمعات تطالب بمنح الموريسكيين المتفرقين اليوم في دول عديدة من العالم، وبخاصة في شمال إفريقيا، الجنسية الإسبانية، أسوة بقرار الحكومة الإسبانية الذي منح أحفاد اليهود المطرودين الجنسية الإسبانية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، لكن فكرة منح الموريسكيين الجنسية الإسبانية لا تزال تلقى كثيرًا من الصعوبات والعراقيل.

احتفال رسمي وشعبي بذكرى إسقاط مملكة غرناطة

كما هي الحال في كل عام جرت العادة أن تبدأ الاحتفالات في بلدية المدينة بين العاشرة والحادية عشرة صباحًا. يتوجه ممثلون عن البلدية إلى الكنيسة الملكية، وهم يحملون العلم الرسمي مع استعراض عسكري رسمي، يقطع شارع الملكة إيزابيل الكاثوليكية ثم شارع غران بيا، متجهًا نحو الكنيسة حيث يرقد جثمانا إيزابيل وزوجها فرناندو، مع حضور كبار شخصيات المدينة. ومن ثم يُعقد قداس تحت رعاية رئيس الأساقفة، ثم يوضع إكليل غار وباقة من الزهور على قبر إيزابيل وفرناندو، تخليدًا لهذه الذكرى، وهي سقوط مدينة غرناطة.

من جهة أخرى، هناك كثيرون يعارضون عدّ هذا اليوم يومًا لغرناطة، ولا يحبذون الاحتفال به، كالجاليات الإسلامية التي تعدّه يومًا لبداية انهيار الوجود الإسلامي في إسبانيا، ثم طردهم نهائيًّا منها عام 1609م. ويعارض الاحتفال بهذا اليوم أيضًا ناشطون في حقوق الإنسان، مثل جمعية غرناطة العلمانية، وجمعية «أوقفوا العنصرية». وفي عام 1995م تقدم عدد من المفكرين والفنانين ببيان أعلنوا فيه معارضتهم الصريحة لهذه الاحتفالات، ومنهم خوان غويتيسولو، وأنتونيو غالا، وروجيه غارودي، وأمين معلوف، ولويس غارثيا مونتيرو وغيرهم.

التصادم بين الرأيين

وفي احتفال هذا العام، 2024م، تجمهر الأهالي أمام بلدية المدينة لحضور الحفل بذكرى سقوط غرناطة، وفي الوقت نفسه كانت هناك مجموعة المعارضين للاحتفال بذكرى سقوط مملكة غرناطة العربية، وهي مجموعة «منصة غرناطة المفتوحة»، رافعة شعار «من أجل التعايش، لا للاحتفال بسقوط غرناطة».

وفي حفل هذا العام، قالت رئيسة بلدية غرناطة ماريفران كاراثو، وهي من الحزب الشعبي الحاكم في المدينة: «هذا يوم عيد، إنه المؤشر لتاريخ الغرناطيين. غرناطة يجب أن تزدهر وأن تنظر إلى المستقبل، ولكن لا يمكنها أن تترك الإشارة إلى تاريخها وإلى تقاليدها»(١).

وفي المقابل، هناك تجمعات تعارض الاحتفال بسقوط غرناطة وتعدّه إهانة للغرناطيين. في هذا السياق نذكر ما قالته الناطقة باسم تجمع «الأندلس إلى الأمام» تيريسا رودريغيث: «يحتفل اليوم المتطرفون باستعادة غرناطة. إن اليمين المتطرف يؤسس اتجاهًا ضد الإسلام وضد الأندلس… إنهم من الجهلة العنيدين من العنصر الأبيض والمسيحي الذي لا يوجد إلا في أحلامهم الغارقة في الفاشية».

وعلقت على دعوة حزب «بوكس» اليميني بعدم منح الجنسية الإسبانية للمسلمين: «إن عدم منح الجنسية الإسبانية بسبب أي مظهر من مظاهر الثقافة الإسلامية يعني إلغاء منارة الخيرالدا (في إشبيلية)، وقصر الحمراء (في غرناطة)، والمسجد (في قرطبة)، وكذلك الفلامنكو، وحلاوة بيستينيو، والتوابل والزيتون من الثقافة الإسبانية»(٢). في إشارة واضحة إلى أن كل هذه الأسماء التي ذكرتها هي من نتاجات الثقافة الإسلامية في الأندلس، وتشكل اليوم جزءًا من حضارة إسبانيا وتاريخها.

آراء تؤيد طرد الموريسكيين

بعد سقوط غرناطة عام 1492م، شاعت روح الفخر عند كثير من الإسبان بأنهم استطاعوا أخيرًا، بعد ثمانية قرون، إسقاط الحكم العربي وتوحيد إسبانيا. وقد عكست أغلبية آراء المؤرخين والكتّاب تلك الروح المعادية للعرب وضرورة الخلاص منهم، لكن هذه الروح بدأت تخفت، وأخذ بعضهم يعترف بالمظاهر الحضارية للأندلسيين، لكن الاتجاه العام كان يميل إلى ضرورة طردهم من إسبانيا. وفي القرن التاسع عشر بدأت بوادر لتيار يدعو إلى إنصاف العرب ويدعو للنظر في تاريخهم، نظرة بعيدة من التطرف العنصري أو الديني. وبمرور الزمن ازداد هذا التيار قوة عندما أخذ الكتاب والباحثون بالكتابة حول الحضارة الأندلسية يصفونها بأنها متميزة ولها تأثير حضاري ليس فقط على إسبانيا وإنما على أوربا أيضًا.

ومن بين شخصيات هذا التيار الذي أيد طرد الموريسكيين، تظهر أسماء لها شأن كبير في الثقافة الإسبانية. وهنا نعرض رأيين لشخصيتين مشهورتين حول هذه المسألة. الأول الكاتب مارثلينو منندث بلايو (1856- 1912م)، وهو سياسي ومؤرخ وباحث أدبي ولغوي مشهور في إسبانيا. كتب أنه يؤيد قرار طرد الموريسكيين من إسبانيا ومن أوربا:

«لا أتردد في الإعلان بأنني أتبنى الالتزام بإكمال الواجب فيما يتعلق بقانون تاريخي (طرد الموريسكيين)، وآسف لتأخرهم في القيام به. هل كان من الممكن وجود الطائفة المحمدية بيننا، وفي القرن السادس عشر؟ الجواب بكل وضوح لا، ولا في أي مكان في أوربا الآن»(٣).

ومثال آخر، للكاتب غريغوريو مارانيون (1887- 1960م) وهو عالم موسوعي، مؤرخ وطبيب مشهور، نراه يدافع عن فكرة إجبار الموريسكيين على ترك عاداتهم وتقاليدهم ودينهم، كتب يقول في كتابه «طرد وهجرة الموريسكيين الإسبان»: «لو أنه قد تم السماح للموريسكيين كي يختاروا بحرية دينهم، وعاداتهم، إلخ، لازداد تحطيم إسبانيا بشكل عميق أكثر مما كانت عليه»(٤).

إنصاف العرب

وفي المقابل، نرى أن كثيرًا من الباحثين أنصفوا الحضارة الأندلسية والموريسكية، ومن الصعب الوقوف عند جميعهم، ولكن سنتوقف عند ثلاث شخصيات إسبانية مهمة ومشهورة دافعت عن العرب والموريسكيين، وهم: أكبر شاعر في عصر الرومانسية الإسبانية، غوستابو أدولفو بيكر (1836- 1870م)، وفدريكو غارثيا لوركا (1898- 1936م) الشاعر ذو الشهرة العالمية الذي قتل في بداية الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936م، والفنان كارلوس كانو (1946- 2000م) الذي تغنى بالوجود العربي في إسبانيا.

وأول هؤلاء، غوستابو أدولفو بيكر، عاش في القرن التاسع عشر، وهو العصر الذي كان لا يزال فيه الإسبان يميلون إلى انتقاد السيطرة العربية على إسبانيا، فاعترض بيكر على هذا الاتجاه، وحاول الاستناد على بحوث مؤرخ معروف كان يوضح ويشرح حضارة العرب الأندلسيين، وهو أمادور دي لوس ريوس وكذلك مجموعة أخرى من الباحثين.

يقول غوستافو أدولفو بيكر: «إن السيد خوسيه أمادور ده لوس ريوس، وعددًا آخر من الكتـّاب معه، كما ذكرنا ذلك سابقًا، يأسفون بمرارة أن يستمر حتى اليوم التقليل من مكانة العرب، وبالذات من قبل أشخاص من ذوي المكانة العلمية المرموقة، فهم يزدرون بقايا الآثار الرائعة التي تعود إلى عصر السيطرة العربية… ومن بين هؤلاء الذين يحتقرون العرب العالم اليسوعي ماريانا، في كتابه تاريخ إسبانيا العام، فهو من الذين تأثروا بنظرة القلق والنفور السائدين في عصره من العرب إلى درجة أنه يطلق تعبير «أوغاد» على شعب كان له دور مشرق وثقافة وبطولة لم يقدرها أحد حق قدرها»(٥).

فدريكو غارثيا لوركا

أما فدريكو غارثيا لوركا، فهو من أبرز أدباء إسبانيا، وله شهرة عالمية، وكان معروفًا بحبه للعرب وللموريسكيين، ويفخر بأنه غرناطي ينتمي إلى الماضي العربي. جاء في مقابلة صحفية معه، عام 1931م، ما يلي: «لكوني من غرناطة فإنني أشعر بالميل المتفهم والمتعاطف مع الملاحقين: الغجر، السود، اليهود.. الموريسكي، فكل هؤلاء نحملهم في داخلنا»(٦).

كان اعتزاز لوركا بكونه من غرناطة شديدًا جدًّا، ولا بأس من ذكر حادثة رواها صديقه سباستيان كاش عندما كان لوركا في برشلونة عام 1927م، وفي عصر أحد الأيام صاحب كاش صديقه لوركا إلى مجمع برشلونة، وهناك قام كاش بتقديم لوركا إلى الأعضاء المتحدثين، وهم حسب تعبيره «الأكثر شهرة ورعبًا». يقول كاش:

«بعد التقديم المتقن وكلمات المجاملة الموجزة، سأل أحد المتحدثين لوركا باللهجة نفسها التي كما لو كان قد تقدم للحديث مع شخص غريب:

– من أين أنت، أيها الشاب؟

في تلك اللحظات، في وقت دكتاتورية الجنرال بريمو دي ريبيرا، كان الشعور القومي الكتلاني من التعصب بمكان. لوركا الذي لم يكن بتلك البلادة، التقط في الحال معنى النية المتعصبة للسؤال، فرفع ذراعه فقط، كما كان يفعل كعادته عندما يتعلق الأمر بمسألة مهمة، وأجاب محاوره بلهجة، بين التحدي والافتخار: «أنا من مملكة غرناطة»»(٧).

في إشارة إلى أنه ينتمي إلى مملكة غرناطة العربية.

الفنان كارلوس كانو

اشتهر الفنان كارلوس كانو بكونه عاشق الأندلس، وكان يكتب القصائد التي يغنيها بنفسه، متحمسًا إلى أن للأندلس تاريخًا عربيًّا مشرقًا، وعكس ذلك في كثير من أغانيه. ففي «على ضفاف النهر» يشير إلى زوجة المعتمد ملك إشبيلية المعروفة باسم «اعتماد الرميكية»:

«مَن زهرة الدفلى البيضاء هذه التي تغني على ضفاف النهر؟ شفتاها سمراوان، شمس تختفي خلف الخمار، يا رميكية يا مليكتي هلا تحبيني، انظري فها أنا أعيش حياتي كي أكون عبدًا لحبكِ، عربية عربية عربية. آه يا ملكتي العربية».

وتعلق كانو بشخصية عبدالله الصغير آخر ملوك غرناطة وعدّه رمزًا للحزن. يقول في «قصيدة لعبدالله الصغير»: «وجدتُ الحزن في قعر الصهريج، الحزن الذي قتل الملك عبدالله، وعلى ظلال شجرة اللوز تركته هناك على تلال وجار».

وكتب كانو مرة: «إذا كانت كلمة (الحزن) لم تأخذ شكل حروفها هذه، فإنها بلا شك كانت ستأخذ شكل الكلمات التي تُعبر عن الحزن وهي كلمة (عبدالله)».

اعتبر كانو اللغة العربية لغة أجداده، وبعد سقوط غرناطة لم يعد من حقهم الكلام بالعربية، ولهذا نسي هو وأجداده تلك اللغة، وفي إحدى جولاته في المغرب طلب الجمهور منه أن يغني باللغة العربية وهو لا يتكلم العربية، وهو الذي يشعر بأن غرناطة عربية، وأنه من هذه المدينة، فأجابهم: «عفوًا، لم أتكلم بهذه اللغة (العربية) منذ 500 سنة، لقد نسيت لغتي».

اهتمام الباحثين والكتاب بقضية الموريسكيين

إن اهتمام الباحثين والمؤرخين والكتاب والمترجمين في تصاعد مستمر، وبخاصة في المدة الأخيرة حول الموريسكيين، وهي ظاهرة مشكورة. ومن جملة من كتب عنهم: محمد عبدالله عنان، وصلاح فضل، وسلطان محمد القاسمي، ومحمد عبده حتاملة، وسرى عبداللطيف، وجمال عبدالرحمن، ومحمد محمد عبدالسميع، وإسماعيل سراج الدين، ومحمد أحمد خليفة أحمد، ومروة محمد إبراهيم، وعبدالعال صالح، وعائشة محمود سويلم، ووسام محمد جزر، ومولاي أحمد الكمون، وهاشم السقلي، وعبدالله جبيلو، وعبدالله محمد جمال الدين، وعبدالله حمادي، ومحمد حسن العيدروس، ومحمد الصاوي، وإدريس الجبروتي، ومحمد القاضي، وجمال عبدالكريم، وكنزة الغالي، وأريج طيب خطاب، ومحمد طيب خطاب، وأحمد حمروني، وعبداللطيف مشرف، ومحمد قشتيليو، وقاسم عبد سعدون، ونعيم ناصر، وصالح حسب الله، ومنصور عبدالحكيم، أحمد شهيد، وغيرهم.

وفي الوقت نفسه هناك اهتمام من قبل الإسبان بموضوع الموريسكيين، ومن ضمن تلك الأسماء التي درست الموريسكيين: داريّو كابانيلاس، ومرثيدس غارسيا أرينال، وأنتونيو مانويل، وسيرافين فانخول، وماريانو دي بانو أي رواته، وبيدرو لونغاس، وميغيل أنخيل بونس إيبارا، وغونثاليث بوستر، وميغيل دي إيبالثا، ودومينغيث أورتيث، وبرنارد فينسينت، وغييرمو غوثالبيس بوستو، وفرنثيسكو ماركيث بيانوبيا، وإميليا غارثيا بالديكاساس، وأنتوني دومينغيث أورتيث، وخوسيه باسكوال مارتينيث، وتوليو البرين، ولويس رودريغيث غارثيا، ومانويل فرناندث جابيس، ورافائيل بيريث غارثيا، ومانويل دابيلا أي كوجادو، وإنريكه سوريا، وأنتونيو لويس كورتس، ومانويل لوماس، وخورخه أنتونيو كاتالا، وسيرخيو أورثاينكي، وأنطونيو دومينقير، وباسكوال بورونات، ولويس بونس، ومانويل بيجار، وميغيل أنخيل سان ميغيل، ورودريغو ده ثاياس، وخوليو كارو، وغيرهم.

نشاط الروائيين العرب

من الظواهر التي تلفت النظر في السنوات الأخيرة ازدياد اهتمام الروائيين العرب بموضوع الموريسكيين، فبعد أن نشرت رضوى عاشور «ثلاثية غرناطة»، التي صدرت عامي 1994- 1995م، عن دار الهلال، أخذت مجموعة من الروائيين العرب بالاهتمام بتناول موضوع الموريسكيين. وفي عام 2019م قدم الأستاذ حسني مليطات رسالته لنيل الدكتوراه من جامعة أوتونوما في مدريد، حول الـمـتخيل الموريسكي في الرواية المعاصرة، الإسبانية والعربية، وفيها درس وحلل روايات عربية وإسبانية عدة تناولت موضوع الموريسكيين، مثل: رواية «حصن التراب» لأحمد عبداللطيف، و«الموريسكي الأخير» لصبحي موسى، و«بيت الكراهية» لمحمد برهان، و«الحواميم» لعبدالإله عرفة، و«الأندلسي الأخير»، و«على أعتاب غرناطة» لأحمد أمين، و«رمل الماية»، و«حارسة الظلال- دون كيخوت في الجزائر»، و«المخطوطة الشرقية»، و«البيت الأندلسي»، و«جُملكية أرابيا»، و«سيرة المنتهى- عشتها كما اشتهتني» لواسيني الأعرج. و«جزيرة البكاء الطويل» لعبدالرحيم الخصار، و«الموريسكية» لحسنين بن عمو، و«سر الموريسكي» لمحمد العجمي. وكذلك روايات مكتوبة بالإسبانية لـ: ميغيل أنخيل سان ميغيل، وروسا مانويل بيجار، وخوسيه ماريا بيريث ثونيغا، ورودريغو ده ثاجاس، ومانويل ثيبريان إبيجان، ومونتسرات كانو. ورواية «الموريسكي» لحسن مريد، المكتوبة بالفرنسية وترجمها إلى العربية عبدالكريم جويطي.

في عام 2020م أصدر الدكتور مراد منصور الأستاذ في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء روايته عن الكاتب الموريسكي ألونسو دل كاستيو، وهي بعنوان: «ترجمان الملك، سيرة ألونسو دل كاستيو»، طنجة، دار سليكي أخوين، وفيما يخص الموريسكي ألونسو دل كاستيو، نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، عام 2023م، مخطوطة ألونسو دل كاستيو حول كتابات قصر الحمراء التي نقلها ألونسو بنصها العربي وترجمها إلى الإسبانية.

نشاطات أخرى

وفي عام 2023م عقد في إسبانيا مؤتمر حول الموريسكيين حضره عدد من الباحثين الأوربيين، ومن العرب شارك الدكتور أحمد شهيد تعبان والدكتور مرتضى كمال حريجة. ولا بد من التنويه إلى جهود الأستاذ عبدالجليل التميمي في تأسيسه مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، في تونس، وهو المركز الذي تحول عام 1995م إلى مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، وللأستاذ التميمي باع طويل في مجال الدراسات الموريسكية وتاريخ المغرب العربي.

نهاية الموريسكيين الحزينة

هناك أغنية موريسكية، وصاحبها موريسكي من مقاطعة أراغون، أرسلها إلى صديق له في طليطلة، يبين له قرب طردهم من إسبانيا إلى شمال إفريقية، تقول الأغنية:

«قالوا إنه وجب علينا أن نرحل/ نحن أيضًا من هذه الأرض/ نحو تلك الأرض الطيبة/ حيث الذهب والفضة الرقيقة/ يوجدان من جبل إلى جبل/ إنهم يهددوننا بالطرد/ لنذهب كلنا إلى هناك/ حيث توجد جماعات العرب/ وحيث توجد كل الخيرات هناك»(٨).

ويصف مؤلف مجهول اللحظات الأخيرة لطرد الموريسكيين بقوله: «فلما نظر الروم إلى المسلمين قد شرعوا في الجواز ورحل أكثرهم وما بقي منهم إلا القليل أظهروا لهم حسن المعاملة، فوعد الباقون من المسلمين أن يدخلوا في دين النصرانية عام أربعة وتسع مئة، فدخلوا كرهًا إلا من أخفى الإسلام، وضربت النواقيس في صوامعها ونصبت الصلبان في جوامعها وأكلت الجيف وشربت الخمور! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! لمثل هذا فلتبك كل عين فياضة بدموع الدم»(٩).

إسبانيا والمسلمون وحروب الاسترداد…

آليات إنتاج الصورة

إدريس الكنبوري – باحث مغربي

إن التطرق إلى موضوع التصورات الإسبانية عن الإسلام والمسلمين في القرون الوسطى يتطلب أولًا البحث في علاقة الثقافة المسيحية الإسبانية بنظيرتها الأوربية خلال تلك الحقبة، ومعرفة حدود هذه العلاقة، وطرح تساؤل منهجي، وهو: هل كانت التصورات الإسبانية عن الإسلام والمسلمين حصيلة التجربة التاريخية مع الأندلس، أم تشكلت بتأثير أوربا في صراعها مع الإسلام ورؤيتها للمسلمين؟

مفهوم حروب الاسترداد في إسبانيا ومقدماتها العقدية

لم يظهر مفهوم «حروب الاسترداد» في الكتابات التاريخية الإسبانية -للإشارة إلى طبيعة الصراع بين المسلمين والمسيحيين في إسبانيا- إلا في القرن الثامن عشر الميلادي، كإطار تفسيري لفهم مرحلة القرون الوسطى في شبه الجزيرة الأيبيرية، بوصفها مسلسلًا شاقًّا وطويلًا لبناء «الذاتية» الإسبانية، واسترجاع ما يسميه المؤرخون الإسبان «إسبانيا الضائعة» أو «ضياع إسبانيا» (La pérdida de España).

لقد رأى المسيحيون الإسبان أن غزو/ فتح العرب لإسبانيا يشكل انعكاسًا للعنة إلهية حلّت بهم نتيجة عصيانهم وخروجهم عن جادّة الدين الحق في نظرهم، وهو ما دفع الرب إلى تسليط العرب عليهم وغزو بلادهم. وقد كان هذا التفسير العقدي للفتح العربي ممهدًا للتفسير العقدي لحروب الاسترداد التي يقول المؤرخون: إنها بدأت مباشرة بعد الفتح العربي عام 711 للميلاد. بل يرى المؤرخون الإسبان أن المرحلة الفاصلة بين الفتح العربي، وسقوط غرناطة وخروج المسلمين من الأندلس عام 1492م تشكل كلها مرحلة حروب الاسترداد وبناء الهوية الإسبانية المفقودة(١٠). إن حروب الاسترداد لم تكن سوى عمل لاهوتي ناتج عن خطط إلهية، ومن ثمة فإن هذه الحروب لن تنتهي إلا عندما يأذن الله بذلك. ويرى أحد رجال الدين المسيحي من الإسبان أن مكافحة المسيحيين للمسلمين والعرب ستنتهي فقط «حينما تقتضي عناية الرب طردهم دون رحمة من إسبانيا»(١١).

تشكل حروب الاسترداد مفهومًا تاريخيًّا يعود إلى مرحلة قديمة، عندما وضعه الملوك الكاثوليك الإسبان والمثقفون الذين كانوا يحيطون بهم من أجل إضفاء الشرعية على حروب استعادة الأراضي التي كان يحتلها المسلمون. وفي قرون لاحقة لم يكن لهذه الحروب طابع ديني، وإن كان لها طابع شبه مقدس، وكان الهدف منها هو إعادة توطين الكنيسة في تلك الأراضي لكونها، في نظرهم، أرضًا مسيحية. غير أنه بدءًا من النصف الثاني من القرن الحادي عشر للميلاد وقع تحول كبير في مفهوم حروب الاسترداد؛ إذ دخلته عناصر أيديولوجية نابعة من الحروب الصليبية التي كانت قد بدأت في أوربا، وهو الأمر الذي أغنى هذا المفهوم بمضامين جديدة وأعطاه طابعًا صليبيًّا. فقد بدأ المسيحيون الإسبان يعتقدون أن القتال لاستعادة الأندلس يشكل جزءًا من الحرب الصليبية في أوربا بدءًا من القرن الحادي عشر؛ إذ كانوا يريدون إدراج تاريخهم الديني الخاص ضمن التاريخ الديني العام لأوربا، بعد قرنين من الانعزال عن الكنيسة الرومانية بسبب رغبة ملوك القوط في الاستقلال بأنفسهم.

ويقول بعض المؤرخين: إن المسيحيين الإسبان الذين كانوا يتوجهون إلى الشرق الإسلامي للقتال إلى جانب المسيحيين الأوربيين في الحرب الصليبية، قبل تلك الحقبة، كان ينظر إليهم في إسبانيا نظرة احتقار إثر رجوعهم من ساحات الحرب، ويرجع الباحثون ذلك إلى أن تأثير البابوية في إسبانيا كان ضعيفًا؛ كما أن الإسبان كانوا يرون أن البابا لا يمكنه منافسة السلطة الملكية في إسبانيا. ويوضح باحث إسباني أنه بعد استعادة طليطلة عام 1085م أصبحت القيم المسيحية التي يدافع عنها الملوك الكاثوليك الإسبان منتشرة في العالم المسيحي كله(١٢). وبرز الاهتمام بحروب الاسترداد الإسبانية لدى روما المسيحية، وقد وجه أوربان الثاني بعد استعادة طليطلة إلى المسيحية رسالة إلى ملك إسبانيا يهنئه بذلك العمل، ويعترف فيها بأن العالم المسيحي أصبحت تحكمه سلطتان: روحية وزمنية. الروحية التي تقودها الكنيسة ورجال الدين، والمدنية التي يقودها الملوك الكاثوليك الإسبان، وكان ذلك أول اعتراف للكنيسة بسلطة الملوك الإسبان بحيث أصبح لقبهم بعد ذلك هو الملوك الكاثوليك، تشريفًا لهم بسبب الحروب التي يخوضونها ضد «الكفار» أي المسلمين.

وبدءًا من القرن الحادي عشر سعت روما إلى بسط نفوذها الروحي في إسبانيا عن طريق تحويل حرب الاسترداد إلى حرب صليبية تتم تحت السلطة الروحية للبابا، وقد سعى بعض المثقفين الإسبان منذ بداية حروب الاسترداد إلى جعلها تحت مظلة الحرب الصليبية حتى لا تبقى إسبانيا على هامش أوربا. والملحوظ أن هذه المسألة أثيرت في بدايات القرن العشرين لدى ظهور مدارس تاريخية تحاول البحث عن جذور الهوية الإسبانية، وربطها بالمسيحية ومحو أي صلة لها بالهوية الإسلامية للأندلس طوال ثمانية قرون. فقد كان الهدف من ربط حروب الاسترداد بالحروب الصليبية هو صهر تاريخ إسبانيا ضمن التاريخ الأوربي العام، ومحو أي حديث عن خصوصية التجربة الإسبانية في علاقتها بالإسلام.

وفي الحقيقة، مثلت إسبانيا لأوربا المسيحية في القرون الوسطى «حالة نموذجية» للعلاقة الصدامية بين الإسلام والمسيحية.

وفي المدة ما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر شكلت إسبانيا «نقطة جذب» للكهنة والعمال والمحاربين القادمين من أوربا في العصور الوسطى، وإحدى المناطق المفضلة لـ«انتشار الغرب»، كما كانت رمزًا لانتصار المسيحية الرومانية على الإسلام، وشكلت مختبرًا لمفاهيم «الحرب المقدسة»، و«الحرب الصليبية» لمسيحية أوربا. ويرى بعض المؤرخين، ومنهم الدكتور قاسم عبده قاسم، أن الحملة الكاثوليكية ضد مسلمي الأندلس شكلت ما يمكن وصفه بـ«السابقة الصليبية» على المستوى الأوربي، بيد أن غياب الدور البابوي النشط في هذه الحروب ينفي عنها صفة «الحملة الصليبية» الكاملة(١٣). ويوضح عبده قاسم أن مفهوم الحج التكفيري، الذي بدأت الكنيسة المسيحية تحث عليه أتباعها بدءًا من القرنين السابع والثامن الميلاديين وتحول إلى «مفتاح» لتفسير ميلاد الحروب الصليبية، قد استخدم لأول مرة في شبه الجزيرة الأيبيرية عنصرًا محرضًا في حروب الاسترداد ضد المسلمين.

ولقد أدت حروب الاسترداد في إسبانيا على المستوى الداخلي الدور نفسه الذي أدته الحروب الصليبية على المستوى الأوربي، فقد وحدت صفوف الإسبان والمناطق التي كانت متناحرة من قبل، وأصبحت تلك الحروب رمزًا لتحقيق الوحدة الدينية والثقافية والوطنية لإسبانيا؛ لأن الحرب ضد المسلمين صورت عقديًّا على أنها حرب لخلاص الكنيسة من الكفار والتصالح مع الذات المسيحية(١٤). وكان هدف البابوية هو ألا تظل إسبانيا بعيدة من سلطتها الروحية، ولذلك سعت أولًا إلى الضغط على الملوك الإسبان لإخضاعهم لنفوذ الكنيسة الرومانية، وثانيًا إلى دعوة المسيحيين المؤمنين إلى التوجه إلى إسبانيا للمشاركة في العمليات العسكرية ضد المسلمين.

الصورة العقدية للإسلام في إسبانيا في القرون الوسطى

يكشف المؤرخ الإسباني خوسيه خوان رودريجيز أنه مع بدايات الفتح الإسلامي لإسبانيا ظهرت أولى الكتابات الإسبانية عن الإسلام والمسلمين وكانت تتسم بطابع سلبي، وشكلت تلك الكتابات «نماذج» سرعان ما جرى تعميمها في القرون الموالية من دون أن تخضع للمراجعة أو النقد، فقد كانت تؤخذ على أنها كتابات علمية لا يرقى إليها الشك.

كانت الكتابات الإسبانية الأولى عن الإسلام عبارة عن محاولة لتأريخ مرحلة الفتح الإسلامي، وقد صورت تلك الكتابات المسلمين والعرب على أنهم أقوام غزاة ومتوحشون وقساة، وظلت تلك الصور النمطية هي الثابتة في العصور اللاحقة، بل شكلت نماذج أولية قِيسَ عليها من كتاب ومؤرخين آخرين تناولوا الموضوع نفسه، لكن بطريقة مبالغ فيها، بحيث كانت تُختلَق حوادث وهمية لنقل صورة سيئة عن المسلمين، والقول بأن الفتح الإسلامي تم بطريقة وحشية، ورافقته أعمال قتل ونهب وسلب واغتصاب، متناسين أن الفتح تم بطريقة سلمية من خلال إبرام الصلح مع السكان.

ويبدو أن الإسبان كانوا يجهلون كل شيء عن حقيقة الإسلام والمسلمين، وأن الصور التي نُسِجَت عنهم لم تكن إلا من إنتاجات الخيال. فقد صورت بعض الكتابات الأولى المسلمين على أنهم «عباد القمر»، كما كانت تلك الصور غارقة في العنصرية والازدراء، مثل القول بأن العرب والمسلمين «جنس نجس»، أو «عرق غير طاهر». كما يلحظ المؤرخ نفسه (خوسيه خوان) أن بعض الكتابات كانت تطلق على المسلمين أوصافًا وردت في التوراة للإشارة إلى أعداء بني إسرائيل، وتشبههم بالعموريين(١٥). وتمثلت الصورة الأكثر بشاعة في الحكايات الشعبية والحوليات التاريخية التي تتحدث عن المسلمين الذين يبترون الأجهزة التناسلية للمسيحيين المهزومين، وتتحدث في الوقت نفسه عن الشبق الجنسي الحاد لدى المسلمين، والإعراب عن التخوف من توجيه تلك الطاقة الجنسية نحو النساء المسيحيات.

من الواضح أن تلك الصورة كانت متأثرة بمناخ الحروب الصليبية وحرب الاسترداد. وقد ظلت تلك الصورة السلبية لمسلمي الضفتين الجنوبية والشرقية للمتوسط، أو لـ«المورو» عامةً، حاضرة طيلة القرنين السادس عشر والثامن عشر بسبب العداء القوي بين المملكة الإسبانية والإمبراطورية العثمانية من جهة، وبينها وبين الممالك المغربية من جهة ثانية. بل أضفيت عليها دلالات معينة طيلة القرون الثمانية التي استغرقتها حروب الاسترداد التي ظهرت وتطورت خلالها أسطورة «قاتل المورو» أو ماتاموروس: وهي أسطورة ظهرت في القرن السابع الميلادي تقول: إن هذا الأخير نزل مع الغيوم لنصرة مسيحيي إسبانيا ومساعدة الملك روميرو الأول في قتال المسلمين.

الموريسكيون في الرواية العربية

نقطة التقارب وتلاقي الأفكار بين العـــالم العربــي وأوربـا

آنا مارية سانشيز مدينة – باحثة إسبانية في الأدب العربي

لم يكن مجال ترجمة ودراسة الأعمال الأدبية عن اللغة العربية معروفًا، بصفة عامة في مجتمعنا الإسباني، حتى في نطاق العلوم السياسية، وخصوصًا في الروايات التي تعالج موضوع الموريسكيين. على الرغم من وجود دراسات وترجمات إلى الإسبانية لأعمال أدبية معاصرة قبل سنة 1988م، تلك السنة التي حصل فيها الكاتب نجيب محفوظ على جائزة نوبل للأدب، فهذه الدراسات والترجمات كانت نادرة نسبيًّا وكانت مرتكزة عمومًا على مؤلفين بارزين جدًّا.

بعدها بدأنا نشهد اهتمامًا متزايدًا بترجمة ودراسة أعمال أدبية في إسبانيا، ولكن مع مرور السنوات بدأ يتراجع هذا الاهتمام. حتى اليوم هناك العديد من الأدباء المعاصرين في العالم العربي غير معروفين عند الجمهور بصفة عامة، بينما البحث لم يتناول بشكل كامل ومنهجي التدفق الكبير للأعمال الأدبية من كل الدول العربية منذ بدايات القرن العشرين حتى وقتنا الحالي.

تيار جديد

في هذا الصدد، اخترنا الكاتبين صبحي موسى وحسن أوريد لرسالتنا للدكتوراه؛ لأنهما يمثلان تيارًا جديدًا ابتكاريًّا وحديثًا. من جهة، قدمنا صبحي موسى وهو كاتب وصحفي من مصر، ومن جهة أخرى حسن أوريد أديب ومفكر من المغرب، كلاهما بارز ومهم. وجدنا فيهما قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي طالب بها الربيع العربي. وكانا يعالجان مواضيع ذات أهمية كبيرة، مثل الإرهاب الدولي، أو القضية الفلسطينية.

لقد اخترنا موضوع الموريسكيين لرسالتنا للدكتوراه؛ لأنه مثير ومهم جدًّا لبعض المستعربين والمؤرخين، وهو غير معروف كثيرًا في المجتمع الإسباني. يجب أن نقول: إن المعلومات التي لدينا حول هذا الموضوع متفرقة، وهي معالجة في مجلات علمية وكتب فقط وبشكل جزئي. لا يوجد كتاب أو حتى مجموعة من الكتب تجمع تاريخ الأندلس وآدابه بشكل موحد، ولا من مرحلة الأندلس الأخيرة، التي بدأت في ثورة البيازين سنة 1568م، والتي أدت إلى حرب غرناطة وطرد الموريسكيين من أرضهم في النهاية. ولكن هناك شيء مهم تعلمناه وهو أن الموريسكيين هم أجدادنا. لقد وُلدت الأندلس في أرضنا وهي تمثّل سحر اختلاط أجناس مختلفة في رقعة واحدة. ومن المهم أن نذكر أن الأندلس لا تُدرّس في المدارس الإسبانية، ولا اللغة العربية أيضًا، على الرغم من تاريخنا الإسلامي العربي.

صدمة استثنائية

أحداث 25 يناير سنة 2011م في مصر كانت صدمة استثنائية، سياسيًّا واجتماعيًّا، معروفة عالميًّا؛ لذلك من المهم أن نأخذ في الحسبان تأثير وحضور هذا الموضوع في الأدب. لقد استخدم صبحي موسى هاتين الثورتين في روايته «الموريسكي الأخير» لإيجاد أوجه التشابه بين الماضي والحاضر وفهم المشكلات التي نواجهها حاليًّا. في رأينا، ترتكب الإنسانية الأخطاء نفسها بطريقة دورية على مر التاريخ. مأساة الموريسكيين هي مأساة الشعب الفلسطيني وغيرها من الإبادات الجماعية التي سبقتها. ومن الضروري أن نتعلم من التاريخ؛ لأنه من دون وعي لا يوجد سمو روحاني للإنسانية.

يحكي الكاتب في رواية «الموريسكي الأخير» عن حقب متتالية في تاريخ إسبانيا حتى الوصول إلى المرحلة الانتقالية التي كانت الطريق إلى الديمقراطية في عقد السبعينيات من القرن الماضي.

بلاس إنفانتي، أبو الوطن الأندلسي، كان يشير إلى أهمية توحيد الشمال والغرب، الأندلس والمغرب أو إسبانيا والمغرب. ما يريده صبحي موسى وحسن أوريد هو أن إسبانيا تمثّل نقطة التقارب وتلاقي الأفكار بين الثقافة العربية والغربية، وأن تكون الممر الثقافي بين العالم العربي وأوربا، ومن خلالها يكون ممكنًا ترجمة وانتشار الأدب العربي في العالم، ويريان أن إسبانيا جسر لانتقال الثقافة العربية في العالم كما حدث في الماضي.

هكذا اكتشفنا أن البطلة في رواية «الموريسكي» مسيحية، وهي حساسة وذكية، وفي رواية «الموريسكي الأخير» البطلتان لهما صفات المرأة المتمكنة أيضًا. وبالتالي، العلاقة بين البطل والبطلة في الروايتين هي علاقة المساواة.

من وجهة نظرنا يستحق الموريسكيون حق الاعتراف والعودة، شريطة استيفاء الشروط السياسية والاجتماعية في إسبانيا.

«سر الموريسكي» محاولة للربط بين الشرق والغرب

محمد العجمي – روائي عماني

تحاول رواية «سر الموريسكي» مقاربة العلاقة المتشابكة بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، وذلك باستدعاء بعض أشكال هذه العلاقة؛ كالمطبعة العربية، والمخطوطات الإسلامية، وتجارة البحر المتوسط، والصراعات العثمانية الأوربية، والنهضة العلمية في أوربا. أزمة الموريسكيين أيضًا جاءت ضمن هذه المعالجة؛ كثيمة تتكامل مع بقية الملفات المفتوحة في العمل لتعكس الصورة العامة للصراع السائد بين الشرق والغرب في النصف الأول من القرن السابع عشر. حيث في هذه المدة تقريبًا سيُسدَل الستار الأخير على مأساة شعب الموريسكيين التي استمرت لأكثر من قرن ونيف؛ منذ سقوط غرناطة حتى قرار طردهم من إسبانيا في ١٦٠٩م. وفي هذه المدة أيضًا سيصبح التفوق الأوربي على العالم الإسلامي واضحًا تمامًا، مع الضعف الذي أخذ يدب في جسد الدولة العثمانية.

بداية الحكاية

هذا القرار هو الذي التقطته ليكون بداية الحكاية في «سرّ الموريسكي»؛ محاولًا استثمار العقود الأربعة التالية للقرار لبناء حبكة درامية لعائلة موريسكية مطاردة، ستكون شاهدة على عصر كان وعي أوربا بذاتها يتشكل بالتغذي على الفوارق التي تقيمها بالحديد والنار مع الآخر، الذي سيكون على طول القرون التالية موضوعًا للتحكم والسيطرة والاستعمار الممتد حتى اليوم، ونحن نشاهد ونعيش ونتلمس الازدواجية التي يتعامل بها بقايا الاستعمار الغربي مع القضية الفلسطينية، الذي تجلى بشكل فاضح في الحرب الإسرائيلية القائمة في غزة.

لقد كان مدهشًا لي وأنا أبحث في تاريخ شعب الموريسكيين ذلك الإصرار العجيب منهم على الحفاظ على هويتهم وتراثهم وثقافتهم؛ حتى على الرغم من تخلي القريب والبعيد عنهم. وتضافر هذا الإعجاب مع المقابلة التي أقمتها بين مرسوم طرد الموريسكيين ووعد بلفور الذي مهد الطريق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم؛ في أن أجعل قضية الموريسكيين الموضوع الأبرز للقضايا التي أعالجها في الرواية. لم أكن ملتفتًا وقتها لحجم الحضور الأدبي لمأساة الموريسكيين عربيًّا، ولكن مع التقدم في العمل والاطلاع على المزيد من المشروعات الإبداعية التي استثمرت الموضوع نفسه؛ أدركت أن القضية مغرية للكاتب العربي لدرجة ربما تثير التساؤل فعلًا.

بين القضية الموريسكية والفلسطينية

بغض النظر عما يشكله التاريخ من ثروة ومعين لا ينضب يكون مثيرًا للأديب في اختيار موضوعاته، ويكون في الوقت نفسه مادة للكتابة؛ غير أنه في حالة الموريسكيين؛ فالشبه بين قضيتهم والقضية الفلسطينية شكّل دافعًا خفيًّا لدى معظم من كتب عن الموريسكيين. لا أظن أني كنت بعيدًا من ذلك، على الرغم من المسافة الزمنية بين التاريخ الذي تتحدث عنه «سرّ الموريسكي»، والزمن الذي بدأت نيات البريطانيين تتجلى أكثر تجاه تسليم فلسطين لليهود في أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى. ولعلي لا أجانب الصواب لو قلت: إني فعلت ذلك من دون قصد. اللاوعي هنا يتحدث أكثر من الوعي. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع عربي إسلامي مع بقايا الاستعمار الأوربي المتمثل في دولة الاحتلال، وهو لا يختلف من حيث الجوهر عن صراع الموريسكيين مع الإسبان.

إذا تجاهلنا المسألة الموريسكية فإننا ندعم النسيان لا الذاكرة

أحمد عبداللطيف – روائي ومترجم مصري

تظل مسألة الموريسكيين قضية قائمة ويجب ألّا تنتهي؛ ذلك لأن الدرس الكبير الذي يجب أن نتعلمه من التاريخ (كما الطب) ألا نغلق الجرح قبل تنظيفه، وإلا دفعنا أثمانًا غالية قد تؤدي إلى البتر أو الوفاة. بنظرة بديهية، اعتذرت ألمانيا عن الهولوكست وأبدت دعمها الشامل والمطلق لدولة الاحتلال منذ البداية حتى الآن، تكفيرًا عن ذنب المحرقة. ومنحت إسبانيا اليهودَ السفارديمَ حقَّ العودة بعد مرور خمس مئة عام من الطرد. أما الموريسكيون فلا يذكرهم أحد، على الرغم من أن أثر المسلمين في إسبانيا سياسيًّا واقتصاديًّا وعلميًّا وفنيًّا ومعماريًّا، كان أكبر من أثر اليهود بشكل لا يمكن دحضه أو حتى مناقشته. وكانت محاكم التفتيش وأساليب الطرد أشد ضراوة مع المسلمين؛ لذلك لا يصح أن تُغلق هذه الصفحة أبدًا، حتى لو اعتذرت إسبانيا وأعطت الموريسكيين حقَّ العودة. فمن التاريخ نتعلم أن المجازر والقتل والدم والعنصرية أوبئة لا يجب أن تعود. وإن تجاهلنا المسألة الموريسكية فنحن ندعم النسيان لا الذاكرة، ونبني مستقبلنا على باطل.

لهذا السبب، ومن هذا المنطلق، كتبت رواية «حصن التراب» عن الموريسكيين. وكانت نيتي في الأساس تسليط الضوء على القضية في جو فني وجمالي لا يقتله الثقل التوثيقي والتاريخي، بحيث أمنح المظلومين صوتًا يتكلمون من خلاله عن اليومي والمعتاد، برواية تواجه الرواية الرسمية وتدحضها.

هدم التاريخ

من أجل هذا العمل، قرأت الأعمال المكتوبة بالإسبانية، وزرت أرشيفات تضم محاكمات التفتيش، ورأيت آلات التعذيب في كل من طليطلة وكوينكا. لكن ما كان يشغلني في العمق هو هدم هذا التاريخ الرسمي الذي تبنته السردية الإسبانية. فالتاريخ، في رأيي، مجرد حكاية قابلة للتصديق والتكذيب؛ لذلك استعرت الصياغة الإسبانية لأبني تاريخًا آخر مضادًّا، يرسم الموريسكيين بشرًا عاديين يتطلعون للحياة لا للموت، تشغلهم اليوميات لا التحالف مع الإمبراطورية العثمانية، وليسوا مضطرين لإثبات هوية ولا دين، غير أنهم اضطروا لفعل ذلك على مدار أكثر من قرن.

التاريخ الموريسكي، الذي بدأه المؤرخ كارباخال، أحد جنود محاكم التفتيش، بدا لي مغالطة بنيت عليها مغالطات أخرى، صححها مؤرخون إسبان انحازوا للقضية المسلمة، وأنا شعرت أني في حاجة لأكثر من التصحيح، أقصد الهدم. فلا الملوك الكاثوليك كانوا كهنة ولا كان هدفهم الحفاظ على كاثوليكية إمبراطوريتهم، كما لم يكن الصليبيون أبناء المسيح، ولا جاؤوا للشرق الأوسط للحفاظ على مهد المسيح. ببساطة، في الحالتين، كانت السياسة والاقتصاد ما يحرك الحكام، وكان التخلص من المسلمين هدفًا سياسيًّا لا دينيًّا في الأساس.

في النهاية، على الرغم من أن التاريخ يكرر نفسه بأشكال مختلفة، فإن الواجب الأخلاقي يفرض علينا أن نأمل بألّا يتكرر. وربما كان ذلك أحد أفكار الأدب.

الموريسكيون: التسمية، والطرد، والتوطين

حسام الدين شاشية – باحث تونسي

ليس من السهل تحديد الجماعة الموريسكية، لكن بدايةً أريد تعريف مُصطلح «الموريسكيون» أو «الموريسكيين»، الذي لا يعني بأي حال من الأحوال «المُسلم الصغير»، كما هو شائع في كثير من الكتابات العربية؛ بل إن أصل التسمية إسباني (Moriscos)، ويعني باختصار: المعتنقون للمسيحية من ذوي الأصول الأندلسية المُسلمة. وهو مُصطلح في أصله ليس تحقيريًّا، لكنه حمل معاني سلبية في المجتمع الإسباني المسيحي في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. هذا المصطلح وقع تعريبه في بداية القرن العشرين، في البداية إلى كلمة «موريسكوس» عن طريق شكيب أرسلان، ثم «الموريسكيون» ومُفردها «موريسكي» عن طريق عبدالله عنان. عمومًا، يُمكننا أن نُحدد أفراد الجماعة الموريسكية على أنهم الأندلسيون الذين بقوا للعيش في مدنهم بشبه الجزيرة الأيبيرية بعد سقوطها في يد المسيحيين، ثم أجبروا ما بين سنتي 1502م، و1526م على اعتناق المسيحية.

سياسات قاسية

اختلفت وضعية الموريسكيين قبل الطرد من منطقة إلى أخرى، نتيجة اختلاف التطور التاريخي للأحداث وسياسات الملوك الإسبان وحكام المُقاطعات ورجال محاكم تفتيش كل منطقة. على أنه يمكننا القول: إنه قد مورست على الموريسكيين طيلة القرن السادس عشر سياسات قاسية، تهدف إلى صهرهم دينيًّا وثقافيًّا بالقوة وبسرعة في المجتمع المسيحي الكاثوليكي الأيبيري، وهو ما جعلهم عرضة لملاحقات محاكم التفتيش ورجال الكنيسة. واجه الموريسكيون هذه السياسات أحيانًا بطرائق سلمية، عبر استعمال التقية وعيش حياة مزدوجة، أي إظهار التدين المسيحي في الفضاءات العامة والمحافظة على الإسلام في المنزل والتجمعات الخاصة، وأحيانًا أخرى من خلال القوة، أي بالقيام بعدد من الثورات المسلحة، التي لعل أهمها ثورة البشرات أو الألبوخارس التي كانت في الجبال القريبة من غرناطة ما بين سنتي 1568م و1571م.

في شهر إبريل من سنة 1609م اتخذت السلطات الإسبانية قرار طرد الموريسكيين، لكن صدور القرار الأول للعلن والخاص بموريسكيي جهة بلنسية لم يكن إلا في 22 سبتمبر 1609م. هنا أريد تأكيد أن قرار طرد الموريسكيين هو قرار طرد ثقافي وليس دينيًّا كما هو الأمر بالنسبة لليهود السفارديم سنة 1492م، فبالنسبة لأفراد الجماعة الأخيرة، كان يمكن تجنب الطرد من خلال إعلان اعتناق المسيحية الكاثوليكية، أما بالنسبة للموريسكيين، فحتى الأفراد والجماعات التي وقع تأكيد صدق إيمانها المسيحي، فقد أصرت السلطات على طردهم.

ثلاث مئة ألف

تواصلت عملية طرد الموريسكيين حتى بداية سنة 1614م؛ إذ طُرد موريسكيو منطقة الريكوتي بجهة مُرسية. تختلف تقديرات أرقام الموريسكيين المعنيين بقرار الطرد من جهة إلى أخرى، على أن الأعداد التي وقع توثيقها، تُقدر بنحو ثلاث مئة ألف موريسكي: بضعة آلاف تمكنت بطرائق مختلفة من تجنب الطرد، وبضع مئات استطاعت العودة بعد طردها، في حين طُرد نحو ثمانين ألفًا إلى المغرب، وخمسين ألفًا إلى الجزائر، وما بين ثمانين ومئة ألف إلى تونس، ووصلت عشراتٌ أو مئاتٌ أُخرى إلى فرنسا وإيطاليا وأميركا الجنوبية، ومثلهم إلى ليبيا ومصر وبلاد الشام والأناضول، وغيرها من المناطق.

تعرض المهجرون في أثناء الإبحار للقتل والنهب على أيدي رَبَابِنَة السفن الفرنسية والإيطالية، فقد كان هؤلاء يسرقونهم ثم يلقون بهم في البحر من أجل زيادة عدد السفرات. كذلك تعرض بعض المهجرين عند وصولهم للشواطئ للقتل والنهب والاغتصاب على أيدي الجماعات الخارجة على السلطات المركزية في المغرب والجزائر.

سياسة ناجحة

فيما يتعلق بتونس، فقد رحبت بهم السلطات السياسية والدينية، وخصصت لهم مناطق ليستقروا بها في الشمال، كتستور وسليمان ومجاز الباب وغيرها، وكانت متسامحة معهم، خصوصًا أن العديد من الموريسكيين الذين وصلوا البلاد لم يكونوا يعرفون جيدًا الإسلام واللغة العربية. هذه السياسة آتت أكلها، حيث ساهم المهجرون في تطوير العديد من القطاعات. ففي الفلاحة أُدخِلَتْ تقنيات وزراعات جديدة، أما على المستوى الحرفي، فتظهر مُساهمتهم أساسًا في الصناعات النسيجية مثل صناعة الشاشية، كما أدوا العديد من الأدوار المهمة على مستوى التجارة الخارجية. أما على المستوى الفكري، فقد ألف الموريسكيون في بداية القرن السابع عشر في تونس عددًا من المخطوطات الفريدة باللغة الإسبانية التي كانت في الأساس موضوعاتها الجدل الديني، والعقيدة والعبادات.

كيف تحايل الموريسكيون على محاكم التفتيش؟!

جمال عبدالرحمن – باحث مصري

إزاء تعنت محكمة التفتيش لجأ الموريسكيون إلى بعض الحيل؛ لكي يتمكنوا من أداء شعائر الإسلام من دون أن يكتشفهم أحد. كان الوضوء جريمة في نظر القانون، لكن الاستحمام لم يكن جريمة؛ لذلك كان الموريسكي يستحم في النهر بدلًا من أن يتوضأ. كانت الصلاة «جريمة» أخرى؛ لذلك كان الموريسكي إذا أراد الصلاة، يصلي في بيته ويكلّف صديقًا بالوقوف في الشارع، لكي يحذّره إذا رأى قسيسًا قادمًا، وبالطبع كان من يقف في الشارع يدّعي أنه جاء لتحية صديقه وأنه يناديه لكي يخرج.

صيام رمضان

من الذي كان يعلم بالشهور القمرية، وبالتالي بحلول شهر رمضان؟ موريسكيون قليلون. كيف كانوا يعلمون إخوانهم بحلول شهر رمضان (وبأخبار تخص الأمة الموريسكية: انتصارات الأتراك مثلًا)؟ ابتكر الموريسكيون مهنة البغّالين؛ يعني استخدام البغال لنقل البضائع مقابل أجر. كانت تلك المهنة مجرد غطاء لعمل سِرّيّ، فالبغّال كان يتحرك بسهولة بين القرى ويحتك بالناس من دون أن يعترضه أحد؛ ولذلك كان بإمكانه إبلاغ الناس بمقدم شهر رمضان، أو بأية أخبار تهم الموريسكيين. (سنرى لاحقًا كيف تمكّن البغّالون من إبلاغ الموريسكيين بموعد ثورة البشرات في سرية تامة بحيث فوجئ المسيحيون باندلاع الثورة).

في شهر رمضان كان على الموريسكي أن يستيقظ ليلًا لكي يتسحّر، وكانت هناك مشكلة في إيقاظ الناس، لكن أحدهم وجد الحل: سيكلّفون من يمر على بيوت الموريسكيين قبل الفجر بساعة، بحجة التحرك مبكرًا لرعي الأغنام. وإمعانًا في التخفي، اختاروا للقيام بالمهمة رجلًا مسيحيًّا أبًا عن جد، وكلّفوه بإيقاظهم «لرعي الأغنام» مقابل أجر، وظل ذلك المسيحي يوقظ الموريسكيين، فيتسحرون ويؤدون صلاة الصبح، ثم يسوقون أغنامهم إلى حيث المراعي. كانت هناك مشكلة أخرى في شهر رمضان: كيف سيبررون للجيران أنهم لا يتناولون طعام الغداء؟ بعض الأسر كانت تدّعي أنها ستبيت في الحقول لحراسة محاصيلها، وهكذا كانوا يمارسون حياتهم بحرية في الحقول، بعيدًا من الرقابة، فيصومون، ثم يفطرون بحلول المغرب، ويتسحرون قبل الفجر من دون عائق.

أما الحج، وهذه هي المفاجأة. هل يظن أحد أن يسعى الموريسكيون إلى الحج في تلك الظروف؟ لقد حددوا طريقًا يذهب الموريسكي عبرها إلى بيت الله الحرام ثم يعود، من دون أن تفطن السلطات إلى وجهته. لم يستسلم الموريسكيون للظروف، بل ابتكروا الحيلة تلو الحيلة؛ لكي يتمكنوا من أداء شعائر الإسلام، وهم يدعون الله أن يغفر لهم تقصيرهم.

الموريسكيون في التاريخ والأدب

الأندلسي والموريسكي

صبحي موسى – كاتب مصري مؤلف رواية «الموريسكي الأخير»

منذ سقطت الأندلس في أيدي الإسبان وهي كالفردوس المفقود في الثقافة العربية والإسلامية، فطالما كتب عنها الشعراء والروائيون، ومع بزوغ القضية الفلسطينية في الأفق أصبحت الأندلس المعادل الموضوعي في الأدب العربي لخروج الفلسطينيين من قراهم وبيوتهم، وتوالت الأعمال الإبداعية التي ربطت بين كلتا المأساتين سواء على نحو خفي أو مباشر، بدءًا من جورجي زيدان الذي كتب «فتح الأندلس»، وأحمد أمين صاحب «الأنشودة الموريسكية»، وصولًا إلى «ليون الإفريقي» لأمين معلوف، و«ثلاثية غرناطة» رضوى عاشور، و«ظلال شجرة الرمان» طارق علي، و«البيت الأندلسي» واسيني الأعرج، و«راوي قرطبة» عبدالجبار عدوان، و«حصن التراب» أحمد عبداللطيف، و«سر الموريسكي» محمد العجمي، وغيرهم كثيرون.

الأندلسي

لكن عادة ما يخلط بعضٌ بين مصطلحي «الأندلسي» و«الموريسكي»، فالحضارة الإسلامية في الأندلس استمرت 781 عامًا، وحين أخذت في الانحسار وتوالى سقوط مدنها واحدة بعد الأخرى، لم يحدث ذلك فجأة، فقد استمر الأمر نحو أربع مئة عام، بدءًا من سقوط طليطلة عام 1084م حتى سقوط غرناطة عام 1492م، وكلما سقطت مدينة كان الإسبان يخيرون أهلها بين تسليمهم بحكم الإسبان لهم، أو الهجرة إلى غيرها من مدن الإسلام، فكان بعضهم يهاجر سواء إلى المدن الأخرى مثل قرطبة وغرناطة وإشبيلية وبلنسية وملقة وغيرها، أو يعود إلى المغرب في الشاطئ الجنوبي للبحر، ومنها يرتحل إلى مدن المشرق العربي سواء في مصر أو الشام أو الجزيرة العربية، وبخاصة أن رحلة الحج تمرّ بهذه البلدان، وكان بعضهم يفضل الإقامة فيها، سواء لأن جذوره الأولى منها، أو لأنها كلها بلاد الإسلام، وهؤلاء يسمون الأندلسيين، ومنهم عائلات شهيرة مثل: التميمي، والشطبي، والقرطبي، والطرطوشي، ومنهم متصوفة وأولياء كبار مثل: المرسي أبو العباس، صاحب المسجد الشهير في مدينة الإسكندرية.

الموريسكي

أما الموريسكيون فهم الذين هاجروا بعد سقوط غرناطة، وتحديدًا هم الذين خُيِّروا بين التنصير الإجباري أو الرحيل عن الأندلس، وذلك بعد صدور قرار التنصير عام 1496م، ومن ثم ظهر لأول مرة مصطلح موريسكي، الذي يعني النصراني الجديد، أو المغربي قليل الشأن، والذي على إثره بدأت هجرات الموريسكيين نحو الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط، التي استمرت نحو مئة وعشرين عامًا، هاجر فيها أكثر من مليون نسمة قسريًّا بسبب الاضطهاد الديني، وانتهت بالطرد الجماعي لهم؛ إذ لم يستطع ملك إسبانيا فليبي الرابع أن يحتمل مزيدًا من الثورات والقلاقل داخل بلاده، فقررت حكومته بعد ثورة الموريسكيين في بلنسية طرد الموريسكيين منها، ثم امتد القرار من بلنسية إلى كل الموريسكيين في مختلف أنحاء البلاد، فاستمر تهجيرهم القسري من 1609م إلى 1613م؛ لتمتلئ مدن المغرب العربي بهم.

اضطهاد معاكس

لكن الموريسكيين عانوا مرة أخرى اضطهادًا دينيًّا معاكسًا؛ إذ نظر إليهم كثيرون على أنهم نصارى وليسوا مسلمين، فكثير منهم كان يحمل أسماء مسيحية، ومن ثم ارتحل بعضهم من المغرب العربي إلى بقية البلدان الإسلامية، سواء في آسيا أو إفريقيا، وبعضهم فكر في العودة إلى شواطئ الأندلس من جديد، وقلة منهم تمكنت من الهروب عبر الجبال مع الغجر إلى فرنسا، وبعضهم حُكِمَ عليه بالتجديف مع العبيد على السفن الذاهبة إلى العالم الجديد، فقد اكتُشِفَت أميركا اللاتينية في العام نفسه الذي سقطت فيه غرناطة 1492م، ومع هؤلاء انتقلت الفلامنكو والموسيقا الأندلسية إلى أميركا اللاتينية، مثلما انتقلت العمارة وطرائق الري الأندلسية المتطورة إلى المغرب العربي، وصارت في كل مدينة أحياء لهم، وعرفت مدن كاملة باسمهم، مثل «تطوان»، و«شفشاون»، و«فاس» في المغرب، و«زغوان»، و«بنزرت» في تونس، و«القليعة» في الجزائر، تلك التي هاجر إليها نحو ثلاث مئة عائلة بحسب المؤرخ الإسباني لويس مارمول كارباخ. وفي مصر بحسب الدكتور حسام محمد عبدالمعطي في كتابه «العائلة والثروة » استوطن الموريسكيون شمال الدلتا، وخصوصًا في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، فأنشؤوا العديد من القرى التي حملت أسماء أندلسية مثل الحمراوي، وإسحاقة، وأريمون، ومحلة موسى، وسيدي غازي، وكفر الشيخ، وسيدي خميس، والناصرية، ومحلة دياي، وقطور، والشاطبي، والمنشية وغيرها. ومنهم عائلات نقيطة، وديلون، وجبريل، والحوني، والعادلي، والصباحي، والطودي.

جريمة إنسانية لم تنتهِ

عبدالقادر بوباية – باحث جزائري

تمكن المسلمون من إقامة دولة مترامية الأطراف امتدت حدودها من الصين شرقًا إلى البحر المحيط (الأطلسي) غربًا، ومن أواسط آسيا شمالًا إلى بلاد السودان جنوبًا، وكانت بلاد الأندلس من المناطق التي فتحها المسلمون عام 92هـ (711م) على يد طارق بن زياد الولهاصي النفزي، مولى موسى بن نصير، والي بلاد المغرب على عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك، واستمر حكمهم للعدوة الأندلسية نحو ثمانية قرون، وتمكنوا من تشييد حضارة لا تزال آثارها تدل على العظمة التي وصلوها في تلك القرون التي كانت فيها بقية القارة الأوربية تعاني ويلات التخلف في المجالات كافة.

معالم حضارة الأندلس

ومن أبرز المعالم التي تدل على ذلك المسجد الجامع في قرطبة الذي بناه عبدالرحمن بن معاوية (756- 788م)، ووسّعه كل من عبدالرحمن الناصر، والحكم المستنصر بالله، والمنصور محمد بن أبي عامر، ومدينة الزهراء التي بناها عبدالرحمن الناصر لدين الله بداية من 936م، ومئذنة جامع إشبيلية التي شيّدها أبو يوسف يعقوب المنصور سنة 1197م لتخليد انتصاره على النصارى في موقعة الأرك سنة 1194م، وقصر البديع الذي شيده المعتمد بن عباد، وقصر الحمراء في غرناطة الذي شيّده أبو عبدالله محمد بن يوسف ابن الأحمر، وأشهر أجنحته «بهو السباع» الذي أنشأه السلطان محمد الغني بالله (1354- 1391م)، وغيرها من المآثر العمرانية التي لا تزال قائمة، وتجلب إلى إسبانيا أكثر من ستين مليون سائح سنويًّا، ويدر هذا العدد ملايين الدولارات على الخزينة حيث تعد السياحة المورد الرئيس لخزينة المملكة الإسبانية.

وفي أثناء وجود المسلمين في الأندلس، ظلت الروابط وثيقة بينهم وبين إخوانهم في العدوة المقابلة، كما استمر التأثر والتأثير بينهما في المجالات كافة، وعندما بدأت حركة الاسترداد المسيحي كان المغاربة في مقدمة المتطوعين لنجدة إخوانهم، وعندما فقد المسلمون ممتلكاتهم في بلاد الأندلس، كانت مختلف بلدان المغرب الملاذ الأقرب للفارين بدينهم من البطش الإسباني الصليبي.

شروط أهل غرناطة

من جملة الشروط التي شرطها أهل غرناطة على ملك الروم أن يُؤمِّنهم على أنفسهم وبلادهم ونسائهم وأبنائهم ومواشيهم وجنّاتهم ومحارثهم، وجميع ما بأيديهم وغيرها من الشروط، وقد كتب لهم ملك الروم بذلك كتابًا، وأخذوا عليه عهودًا ومواثيق في دينه مغلظة على أنه يوفي لهم بجميع ما شرطوه عليه، وفي يوم 21 من المحرم 897هـ/ 25 نوفمبر 1492م وُقِّعت معاهدة دولية بين سلطان غرناطة أبي عبدالله محمد بن علي بن سعد النصري (Boabdil) وفرناندو وإيزابيلا ملكَيْ قشتالة وأراغون وليون وصقلية، وبموجبها التزم السلطان النصري بتسليم غرناطة للملِكيْنِ النصرانيين مقابل شروط عليهما احترامها، والسهر على تطبيقها.

وكان يُفترض على ملكي قشتالة وأراغون الالتزام بهذه الشروط، ولكن معظم بنود المعاهدة انْتُهكت من النصارى، الذين أعلنوا حربًا شعواء على من بقي من المسلمين في بلادهم، حيث تعرّضوا إلى الإبادة في البُشارات ووادي آش ومالقة وغيرها.

إن ما وقع لمسلمي مملكة غرناطة على يد جيش إيزابيلا وفرناندو ورجال كنيستهما ومحاكم التفتيش التي أنشئت لمعاقبة المسلمين، ومنعهم من ممارسة عبادتهم، والتمتع بممتلكاتهم لا يُضاهيه بتاتًا ما تعرّض له اليهود في الحرب العالمية الثانية على أيدي النازية الألمانية حسب الرواية المزعومة للحركة الصهيونية، ولا تزال متاحف كثيرة في إسبانيا تعرض وسائل التعذيب الجهنمية التي اخترعتها محاكم التفتيش لتعذيب المسلمين، وإجبارهم على التنصر.

بناءً على ما سبق ذكره؛ يمكن القول: إن الحديث في القضية الموريسكية كجريمة إنسانية لم ينتهِ، ولذلك فإن الخوض في الموضوع المؤلم لنا نحن المسلمين؛ وبخاصة المتخصصون في التاريخ الأندلسي ما زال قائمًا، ويجب التكتل من أجل مطالبة الحكومة الإسبانية بالاعتذار لهم، ومنحهم حق العودة إلى وطن أجدادهم على غرار ما حدث مع اليهود السفارديم على الرغم من أنهم كانوا أقل عددًا، وأقل إمكانات مقارنة بالمسلمين.

مفاتيـح البيوت الموريسكية

مــحـمــد أحمد بنيس – شاعر مغربي من أصول موريسكية

يصعب الجزم باحتفاظ بعض العائلات الموريسكية بمفاتيح بيوتها في الأندلس، التي يفترض أنها توارثتها على مدار القرون الخمسة الأخيرة. أعتقد أن هناك مساحة من الأسطورة في ذلك. وهي أسطورةٌ كان الخروج الدراماتيكي من الفردوس المفقود بحاجة إليها في لحظة تاريخية فارقة. هناك عائلات أندلسية احتفظت بمفاتيح بيوتها التي تركتها وراءها في مدن الأندلس وبلداتها، لكن هل يمكن أن تصمد هذه المفاتيح في انتقالها من جيل إلى جيل حتى الآن، وبخاصة أن الموريسكيين باتوا جزءًا من النسيج المجتمعي والأهلي والثقافي في البلدان التي هاجروا إليها؟ الاحتفاظ بهذه المفاتيح يتطلب قدرًا من الوعي الذي يفترض أنه ينتقل من جيل إلى جيل؛ الوعي برمزية هذه المفاتيح وقيمتها العائلية والتاريخية والثقافية.

بالتوازي مع ذلك، لا تمتلك مدننا العربية أرشيفًا أهليًّا ومجتمعيًّا يسمح بالتعرف إلى أسماء العائلات التي سكنتها أو التي وفدت إليها في أزمنة معينة، والأحياءِ والمنازل التي سكنتها وغير ذلك. طبعًا يُفترض أن تحفظ ذلك سجلاتُ البلديات ومجالس الأحياء والحارات والمستشفيات والمحاكم والإدارات المختلفة. وهذا أمر لم يكن متوافرًا في البلدان التي هاجر إليها الموريسكيون بسبب البنية الاجتماعية التقليدية آنذاك.

ترتيب الذاكرة الموريسكية

أمّا حق الموريسكيين في العودة إلى الأندلس (إسبانيا)، فأعتقد أن الأمر ينبغي النظر إليه من جوانب مختلفة؛ إذ يصعب النظر إليه بمعزل عن التحدي المرتبط بإعادة تركيب الذاكرة الموريسكية والمصالحة معها. وهو ما يتطلب قدرًا من الجرأة من الدولة الإسبانية، بمختلف مكوناتها، للإقرار بمسؤوليتها عما لحق بالموريسكيين من اضطهاد. وعلى الرغم من أنها فتحت هذا الملف منذ سنوات على درب إعادة الاعتبار لأعقاب الموريسكيين الذين طردتهم إسبانيا قبل قرون، فإن ذلك لا يكفي، فهي ترفض، أو بالأحرى، تتجاهل مسألة تقديم اعتذار لهم كما فعلت مع أعقاب اليهود السفارديم الإسبان الذي طردوا سنة 1492م. ذلك كله يلقي بظلاله على مسألة العودة، التي لا يمكن فصلها، كذلك، عن سياقاتها الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المرتبطة بإشكالية الهجرة، فكل البلدان التي يوجد فيها أعقاب الموريسكيين توجد في الجنوب، بما يحيل إليه هذا المفهوم من دلالات اقتصادية وسياسية، بمعنى أن العودة ستكون لأسباب اقتصادية واجتماعية على الأرجح، على الأقل بالنسبة لأغلبية هؤلاء المنحدرين من أصول موريسكية.

هوامش:

(١) A B C, Guillermo Ortega: El 523 aniversario de la Toma vuelve a unir historia y tradición en Granada, Guillermo Ortega, 2, enero, 2004.

(٢) La Razón, Lorena Velasco: “Toma de granada: el día que Boabdil “El Chico” entrega la ciudad a los Reyes Católicos”, 2, enero, 2024.

(٣) MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: Historia de los heterodoxos españoles, Librería católica de San José, Granada, 1880, II, p. 632.

(٤) MARAÑÓN, Gregorio: Expulsión y Diáspora de los mariscos españoles, Taurus, Madrid, 2004, pp. 102-103.

(٥) BÉCQUER, Gustavo Adolfo: Historia de los Templos de España – Toledo-, publica y prologa Fernando Iglesias Figueras, 120-1.

(٦) BEBUMEYA, Gil: “Estampa de García Lorca”, Gaceta Literaria, Madrid, 15, 1, 1931, Obras Completas, VI, prosa, I, p, 509.

(٧) GIBSON, Ian: Federico García Lorca, Grijalbo, Barcelona, 1985, vol. I, p. 477.

(٨) كاردياك، لوي: «الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، المجابهة الجدلية (1492ـ 1640م)»، ترجمة عبدالجليل التميمي، مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل، تونس، 1983م، ص 83.

(٩) مجهول: كتاب «نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر، تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب»، ضبطه وعلق عليه الأستاذ الفريد بستاني، مكتبة الثقافة الدينية، 1423هـ/2002 م، الظاهر، ص 49.

(١٠) Miguel Angel Ladero Quesada: La “Reconquête”, clef de voûte du Moyen Âge espagnol. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public. Année 2002.Volume 33.Numéro 33.pp: 23-45.

(١١) فيسنت كانتاريو: «حرب الاستعادة الإسبانية، هل هي حروب كلونية مقدسة ضد الإسلام». ترجمة: الدكتور أبوبكر باقادر. مجلة الاجتهاد اللبنانية. العدد 29. السنة السابعة. خريف 1995م. ص 64-65.

(١٢) Carlos de Ayala Martínez: Las Cruzadas. Silex ediciones.2004. p 85.

(١٣) قاسم عبده قاسم: «ماهية الحروب الصليبية». سلسلة عالم المعرفة. الكويت. مايو 1993م.ص 43.

(١٤) Jean Flori:Guerre sainte, jihad, croisade. Violence et religion dans le christianisme et l’islam. Editions du Seuil, 2002. P: 209-210.

(١٥) José Juan Cobos Rodriguez: la visión del otro en la historiografia, aproximacion a los autores locales.Editorial vision net. Madrid. 2005. P 37.

بواسطة الفيصل | يناير 1, 2024 | الملف

خلدون النبواني– كاتب سوري

في مؤلفه الأشهر «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» (1905م)، يفترض عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر أنه في مقابل الكاثوليكية المحافظة، فإن الإصلاح البروتستانتي التجديدي وما تضمنه من منظومة أخلاقية جديدة في المسيحية هو ما دفع بتطور الرأسمالية قدُمًا إلى الأمام. بمقاربة لا تخلو من ذاتية وشيء من التحيز، رأى فيبر أن البروتستانتيين يعملون أكثر من نظرائهم الكاثوليكيين وهم يربحون بالتالي أكثر منهم، وأن ما تميزوا به من السعي وراء الربح «دائم القدرة على التجدد» و«البحث عن المردودية» والقدرة على مراكمة رأس المال هو ما صاغ روح الرأسمالية الغربية الحديثة.

ماكس فيبر

على خلاف ماركس الذي منح الأولوية للبنية التحتية (الاقتصاد خاصة) في تغيير البنية الفوقية (بما فيها الدِّين)، يجعل فيبر من الدِّين محركًا للاقتصاد. هكذا يُجري فيبر مفاضلتين مزدوجتين في آنٍ؛ فهو يعطي أولًا الأسبقية للديني على الاقتصادي، ويمنح ثانيًا الأولوية للبروتستانتية على الكاثوليكية؛ مذهبَي الديانة المسيحية البارزين. لكن إذ تنحصر نظرية فيبر التفاضلية تلك في إطار المسيحية الغربية، فإن أحد ناقديه البارزين وهو فيرنر سومبارت سيوسع من دائرة المقارنة، ويمنح الفضل في تطور الرأسمالية الحديثة لليهود بدلًا من البروتستانت.

بين أولوية الدين على الاقتصاد (فيبر) أو أولوية الاقتصاد على الدين (ماركس) ينقسم علماء الاجتماع والفلسفة في مقاربة تلك العلاقة المعقدة بين الدين والاقتصاد. على الرغم من عيوب التحيز الواضح فيها، فإن نظرية فيبر-التي تمنح القيمَ الدينية أثرًا جوهريًّا على العملية الاقتصادية المزامنة لها سلبًا أو إيجابًا وذلك وفقًا لدرجة حداثتها وعقلانيتها وواقعيتها، أو تخلفها وجمودها- تظل مقاربة مهمة تحولت إلى مرجعية كلاسيكية في تناول إشكالية التأثير المتبادل بين الديني والاقتصادي. وعلى الرغم من اعترافنا بهذه الأهمية، فإن هذه الورقة ستبتعد من رؤية فيبر هذه في نقطتين اثنتين: الأولى هي أننا سنكتفي بالبحث هنا في أثر الاقتصاد في تحرير القيم الدينية لا العكس. والثانية هو أننا لن نقع في خطأ فيبر في المفاضلة المذهبية كما فعل هو بين مسيحية بروتستانتية وأخرى كاثوليكية، فمثل هذه المقاربة تظل خطيرة من حيث الدلالات الاجتماعية والسياسية ويمكن جرها إلى ميدان الحرب الزائفة المؤسفة بين المذاهب. وإننا إذ نحاول تجنب المنزلق الذي وقع فيه فيبر فإننا سنتجنب كذلك تلك الاقتصادوية الماركسية التي طغت على تناول علاقة الاقتصاد بالدين بعد ماركس وبخاصة على يد إنجلس والماركسية اللينينية وما بعدها التي تعيد كل ما يحدث في العالم إلى الاقتصاد والصراع على الربح ومراكمة رأس المال.

تقوم أطروحتي هنا على فكرة أن الدولة الوطنية الحديثة الحريصة على تنمية اقتصادها وتطويره وازدهاره تحتاج، من أجل هذا الهدف، إلى سن وتشريع أنظمة وقوانين سلِسة، مرنة، حديثة تضمن حركة رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات وحركة البضاعة وحرية التجارة وعمل البنوك ونظام الاقتراض المصرفي والتمويل وسهولة وسرعة الحوالات المالية ونظم الأتمتة المصرفية والرهانات والبورصة والبيروقراطية (بمعناها الإيجابي: أي المأسسة الإدارية الاختصاصية)،… إلخ. لا شك أن وجود مثل هذه الترسانة القانونية التشريعية ووضعها موضع تطبيق أمر حاسم وجوهري لا غنى عنه لحياة وتطور أي اقتصاد.

لكن وجود قوانين تسهل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات لا تكفي وحدها لازدهار الاقتصاد الوطني لأي بلد مهما كانت ثرواته الطبيعية أو البشرية أو موقعه الجغرافي أو الإستراتيجي إذا كانت تسوده اضطرابات أمنية داخلية أو صراعات دينية مذهبية أو طائفية أو عرقية أو تهيمن عليه منظومات قيم محافظة دينية ذات توجه زهدي عازف عن الدنيا، بل مستنكر لكل أشكال الحياة بما فيها الاقتصاد.

الحداثة والتحديث

وإذ تتحمل الدولة بشكلٍ أساسي مسؤولية توفير الأمن والسلم الداخليين ويتوجب عليها (إذا كانت ذات إرادة وطنية) خلق الأجواء المناسبة للتحديث الفكري والإصلاح الديني والانفتاح الاجتماعي فإن أكثر ما يمكن أن يساهم بمثل هذه المهمة الأخيرة هو النهوض الاقتصادي. وبمعنى أوضح -وهذه فكرتي الأساسية- ليس الإصلاح الديني شرطًا سابقًا على نمو الاقتصاد بالضرورة (كما رأى فيبر)، وإنما هو في الأغلب أحد النتائج المباشرة لنهوضه؛ فهو يقطره خلفه إذا ما توافرت الشروط الضرورية لنهوض الاقتصاد في ظل دولة قوية مستنيرة قادرة على ضمان الأمن ومحاربة قوى التخلف لفتح البلد والمجتمع على التحديث والحداثة.

لكن دعوني أميِّز هنا بيت التحديث والحداثة. فلا يكفي التحديث الذي قد يقتصر على إيجاد البنى التحتية والترسانات القانونية والمؤسسات الحديثة لولادة الحداثة التي تظل أكثر من التحديث المادي، وإنما هي روح هذا التحديث (لو استعرنا مصطلح فيبر) وجانبه الفكري/ الفلسفي القائم على خلق تصورات جديدة لعلاقة الإنسان بالآخرين وبالدولة، وبالوجود ككل. في العديد من البلدان الغنية قد نجد تحديثًا من دون حداثة، فنشهد فيها تطورًا في العمران والأبنية والجسور والقصور والمطارات والمؤسسات، لكن يظل البلد محكومًا بعقلية محافظة ما قبل حداثية. مثل هذا التحديث لا يتجاوز مستوى الشكل والمظهر، ينطبق عليه قول الشاعر السوري نزار قباني: «لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية». التحديث الحقيقي هو من يستطيع أن يغير في الذهنيات والعلاقات الاجتماعية ويفتح الأبواب أمام الوعي المحلي لتجاوز عوائقه بنفسه وتقديم قراءات جديدة للواقع وللنصوص الدينية ويضطلع بفهم جديد للدين بحيث يقطع مع القراءات الرجعية التي جمدت الشرع وعوَّقت سيرورة الحداثة والتحديث معًا.

قد تنجح دولة ما إذن في عمليات التحديث إذا توافرت لديها الموارد والثروات والإرادة الوطنية لقادتها، لكن الحداثة تحتاج إلى تضافر عوامل أخرى مثل حضور المفكرين والفلاسفة والمصلحين الدينيين. يتيح الاقتصاد الناهض والإدارة السياسية الوطنية المستنيرة إمكانية مستقبلية لسيرورة الحداثة إضافة إلى التحديث فمن مصلحة الاقتصاد والساسة (إذا تمتعوا ببعد نظر) فتح المجتمع وتحرير الدين من تصورات سابقة حجبت وجهه الحضاري الحقيقي.

أثر الاقتصاد في الدين

لا شك عندي أن الاقتصاد المنهار يشكل بيئة اجتماعية راكدة فقيرة تنتعش فيها قراءات متشددة تقيِّد الاقتصاد، أو في أقل الأحوال سوءًا، قراءات زهدية معرضة عن الحياة وفعالياتها. وقد بينت العديد من الدراسات والأبحاث أن الفقر والبطالة والتخلف في أوساط الشباب المُهملين التي انسدت أمامهم الآفاق هي من أبرز العوامل لتسليمهم دون مقاومة لقوى التطرف والتعبئة الأصولية؛ إذ تستغل هذه القوى الظلامية حاجتهم المادية وفقرهم بتجنيدهم في صفوف الإسلام السياسي برواتب ومغريات مادية، أو تعوض فراغهم وعطالتهم وخواء حياتهم بأن تمنح لوجودهم هدفًا ومعنى كأصحاب عقيدة ومجاهدين في سبيل تحرير السماء من انحرافات الأرض.

هكذا يتكرس الجمود العقائدي في زمن الركود الاقتصادي الطويل والمزمن الذي تنتعش فيه القراءات الظلامية بما تحمله من ثقافة الموت التي تصور الحياة بوصفها امتحانًا يوميًّا مرعبًا أو نفقًا مخيفًا تكفي زلة قدم واحدة فيه حتى يسقط المؤمن في قعر جهنم وتصور النشاط الاقتصادي وكأنه تناقض أنطولوجي أزلي مع الدين فتحث على الإعراض عن الدنيا الفانية الزائفة وتكريس حياة المؤمن للتنسك والعبادة انتظارًا ليوم الدينونة الأبدي والحياة الأخرى فيما وراء هذا العالم الزائف. هكذا تولد الظلاميات من رحم الفقر والبطالة والإهمال الاجتماعي وغياب المرجعيات التنويرية، ويصبح الدين عسرًا لا يُسرًا، وعقيدة موت لا عقيدة حياة. لا شك أن مثل هذه القراءات والتعاليم لا تضر فقط بالاقتصاد وإنما بحياة الفرد والمجتمع والدولة. لا شك إذن في أن هيمنة مثل تلك المرجعيات الدينية الرجعية المتخلفة تخلق في الدولة والمجتمع كثيرًا من الأمراض الاجتماعية التي لا تخنق أي اقتصاد وطني وتشلّ حركته فحسب وإنما تسيء إلى الدين والدنيا معًا.

في مقابل عقائد الموت تلك، يفتحُ الاقتصاد القوي الناهض الباب على مصراعيه أمام قراءات مستنيرة وإصلاح ديني وتحرر فكري وانفتاح اجتماعي تنمو فيه قيم التسامح والتعايش ليس فقط بين الناس في المجتمع وإنما أيضًا في العلاقة بين الدين والاقتصاد والقوانين التشريعية، حيث يقلُّ التعصب وتتفتح القيم الحديثة، ويعيش المؤمن بطمأنينة رُوحية واكتفاء مادي في عصره وفي دنياه بدل الإعراض عنها فيحيا فيها دون قلق وتوتر وخوف عصابي من الحياة والآخرة، ومن الدنيا والدين معًا. في مثل هذه الظروف الناهضة والحضارية نكتشف إذن الكامن الديني الإيجابي بوصفه دينَ يسرٍ لا عسرٍ، دينَ عملٍ وفاعلية لا دين تواكل وإعراض عن الحياة، ويتكشف الدين عن قدرته الكبيرة في التأقلم مع الاقتصاد، بل دفعه قدمًا إلى الأمام لا الاكتفاء بالسير خلفه كظله، وذلك بالحض على العمل والإنتاج والحياة.

هكذا يساهم الانتعاش الاقتصادي الوطني السليم والمعافى في محاربة الفكر الأصولي والرجعية الدينية، ويوصد الباب أمام الإرهاب فهو يُمهّد الطريق للإصلاح الديني والحداثة الفكرية والنهوض الاجتماعي ويبث قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف. هكذا وفي أثناء حفره مساره العريض الحر ينقي نهر الاقتصاد قوي التدفق المجتمعَ من الشوائب الحضارية التي علقت فيه. تُذكّرني حاجة الاقتصاد إلى تذليل القوانين والعقبات الاجتماعية وبنى المعتقدات التي تعوق حريته بما عُرف في الاقتصاد السياسي ﺑ«مبدأ عدم التدخل» الذي ساد النظريات الاقتصادية الفرنسية في القرن الثامن عشر والذي كان شعاره «دعه يعمل، دعه يمر»؛ إذ كان يدعو الدولة إلى عدم التدخل في الأمور الاقتصادية.

لكن حين يواجه الاقتصاد واقعًا دينيًّا محافظًا رجعيًّا متخلفًا نكون عندها أمام إمكانيتين اثنتين: فإما أن تنتصر قوى المحافظة الدينية على حركة التطور والتحرر التي يحبل بها الاقتصاد فتعوق حركته وتعطل تطور المجتمع، وإما أن تنجح رافعة الاقتصاد في حمل التحديث للقراءات الدينية فتغير بالتالي من نظرة الناس والمجتمع وتصوراتهم عن العالم والحياة. في الحالة الثانية لا يتراجع الدين أو ينحرف أتباعه، كما ينعق أصحاب المرجعيات الظلامية، وإنما يشهد حياة جديدة ويعطي أفضل ما فيه كاشفًا عن قدراته الحقيقية في الانفتاح على الآخر وثقافته واختلافه وتقبلًا لممارساته وطقوسه وتسامحًا معه والتعايش معه بما يضمن سلامة الاقتصاد وازدهاره. في «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» يذكر فيبر ملاحظة مهمة جدًّا في هذا السياق تؤكد أن العديد من العائلات والمدن والمناطق التي كانت غنية أصلًا قبل مجيء الإصلاح البروتستانتي راحت تتوجه بعد الإصلاح إلى الكنيسة الجديدة. بمعنى أن الثراء هنا لم يشكل مانعًا أمام ممارسة الدين والمحافظة على الجانب الرُّوحي أو العَقَديّ فيه، لكن الثراء ساعد تلك العائلات الثرية على اتباع طريق الإصلاح الديني الذي حررها من قيود الكاثوليكية التي تحجرت مع الزمن وصارت بحاجة إلى إصلاح.

ولعل معظم دول الخليج العربي الحديثة خير مثال على فكرتي عن مساهمة الاقتصاد الوطني الناهض في تقديم وجه حديث للإسلام كدين تسامح وتعايش ودين دنيا وإقبال على الحياة وتوازن نفسي وطمأنينة روحية. فنهوض الاقتصاد الوطني وما نتج عنه من رخاء اقتصادي للمواطن الخليجي الذي توافرت له ضمانات العيش المادي الكريم ووسائل الراحة وإمكانيات الاستثمار والعمل الذي تجيزه قوانين سلسلة تسهل من حركة المال والأعمال والتجارة والقوانين التشريعية التي تتجاوز العقبات الشرعية التي يمكن أن تعرقل خطوات الاقتصاد السريعة (مثل إيجاد البنوك الإسلامية لتجاوز مشكلات الفائدة التي تتعامل بها البنوك والمصارف الحديثة والتي قد تفهم إسلاميًّا بوصفها ربًا)، كل ذلك جعل من الدين الممارس هناك، دين يسر لا عسر، دين طمأنينة روحية لا دين قلق وخوف وتوجس وإحساس بالرقابة والتوتر.

سمح الاقتصاد إذن للمؤمن الخليجي بالاستمتاع بالدنيا والعيش فيها دون ذلك الشعور بالتناقض الأنطولوجي بين الدنيا والدين. وقد كان لتحرر الاقتصاد الخليجي أن رطّب من الجفاف الصحراوي وجعله أكثر تحررًا وخلصه من وهم الهوية القبلية للدين فانفتح المسلم أكثر على الآخر (الذي جاء الخليج مستثمرًا أو تاجرًا أو ناقلًا أو عاملًا إلخ). وقد ساهمت هذه الظروف الحضارية الإيجابية المحمولة على جناح الاقتصاد في الكشف مجددًا عن وجه التسامح والتعايش المشترك وقبول الاختلاف في الإسلام، وهو وجه حجبته طويلًا القراءات المتشددة المغلقة الرافضة للآخر، وهي -مرة أخرى- قراءات تولد في ظروف الفقر والقهر والانعزال الحضاري.

ولعل المملكة العربية السعودية، التي راحت تأخذ مسارًا منفتحًا، هي المثال الأبرز حاليًّا على معقولية هذا الطرح. بإرادة سياسية وطنية شابة وطموحة راغبة في التغيير وبوعيها بضرورة فك اعتماد اقتصاد ذلك البلد النفطي على البترول الذي لن يدوم إلى الأبد، وجدت السعودية ضرورة تحديث قوانين البلد لتسمح للاستثمارات الأجنبية بإمكانية الاستثمار وتوطين شركاتها في بلد كانت قوانينه الدينية تنفِّر رؤوس الأموال الخارجية. هكذا راح الإسلام في المملكة العربية السعودية بدوره يتحرر من القراءات المتشددة، بل يصفي حساباته معها لفتح الأبواب أكثر على الإصلاح الديني والفكر النقدي، والفلسفة والفنون أيضًا. فعندما تبدأ البلد في عملية البناء والنهوض تنهض معها أو خلفها، بقوة التغيير، روح الشعب وطرق التفكير والذهنيات وتتكسر قشور التشدد الصلبة ويتكشف الدين عن يسر حقيقي ويتحول إلى ممارسة حقيقية تعطي الدين أفقًا حضاريًّا جديدًا وعمرًا جديدًا يخرجه من مأزقه الحضاري المزمن الطويل.

أظن أن مفتاح التحرر الإسلامي كذلك في بلدان إسلامية غير عربية مثل إندونيسيا وماليزيا كان الاقتصاد أيضًا. فالطموحات الاقتصادية لبلد مثل ماليزيا أراد التشبه باقتصاد نمور آسيا الأربعة في العقد الأخير من القرن الماضي قد دفعته نحو تحرير الإسلام الشعبي البسيط من عقد الخوف من الحرية ورهاب الآخر.

هكذا يسهم الاقتصاد في مساعدة الدين على التجدد والانفتاح والتأقلم مع روح العصر، بل وصياغتها ضامنًا بذلك للإنسان حريته وتحقيق ذاته دون أن يتخلى بذلك عن دوره الجوهري كدين يضمن الطمأنينة الروحية والسلام الداخلي وتحقيق مكارم الأخلاق والهداية والتعايش والتسامح بين البشر.

الدين في الصين ومجتمع السوق والدولة[]

جاك بارباليت[] – عالم اجتماع أسترالي، ترجمة: حمدي عبدالحميد الشريف – كاتب ومترجم مصري

متى نظرنا إلى المناقشات السائدة حول العلاقة بين الدين والاقتصاد سنجد أن لها بعض التمثلات الرمزية في تفسيرات ماكس فيبر الكلاسيكية المتعلقة بالتقارب الانتقائي بين الكالفينية (Calvinism) وروح الرأسمالية الحديثة. ومع هذا، فإن عرض فيبر للدور الداعم للمعتقد الديني في صعود الرأسمالية وازدهارها قد انعكس في معالجته لتاريخ الصين حيث زعم أن الكونفوشيوسية والطاوية كان لهما تأثير تقييدي مقنع في الترشيد الاقتصادي. ولهذا التحول بعد إضافي، حيث إن النتيجة غير المقصودة لتطور اقتصاد السوق المتوسع والتصنيع المصاحب له في الصين منذ إصلاحات دنغ شياوبنغ في عام 1978م تمثلت في توفير مساحة للتعبير الديني لم يسبق لها مثيل منذ ظهور النظام الشيوعي في الصين عام 1949م، وربما حتى قبل هذا الوقت نظرًا للسياسات السلبية السائدة تجاه الدين من جانب الدولة في أثناء مدة الجمهورية منذ عام 1912م.

دنغ شياوبنغ

سوف يظهر في هذا المقال أن إحياء البوذية والطاوية، وهو إحياء يبدو على المستوى الظاهري أقل ارتباطًا بتعزيز اقتصاد السوق في جمهورية الصين الشعبية من المسيحية، هو آلية مهمة في توفير الاستثمار المطلوب للتنمية الاقتصادية في الصين. إن نمو البوذية والطاوية يجذب ويغذي المساهمين الصينيين المغتربين في اقتصاد البر الرئيس الصيني. ويثير هذا التطور الشكوك حول تفسير ماكس فيبر للتأثير السلبي للتوجهات الكونفوشيوسية والطاوية في النشاط الرأسمالي. وذلك لأن السكان الصينيين في الخارج الذين حققوا نجاحًا اقتصاديًّا يعتنقون بصفة عامة العقيدة الكونفوشيوسية والطاوية التقليدية التي رأى فيبر أنها مسؤولة عن تثبيط تطور التوجهات والممارسات الرأسمالية.

الحرية الاقتصادية أو سياسة عدم التدخل

في الاقتصاد والطاوية: حالة (وو وي[]) Wu Wei

أثبت جوزيف نيدهام، المؤلف المتميز لكتاب متعدد الأجزاء «العلم والحضارة في الصين» (1954-2004م)، أن كل الاختراعات المهمة في تاريخ البشرية تقريبًا نشأت في الصين: ولا تشمل هذه الاختراعات البارود والطباعة فقط، ولكن أيضًا المشروبات الكحولية، والمحامل الكروية، والبوصلة المغناطيسية، والورق، وورق التواليت، وفرشاة الأسنان، وما إلى ذلك.

جوزيف نيدهام

وفي هذا الصدد استعار الاقتصادي الفرنسي فرانسوا كيسناي، عقيدة عدم التدخل الصينية، عمدًا، في تطوير نظريته الفيزيوقراطية. والمغزى من هذه النصوص التي تركها لنا، هو أن الدولة التي تمارس (وو وي) تمارس سلطة أقل، ومع هذا يُنجَز كل شيء وفقًا لاحتياجات الدولة. وليس من الضروري بطبيعة الحال أن نعود إلى أسرة هان للعثور على أدلة تشير إلى ميول الصين قبل عام 1978م نحو مبدأ عدم التدخل أو رأسمالية السوق. فقبل أن تتبنى الصين اقتصاد السوق في الثمانينيات، كان المهاجرون الصينيون الجنوبيون إلى شرق وجنوب شرق آسيا منذ منتصف القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين منخرطين بنجاح في الأنشطة الرأسمالية. وسنبين في القسم الثاني من المقال أن رأسمالية الصينيين المغتربين كانت، وبشكل يثير التناقض، عاملًا فعالًا في التطور الأحدث لسوق رأس المال في جمهورية الصين الشعبية، بمساعدة الدولة الصينية. كذلك فإن الطاوية لا تزال تقوم بدور في نجاح الرأسمالية الصينية، كما فعلت في صياغة مبدأ عدم التدخل في عهد أسرة هان. ومنذ عام 2000م، ظهر في مجلات العلوم الاجتماعية والحزب الصينية عدد من المقالات التي تُطَبَّق فيها المفاهيم الطاوية، وبخاصة (وو وي) والمفاهيم الأخرى ذات الصلة، لفهم تطور وإدارة اقتصاد السوق الصيني.

إدارة الدولة للدين واقتصاد السوق في الصين منذ عام 1978م

من الملحوظ أن القبول المشروط الجديد للدين في جمهورية الصين الشعبية هو جانب من جوانب التحرير الأوسع الذي رافق اندماج الصين في الاقتصاد الرأسمالي الدولي ودخولها إلى المسرح السياسي العالمي. وبينما يستمر قمع الدولة للحركات الدينية مثل فالون غونغ وحركة دونجفانج شانديان الأصغر (والمعروفة أيضًا باسم «البرق الشرقي») في جمهورية الصين الشعبية، فإن الضمانات الدستورية لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية أمور معترف بها لدى المنظمات البوذية والطاوية والكاثوليكية والبروتستانتية والإسلامية التابعة للهيئات الجامعة التي تسيطر عليها الدولة. إن العلاقة بين التحرر الديني في الصين، وبخاصة إعادة بناء المعابد البوذية والطاوية، وبين التنمية -والازدهار المندفع في واقع الأمر- لاقتصاد السوق في جمهورية الصين الشعبية يمكن العثور عليها في بُعد آخر ومتصل لإعادة توجيه الحكومة منذ منتصف الثمانينيات، أي الانقلاب في الموقف تجاه الشتات الصيني.

الرأسمالية والصين وماكس فيبر

ليس حجم نمو وقوة اقتصاد السوق في الصين هو الذي يثير الإعجاب فحسب، بل إنه اندلع ضد كل التوقعات. ويمكن القول: إن النمو الاقتصادي في الصين كان حتميًّا بالتخلي فعليًّا عن الاشتراكية، واحتضان السوق، والانضمام إلى العولمة الرأسمالية. وبوسعنا أن نرى القيود التي تعيب هذه الحجة جزئيًّا في فشل الهند في التمتع بمستويات التوسع الاقتصادي التي حققتها الصين. ومن المهم أن نلحظ، كما ذكرنا آنفًا، أنه في القرنين التاسع عشر والعشرين، شُكِّلَت سلالات تجارية ومالية داخل المجتمعات الصينية في الخارج، وهذا يدل على الطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق فرص السوق من جانب الأشخاص الذين يعتنقون الديانات الصينية. ومع هذا، وفي حجة لا تزال تحظى باهتمام العديد من علماء الاجتماع، أكد ماكس فيبر على أن الديانات الصينية التقليدية والالتزامات العائلية المرتبطة بها تتعارض مع تطور الرأسمالية. ومع هذا، وفي مواجهة النجاح الاقتصادي الصيني الأخير في كل من السكان الصينيين في الخارج وفي جمهورية الصين الشعبية بعد عام 1978م، يجب أن تكون المهمة هي التوضيح من جديد لمسألة كيف يمكن للدين في الصين والبنية الأسرية المرتبطة به أن يكونا مرتبطين بالتنمية الرأسمالية.

إن توصيف فيبر للدين في دولة الصين في كتابه «الدين في الصين» يعنى بإظهار الأساس الثقافي لإخفاق الإمبراطورية الصينية في تطوير الرأسمالية الصناعية العقلانية أو الحديثة. ويرى فيبر أن القيم الصينية التقليدية في العقيدة الكونفوشيوسية عززت توجيه المواهب نحو خدمة الدولة، وإلى المساعي العلمية التي تميل إلى الحفاظ على التقاليد وفي الوقت نفسه إلى ثني عزيمة المفكرين عن الابتكار والإبداع. وعليه؛ فإن الكونفوشيوسية، وفقًا لفيبر، تولد عقلانية تقود الأشخاص إلى التكيّف مع العالم بدلًا من تشجيعهم على تغييره.

فرانسوا كيسناي

إن الأدلة على القيود المؤسسية السياسية والاقتصادية تتحدى مدى كفاية حجة فيبر بأن «رأسمالية المشروعات العقلانية… قد عُوِّقَتْ [في الصين]… بسبب الافتقار إلى عقلية معينة». ومع هذا، ليس الغرض هنا الادعاء أن الكونفوشيوسية والطاوية لا علاقة لهما بفهم العمليات الاقتصادية، وبخاصة نشاط ريادة الأعمال في المجالات الثقافية الصينية. ولكن من المهم أن ندرك، خلافًا لنهج فيبر، أن النتائج الاجتماعية للثقافة، والقيم على وجه الخصوص، ليست داخلية بالنسبة للثقافة أو القيم نفسها ولكنها فعّالة من حيث السياق.

إن ميل فيبر إلى التعامل مع المؤسسات من حيث ما يراه من القيم المتأصلة فيها أدى إلى سوء فهم خطير فيما يتعلق بوظيفة المؤسسات الرئيسة، بما في ذلك الأسرة. ففي كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»، على سبيل المثال، كتب فيبر أن العقيدة أو الدعوة البروتستانتية تولد انفصالًا عاطفيًّا وتزيل شخصية العلاقات الأسرية، وبالتالي تقديم رواد الأعمال الأوربيين في أوائل العصر الحديث كأفراد متحررين من الروابط العائلية والالتزامات التقليدية. وقد ذكر فيبر هذا المنظور حول الأسرة بقوة أكبر في دراساته اللاحقة، وبخاصة في كتابه «الدين في الصين»، حيث قال: إن الأسرة والمجتمع مصدران للقيود التقليدية التي تمنع الروح الرأسمالية المتمثلة في تحقيق الربح في حد ذاته نتيجة للقيم الدينية. ومع هذا، فإن هذه الحجة خاطئة بشكل خطير، سواء للرأسمالية الغربية أو الرأسمالية الصينية. ويمكن القول بالنسبة لمسألة العلاقة في الصين بين الدين والرأسمالية: إن محرك النمو الاقتصادي هو رأسمالية العائلات وليس الأفراد المنعزلين اجتماعيًّا والمشبعين برغبة التملك في كل من أوربا، وفي الشتات الصيني منذ القرن التاسع عشر. ومن هنا كانت العائلات والأسر موردًا للتنمية الرأسمالية.

الدين في الصين وتوسيع هياكل الفرص والموارد

يؤكد العرض الذي قدمه فيبر للطاوية، في كتابه «الدين في الصين»، على ما يراه ثلاث سمات أساسية: نزعتها الصوفية، وتركيزها على الماكروبيوتيك Macrobiotics (= فن الصحة وطول العمر من خلال العيش بتناغم مع البيئة) والخلود، ونزعتها التقليدية- «فهي أكثر تقليدية من الكونفوشيوسية الأرثوذكسية»- المبنية على استخدام التقنيات السحرية. غير أن فيبر في تحليلاته، يخلط بين الطاوية التأملية والطاوية الهادفة والطاوية الهسينية، وهو ما يجعل تقييمه للعولمة لا يقوم على أسس راسخة. إن ادعاء فيبر أن تعاليم لاوتسي أو كتاب «داوديجنغ» تحتوي على «الصوفية التأملية» إنما يعكس ما وُصِفَ بأنه تفسير كونفوشيوسي عدائي الذي قبله على نطاق واسع المبشرون المسيحيون الذين كتبوا العديد من المصادر التي اعتمد عليها فيبر.

وهكذا، لقد أهمل فيبر العقيدة الطاوية نسبيًّا في اعتبارات الدين في الصين، ربما لأنها أضعف مؤسسيًّا من البوذية. ومع هذا، فإن الطبيعة المنتشرة للدين في الصين تعني أن أهميته وتأثيره لا يمكن قياسهما بعدد مؤيديه ولكن بمدى انتشار مفاهيمه. وعلى سبيل المثال، يعتمد النهج التقليدي لربط نجاح الأعمال الصينية في الخارج بالمبادئ الكونفوشيوسية على افتراض أن ديناميات الأسرة الصينية ذات أسس كونفوشيوسية. وهناك أكثر من عنصر من الحقيقة في هذا الافتراض، على الرغم من أنه يتجاهل أهمية الأفكار الطاوية فيما يتعلق بالأسرة والعلاقات الزوجية. وتعمل هذه الأفكار على تقريب وتعزيز المبادئ الكونفوشيوسية المرتبطة بمتانة الأسر الصينية، وبخاصة ما يتعلق بتشجيع الطاوية على اكتشاف المسار «الطبيعي» في العلاقات، وتأكيد أهمية الأنوثة، ومن ثَمّ تشجيع نوع معين من احترام المرأة.

خاتمة

من الممكن النظر إلى الدين في الصين واقتصاد السوق الصيني بوصفهما داعمين بعضهما الآخر بطرق عدة. أولًا، كان إحياء البوذية والطاوية في الصين ما بعد عام 1978م قناة مهمة للاستثمار في اقتصاد السوق لجمهورية الصين الشعبية منذ الشتات الصيني. وثانيًا، يشير نجاح الصينيين المغتربين منذ القرن التاسع عشر في المشروعات الرأسمالية في شرق وجنوب شرق آسيا إلى وجود علاقة إيجابية بين عقلانية السوق من ناحية والدين في الصين والأسرة من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن منظور فيبر الذي لا يزال مقبولًا. وثالثًا، أوضحنا نهج التعامل مع الدين كجزء من جهاز ثقافي فعال في فهم هياكل الفرص للنشاط الرأسمالي، وهو الأمر الذي يشير إلى أهمية عدم التفرد الديني للأديان في الصين عامةً والطاوية خاصًة بالنسبة لارتباطات السوق الناجحة من خلال إدراك الفرص. وقد أشرنا إلى أهمية العلاقة بين السلطة السياسية للدولة والدين. كما وصفنا العلاقة التاريخية الطويلة في الصين بين الدولة والدين بأنها علاقة تنظيم الدولة للدين، وهي علاقة تسودها حلقات قصيرة متفرقة من المحسوبية أو الحظر. وكثيرًا ما تضمنت العلاقات التنظيمية خيارًا مشتركًا للقوى الدينية لأغراض الدولة. ويتجلى هذا في مرحلة ما بعد عام 1978م الحالية من خلال برنامج إعادة ترميم المعابد وتجديدها الذي ترعاه الدولة ولكن بتمويل خاص، الذي يعدّ قناة لاستثمار رأس المال في جمهورية الصين الشعبية من جانب الصينيين المغتربين.

في المقارنة بين الدين في الصين والدين في الغرب، ظهر أن المصطلح الصيني للدين، زونغ جياو، اختُرعَ في القرن التاسع عشر لأنه لم يكن موجودًا من قبل. فلقد كان الدين بالمعنى الغربي الحديث لنظام عَقَديّ مدعوم بالعقيدة والتنظيم والقيادة غائبًا ببساطة عن المجتمع الصيني. وترتبط التقاليد الصينية للمعابد وممارسات الطقوس وممارسي الاحتفالات بالمجتمعات المحلية وإيقاعات احتياجاتهم في أماكن متعددة الوظائف حيث لا يكون لشعائر الدينية سوى القليل من الأهمية وتسود فيها الأصول الأدائية. وفي هذا السياق، فإن إدخال مفهوم «الدين»، كنظام عقائدي لجماعة يقوم على تنظيمها رجال دين محترفون، إنما يتحدى طقوس وممارسات المجتمع التقليدية من خلال فصل «الخرافة» وكذلك «الثقافة» عن «الدين» على حساب الأشكال التقليدية (Ashiwa and Wank, 2009: 9–12; Dean, 2009: 188–91). وعلى هذا فإن اختراع الدين في الصين في القرن التاسع عشر، الذي استند إليه فيبر وساهم فيه، كان بهذا المعنى أداة أخرى لتنظيم الدولة في خدمة التحديث. وأحد جوانب الدين في الصين، إذا استخدمنا المصطلح بفطنة، الذي ظل بشكل أو بآخر خارج نطاق تنظيم الدولة وسيطرتها، وقد أشرنا إليه آنفًا على أنه جوانبه «المنتشرة». وهذا يشمل الأصول المفاهيمية والتنظيمية للتراث الثقافي الموجود في اللغة والمفاهيم. ويُعَدُّ هذا الجانب من الدين في الصين مؤشرًا على فطنة منظومة الأعمال الصينية في توليد هيكل فرص موسع ضروري للمشاركة في السوق.

السوق حقلًا جديدًا للصراع الأيديولوجي

من خلال ابتكار «المنتج حلال»

شهاب اليحياوي – باحث تونسي

تستدعي إستراتيجيات الانتشار الديني الحديثة، بحثًا عن عودة الديني أو اختراقه للمجال العام الذي طالما تحصن تدثرًا بمعقولية الحداثة والعلمنة في وجه الحيز الديني المخصوص[]، مجالات المشترك اليومي في توظيف جديد يعيد ترتيب العلاقة بين الخطاب التجاري والخطاب الديني والأخلاقي أيضًا. فهذه المجالات التي أبرزها اللباس والموضة والاستهلاك اليومي أو المناسباتي للسلع الغذائية، تشكل عوالم ثقافية تشي رساميل اجتماعية وثقافية ورمزية[] تحرك وتبرر السلوك والأفعال الفردية وتمنحها عمقها الجماعي وتجذرها المجتمعي. وقد شكل هذا المنحى إستراتيجية تسويقية للخطاب الديني الإسلاموي اتخذ من اللباس أو الأكل بدرجة أولى والمواد الصحية والصيدلانية والتجميلية والسياحة بدرجة ثانية منفذًا لتسلل الديني إلى التجاري أو استدعاء التجاري إلى عالم الديني في مزيج يستشكل بعمق هذا التوجه التجاري الجديد الذي نشهده منذ مدة والمسمى بالتجارة الحلال أو باختراق يتجاوز اللفظ (العلامة التجارية/حلال)[] إلى توظيف مفاهيم واصطلاحات دينية ضمن مجال البيع والشراء ومنطق جديد للتسويق والترويج يحيلنا إلى معقولية رأسمالية مبتكرة تقوم على تتجير الديني في اتجاه يوسع دائرة وفئات المستهلكين ويخلق سوقًا ومعاملة تجارية مبتكرة ذات فاعلية ومردودية تجارية عالية.

فهل نحن أمام إستراتيجية رأسمالية تسويقية وبالتالي حركة تتجير للدين بغاية تتجاوز دائرته؟ أم إننا أمام ديناميكية جديدة لأدينة الحياة الاجتماعية تتخذ من السوق حقلًا جديدًا للصراع الأيديولوجي ولتنشيط صحوة جديدة بآليات مجددة؟

التجارة الحلال: بين تصور الذات والديناميكيات الاقتصادية

هل ظاهرة التجارة الحلال مصطلحًا وممارسة، هي فعل ديني أو مسيرة دينية كافرة بقناعة أوليفيه روا[] وجيل كيبيل تقبلها قيم السوق أو تلبسها بقيم العلمنة هو أساس فشل ما يسمى بالصحوة الإسلامية في تقديم خطاب هووي ديني نقي؟ أم إننا أمام ديناميكية أدينة للنشاط التجاري في سياق حركة مصالحة المسلم مع سياقه المعيشي الذي يطرح عليه إشكالات يومية تربك فعله وتواصله مع ذاتيته وتمثلاتها ومع وضعياتها الحياتية التي تحكمها قيم ومعانٍ لا تمنح لبعد الهوية في الإنتاج والترويج والتسويق للسلع الاستهلاكية بالذات أهمية؟ فيستشعر المسلم شديد التدين أو المتدين القلق أن مجاله الاجتماعي المشترك يتغافل أو يتجاهل اختلافه وقلقه الهووي، ويجبره على بذل جهد أكبر في فهم بيئته الاجتماعية أو ترغمه بمنطق الحاجة على قبوله والتأقلم مع أشيائه وقيمه.

من هذا المنطلق قد يبدو هذا المدخل القيمي والهووي (هوية دينية للبضاعة) جسر مصالحة المتدين القلق[] مع سياقه الاجتماعي المقلق، أو أنه نافذة المتدين للمجال العام وحضور في حضرة التمايز الذي يرضي صورته لذاته[] ولمنظوره المخصوص للعلاقة بالعالم. فالجاليات المسلمة في البلدان الغربية خاصةً، وفي سائر البلاد الإسلامية عامةً، تعيش قلقًا وحيرة في التعامل مع المنتجات الغذائية الحيوانية بالخصوص لجهلهم بطريقة ذبحها التي تتناقض مع الشروط والنواهي الإسلامية التي تحلل وتحرم استعمالها؛ لذلك فإن حضور التاجر المسلم في الفضاء التجاري أو أفراد هذه الجالية بعلامة «حلال» أو «ذبح على الطريقة الإسلامية» هو خلاص للمسلم من حيرة وتردد يلازمانه معيشيًّا واستبدال تردده ونفوره الاستهلاكي من هذه المنتجات بتبضع مطمئن يطلق ميوله الاستهلاكية ويوسع دائرتها.

أوليفيه روا

أليست، إذًا، كلمة «حلال» التي توضع على غلاف منتج، هي حيلة تجارية تسويقية وتوسيع دائرة الاستهلاك والمستهلكين لا تشكل القيمة الدينية غاية ضمن دينامية أدينة للمجال العام بغاية رسم الفواصل الأيديولوجية وتوسيع حضور المجال الديني الخاص، كما يجوز أن تقرأ الظاهرة ذاتها في منظور تفهمي آخر. فاستدعاء الديني ضمن حقل الاقتصادي يجوز فهمه على أنه ابتكار بمفهومه الشومبتري[] الذي يجعل من التاجر المسلم أو التاجر المتأسلم[] أو الموظف للخطاب الديني في التجارة والمعاملات التجارية مقاولًا يلتقط بذكائه التجاري ومعقوليته الاقتصادية الرأسمالية فكرة جديدة ينجح في تسويقها لخلق ممارسة جديدة (تجارة متأدينة) أو فكرة جديدة أو منتج جديد (بضاعة إسلامية) أو تغيير موقف المستهلكين من منتج ما يمنحه مجالًا جديدًا للانتشار والرواج أو قد يخلق عنصرًا جديدًا في السوق (التاجر المسلم) وخلق مؤسسات اقتصادية وتجارية جديدة (صناعة الحلال) أو في كثير من الأحيان خلق أسواق جديدة لم تكن موجودة وذات قدرة تنافسية وتسويقية عالية.

فسوق الحلال تجاوز بُعده المحلي الموصول بالجاليات الإسلامية ليتوسع إلى البلدان الإسلامية ذاتها، وليشكل سوقًا عالمية للحلال كقطاع اقتصادي جديد موسوم بالقدرة السريعة على النمو وتحقيق أرباح ضخمة. فصناعة الحلال العالمية أضحت من القطاعات الأسرع توسعًا مجاليًّا وتنمويًّا يقدر سنويًّا بـ20٪ مما يبوّئها المراتب الأولى عالميًّا في سرعة النمو. فسوق الحلال العالمي تجاوزت دائرته الزبونية أو الاستهلاكية مليار وثمانمئة مليون مسلم في مختلف بلاد العالم، ولم يعد ينحصر في الغذاء والمنتجات الغذائية، بل توسعت إلى صناعات الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصحية، ومستلزمات وأجهزة طبية والأزياء، والسياحة الحلال، ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، والعلامات التجارية. وتشير تقديرات تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2017/2018م إلى أن الإنفاق الإسلامي العالمي على قطاعات الحلال بلغ تريليونَيْ دولار في عام 2016م. وتستأثر المواد الغذائية والمشروبات بالنصيب الأوفر حظًّا في إنفاق المسلم بمبلغ 1.24 تريليون دولار، تليها الأزياء بمبلغ يصل إلى 254 مليار دولار، و198 مليار دولار على الإعلام والترفيه والإنفاق على المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل بقيمة 83 مليار دولار و57.4 مليار دولار.