السينمائي التشادي محمد صالح هارون: نحتاج إلى أن نصنع أفلامًا ضد أفلام الهيمنة مشغول بالمهاجرين وسرد حيواتهم الحميمية التي لا نراها

أصبح المخرج محمد صالح هارون، على مدى 25 سنة ما بين الروائي والوثائقي، الصوت السينمائي الوحيد في تشاد الذي يسمعه الغرب وهو واحد من صناع الأفلام الإفريقيين القلة التي توزع أفلامهم في أوربا. رجع هارون مؤخرًا إلى بلده الأصلي ليصور كل فِلم من أفلامه. عرض فِلمه الروائي الطويل بعنوان «غريغريس»- 2013م أول مرة في مهرجان كان- ودخل المنافسة الرئيسة، وكان أول فِلم يتسلم منح الإنتاج من الحكومة التشادية.

في فِلمه الأخير «فصل في فرنسا» نشاهد هارون وهو يعمل أول مرة في مدينته التي اختارها باريس؛ إذ هاجر إليها عام 1982م. وهو فِلم يتناول قضية المهاجرين وأزمتهم ولو أنه ذات مقاربة غريبة مصغرة للمسائل ذات النزعة الوطنية والفردية.

عباس (يؤدي دوره أريك أيبوني) معلم سابق، هرب من بلدته بانغوي في جمهورية إفريقيا الوسطى مع طفليه وأخ أصغر له هو أيتين بعد أن قتلت الميليشيات المسلحة زوجته. وبالعلاقة مع كارول (تؤدي الدور ساندرين بونير)، وهي مواطنة فرنسية وابنة مهاجرين بولنديين تتولى العناية بأطفاله بينما ينتظر قرارًا من محكمة اللاجئين لقبول حقه في البقاء.

بمناسبة عرض فِلمه «فصل في فرنسا» كان هذا اللقاء معه الذي يتكلم فيه عن أفلامه والوضع الخاص بالسينما في تشاد والسينما الإفريقية عامة.

● لقد عشتَ في فرنسا ما يقارب أربعين سنة لكن جميع أفلامك السابقة صنعتها في تشاد. ما الذي جعلك تقرر الآن أنه حان الوقت المناسب لصنع فِلم في بلدك المختار فرنسا؟

■ صنعتُ كوميديا لحساب قناة «آرت» لكنها كانت فِلمًا تلفزيونيًّا بعنوان: «جنس وباميا وزبد مملح». وهذا أول عمل لي للسينما. شعرت بانخراطي في هذا الموضوع لكوني مهاجرًا. إنه جزء من ذاكرتي. كثير من الناس يتكلمون عن الموضوع، لكنهم لا يعلمون أي شيء عنه. كل هذه الأفلام الأخرى صنعت من منظور خارجي؛ إنها مهتمة فحسب بمشهد عبور البحر دون معرفة كيفية السباحة، والسير عبر الصحراء. أريد أن أحكي قصة من وجهة نظر داخلية. إنها عن المشهد. الجزء المشهدي لهذه الرحلة من إفريقيا إلى أوربا لا يهمني. إني مهتم بالمكان الممنوح لهؤلاء الناس حين يصلون إلى أوربا. أعرف الكثير عن المهاجرين وأريد أن أحكي عن حياتهم الحميمية التي لا نستطيع أن نراها.

● هل جئت إلى فرنسا مع عائلتك في عام 1982م؟

■ كلا. وصلت وحدي. تركت عائلتي؛ لأني أردت أن أدرس السينما لهذا ذهبت إلى باريس. أتذكر أني لم أعرف أحدًا. كان لديّ عنوان من أحد الأصدقاء للمدرسة التي أدرس فيها السينما. كنت مثل بدوي هائم على وجهه.

● هل لديك تجربة مع الأنظمة التي تعنى بالهجرة التي تصفها في الفِلم؟

■ لقد تغيرت قليلًا. أجريت تحريًا في المحكمة الوطنية لللاجئين في مونتريـال ليس بعيدًا من باريس. سترى أن الناس يسقطون حين يحصلون على نتائجهم تمامًا كما في الفِلم. كل أسبوع سيكون لديك حارسان أو ثلاثة حراس، حتى إنه سيكون لديك رجال إطفاء؛ لأن كل هؤلاء الناس يشعرون بأن حياتهم قد تحطمت. لقد رأيته وأريد أن أعرضه؛ لأني لم أفكر في أني سوف أرى في أي وقت مضى الحياة اليومية للمهاجرين في أوربا تمامًا بهذا الشكل.

● هل قصة «عباس» معتمدة على شخصية معينة؟

■ كلا، إنها مزيج من القصص. التقيت رجلًا كان معلمًا في بلده، وحصلت على فكرة نقل شيء ما من خلال الكتب. كان الأمر يشبه منطقة مفقودة من هذين الأخوين. إنهما يحاولان أن يحتفظا بعلاقتهما إلى حدّ ما، وتلك هي طريقتهم. الكتب هي أيضًا طريقة الأطفال في استقبال القصص، قصص الفردوس المفقود.

● ألم تكن بانغوي في جمهورية إفريقيا الوسطى مكانًا ما جرتْ تغطيته كثيرًا في الصحافة الغربية؟

■ ذلك صحيح. هناك نوع من المنافسة وتراتبية حين يؤول الأمر إلى المأساة. حين يكون الرعب مشهديًّا هناك حاجة لعرضه. لكن بعض المآسي هناك مشهد؛ إنهم مجرد 10 أشخاص قتلوا ثم في الغد قتل 10 آخرون، وينظر إلى الأمر كأنه لا شيء. تحتاج التراجيديا إلى راوٍ قوي وإلا فلن توجد.

أردت أن أكون بينهم لكي أمنحهم وجهًا

أردت أن أكون بينهم لكي أمنحهم وجهًا

● الفِلم مثير للاهتمام خصوصًا الرحلة، وعملية اللجوء. إنه يركز على إنسانية الشخصيات بأنفسهم.

■ تمامًا. أردت أن أكون بينهم، لكي أمنحهم وجهًا. وكأني طلبت من كل شخص ساعد في منافسة الفِلم أن يتيح جزءًا من ذاكرته وقصته. عادة ما نتكلم عن «المهاجرين» لكنهم لا يمتلكون الوجه نفسه أو القصة نفسها. إنهم مختلفون. حين بلغ الأمر بغياب الإدارة لم أرغب في أن أعرضه؛ لأنك حينئذ سوف تقيمه. لم أرغب في أن أقول: إن النظام سيئ، أردت أن أقول: إنه مجرد نظام. الموضوع ليس هنا. هؤلاء الناس ليس لديهم أحد يواجهونه، فالإدارة ليس لها وجه؛ لذا فهو غياب آخر. أيضًا، غياب الأم ومكان العيش المستقر. كل تلك الغيابات تخلق تخلخلًا هو ماهية حياة المهاجرين، الانتقال دائمًا. إذا ما احتفظت الحركة يبقى ثمة أمل.

● كل فرد من العائلة يبدو كأنه يعالج الموقف بطرق مختلفة.

■ الأطفال يتقبلون الأمر دون أن يحكموا عليه. أما عباس فكان معلمًا، والآن هو لا شيء. وبأسلوبه التقليدي والثقافي في التفكير إنه مجرد رجل ويفترض أن يكون مساعدًا. إنه في موقف معقد، وعليه أن يتكيف وهذه صيرورة. أن تكون مهاجرًا يعني أن تكيف نفسك مع أسلوب جديد من العيش والتفكير. والعملية ليست سهلة، إنها صراع ضد نفسك. والأمر مختلف بالنسبة للأطفال. المأساة تعني لهم لغة جديدة. ربما هم تعرضوا للصدمة لكنهم لم يظهروا أنفسهم إلا في وقت لاحق.

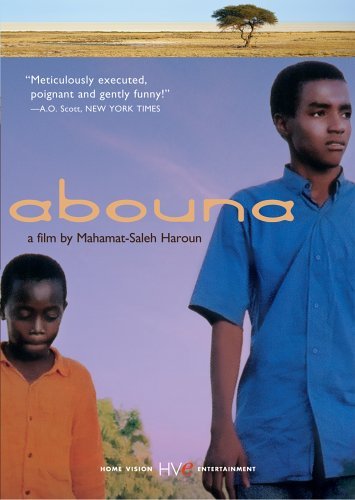

● حين ظهر فِلمك الأول «أبونا» في المملكة المتحدة تكلمت عن البنى التحتية القليلة للسينما التي كانت في تشاد. هل تغير ذلك؟

■ تغيرت الثقافة منذ ذلك الحين. لدينا شباب يصنعون الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة بالكاميرات الرقمية (الديجيتال). كثير منهم لم يدخلوا مدارس لتعليم السينما. أحيانًا حتى لو كنت صاحب موهبة تحتاج إلى أن تعرف تاريخ السينما. أي التاريخ الفني والتاريخ التقني؛ لذا لدينا هؤلاء الناس الذين ينتجون الأفلام لكننا في الواقع لم نسمع بهم. إنهم فقط في التلفزيون المحلي. حين فزتُ بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي قررت الحكومة أن تعيد بناء السينما الوحيدة في دي نجامينا وترممها. وقد افتتحت وتضم 500 مقعد. إنها قاعة جميلة. وهي ليست شائعة في الواقع. بسبب الأزمة فإنّ العديد من الناس لا يذهبون لرؤية الأفلام. فيشاهدون مباريات كرة القدم مثل دربي مانشستر المشهور، أو الكلاسيكو بين ريـال مدريد مع برشلونة. وهذا الأمر مأساة حقيقية.

● أي نوع من الأفلام تُعرض هناك؟

■ أفلام جديدة. كثير من أفلام الحركة والإثارة، وأفلام الأبطال الخارقين قادمة من هوليوود. كوني صانع فِلم من النوع الفني الهادف فإني ملتزم أن أسأل إن كان ما أقدمه هو أمرًا صحيحًا لأني أنتمي إلى الأقلية. فالأغلبية يحبون الأفلام ذات النهايات السعيدة الحمقاء. وهو أمر في منتهى الصعوبة.

● قلت مرة: إنك حين تصنع فِلمًا فإنك دائمًا تفكر في الكيفية التي سيستقبل بها الجمهور التشادي الفِلم. فهل ينطبق الأمر على فِلم «فصل في فرنسا» الذي يدور في باريس؟

■ عرضتُ الفِلم في إفريقيا وكان الناس قد أصيبوا بالإثارة. كنت مندهشًا. كنت أظن أنها قصة فرنسية لكن كلا. لم أتوقع أنها ستنجح في إفريقيا، لكنها أصابت النجاح. صنعتُ هذا الفِلم؛ لأنه جزء من ذاكرتي، وتاريخي مرتبط بفرنسا. قضية المهاجرين هذه جزء من حياتي. كنت مهاجرًا لأني هربتُ من تشاد خلال الحرب الأهلية. أردت أن أصنع هذا الفِلم لأظهر وجهة النظر الأخرى؛ لأني لم أقتنع بتلك الأفلام التي رأيتها عن المهاجرين. عادة ما نلاحظ مشاهد مثل عبور البحر أو السير عبر الصحراء، أي الكثير من البؤس الجسدي.

أردتُ أن أسأل السؤال التالي: ما حالة المهاجر حين يصل إلى هدفه ويشارك في الحياة اليومية؟ قمت بإجراء الكثير من البحوث وكتبت القصة. إنها تعطي وجهًا آخر للغريب. في سينما هذه الأيام نرى الكثير من الأفلام يصور فيها الغرباء مثلًا كغرباء؛ أما صانع الفِلم الذي يخبرك أن هذا الرجل غريب فهو أمر ليس جيدًا. حين تشارك فضاءً مع أحد ما مثلًا في مطعم، فلا أحد يهتم. تأكل، تدفع، ولا أحد يهتم.

● طرحت فكرة العنصرية في الفِلم؛ لماذا اخترت ألّا تعرض الفاعلين الرئيسين؟

■ كان عَلَيَّ أن أكافح ضد نفسي. إذا ما عشت حياتك مفكرًا بالبوليس أو الإدارة السياسية لكونها سيئة. إذا ما أردتَ أن تظهر وجهة النظر هذه، فمن السهل جدًّا أن تعرضها وهي تحدث. لا أريد أن أخلد هذه الصيغة الجاهزة عن الناس. من الصعب القول بأن الناس هم كارهون أو عنصريون في فِلم دون أن تجعله يبدو زائفًا. إضافة إلى ذلك لم تكن موضوعة الفِلم. أردتُ أن أركز على إنسانية هؤلاء الناس، وأن أعطي وجهًا لكل هؤلاء المهاجرين. حينئذ نتوهم أننا لا نواجه العنف يوميًّا، لكنه هناك وسوف يأتي. الرسائل. الرسم الغرافيتي. الحياة اليومية. لا أريد أن أحكم على الناس أو أقول بأنّ هذا الشخص مسؤول، أو بأنّ ذلك الشخص مسؤول. الأمر في غاية السهولة. حاولت أن أقوم به بطريقة أخرى.

● في السنوات الماضية توسع هذا الحسّ بالكراهية عبر أوربا، ويشعر الناس أنهم أكثر تمكينًا في التعبير عن أفكارهم العنصرية. كونك شخصًا يعيش في باريس، ما التغييرات التي شاهدتها؟

■ أسكن في شرق باريس وهناك الكثير من المهاجرين. المدارس مغلقة وأصبحوا جاثمين. رأيت كل هذا يحدث. وتكلمت توًّا إلى الناس واستمعوا؛ لأن عملي كصانع فِلم أن أستمع. لدينا الكثير من الناس يتكلمون السودانية. ترى الكثير من الناس من إثيوبيا أو إريتريا. ثم فجأة يختفون تمامًا. كان هذا منذ سنتين؛ لأنهم يحاولون العثور على الاستقرار. ذلك هو السبب في الفِلم فإن الصورة الأخيرة لعباس وعائلته يمشون معهم. المهاجرون طالما أنهم يمشون فهناك أمل. إنك لا تتوقف عن السير. إذا ما رأيت مهاجرًا يجلس فإنّ شيئًا ما خطأً في الحقيقة.

مشهد من فلم «فصل في فرنسا»

حين يمنحك شخص ما المال فإنه يريد شيئًا مقابله

● هل تستطيع أن تصف لنا المشكلة الحاضرة للسينما الإفريقية؟

■ المشكلة الحاضرة تكمن في أن هناك الكثير من البلدان الإفريقية لا تمتلك المال الكافي لإنتاج الأفلام. لهذا فإن كل فِلم منتج في الدول الإفريقية التي تتكلم الفرنسية يأتي تمويله من فرنسا. وطبعًا حين يمنحك شخص ما المال فإنه يريد شيئًا مقابله. فهو لديه فكرة ربما فنتازية عن إفريقيا. صُنّاع الفِلم الإفريقيون يحتاجون إلى أفلامهم الخاصة عن إفريقيا. الطريقة الفضلى هي أن نصنع أفلامنا بوسائلنا الخاصة، وهذا هو السبب في أني حاولت في فِلم «وداعًا إفريقيا» أن أصوره بالفيديو وكانت الميزانية مئة ألف دولار فقط. حصلت على المال كذلك من تشاد. إذا ما نستطيع أن نحصل على ميزانيات صغيرة فربما يمكن صنع أفلام جديدة. ويختلف الأمر حين تمتلك 10 ملايين دولار فإنك لا تستطيع أن تفعل الأشياء نفسها. حين أرجع إلى بلدي يعتبرني الناس ناطقًا عنهم؛ لذا علَيَّ أن أوضح ما المشكلة وما الموقف. يجب أن أصنع سينما تتعلق بهذه المسائل، ولا أستطيع أن أصنع كوميديا حول هذا وذاك. يجب أولًا أن تنال الاحترام. ذلك هو موقف السينما الإفريقية الآن.

● هل ينطبق هذا الموقف على بلدك تشاد أم على كل القارة الإفريقية؟

■ ينطبق الأمر على دولة «مالي» فليس فيها سينما. لقد تمت خصخصتها. في السابق كانت دور السينما عامة، ثم قالت الحكومة: «لا نمتلك المال»؛ لذا قاموا بالخصخصة فلا أحد يشتري هذه السينمات. وجميعها مغلق. ينطبق الأمر على أنغولا والكونغو والكاميرون، فالسينمات تحولت إلى كازينوهات. كذلك إفريقيا الوسطى وكينيا؛ لذا فإنّ فِلْم «وداعًا إفريقيا» هو نوع من البيان. أظن أولًا أنه يجب أن أتكلم حول هذه المسألة. ثم أستطيع أن أذهب للخارج وأصنع فِلمًا. الموقف نفسه يجري عبر إفريقيا. إنها مأساة.

هل يجب علينا أن نتوقف لأننا لا نملك مالًا؟ لا أعتقد كذلك. لدينا قصص لنحكيها، ويجب أن نبني ذاكرتنا، وعلينا أن نضع كل مشاكلنا على الطاولة ونجد الحلول. حتى لو لم يكن هناك مال. فصناعة الأفلام جدّ مهمة؛ لأنّ الناس يحتاجون أن يروا أفلامهم، وتعرض بالتلفزيون في إفريقيا نحو 80% من الأفلام من هوليود وأوربا؛ لذا فهو نوع من الهيمنة والاستعمار من خلال الأفلام. نحتاج إلى أن نصنع أفلامًا ضد أفلام الهيمنة… نحتاج إلى الفن لأنه مرآة نرى من خلاله أنفسنا وما يجري حولنا ولنرى ما هو الخطأ، وما هو الصحيح. أعتقد أن الفن مرآة تعكس واقعنا. فهذا العالم أصبح معولمًا فإن لم تكن مرئيًّا فسوف تموت. إذا انتشرت الحرب والجوع والفقر في إفريقيا ولا أحد يرانا فنحن ميتون لا محالة ولا وجود لنا. إنها مسألة مهمة. الفن ليس مرآة تعكس فحسب. عليك أن تحاول القول: «أوه، أنت لست على ما يرام، هناك مشكلة كيف أعالج نفسي؟» شيء من هذا القبيل. إنه نوع من المقاومة أن تقول شيئًا ما، إنها ذاكرة. كل كائن إنساني بحاجة إلى ذاكرة، حاول أن تعرف إلى أين نستطيع أن نذهب، وأين نريد أن نمضي. هذا هو دور الفن.

● هل هناك إمكانية لإحياء السينما الإفريقية دون تغير اقتصادي واجتماعي عميق؟

■ لا أعتقد أن الأمر ممكن. لكن بدأنا نفعل الأمور أيضًا. لدينا سينماتنا الخاصة. والناس متحمسون جدًّا ليروا هذه الأفلام. لدينا العديد من الشباب الذين يحلمون. الحلم بحياة أخرى؛ لذا أعتقد أنّها طريقة قابلة للتطبيق تجاريًّا في صناعة الفِلم. لكن من المستحيل تنفيذها بسبب الوضع السياسي والاجتماعي الرديء؛ لذا فإني أعتقد أنه حين أعود إلى وطني، حتى لو أموت، من المهم أن أكافح لأني أظن أنّ كفاحي هو سياسي أيضًا. أن تكون صانع فِلم يعني ألّا تعيش في عالم حالم، بل اقعي، وواقع تشاد سيئ اقتصاديًّا واجتماعيًّا. لا تستطيع أن تقول: «كلا، أنا فنان، تلك ليست مشكلتي». فلديّ واجب الكفاح بطريقة سياسية، وذلك أمر خطر، لكن الحل أن نقول للناس؛ إذا متُّ، فذلك من أجل التاريخ، من أجل شيء ما، فعليك أن تتبعني. أنا ميت، ذلك من أجل التاريخ، لكن علينا أن نستمر. فسعادتنا هناك، ولكي نفوز بها علينا أن نكافح.